- •Казанский государственный архитектурно-строительный университет

- •« Краткий курс инженерной геодезии»

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 1

- •§ 1. Задачи геодезии

- •§3. Краткие сведения об истории геодезии

- •Глава 1

- •§ 4. Сведения о фигуре земли

- •§5. Системы координат, применяемые в геодезии

- •§6. Система координат гаусса-крюгера

- •§7. Системы высот в геодезии

- •Глава 2

- •§8. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости

- •§9. Приборы для ориентирования на местности

- •Глава 3

- •§10. Общие сведения о топографических материалах

- •§11. Масштабы

- •§12. Условные знаки на планах и картах

- •§ 13. Рельеф местности и способы его изображения.

- •§ 14. Классификация и номенклатура

- •§ 15. Решение задач на планах и картах

- •§ 16. Изображение земной поверхности в цифровом виде

- •Глава 4

- •§ 17. Погрешности и их виды

- •§18. Свойства случайных погрешностей

- •§19. Средняя квадратическая, предельная

- •§20.Оценка точности результатов измерений

- •§ 21. Средняя квадратическая ошибка функции

- •Раздел 2 геодезические измерения

- •Глава 5

- •Измерение длины линий

- •§ 22. Вводные сведения

- •§ 23. Механические мерные приборы

- •§24. Компарирование

- •§25. Измерение линий мерными приборами

- •§26. Вычисление длины линии

- •§ 27. Оптические дальномеры

- •§ 28. Нитяной дальномер

- •§ 29. Свето– и радиодальномеры

- •§ 30. Измерение недоступных расстояний

- •Глава 6

- •§ 31. Способы нивелирования

- •§32. Геометрическое нивелирование

- •§ 33. Классификация и устройство нивелиров и

- •§35.Поверки и юстировки нивелиров

- •§ 36. Производство нивелирования

- •Глава 7

- •§ 37. Измерение углов на местности

- •§ 38. Типы теодолитов

- •§ 39. Поверки и юстировка

- •§ 40. Измерение горизонтальных углов

- •§ 41. Измерение вертикальных углов

- •Раздел 3 топографические съемки

- •Глава 8

- •Общие сведения о государственных геодезических сетях

- •§ 42. Виды геодезических сетей

- •§ 43. Методы создания геодезических сетей

- •§ 44. Государственная плановая геодезическая сеть

- •§45. Государственная высотная геодезическая сеть

- •§ 46. Закрепление пунктов государственных

- •§ 47. Сети съемочного обоснования

- •§ 48. Основные геодезические задачи

- •§ 49. Плановые сети сгущения

- •§ 50. Съемочные плановые сети

- •§ 51. Создание высотного обоснования

- •Глава 9

- •§ 52. Сущность и виды топографических съемок

- •§ 53. Теодолитная съемка

- •§54. Сущность тахеометрическои съемки

- •§ 55. Нивелирование поверхности

- •§ 56. Нивелирование поверхности по квадратам

- •Раздел 4

- •Глава 10

- •§ 57. Общие сведения

- •§ 58. Геодезические изыскания для строительства

- •§59. Общие сведения о геодезических изысканиях

- •§ 60.Элементы круговых кривых. Вынос пикета на кривую

- •Глава 11

- •§ 61. Общие сведения о пректе производства

- •§ 62. Геодезические работы при проектировании трасс

- •§ 63. Вертикальная планировка, построение

- •Глава 12 геодезические разбивочные работы

- •§ 64. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 65. Основные элементы разбивочных работ

- •§ 66. Передача отметок на монтажные горизонты

- •§ 67. Способы разбивки сооружений

- •§68.Детальная разбивка горизонтальных кривых при строительстве автомобильных дорог

- •§ 69. Способы подготовки разбивочных данных

- •§ 70. Основные разбивочные работы

- •§71. Способы закрепления осей сооружения на строительной площадке

- •Глава 13 исполнительные съемки

- •§ 72. Назначение и методы исполнительных съемок

- •§73. Исполнительные съемки в строительстве

- •§ 74. Составление исполнительных генеральных планов

§ 70. Основные разбивочные работы

Основными чаще всего называют разбивочные работы по выносу в натуру главных и основных осей, так как именно они определяют положение зданий и сооружений на местности. Кроме того, это понятие может включать в себя разбивку точек пересечения промежуточных осей с главными и основными осями.

Независимо от вида сооружения и условий производства работ существуют некоторые общие принципы разбивки главных и основных осей. Прежде всего, на местности необходимо иметь исходную разбивочную систему. Это, например, пункты разбивочной основы, закрепленные линии регулирования застройки (оси проездов, границы кварталов и т.п.), углы капитальных зданий и сооружений, а в отдельных случаях и четко определяемые контуры местности. В проекте или на чертежах аналитической подготовки проекта должны быть указаны привязки выносимых в натуру осей к точкам исходной разбивочной основы. Для вычисления значений разбивочных элементов фактические координаты исходных точек и проектные координаты точек, выносимых в натуру, должны быть определены в одной системе. Если они различаются, то производят перевычисление координат из одной системы в другую по формулам

![]() ;

;

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() –

координаты точки i

в различных

плоских прямоугольных системах; хо

и уо

– координаты

начала новой системы с осями

–

координаты точки i

в различных

плоских прямоугольных системах; хо

и уо

– координаты

начала новой системы с осями

![]() у'

в системе

существующей с осями х,

у;

α – угол

поворота одной системы относительно

другой.

у'

в системе

существующей с осями х,

у;

α – угол

поворота одной системы относительно

другой.

При различных поверхностях относимости, например для государственной и условной строительных систем, приведенные формулы несколько усложняются за счет разных масштабов этих систем.

Выбор способов разбивки зависит в основном от вида сооружения и условий его возведения, схемы построения разбивочной основы, наличия приборов у исполнителя и требуемой точности выполнения разбивочных работ.

При наличии на площадке строительной сетки для сравнительно несложных по геометрии цеховых зданий обычно выносят габаритные (основные) оси способом прямоугольных координат. Так, например, положение точек здания А/1 и А/11 (рис. 99) определяют от ближайших пунктов сетки 17 и 18 по вычисленным приращениям абсцисс и ординат. От пунктов 10 и 11 аналогичным образом определяют положение точек Е/1 и Е/11. После закрепления вынесенных точек устанавливают на каждой из них теодолит и проверяют взаимную перпендикулярность осей. Кроме того, проверяют соответствие расстояний между осями проектным значениям. Следует иметь в виду, что взаимная перпендикулярность основных осей является одним из главных требований, предъявляемых к их разбивке. Перекос этих осей может в дальнейшем привести к перекосу всех остальных осей сооружения, так как основные оси служат исходными для детальной разбивки.

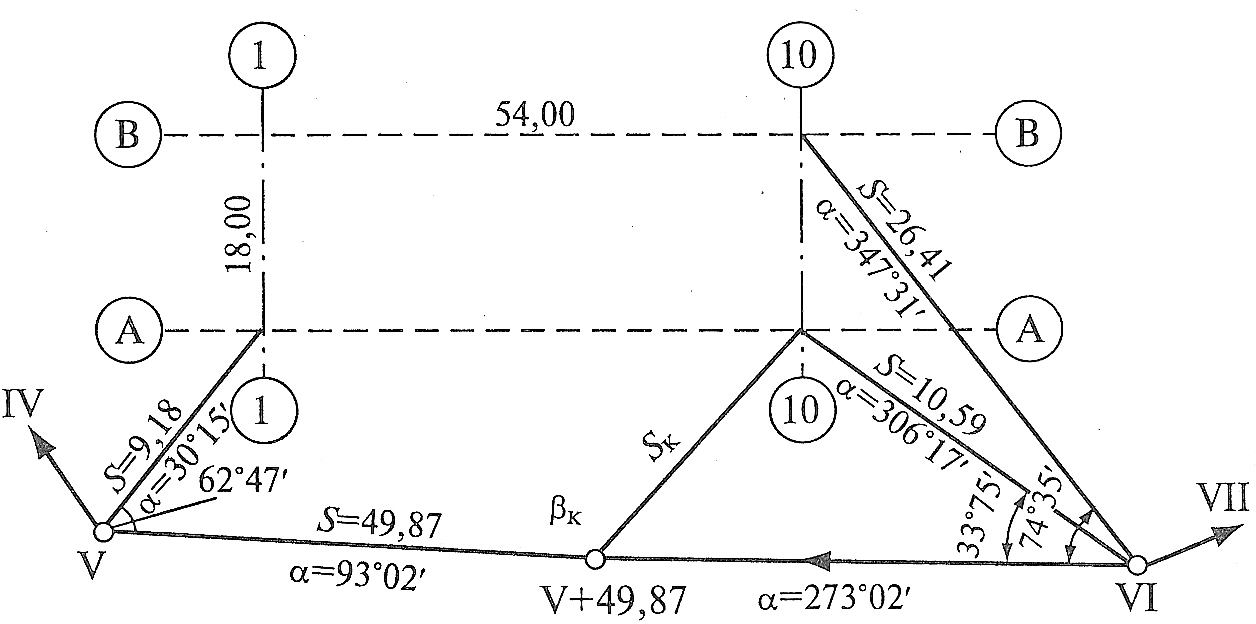

Для разбивки основных осей гражданских зданий с точек полигонометрических или теодолитных ходов чаще всего применяют способы полярных координат, угловых и линейных засечек, а также створно-линейный способ. Точка пересечения осей А/l выносится от точки V теодолитного хода путем отложения полярного угла и полярного расстояния (рис. 100). Аналогично с точки VI теодолитного хода выносят точки А/10 и В/10. Можно было бы ограничиться выносом лишь двух точек длинной оси А здания, а две остальные точки найти путем построений прямых углов и соответствующих расстояний. Однако третью точку пересечения осей определяют для исключения разворота здания. Часто выносят и четвертую точку, контролируя выполненную разбивку путем измерения прямых углов и длин сторон по зданию. Также для контроля положения вынесенных точек выполняют независимые (отличные от основной разбивки) измерения. В приведенном примере на створе теодолитного хода намечают вспомогательную точку V + 49,87, измеряют на ней контрольный полярный угол β и контрольное полярное расстояние SK. По полученным значениям вычисляют координаты точки А/10 и сравнивают их с проектными. Такие определения производят не менее чем для трех точек пересечения осей здания.

Рис. 100. Схема разбивки основных осей здания с точек полигонометрических

или теодолитных ходов

Если на местности закреплены пункты, определяющие положение линий регулирования застройки, то разбивка с них выполняется так же, как с точек теодолитных или полигонометрических ходов, имея в виду, что координаты этих пунктов известны.

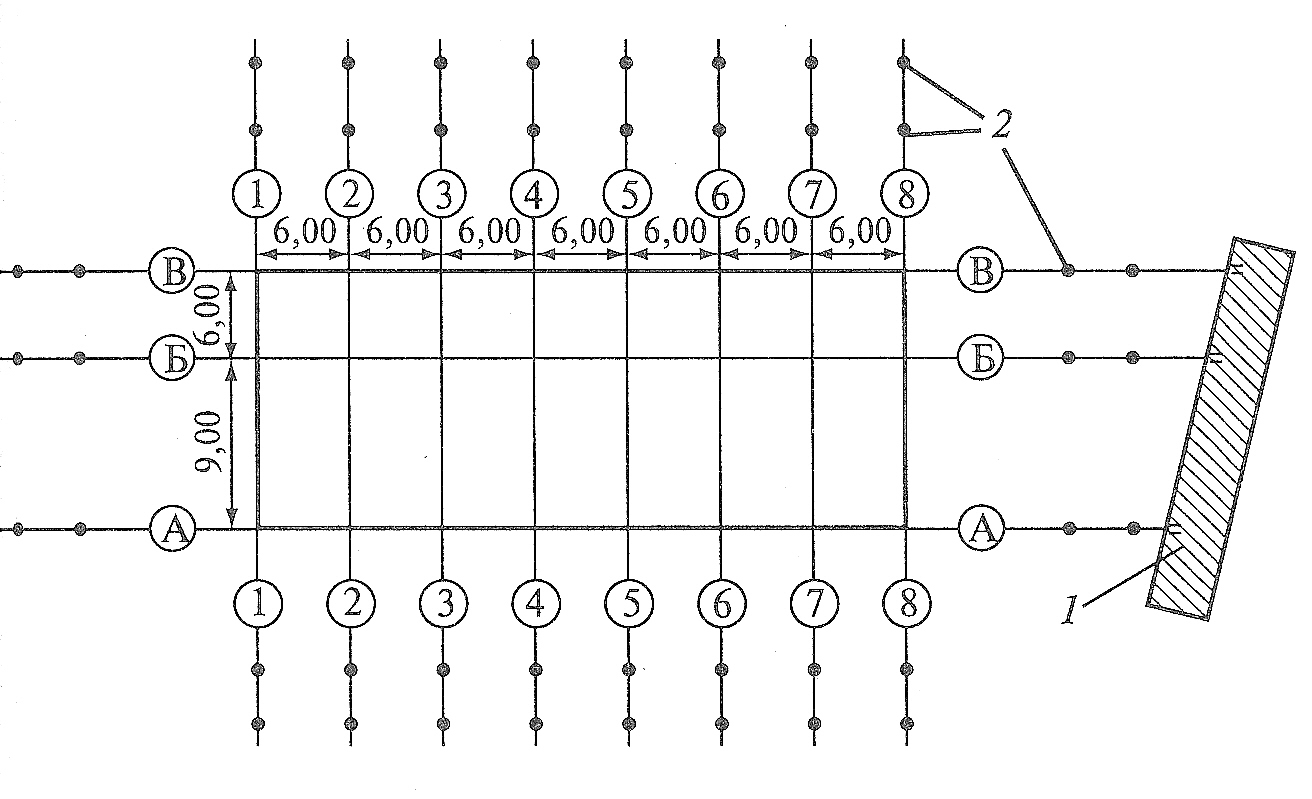

Рис. 101. Схема детальной разбивки осей:

1 – цветные откраски на зданиях; 2 – створные знаки

Главные и основные оси сооружений служат исходными для последующей детальной разбивки. Схема детальной разбивки зависит от вида сооружения и его компоновки, условий выполнения разбивочных работ и принятого способа разбивки. При всем многообразии детальных разбивочных схем можно выделить типовую схему, характерную для строительства гражданских и промышленных зданий и сооружений. Это определение положения точек пересечения промежуточных осей с главными или основными. Разбивку выполняют, как правило, створно-линейным способом.

Предположим, что в натуру вынесены и закреплены основные оси А-А, В-В, 1-1 и 8 -8 (рис. 101). Для определения положения точек пересечения осей 2, ..., 7 с осями А-А и В-В теодолитом задают створы А-А и В-В. От точек А/l и В/1 вдоль соответствующих створов откладывают проектные расстояния 6,00; 12,00м и т.д. Таким образом получают искомые точки.

Аналогично находят положение точек Б/l по створу оси 1-1 и Б/8 по створу оси 8-8. Створы промежуточных осей выносят за зону будущих земляных работ и закрепляют.

На выполненную работу по разбивке осей составляется специальный акт, к которому прилагается исполнительный чертеж разбивки и закрепления осей. Назад