- •Казанский государственный архитектурно-строительный университет

- •« Краткий курс инженерной геодезии»

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 1

- •§ 1. Задачи геодезии

- •§3. Краткие сведения об истории геодезии

- •Глава 1

- •§ 4. Сведения о фигуре земли

- •§5. Системы координат, применяемые в геодезии

- •§6. Система координат гаусса-крюгера

- •§7. Системы высот в геодезии

- •Глава 2

- •§8. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости

- •§9. Приборы для ориентирования на местности

- •Глава 3

- •§10. Общие сведения о топографических материалах

- •§11. Масштабы

- •§12. Условные знаки на планах и картах

- •§ 13. Рельеф местности и способы его изображения.

- •§ 14. Классификация и номенклатура

- •§ 15. Решение задач на планах и картах

- •§ 16. Изображение земной поверхности в цифровом виде

- •Глава 4

- •§ 17. Погрешности и их виды

- •§18. Свойства случайных погрешностей

- •§19. Средняя квадратическая, предельная

- •§20.Оценка точности результатов измерений

- •§ 21. Средняя квадратическая ошибка функции

- •Раздел 2 геодезические измерения

- •Глава 5

- •Измерение длины линий

- •§ 22. Вводные сведения

- •§ 23. Механические мерные приборы

- •§24. Компарирование

- •§25. Измерение линий мерными приборами

- •§26. Вычисление длины линии

- •§ 27. Оптические дальномеры

- •§ 28. Нитяной дальномер

- •§ 29. Свето– и радиодальномеры

- •§ 30. Измерение недоступных расстояний

- •Глава 6

- •§ 31. Способы нивелирования

- •§32. Геометрическое нивелирование

- •§ 33. Классификация и устройство нивелиров и

- •§35.Поверки и юстировки нивелиров

- •§ 36. Производство нивелирования

- •Глава 7

- •§ 37. Измерение углов на местности

- •§ 38. Типы теодолитов

- •§ 39. Поверки и юстировка

- •§ 40. Измерение горизонтальных углов

- •§ 41. Измерение вертикальных углов

- •Раздел 3 топографические съемки

- •Глава 8

- •Общие сведения о государственных геодезических сетях

- •§ 42. Виды геодезических сетей

- •§ 43. Методы создания геодезических сетей

- •§ 44. Государственная плановая геодезическая сеть

- •§45. Государственная высотная геодезическая сеть

- •§ 46. Закрепление пунктов государственных

- •§ 47. Сети съемочного обоснования

- •§ 48. Основные геодезические задачи

- •§ 49. Плановые сети сгущения

- •§ 50. Съемочные плановые сети

- •§ 51. Создание высотного обоснования

- •Глава 9

- •§ 52. Сущность и виды топографических съемок

- •§ 53. Теодолитная съемка

- •§54. Сущность тахеометрическои съемки

- •§ 55. Нивелирование поверхности

- •§ 56. Нивелирование поверхности по квадратам

- •Раздел 4

- •Глава 10

- •§ 57. Общие сведения

- •§ 58. Геодезические изыскания для строительства

- •§59. Общие сведения о геодезических изысканиях

- •§ 60.Элементы круговых кривых. Вынос пикета на кривую

- •Глава 11

- •§ 61. Общие сведения о пректе производства

- •§ 62. Геодезические работы при проектировании трасс

- •§ 63. Вертикальная планировка, построение

- •Глава 12 геодезические разбивочные работы

- •§ 64. Назначение и организация разбивочных работ

- •§ 65. Основные элементы разбивочных работ

- •§ 66. Передача отметок на монтажные горизонты

- •§ 67. Способы разбивки сооружений

- •§68.Детальная разбивка горизонтальных кривых при строительстве автомобильных дорог

- •§ 69. Способы подготовки разбивочных данных

- •§ 70. Основные разбивочные работы

- •§71. Способы закрепления осей сооружения на строительной площадке

- •Глава 13 исполнительные съемки

- •§ 72. Назначение и методы исполнительных съемок

- •§73. Исполнительные съемки в строительстве

- •§ 74. Составление исполнительных генеральных планов

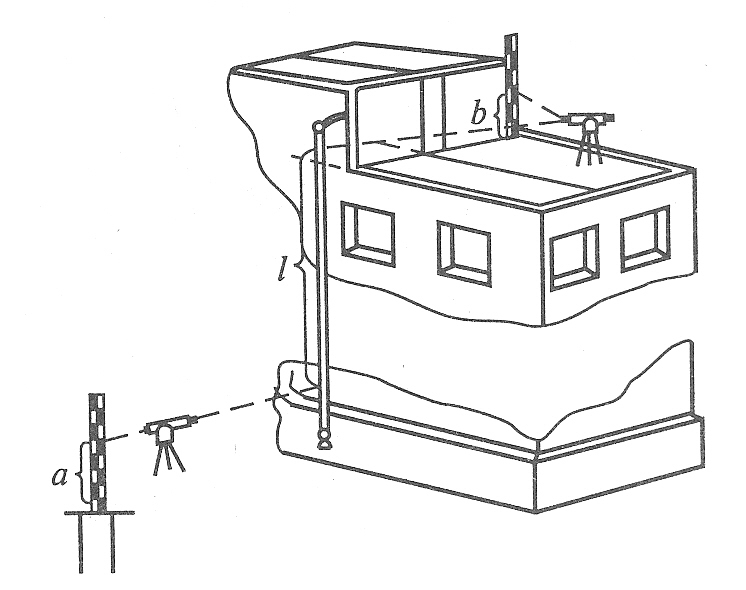

§ 66. Передача отметок на монтажные горизонты

Высотным разбивочным обоснованием на каждом монтажном горизонте служат рабочие реперы, отметки которых получены от исходных реперов высотной разбивочной основы. На монтажный горизонт переносят не менее двух реперов в зависимости от числа секций. Рабочими реперами могут служить закладные детали в конструкциях данного этажа или откраски на строительных конструкциях.

Отметки на монтажный горизонт могут передаваться методом геометрического нивелирования с применением двух нивелиров и стальной компарированной рулетки. На исходном и монтажном горизонтах устанавливают нивелиры (рис. 92) (можно переносить один нивелир). На реперах, между которыми передаются отметки, устанавливают рейки. Берут отсчеты а и b по рейкам и отсчеты ℓ2 и ℓ1 по подвешенной рулетке. Разность отсчетов ℓ = ℓ2 – ℓ1 необходимо исправить поправками за компарирование и температуру. Искомую отметку монтажного горизонта Нмон вычисляют по формуле

Нмон = Нисх + (а – b) + ℓ, (66.1)

где Нисх – отметка репера на исходном горизонте.

Точность передачи отметки этим способом будет зависеть в основном от ошибок отсчетов по рейкам и рулетке, компарирования реек и рулетки, учета температуры рулетки.

Рис. 92. Схема передачи отметки с исходного

на монтажный горизонт

Передача отметки на монтажный горизонт может быть также выполнена путем фиксации отметки на строительных конструкциях исходного горизонта и вертикального линейного промера по строительным конструкциям до соответствующей откраски на монтажном горизонте.

Для удобства пользования стараются на монтажном горизонте зафиксировать отметку, кратную целым метрам или полуметрам, например: +24,000 или +24,500.

Для передачи отметки на дно котлована используется точно такой же способ как изложен выше. Следует только иметь ввиду, что отметка репера на дне котлована будет меньше чем отметка репера, расположенного на кромке котлована. Поэтому формулу (66.1) можно для этого случая переписать следующим образом:

Нмон = Нисх – (а – b) –ℓ . Назад

§ 67. Способы разбивки сооружений

Для выполнения разбивочных работ применяют следующие способы: полярных и прямоугольных координат, угловой, линейной и створной засечек.

Способ угловой засечки применяют для разбивки недоступных точек, находящихся на значительном расстоянии от исходных пунктов.

Различают прямую и обратную угловые засечки.

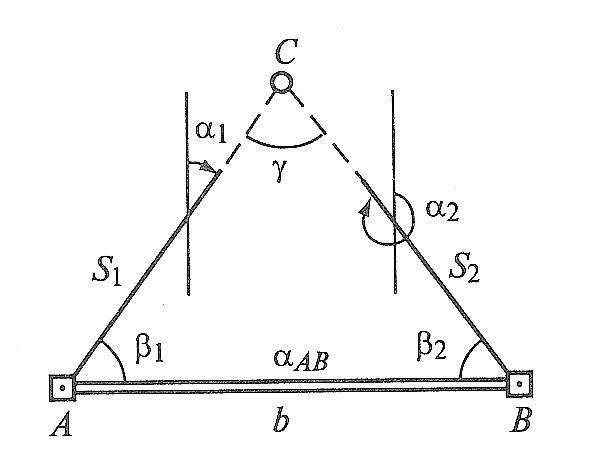

В способе прямой угловой засечки положение на местности проектной точки С (рис.93) находят отложением на исходных пунктах А и В проектных углов β1 и β2. Базисом засечки служит или специально измеренная сторона, или сторона разбивочной сети. Проектные углы β1 и β2 вычисляют как разность дирекционных углов сторон. Дирекционные углы находят из решения обратной геодезической задачи по проектным координатам определяемой точки и известным координатам исходных пунктов.

Н

Рис. 93. Схема

разбивки способом прямой и линейной

засечек

а

точность разбивки способом прямой

угловой засечки оказывают влияние

погрешности: собственно прямой засечки,

исходных данных, центрирования теодолита

и визирных целей, фиксации

разбивочной точки. При

разбивочных работах

центрирование теодолита и визирных

целей с помощью оптических отвесов, а

также фиксация выносимой точки могут

быть выполнены сравнительно точно.

Поэтому основными погрешностями,

определяющими точность способа

прямой угловой засечки, являются

погрешности собственно засечки и

исходных данных. Суммарная величина

этих погрешностей может составить

значительных величин, что потребует

выполнения угловой засечки

с повышенной точностью.

а

точность разбивки способом прямой

угловой засечки оказывают влияние

погрешности: собственно прямой засечки,

исходных данных, центрирования теодолита

и визирных целей, фиксации

разбивочной точки. При

разбивочных работах

центрирование теодолита и визирных

целей с помощью оптических отвесов, а

также фиксация выносимой точки могут

быть выполнены сравнительно точно.

Поэтому основными погрешностями,

определяющими точность способа

прямой угловой засечки, являются

погрешности собственно засечки и

исходных данных. Суммарная величина

этих погрешностей может составить

значительных величин, что потребует

выполнения угловой засечки

с повышенной точностью.

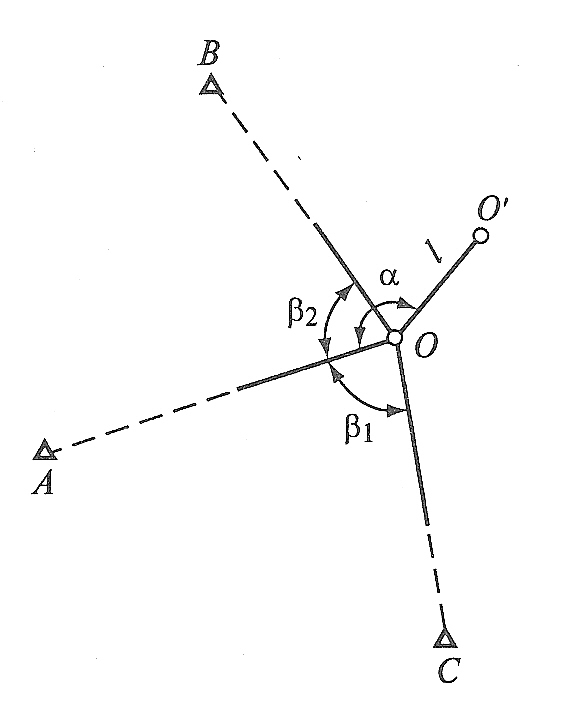

Т

Рис. 94. Схема

способа обратной угловой засечки

На принципе редуцирования основано и применение для разбивки способа обратной угловой засечки. На местности находят приближенно положение О' разбиваемой проектной точки О (рис. 94). В этой точке устанавливают теодолит и с требуемой точностью измеряют углы не менее чем на три исходных пункта с известными координатами. По формулам обратной засечки вычисляют координаты приближенно определенной точки и сравнивают их с проектными значениями. По разности координат вычисляют величины редукций (угловой и линейный элементы) и смещают точку в проектное положение.

Для контроля на этой точке измеряют углы, вновь вычисляют ее координаты и сравнивают их с проектными. В случае недопустимых расхождений все действия повторяют.

В способе линейной засечки положение выносимой в натуру точки С (см. рис. 93) определяют в пересечении проектных расстояний S1и S2, отложенных от исходных точек А и В. Этот способ обычно применяют для разбивки осей строительных конструкций в случае, когда проектные расстояния не превышают длины мерного прибора.

Наиболее удобно разбивку производить при помощи двух рулеток. От точки А по рулетке откладывают расстояние S1, а от точки В по второй рулетке – S2. Перемещая обе рулетки при совмещенных нулях с центрами пунктов А и В, на пересечении концов отрезков S1и S2 находят положение определяемой точки С.

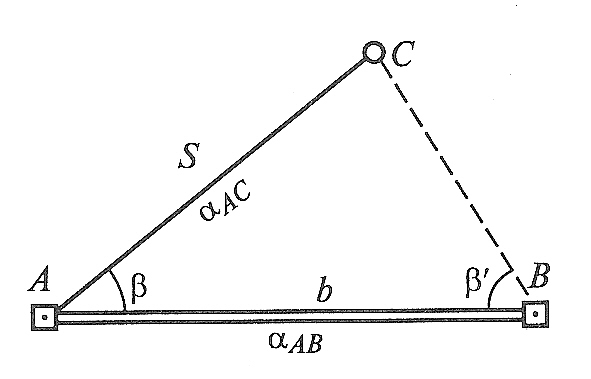

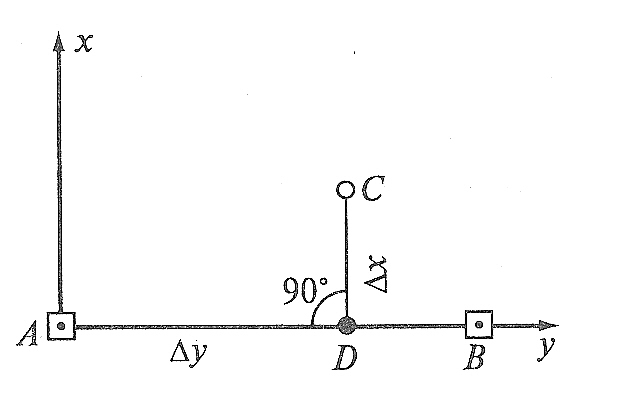

Способ полярных координат широко применяют при разбивке осей зданий, сооружений и конструкций с пунктов теодолитных или полигонометрических ходов, когда эти пункты расположены сравнительно недалеко от выносимых в натуру точек.

В этом способе положение определяемой точки С (рис. 95) находят на местности путем отложения от направления АВ проектного угла β и расстояния S. Проектный угол β находится как разность дирекционных углов αАВ и αАС, вычисленных как и расстояние S из решения обратных задач по координатам точек А, В и С. Для контроля положение зафиксированной точки С можно проверить, измерив на пункте В угол β' и сравнив его со значением, полученным как разность дирекционных углов αВА и αВС'.

П огрешность

собственно разбивки полярным способом

зависит от погрешности построения

угла β и погрешности отложения

проектного расстояния S. Расчет показывает,

что для данных условий уменьшение

погрешности в положении выносимой

в натуру точки возможно лишь при

существенном уменьшении погрешности

отложения проектного расстояния –

хотя бы в два раза.

огрешность

собственно разбивки полярным способом

зависит от погрешности построения

угла β и погрешности отложения

проектного расстояния S. Расчет показывает,

что для данных условий уменьшение

погрешности в положении выносимой

в натуру точки возможно лишь при

существенном уменьшении погрешности

отложения проектного расстояния –

хотя бы в два раза.

Е

Рис. 95. Схема

разбивки способом полярных координат

Способы створной и створно-линейной засечек широко применяют для выноса в натуру разбивочных осей зданий и сооружений, а также монтажных осей конструкций и технологического оборудования.

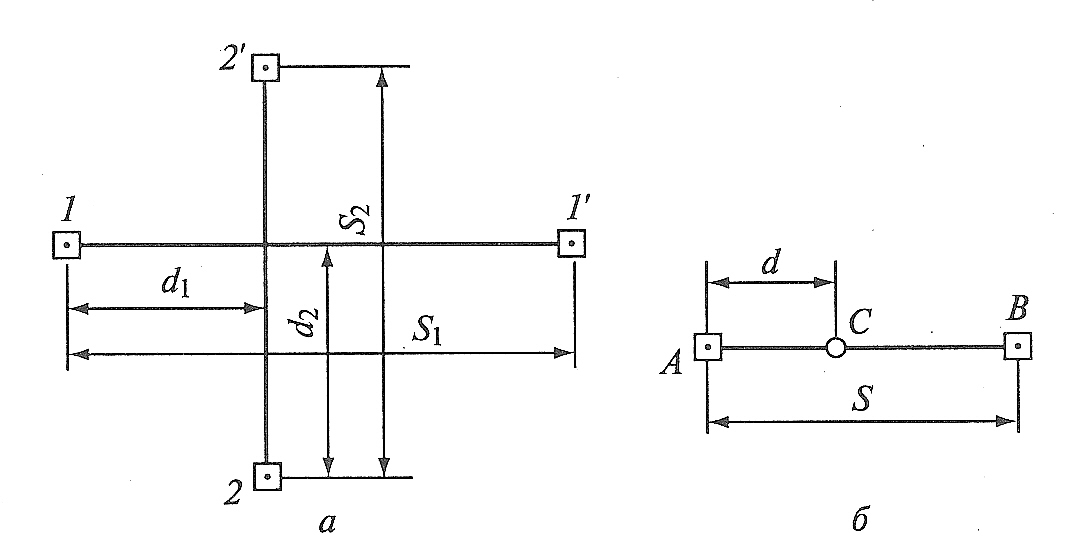

Положение проектной точки С в способе створной засечки определяют на пересечении двух створов, задаваемых между исходными точками 1-1' и 2-2' (рис. 96). Створ задают обычно теодолитом, который центрируют над исходным пунктом (например, 1), а зрительную трубу ориентируют по визирной цели, отцентрированной на другом исходном пункте (в данном случае 1'). Положение точки С фиксируют в заданном створе.

Средняя квадратическая погрешность створной засечки зависит от погрешностей построения первого и второго створов, а также погрешности фиксации опорных точек.

Рис. 96. Схема разбивки способами:

а – створной засечки; б – створно-линейной засечки

Створно-линейный способ позволяет определить проектное положение выносимой в натуру точки С (см. рис. 96) путем отложения проектного расстояния d по створу АВ.

Способ прямоугольных координат применяют в основном при наличии на площадке или в цехе промышленного предприятия строительной сетки, в системе координат которой задано положение всех главных точек и осей проекта.

Р

Рис. 97. Схема

разбивки способом прямоугольных

координат

Назад