- •Теория строительного материаловедения

- •Глава 1 Общие сведения о строительном материаловедении

- •1.1. Некоторые исходные понятия

- •1.2. Исторические этапы развития строительного материаловедения

- •1.3. Теория искусственных строительных конгломератов

- •1.3.1. Классификация строительных материалов

- •1.3.2. Составные части общей теории иск

- •Глава 2 Теория структурообразования и оптимизации структуры иск (теоретическая технология)

- •2.1. Сырьевые материалы, поступающие на переработку в иск

- •2.2. Основные процессы в технологии строительных материалов

- •2.2.1. Подготовительные работы

- •2.2.2. Перемешивание отдозированных компонентов смеси

- •2.2.3. Формование и уплотнение изделий из смеси

- •2.2.4. Обработка отформованных изделий

- •2.2.5. Общая теория отвердевания матричных веществ в иск

- •2.3. Структура строительных материалов и изделий

- •Глава 3 Теория прочности, деформативности и конгруэнции свойств

- •3.1. Основные свойства строительных материалов

- •3.1.1. Механические свойства

- •3.1.2. Физические свойства

- •3.1.4. Технологические свойства

- •3.1.5. Оценка качества материалов

- •3.2. Основные закономерности при оптимальных структурах иск

- •3.2.1. Закон створа1

- •3.2.2. Закон и формулы прочности иск оптимальной структуры

- •3.2.3. Закон конгруэнции свойств

- •3.2.4. Деформационные свойства иск оптимальной структуры

- •3.3. Подобие оптимальных структур и две теоремы в теории иск

- •3.4. Научные принципы и общий метод проектирования состава иск оптимальной структуры

- •3.5. Корректирование проектного состава иск

- •3.6. Создание новых строительных конгломератов

- •3.7. Оценка технико-экономической эффективности иск оптимальной структуры

- •Глава 4 Теория долговечности иск в конструкциях

- •4.1. Общие понятия о долговечности материалов

- •4.2. Временные элементы долговечности материала

- •4.3. Критические уровни ключевых характеристик структуры и свойств

- •4.4. Теоретические расчеты долговечности и принятые в них ограничения

- •4.5. Некоторые вопросы надежности материала в конструкциях

- •Глава 5 Элементы теории методов научного исследования и технического контроля качества

- •Глава 6 Введение в практическую технологию

- •6.1. Основные компоненты и разновидности производственных технологий

- •6.2. Связь производственных процессов с общей теоретической технологией

- •6.3. Прогрессивные технологии в строительном материаловедении

- •6.3.1. Смысловые и количественные критерии

- •6.4. Оптимизирующие факторы при совершенствовании технологий до уровня прогрессивных

- •Практика строительного материаловедения (строительные материалы и изделия)

- •А. Природные строительные материалы и изделия

- •Глава 7 Древесина и древесные строительные материалы

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Состав, структурные элементы и свойства древесины

- •7.3. Анатомическое строение древесины

- •7.4. Качественные показатели древесных материалов

- •7.5. Пороки древесины

- •7.6. Защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания

- •7.7. Модификация древесины

- •7.8. Древесные породы в строительстве

- •7.9. Материалы и строительные изделия из древесины

- •7.10. Использование древесных отходов

- •Глава 8 Природные каменные материалы и изделия1

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Породообразующие минералы

- •8.3. Горные породы, применяемые в строительстве

- •8.4. Энергетическая активность минералов и горных пород

- •8.5. Закономерности свойств природного камня

- •8.6. Добыча и обработка природного камня

- •8.7. Материалы и изделия из горных пород

- •8.8. Защита природного камня в конструкциях

- •Б. Искусственные строительные материалы и изделия

- •1. Безобжиговые искусственные конгломераты

- •Глава 9 Строительные конгломераты на основе неорганических вяжущих веществ

- •9.1. Цементный камень как матричная часть в конгломератах и исходные компоненты

- •9.1.1. Вода и водные растворы

- •9.1.2. Неорганические вяжущие вещества

- •9.1.3. Воздушные вяжущие вещества и их производство

- •9.1.4. Гидравлические вяжущие вещества и их производство

- •9.1.5. Смешанные цементы как разновидности комплексных вяжущих веществ

- •9.2. Взаимодействие воды или водных растворов с неорганическими вяжущими веществами и процессы твердения

- •9.3. Заполняющие компоненты в конгломератах и добавки, вводимые в смеси

- •9.3.1. Заполнители неорганические

- •9.3.2. Заполнители органические

- •9.3.3. Наполнители

- •9.3.4. Добавочные вещества (добавки)

- •9.4. Основные разновидности строительных конгломератов

- •9.4.1. Общие сведения о бетонах

- •9.4.2. Тяжелые (обычные) бетоны

- •9.4.3. Легкие бетоны

- •9.4.4. Ячеистые бетоны

- •9.4.5. Арболиты (деревобетоны)

- •9.4.6. Специальные бетоны

- •9.5. Железобетон — изделия, конструкции

- •9.5.1. Общие сведения

- •9.5.2. Исходные материалы для железобетона

- •9.5.3. Производство сборных железобетонных изделий и конструкций

- •9.5.4. Технологические схемы изготовления сборных железобетонных изделий

- •9.5.5. Технология монолитного железобетона

- •9.5.6. Технический контроль и хранение железобетонных изделий

- •9.6. Разновидности других материалов и изделий на основе неорганических вяжущих веществ

- •9.6.1. Строительные растворы Общие сведения.

- •9.6.2. Сухие строительные смеси

- •9.6.3. Гипсовые и гипсобетонные изделия

- •9.7. Силикатные изделия автоклавного твердения

- •9.7.1 Общие сведения о силикатных материалах

- •9.7.2. Силикатный (известково-песчаный) кирпич

- •9.7.3. Известково-шлаковый и известково-зольный кирпич

- •9.7.4. Силикатные бетоны

- •9.7.5. Силикатные изделия ячеистой структуры

- •9.8. Асбестоцементные изделия

- •9.8.1. Общие понятия

- •9.8.2. Краткие сведения об исходных материалах

- •9.8.3. Основы производства асбестоцементных изделий

- •9.8.4. Продукция асбестоцементных заводов

- •9.8.5. Основные свойства асбестоцементных изделий

- •9.9. Строительные материалы на основе магнезиальных вяжущих веществ

- •9.10. Коррозия строительных конгломератов в эксплуатационных условиях

- •Глава 10 Искусственные строительные конгломераты на основе органических вяжущих веществ

- •10.1. Основные исходные материалы для получения иск

- •10.1.1. Битумы

- •10.1.2. Дегти

- •10.1.3. Отвердевание битумов и дегтей

- •10.1.4. Минеральные наполнители в качестве асфальтирующих добавок

- •10.1.5. Формирование асфальтового вяжущего вещества

- •10.2. Заполняющие компоненты в иск на основе органических вяжущих веществ

- •10.3. Основные разновидности иск на основе органических вяжущих веществ

- •10.3.1. Асфальтовые бетоны

- •10.3.2. Разновидности асфальтовых бетонов

- •10.3.3. Дегтебетоны

- •10.4. Деструкция асфальтобетона при эксплуатации покрытий

- •Глава 11 Строительные конгломераты на основе органических полимеров и пластмассы

- •11.1. Природные и искусственные органические полимеры

- •11.1.1. Полимеризационные полимеры (термопласты)

- •11.1.2 Поликонденсационные полимеры (реактопласты)

- •11.2. Наполнители, заполнители и добавочные вещества в иск

- •11.3. Основные технологические операции

- •11.4. Отверждение полимерных и наполненных вяжущих веществ

- •11.5. Разновидности искусственных полимерных конгломератов и пластических масс

- •11.5.1. Полимербетоны и полимеррастворы

- •11.5.2. Полимерные строительные материалы и изделия

- •11.5.3. Материалы для санитарно-технического оборудования и трубы

- •11.5.4. Отделочные полимерные материалы и изделия

- •11.5.5. Гидроизоляционные и герметизирующие материалы

- •11.6. Старение и деструкция полимерных материалов

- •Глава 12 Строительные конгломераты с применением комплексных вяжущих веществ

- •12.1. Конгломератные материалы на основе смешанных вяжущих веществ

- •12.2. Материалы и изделия на основе компаундированных и комбинированных вяжущих веществ

- •Глава 13 Теплоизоляционные материалы и изделия

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Способы поризации материалов

- •13.3. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия

- •13.4. Органические теплоизоляционные материалы и изделия

- •13.5. Полимерные теплоизоляционные материалы

- •Глава 14 Акустические материалы и изделия

- •14.1. Общие сведения

- •14.2. Звукопоглощающие материалы

- •14.3. Звукоизоляционные материалы и изделия

- •Глава 15 Гидроизоляционные материалы и изделия

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Жидкие гидроизоляционные материалы

- •15.3. Пластично-вязкие гидроизоляционные материалы

- •15.4. Упруго-вязкие и твердые кровельные и гидроизоляционные материалы и изделия

- •Глава 16 Материалы для отделочных работ: краски, лаки, обои

- •16.1. Общие сведения

- •16.2. Исходные основные связующие и вспомогательные вещества для лакокрасочных материалов

- •16.3. Пигменты в красочных составах

- •16.4. Основные разновидности красочных веществ

- •16 5. Антикоррозионная защита полимерными материалами

- •16.6. Обои для отделки стен

- •2. Обжиговые искусственные конгломераты

- •Глава 17 Керамические материалы и изделия

- •17.1. Общие сведения

- •17.2. Глина — основное сырье для строительной керамики

- •17.3. Краткие сведения из технологии керамики

- •17.4. Структура и природа свойств керамических материалов

- •17.5. Керамические материалы и изделия

- •Глава 18 Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия

- •18.1. Значение стеклянных изделий в строительстве

- •18.2. Состав и строение стекол

- •18.3. Свойства стекол

- •18.4. Основы производства стекла

- •18.5. Стеклянные материалы и изделия

- •18.6. Материалы и изделия из шлаковых расплавов

- •18.7. Каменное литье и материалы на его основе

- •Глава 19 Металлические материалы и изделия

- •19.1. Общие сведения

- •19.2. Основы получения чугуна и стали

- •19.2.1. Получение чугуна

- •19.2.2. Получение стали

- •19.3. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

- •19.4. Углеродистые стали

- •19.5. Углеродистые конструкционные стали

- •19.6. Легированные стали и твердые сплавы

- •19.7. Термическая обработка стали

- •19.8. Сортамент стального проката

- •19.9. Алюминий и его сплавы

- •19.10. Коррозия железа и других металлов

- •Глава 20 Заключительная

Глава 18 Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия

18.1. Значение стеклянных изделий в строительстве

История стекла уходит в глубокую древность. Известно, например, что в Египте и Месопотамии умели делать стекло почти 6000 лет назад. В России первый стекольный завод был построен в 1638 г. недалеко от г. Воскресенска. Большой вклад в технологию стекла внесли отечественные ученые: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К.Г. Лаксман, А.А. Лебедев, В.Е. Тищенко и др. В современном строительстве значительно расширилась область применения архитектурно-строительных изделий из стекла. Конструктивно-строительные элементы — стеклоблоки, стеклопрофилит и стекло-пакеты — являются эффективным светопрозрачным строительным материалом.

За последние годы освоено получение полированного стекла путем формования непрерывной ленты на расплаве металла; химической обработкой поверхностей получают сверхпрочное листовое стекло, которое примерно в 20 раз прочнее обычного и в несколько раз прочнее закаленного. В химической и пищевой промышленности широко применяют стеклянные трубы, двери из закаленного стекла. Вспениванием стекла получают пеностекло — эффективный теплоизоляционный материал, который хорошо поддается механической обработке. Из стекла вырабатывают прочные нити, из которых изготовляют ткани, а из последних в сочетании с полимерами — стеклопластики. Синтезированы стекла с избирательным светопропусканием, выпускаются прочные, долговечные стеклокристаллические материалы — ситаллы, создано электровакуумное стекло для СВЧ — приборов с повышенной химической устойчивостью. Освоена технология ионообменного упрочнения очковых стекол и ветровых стекол автомобилей. Разработана технология особо чистого кварцевого стекла (КС-4В), новая технология утолщенного стекла (8—30 мм). Новым направлением в стекольном материаловедении являются синтез и технология получения биоактивных материалов на основе стекла, ситаллов, керамики и других неорганических материалов для применения в хирургии, ортопедии, стоматологии.

18.2. Состав и строение стекол

Стекла являются неорганическими аморфными термопластичными материалами (микроконгломератами), обладающими рядом специфических свойств. По своему строению и составу они представляют собой системы типа истинного затвердевшего раствора из химических соединений кислотных и основных оксидов. Имеется условное деление оксидов, входящих в стекло, на стеклообразователи и модификаторы. Оксиды SiO2, В2О3, Р2О5 относятся к стеклообразующим, поскольку каждый из них в чистом виде может самостоятельно образовать стекло; например, при 100%-ном содержании SiO2 можно получить кварцевое стекло, которое обладает наиболее высокой температурой размягчения (1250°С). Так называется температура, при которой абсолютная вязкость стекла составляет 107—108 Па∙с. Введением оксидов-модификаторов (Na2O, K2О, CaO, BaO, MgO, PbO, Al2O3, Fe2О3, Sb2O3, ZnO и др.) существенно снижают температуру размягчения стекла и придают стеклу необходимые свойства.

Если главную стеклообразующую часть стекол составляет SiO2, тогда стекла называют силикатными. В зависимости от вида и содержания добавочных оксидов стекла называют алюмосшшкатными, бороалюмосшшкатными, алюмофосфатными и т. п. В строительстве в основном применяют силикатные стекла. Подбором химического состава стекла предопределяют смесь оксидов, называемую шихтой.

Для получения силикатного стекла шихту приготовляют из различных сырьевых материалов, содержащих необходимые оксиды: кварцевый песок, сода или сульфат натрия, поташ, известняк и мел, доломит, пегматит, каолин, полевой шпат и др. В малых количествах в составы вводят стеклянный бой, красители (оксиды меди, хрома, кобальта, марганца и др.), осветлители (триоксид мышьяка, селитру и др.), глушители и др. В последнее время используют отходы: доменные шлаки, кварцсодержащие материалы, тетраборат кальция и другие. Перемешивание измельченных компонентов в строго отдозированных количествах (согласно расчетам) производят в смесителях барабанного или тарельчатого типа. Готовую шихту загружают в ванную печь—бассейн, сложенный из огнеупорных брусьев, или в горшковую печь. Бассейны больших ванных печей вмещают до 2500 т стекломассы — пластичного расплава шихты, образующегося при температуре свыше 1000°С.

При нагревании шихты до температуры 1100—1150°С происходят химические процессы силикатообразования, а при дальнейшем повышении температуры — стеклообразования. Шихта превращается в однородную (гомогенную) стекломассу, но со значительным содержанием в ней газовых включений (H2O, СО2 и др.). Осветление и дальнейшая гомогенизация стекломассы осуществляются при температуре 1500—1600°С, вязкость ее при этом уменьшается (до 10 Па∙с), что облегчает удаление газовой фазы. Последний этап варки стекла — охлаждение (студка) стекломассы. Чем медленнее происходит охлаждение стекломассы, тем больше вероятность перехода ее в кристаллическое состояние; чем выше скорость охлаждения, тем более высокой температуре соответствует «замороженное» состояние структуры.

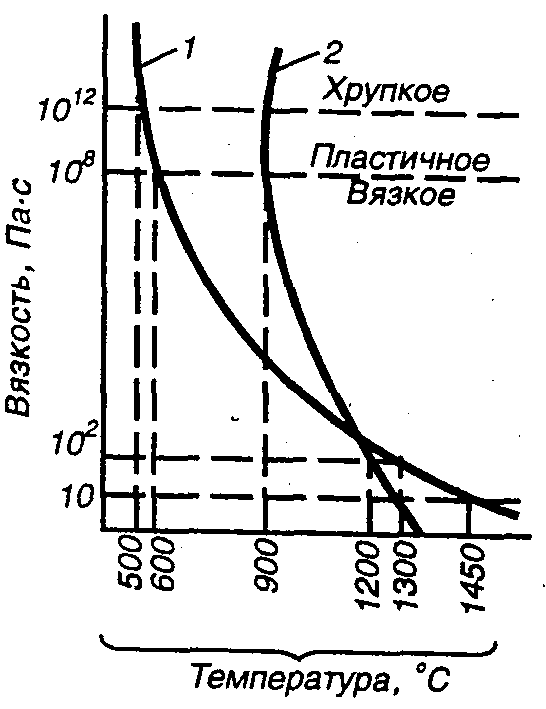

Практически формовка стекла, отобранного из печи, может производиться при вязкости его не менее 100 и не более 105 Па∙с. К концу формовки вязкость может быть до 108 Па∙с. У различных стекол зависимость вязкости г| от температуры различна (рис. 18.1). Очевидно, что стекло легче обрабатывать, если стекломасса длинная, когда высокая вязкость обеспечивается при сравнительно медленном охлаждении. Например, стекла щелочные не только легкоплавкие, но и длинные. Введение CaO, MgO, Al2O3 переводит щелочные стекла в более короткие. Готовые стеклянные изделия часто подвергают отжигу, т. е. нагреву до достаточно высокой температуры (температуры отжига) с последующим медленным охлаждением. Отжигом снимают внутренние температурные напряжения в отформованных изделиях, что предотвращает их трещинообразование. При необходимости стекло можно снова нагреть и расплавить, при этом оно приобретает первоначальные свойства стекломассы, и переформовать в новые изделия.

Рис. 18.1. Характер зависимости вязкости стекломассы от температуры:

1 — стекломасса длинная; 2 — стекломасса короткая

В процессе производства стекла и особенно на стадии его охлаждения возникает структура, которая может

быть охарактеризована как промежуточная

между полной беспорядочностью частиц

жидкого расплава и полной упорядоченностью

частиц вещества в кристаллическом

состоянии. Неорганические стекла —

это по существу субмикрогетерогенные

системы, что позволяет по одной из

гипотез рассматривать их структуру

как скопление микрокристаллических,

а точнее — кристаллитных образований

размером от 10 до 300

![]() .

.

Согласно другой гипотезе в структуре стекла имеется непрерывная беспорядочная пространственная сетка (трехмерная). В ее узлах расположены ионы, атомы или группировки атомов. Например, в кварцевом стекле ионы Si расположены в центре тетраэдров, в углах которых размещены ионы О. При соединении тетраэдров SiO4 между собой (через один ион кислорода) вершинами образуется непрерывная пространственная сетка, или каркас стекла (рис. 18.2). В промежутках между тетраэдрами могут располагаться ионы металлов (флюсов), например в силикатных стеклах. Тогда возникают не только ковалентные, как в кварцевых стеклах, но и ионные связи, которые частично разобщают тетраэдры, уменьшают количество и силу поперечных связей (рис. 18.3), за счет чего уменьшается стабильность, характерная для структуры стеклообразных чистых оксидов, легче предотвращается кристаллизация, понижается температура плавления. Всякое силикатное стекло можно рассматривать как совокупность различных по составу и строению кремнекислородных комплексов. Кристаллитная гипотеза Лебедева и гипотеза неупорядоченной сетки Захариасена рассматривают стекло как полимерное образование в виде непрерывной пространственной сетки с различной степенью упорядоченности в расположении атомов. Максимально упорядоченные области — кристаллиты, т. е. предельно маленькие кристаллы, состоящие из очень небольшого числа элементарных ячеек.

Рис. 18.2. Ионные связи в молекуле кварцевого стекла

Рис. 18.3. Ионные связи в присутствии флюса (Na)

В настоящее время большинство ученых придерживается полимерного полиморфно-кристаллоидного строения стекла. Кристаллоид — частицы вещества, находящиеся в молекулярном раздроблении и способные к кристаллизации. Носители дальнего порядка (ДП) — кристаллиты — модифицируются в кристаллоиды, не имеющие дальнего порядка, а понятие полимеризации расширяется в понятие полиморфной полимеризации, в. которой участвуют кристаллоиды. Природа стекла и его свойства определяются концентрационным соотношением кристаллоидов различных полиморфных модификаций (ПМ) и его изменением в зависимости от внешних воздействий (температура, давление и др.). При охлаждении стекломассы происходит: а) перемещение и объединение звеньев цепей, фрагментов двух- и трехмерных сеток, т. е. полимеризация и б) превращение кристаллоидов одних ПМ в кристаллоиды других ПМ, причем второе при стеклообразовании является определяющим. Таким образом, полимерно-кристаллитная концепция трансформируется в полимерно-кристаллоидную концепцию, а учитывая, что при стеклообразовании сополимеризуются кристаллоиды различных ПМ, — в концепцию полимерного полиморфно-кристаллоидного строения стекла, в котором порядок и некоторый беспорядок сосуществуют.