- •Введение

- •Лекция 1

- •Основы механики.

- •1.1 Основы теории погрешностей

- •1.2 Виды движений

- •1.3 Кинематика материальной точки

- •1.4 Кинематические характеристики прямолинейного движения

- •1.5 Движение материальной точки по окружности

- •1.6 Связь между линейными и угловыми величинами

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Лекция 2 Динамика. 2.1 Законы Ньютона. Физическая природа сил

- •Всякое тело сохраняет состояние покоя или прямолинейного равномерного движения, пока воздействие других тел не выведет его из этого состояния.

- •Ускорение , приобретаемое телом под действием силы направлено так же как сила, пропорционально ей и обратнопропорционально массе тела

- •2.2 Закон сохранения импульса

- •2.3 Вес тела. Ускорение свободного падения

- •2.4 Работа, мощность, энергия

- •2.5 Закон сохранения и превращения энергии

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Лекция 3

- •3. Динамика вращательного и колебательного движений.

- •3.1 Момент силы. Момент инерции

- •3.2 Основное уравнение динамики вращательного движения

- •Динамика колебательного движения

- •3.4 Физический и математический маятники. Затухающие и незатухающие колебания

- •3.5 Действие вибраций на живые организмы

- •3.6 Волновые процессы. Сложение гармонических колебаний

- •3.7 Уравнение волны и ее интенсивность

- •3.8 Звук и его восприятие. Применение ультразвука в медицине, ветеринарии и биотехнологии

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Лекция 4

- •4.Гидростатика и гидродинамика. Явление переноса

- •4.1 Уравнение неразрывности

- •4.2 Уравнение Бернулли

- •4.3 Реальная жидкость

- •4.4 Закон Стокса

- •4.5 Основы гемодинамики

- •4.6 Внутреннее давление в жидкости. Поверхностное натяжение

- •4.7 Смачивание и несмачивание. Капилляры. Дополнительное давление.

- •4.8 Явления переноса в газах

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Лекция 5

- •Основы термодинамики.

- •5.1 Общие понятия. Первое начало термодинамики

- •5.2 Работа, совершаемая при изменении объема

- •5.3 Цикл Карно. Второе начало термодинамики

- •5.4 Понятие о энтропии

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Лекция 6

- •Электростатика и электричество.

- •6.1 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона

- •6.2 Напряженность поля

- •6.3 Потенциал электрического поля. Принцип суперпозиции. Связь между напряженностью и потенциалом

- •6.4 Электрическая емкость. Энергия электрического поля

- •6.5 Электрический ток. Сила тока, электродвижущая сила, напряжение

- •6.6 Закон Ома. Электродвижущая сила и разность потенциалов

- •6.7 Ток в жидкостях. Электролиз

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Лекция 7

- •7. Магнетизм. Магнитное поле

- •7.1 Взаимодействие токов – закон Био-Савара-Лапласа

- •7.3 Действие магнитного поля на проводник с током

- •7.4 Электромагнитная индукция. Закон Фарадея

- •7.5 Взаимная индукция и самоиндукция

- •7.6 Получение переменного тока

- •7.7 Действие переменного тока на биологические объекты и живые ткани

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Лекция 8

- •8.Оптика.

- •8.1 Элементы геометрической оптики

- •8.2 Отражение и преломление света

- •8.3 Основные фотометрические характеристики

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Лекция 9

- •9.1 Волновые свойства света. Преломление луча призмой. Дисперсия света.

- •9.2 Линзы. Микроскоп.

- •Ход лучей в собирающей линзе изображен на рис.67. Формула линзы имеет вид

- •9.3 Основные фотометрические характеристики

- •9.4 Интерференция

- •9.5 Дифракция света

- •9.6 Поляризация света

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Лекция 10

- •Квантовые свойства света.Строение атома и ядра.

- •Опыты Резерфорда. Постулаты Бора

- •1. Электроны могут двигаться в атоме только по строго определенным орбитам, радиусы которых определяются условием квантования

- •2. Переход электрона с одной стационарной орбиты на другую сопровождается либо излучением (переход с более удаленной на менее удаленную), либо поглощением кванта энергии.

- •10.2 Энергетические уровни атома

- •10.3 Люминесценция

- •10.4 Фотоэффект

- •Фототок насыщения прямо пропорционален световому потоку

- •Скорость вылетевших электронов зависит от частоты падающего на фотокатод света и не зависит от его интенсивности.

- •Фотоэффект начинается только при достижении определенной (для данного материала) минимальной частоты света, называемой красной границей фотоэффекта.

- •10.5 Строение атомного ядра

- •10.6 Радиоактивность

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы Основная

- •Дополнительная

- •Библиографический список

- •Содержание

4.2 Уравнение Бернулли

Другое важное уравнение, описывающее установившееся движение жидкости (газа), получено Бернулли

.

.

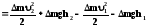

Выведем это уравнение. Изменение полной энергии ∆W равно разности энергий втекающей и вытекающей жидкости (рис.18). Эти энергии равны сумме кинетической и потенциальной энергий

.

.

Изменение энергии, в соответствии с законом ее сохранения, численно равно работе по

перемещению массы

∆m

.

.

Рис.18

.

.

Так как сила F,

действующая на площадь S

создает давление

,

то

,

то

,

,

и

поэтому

и

поэтому

.

.

Итак, имеем

.

.

Разделим на

(следует из уравнения непрерывности) и

получим

(следует из уравнения непрерывности) и

получим

.

.

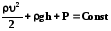

То есть,

при установившемся движении сумма динамического, гидравлического и статического давлений – величина постоянная в любом сечении трубопровода.

. (45)

. (45)

Разберем два примера, связанных с практическим использованием уравнения Бернулли в сельском и лесном хозяйстве.

Первый – аэрация почвы (рис. 19)

Рис.19

Для горизонтальной трубы h=0 и уравнение Бернулли принимает вид

.

.

В каком сечении

скорость больше? В соответствии с

уравнением неразрывности

,

очевидно в S2. А где

статическое давление больше?

,

очевидно в S2. А где

статическое давление больше?

.

Там где скорость меньше, то есть в S1.

.

Там где скорость меньше, то есть в S1.

Второй пример – объяснение явления вырывания деревьев в лесном массиве под действием ветра (рис. 20).

Если степь, то дерево ломается, а если лесной массив? Дерево вырывается с корнем под действием статического давления.

Рис. 20

4.3 Реальная жидкость

Реальная жидкость и реальный газ обладают вязкостью (внутренним трением).

Сила внутреннего терния выражается законом Ньютона:

, (46)

, (46)

где η – вязкость жидкости,

∆υ/∆х – градиент скорости,

∆S – площадь соприкосновения.

Вязкость жидкости значительно больше вязкости газа. Единицей измерения вязкости является

.

.

Пуазейль установил, что

скорость жидкости при ламинарном движении по трубе круглого сечения пропорциональна градиенту давления, квадрату радиуса трубы и обратно пропорциональна вязкости (рис. 21).

(47)

(47)

Или

. (48)

. (48)

Рис.21

Объем жидкости (газа), протекающей по трубе, пропорционален четвертой степени радиуса трубы, времени и градиенту давления, а обратно пропорционален вязкости.

4.4 Закон Стокса

Сила внутреннего трения особенно просто выражается для тел в виде шара, движущихся равномерно с небольшой скоростью. Сила сопротивления пропорциональна вязкости η, радиусу r шара и скорости υ движения. Это закон Стокса

. (49)

. (49)

Он широко используется для экспериментального определения вязкости жидкостей (рис.22)

При

равномерном движении:

.

.

- по закону Архимеда

- по закону Архимеда

.

.

- по закону

Стокса

- по закону

Стокса  .

.

Имеем

.

.

.

Рис.22

.

Рис.22

Так

как

,

имеем

,

имеем

, (50)

, (50)

где ρт и ρж – плотности тела и исследуемой жидкости.

Это формула Стокса для экспериментального определения коэффициента внутреннего трения вязкости.

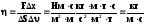

4.5 Основы гемодинамики

Применительно к биофизике уравнение Бернулли, строго говоря, неприемлемо, так как кровь изменяет вязкость и объем при изменении давления и скорости, вследствие нахождения в ней растворимых компонентов – газов и органических полимеров.

Транспорт крови в кровеносных сосудах происходит под действием работы сердца и при этом важными составляющими процесса являются:

- стационарность и неразрывность потока крови и обеспечении тканей организма кислородом,

- особенности сердечной деятельности,

- распределение энергии и скоростей в кровеносной системе,

- распределение давления в сосудах.

В стационарном потоке соблюдается закон неразрывности струи. Ткани живого организма получают кислород за счет его диффузии в капиллярах из эритроцитов при наличии градиента концентрации последних nэр > n′эр. При быстром относительном движении эритроцитов в тканях интенсивность обмена уменьшается, но в живом организме скорость движения эритроцитов в тканевых капиллярах значительно уменьшается, так как суммарное сечение всех капилляров значительно больше площади сечения аорты.

Действительно при постоянном градиенте давления и неразрывности потока крови через аорту и капилляры проходят одинаковые объемы, поэтому

,

,

где Sа и Sк – сечение аорты и капилляра соответственно, n – количество капилляров, υа и υк – скорость эритроцитов в аорте и капилляре.

Так при сечении аорты Sа=6см2=6*10-4м2 и сечении одного капилляра Sк=10-9м2 при одновременной работе одной трети всех капилляров n=20*109 и скорости крови в аорте υа=0,5м/с имеем

.

.

При небольшой скорости движения эритроцитов увеличивается диффузия кислорода в ткани.

Сердце живого организма можно представить как насос импульсного действия (рис.23).

Фаза сокращения

(систола) длится примерно 0,3с. При этом

желудочком создается избыточное (по

сравнению с атмосферным) артериальное

давление ≈120 мм*рт.ст.=0,16*105Па и в

артерию поступает ≈60 см3 крови

за одно сокращение (у человека). От

артерии 2 через капилляры 3 кровь поступает

во все органы и возвращается в сердце

через вены 4 в период расслабления

(диастола), при котором избыточное

давление уменьшается до нуля, то есть

до атмосферного. Это большой круг

кровообращения. Одновременно через

правый желудочек венозная кровь поступает

в легочную артерию

Рис. 38 6, создавая давление в 5 раз меньше чем в аорте, образуя малый круг кровообращения. При этом мощность малого круга составляет 20% мощности большого круга

Рис.23

кровообращения.

При длительности систолы 0,3с мощность сердца составляет 3 Вт, а работа, совершаемая им за сутки при длительности периода (систола + диастола) 1с будет равна 86400 Дж=86,4 кДж (порядка 0,1 л.с.).

Равномерность движения крови по сосудам при импульсной работе сердца обеспечивается за счет перехода кинетической энергии при систоле в потенциальную энергию упругой деформации тканей за счет содержания в них эластина – растягивающегося на 200%, мышечных волокон – 50% и коллагена – 20%.

При этом скорость волны определяется формулой

,

,

где Е – модуль упругости стенок сосудов, h – толщина, ρ – плотность, d – диаметр сосуда.

Частота сокращений стенок артерий – пульс характеризует работу сердца и является одним из наиболее широко используемых диагностических тестов.

Таким образом, имеет место – скорость распространения механических колебаний 1500 м/с, скорость пульсовой волны – 10 м/с, скорость кровотока в аорте – 0,5 м/с и скорость в капиллярах 0,02 мм/с.

Давление крови в сосудах уменьшается за счет потерь энергии потока крови при трении о стенки сосудов, что приводит к затуханию амплитуды колебаний давления, падение которого составляет 25% в аорте и 75% - в капиллярах от общего давления ∆Р в системе.