- •§1. Несколько вводных замечаний о предмете физики.

- •§2. Механика

- •2.2. Кинематика движения материальной точки. Характеристики движения.

- •2.3. Вектор скорости. Средняя и мгновенная скорость.

- •2.4. Путь при неравномерном движении.

- •2.6. Криволинейное движение.

- •2.6.1. Ускорение при криволинейном движении (тангенциальное и нормальное ускорение).

- •2.7. Кинематика вращательного движения.

- •2.7.1. Угловая скорость.

- •2.7.2. Угловое ускорение.

- •2.7.3. Связь между линейной и угловой скоростью.

- •§3. Динамика

- •3.2. II закон Ньютона.

- •3.3. III закон Ньютона.

- •3.4. Импульс. Закон сохранения импульса.

- •3.5. Работа и энергия.

- •3.6. Мощность.

- •3.7. Энергия.

- •3.8. Кинетическая энергия тела.

- •3.9. Потенциальное поле сил. Силы консервативные и неконсервативные.

- •3.10. Потенциальная энергия тела в поле сил тяжести (в поле тяготения Земли).

- •3.11. Потенциальная энергия в гравитационном поле (в поле всемирного тяготения).

- •3.12. Потенциальная энергия упруго деформированного тела.

- •3.13. Закон сохранения энергии.

- •§4. Механика твердого тела.

- •4.1. Поступательное движение твердого тела.

- •4.2. Вращательное движение твердого тела.

- •4.3. Момент импульса тела.

- •4.4. Закон сохранения момента импульса.

- •4.5. Основное уравнение динамики вращательного движения.

- •4.6. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела.

- •4.7. Работа внешних сил при вращательном движении твердого тела.

- •§5. Гидродинамика

- •5.1. Линии и трубки тока.

- •5.2. Уравнение Бернулли.

- •5.3. Силы внутреннего трения.

- •5.4. Ламинарное и турбулентное течения.

- •5.5. Течение жидкости в круглой трубе.

- •5.6. Движение тел в жидкостях и газах.

- •§6. Всемирное тяготение.

- •6.1. Законы Кеплера.

- •6.2. Опыт Кавендиша.

- •6.3. Напряженность гравитационного поля. Потенциал гравитационного поля.

- •§7. Основы теории относительности.

- •7.1. Принцип относительности.

- •7.2. Постулаты специальной (частной) теории относительности. Преобразования Лоренца

- •7.3. Следствия из преобразований Лоренца.

- •7.4. Интервал между событиями.

- •§8. Колебания.

- •8.1. Общие сведения.

- •8.2. Уравнение гармонического колебательного движения.

- •8.3. Графическое изображение гармонических колебаний. Векторная диаграмма.

- •8.4. Скорость, ускорение и энергия колеблющегося тела.

- •8.5. Гармонический осциллятор.

- •8.6. Малые колебания системы вблизи положения равновесия.

- •8.7. Математический маятник.

- •8.8. Физический маятник.

- •8.9. Затухающие колебания.

- •8.10. Вынужденные колебания. Резонанс.

- •Молекулярная физика и термодинамика §9. Молекулярная физика

- •9.1. Предмет и методы молекулярной физики.

- •9.2. Термодинамическая система. Параметры состояния системы. Равновесное и неравновесное состояние.

- •9.2.1. Идеальный газ. Параметры состояния идеального газа.

- •9.2.2. Газовые законы.

- •9.2.3. Закон Авогадро.

- •9.2.4. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева Клапейрона).

- •Физический смысл универсальной газовой постоянной.

- •9.2. Основное уравнение кинетической теории газов

- •9.3. Барометрическая формула. Распределение Больцмана

- •9.4. Максвелловское распределение молекул по скоростям

- •9.5. Явления переноса. Длина свободного пробега молекул

- •9.6. Явление диффузии

- •9.7. Явление теплопроводности и вязкости

- •§10. Термодинамика

- •10.1. Внутренняя энергия идеального газа

- •10.2. Работа и теплота. Первое начало термодинамики

- •10.3. Работа газовых изопроцессов

- •10.4. Молекулярно-кинетическая теория теплоемкостей

- •10.5. Адиабатический процесс

- •10.6. Круговые обратимые процессы. Цикл Карно

- •10.7. Понятие об энтропии. Энтропия идеального газа

- •10.8. Второе начало термодинамики

- •10.9. Статистическое толкование второго начала термодинамики

- •§11. Реальные газы

- •11.1. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •11.2. Критическое состояние вещества

- •11.3. Эффект Джоуля-Томсона

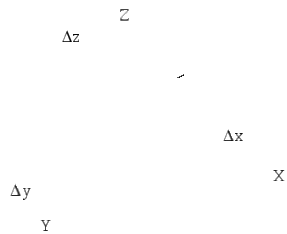

2.3. Вектор скорости. Средняя и мгновенная скорость.

Д

Рис. 2.7

1) Введем понятие

средней скорости (![]() )

– это величина, равная отношению

перемещения

)

– это величина, равная отношению

перемещения

![]() к тому промежутку времени, в течение

которого это перемещение произошло

к тому промежутку времени, в течение

которого это перемещение произошло

![]() .

.

2) За малый промежуток

времени t

точка проходит путь S,

совершая перемещение

![]() (рис. 2.6). При t0

отношения

(рис. 2.6). При t0

отношения

![]() и

и

![]() практически перестают изменяться как

по величине, так и по направлению и

стремятся к определенному пределу

практически перестают изменяться как

по величине, так и по направлению и

стремятся к определенному пределу

![]() и

и

![]()

который будет выражать вектор мгновенной скорости, т.е. скорости в данный момент времени.

В математике данный предел называется производной, следовательно, скорость можно определить как производную радиус-вектора движущейся точки по времени:

![]() или по модулю

или по модулю

![]() .

.

При бесконечном

уменьшении t

различие между S

и

![]() будет уменьшаться и в пределе они

совпадут, тогда можно записать, что

модуль скорости

будет уменьшаться и в пределе они

совпадут, тогда можно записать, что

модуль скорости

![]() , (2.1)

, (2.1)

т.е. мгновенная скорость при неравномерном движении численно равна первой производной пути по времени.

Итак, вектор мгновенной скорости в любой точке траектории направлен по касательной к траектории (и совпадает с направлением вектора перемещения) и численно равен первой производной пути по времени.

Единица измерения v: [v]=м/с.

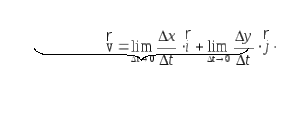

Если рассматривать движение в пространстве, то величину и направление вектора скорости можно представить через проекции этого вектора на направления осей x, y, z (рис. 2.7).

![]() ;

;

где

![]() ,

,

![]() – единичные вектора по осям x,

y, z.

– единичные вектора по осям x,

y, z.

Тогда

Следовательно,

![]()

![]()

2.4. Путь при неравномерном движении.

З

Рис. 2.8

![]()

.

.

Если v(t) = const, то движение равномерное,

v(t) const – то движение неравномерное.

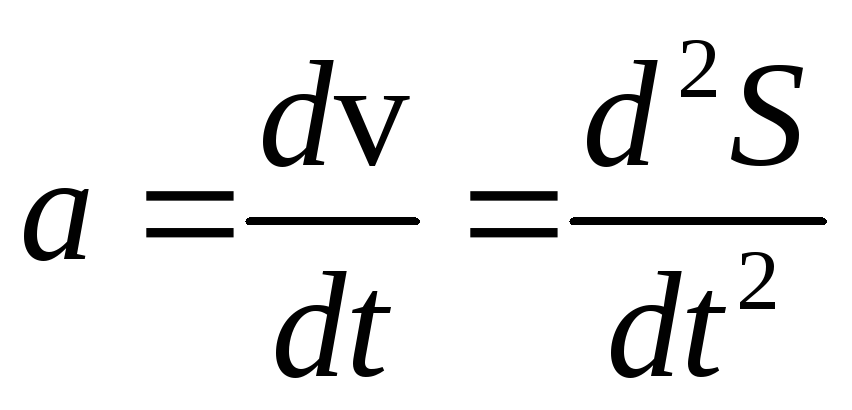

2.5. Ускорение. Ускорение при равнопеременном и неравнопеременном прямолинейном движении.

При

неравномерном движении необходимо

знать закономерность, по которой скорость

изменяется со временем. Для этого

вводится величина, характеризующая

быстроту изменения скорости со временем

и называемая ускорением «![]() ».

».

П

Рис.

2.9

Рис.

2.9![]() в точку В, где скорость

в точку В, где скорость

![]() (рис.2.9). Приращение скорости точки есть

вектор

(рис.2.9). Приращение скорости точки есть

вектор

![]() ,

равный разности конечной и начальной

скоростей:

,

равный разности конечной и начальной

скоростей:

![]() .

.

О

Справка 1.

![]()

![]() .

Это понятие

.

Это понятие

![]() вводится для неравнопеременного

движения.

вводится для неравнопеременного

движения.

Среднее ускорение направлено также как приращение скорости, т.е. под углом к траектории в сторону ее вогнутости.

В общем

случае величина среднего ускорения

может быть различной на различных

участках траектории и зависеть от

величины промежутка времени t,

по которому проводится усреднение. В

пределе при t

0

точка В будет стремиться к точке А и

среднее ускорение по пути АВ превратится

в мгновенное или истинное ускорение

![]() в

точке А.

в

точке А.

Поэтому

![]() . (2.2)

. (2.2)

Итак, мгновенное ускорение движения в любой точке траектории есть вектор, направленный под углом к траектории в сторону ее вогнутости, а по величине равный пределу среднего ускорения при стремлении промежутка времени к нулю.

Из выше приведенных формул следует, что ускорение измеряется в м/с2; [а] = м/с2.

По

модулю величина ускорения равна

.

Т.е. величина ускорения определяется

первой производной скорости v

по времени или второй производной пути

по времени.

.

Т.е. величина ускорения определяется

первой производной скорости v

по времени или второй производной пути

по времени.

Если

рассматривать движение тела в пространстве,

то вектор ускорения

![]() можно представить через его проекции

на оси X, Y,

Z, аналогично как это

делали для вектора

можно представить через его проекции

на оси X, Y,

Z, аналогично как это

делали для вектора

![]() .

.

![]() ;

;

![]()

Замечание: Следует помнить, что ускорение характеризует не только изменение модуля скорости, но и изменение направления вектора скорости. Например, равномерное движение по окружности является ускоренным из-за изменения направления вектора скорости с течением времени, хотя модуль скорости остается неизменным.

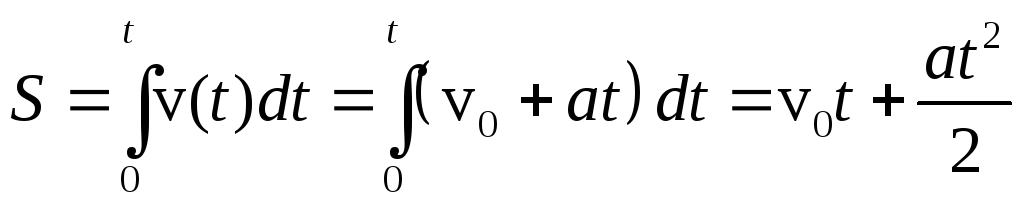

Рассмотрим частный случай ускоренного движения.

Прямолинейное движение с постоянным ускорением называется равноускоренным (a = const). В этом случае мгновенное ускорение будет равно среднему ускорению за любой промежуток времени. И тогда

;

(2.3)

;

(2.3)

Рис. 2.10

1. Если а > 0, то движение равноускоренное. Из (2.3) следует, что v=v0+a(t - t0) и при t0 = 0

v=v0+at

при a

> 0 скорость v возрастает.

Направления

![]() и

и

![]() совпадают.

совпадают.

2. Если a < 0, то движение равнозамедленное и скорость v уменьшается.

Зная зависимость v от t можно подсчитать путь, пройденный телом при равнопеременном движении (рис. 2.10).

Имеем v=v0 + at, домножим на dt.

dS = v·dt = v0·dt + a·t·dt.

Интегрируем слева от 0 до S, справа от 0 до t. Получаем, что

.

.

Тогда

![]() . (2.4)

. (2.4)

Данная формула верна, если за время движения знаки начальной скорости и ускорения совпадают. Наклон прямой v0+at на рисунке 2.10 зависит от величины «а», чем «а» больше, тем больше угол наклона. «S» численно рано площади заштрихованной фигуры.

|

ЛЕКЦИЯ 2 |