- •В.М. Беляев, в.В. Ивашин основы энергосбережения

- •Содержание

- •Часть I. Наименование тем лекций и их содержание 9

- •Введение

- •Цель, задачи, структура и содержание дисциплины, ее место в учебно-воспитательном процессе

- •Структура дисциплины

- •Часть I. Наименование тем лекций и их содержание

- •1. Введение

- •2. Энергетические ресурсы современного производства

- •Тема 2.1. Виды энергетических ресурсов

- •Тема 2.2. Топливно-энергетический комплекс

- •3. Виды и традиционные способы получения энергии

- •Тема 3.1. Энергия и ее основные виды

- •Тема 3.2. Традиционные способы получения энергии

- •4. Нетрадиционные способы получения и использования энергии

- •Тема 4.1. Гелиоэнергетика

- •Тема 4.2. Ветро- и биоэнергетика

- •5. Организация энергосбережения в Республике Беларусь

- •Тема 5.1. Управление энергосбережением

- •Тема 5.2. Вторичные энергетические ресурсы

- •6. Основные направления энергосбережения в промышленности, строительстве и апк

- •7. Экономия электрической и тепловой энергии в быту

- •8. Экономика энергетики и энергосбережения

- •9. Основы энергетического аудита и менеджмента

- •Тема 9.1. Энергетический баланс предприятия

- •Тема 9.2. Энергетический аудит

- •Тема 9.3. Энергетический менеджмент

- •10. Мировой опыт в области энергосбережения

- •Часть II. Практические занятия

- •Тема 1. Приборы учета и контроля энергоресурсов, тепловой и электрической энергии

- •Электроизмерительные приборы

- •Приборы для измерения тока и напряжения

- •Приборы для измерения мощности

- •Приборы для измерения количества электричества. Электрические счетчики

- •Теплоизмерительные приборы

- •Приборы для измерения температуры

- •Приборы для измерения давления и разрежения

- •Приборы для измерения расхода

- •Тахометрические приборы

- •Измерение количества теплоты

- •Тема 2. Традиционные способы получения энергии

- •Тема 3. Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую

- •Общие сведения

- •Освещенность, создаваемая различными источниками

- •Экспериментальная установка

- •Порядок выполнения работы

- •Результаты измерений и вычислений

- •Исходные данные

- •Тема 4. Изучение принципа преобразования энергии ветра в электрическую энергию

- •Общие сведения

- •Принцип действия и классификация вэу

- •Экспериментальная установка

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Исходные данные

- •Тема 5. Изучение потерь энергии при транспортировании жидкостей и газов по трубопроводу

- •Цель работы:

- •Общие сведения

- •Экспериментальная установка

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •Исходные данные

- •Тема 5. Исследование работы трансформатора тепла (теплового насоса)

- •Общие сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Экспериментальная установка

- •Методика расчета

- •Исходные данные

- •Градуировочная таблица для термопар. Термопара «хромель-копель»

- •Свойства насыщенных паров фреона-12

- •Тема 7. Исследование сравнительных характеристик электрических источников света

- •Цель работы

- •Содержание работы

- •Общие сведения

- •Электрические источники света, их конструкции и параметры

- •Снижение потребления электроэнергии при повсеместном внедрении люминесцентных ламп

- •Экспериментальная установка

- •Порядок выполнения работы

- •Исходные данные

- •Тема 7. Расчет экономической эффективности применения тепловых насосов

- •Общие сведения

- •Пример решения задачи по расчету оценки энергетической и экономической эффективности применения тепловых насосов

- •Решение

- •Задача для решения

- •Исходные данные для расчета

- •Тема 9. Расчет экономии электроэнергии в осветительных установках помещений при проведении энергетического аудита

- •Общие сведения

- •Пример решения задачи по расчету экономии электроэнергии в действующих осветительных установках помещений

- •Решение

- •Задача для решения

- •Исходные данные для расчета

- •Часть III. Контрольные работы для студентов заочной формы обучения

- •2. Экономия электрической и тепловой энергии в быту.

- •2. Экономия электрической и тепловой энергии в быту.

- •Часть IV. Контролируемая самостоятельная работа студентов

- •1. Общие положения

- •Перечень тем, изучаемых самостоятельно

- •Тема 1. Введение

- •Тема 2.1. Виды энергетических ресурсов Приборы учета и контроля энергоресурсов, тепловой и электрической энергии

- •Тема 3.1. Энергия и ее основные виды

- •Тема 3.2. Традиционные способы получения энергии

- •Тема 6. Основные направления энергосбережения в промышленности, строительстве и апк

- •Тема 10. Мировой опыт в области энергосбережения

- •Вопросы к зачету

- •Учебно-методические материалы по дисциплине Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Учебное издание

- •Основы энергосбережения

- •220102, Г. Минск, ул. Лазо, 12.

- •220102, Г. Минск, ул. Лазо, 16.

Экспериментальная установка

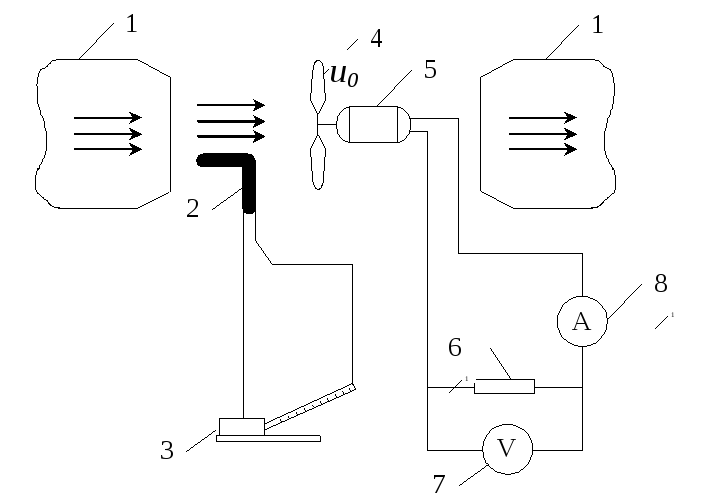

Работа выполняется на аэродинамической трубе 1 (рис. 4). В трубе воздушный поток создается осевым вентилятором (на рисунке не показан). Величина скорости потока в трубе регулируется изменением тока питания вентилятора. Скорость воздушного потока в рабочей области трубы определяется с помощью трубки Пито-Прандтля 2 и микроманометра 3. В рабочую зону трубы 1 установлено ветроколесо 4 с электрическим генератором 5. К генератору подключена нагрузка 6. В цепь нагрузки подключены также вольтметр 7 и амперметр 8.

Рис. 4. Схема экспериментальной установки

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с разными типами ветряных колес.

2. Устанавливается репеллерное ветроколесо.

3. Включается блок питания аэродинамической трубы и устанавливается необходимое значение скорости воздушного потока в рабочей зоне.

4. С помощью трубки Пито-Прандтля измеряется значение скорости воздушного потока uо. по показаниям микроманометра 3, значения которого заносятся в табл. 1.

5. Измеряется напряжение U, создаваемое электрическим генератором, и ток I в нагрузке 6.

6. Последовательно изменяя величины скорости воздушного потока в аэродинамической трубе, производим все вышеперечисленные измерения.

7. Заменяется репеллерное ветроколесо на ветроколесо савониус и выполняются все измерения, описанные в пп. 3-6.

Таблица 1

|

Тип ветро-колеса |

№ опы- та |

Показания микрома- нометра |

uо, м/с |

Параметры генератора ветроустановки |

Cр |

||

|

l - lo, м |

U, В |

I, А |

Р, Вт |

||||

|

репеллер |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

савониус |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

Обработка экспериментальных данных

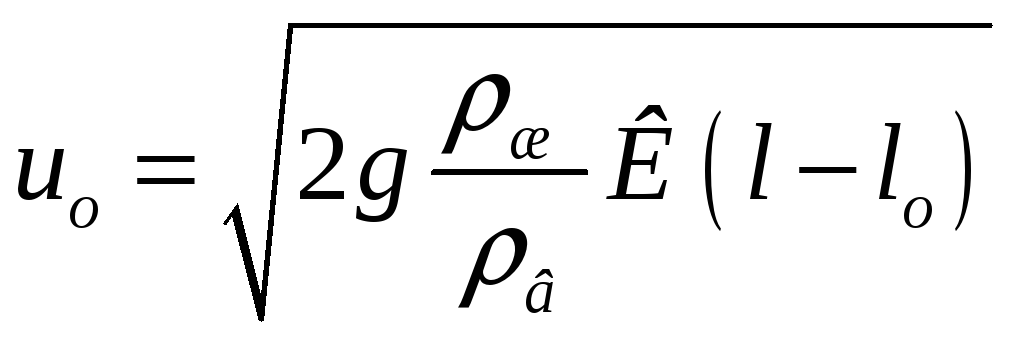

1. Скорость потока воздуха uo вычисляется по формуле

,

,

где ж – плотность спирта в микроманометре (ж = 809,5 кг/м3);

в – плотность воздуха (в = 1,2 кг/м3);

l – lo – разность показаний микроманометра, м;

К – синус угла наклона трубки микроманометра К = 0,2.

2. Определить ометаемую площадь для репеллерного ветроколеса по формуле

S = ∙D2/4, где D – диаметр ветроколеса (D = 0,17 м).

Площадь лобового сопротивления для вертикально-осевых ветроколес савониус равна S = h∙ b = 0,012 м2.

3. Вычислить электрическую мощность генератора P = U ∙ I.

4. Определить коэффициент мощности ветроколеса. Cp = 2∙P/(S∙∙uo3).

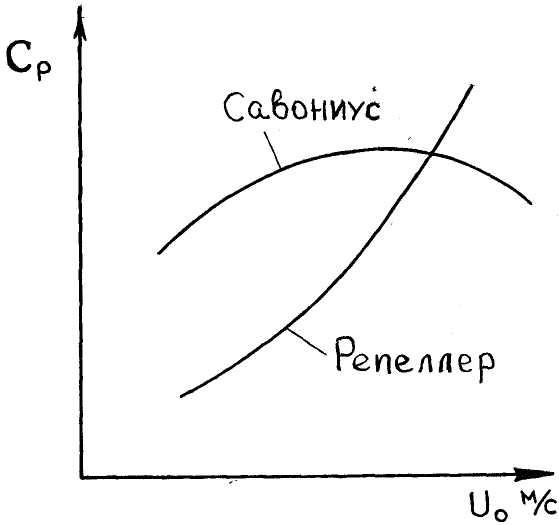

5. Сравнить коэффициенты мощности различных типов ветроколес при разных скоростях воздушного потока. Провести анализ полученных результатов и построить графики зависимости Ср от uo.

6. Исходные данные, необходимые для расчета коэффициента мощности различных типов ветроколес, приведены в табл. 2.

Рис. 5. График зависимости коэффициента мощности Ср от скорости воздушного потока uo.

Таблица 2