- •14.8. Всасывание

- •14.10. Особенности пищеварительной системы детей

- •14.11. Изменения системы пищеварения в процессе старения

- •Глава 15

- •15.1. Основные этапы обмена веществ I и энергии

- •15.2. Обмен веществ

- •15.3. Обмен энергии

- •15.5. Особенности обмена веществ и энергии у детей

- •Глава 16 терморегуляция

- •16.4. Механизмы регуляции температуры тела

- •16.5. Гипертермия и гипотермия

- •16.6. Адаптация к периодическим изменениям температуры среды. Закаливание и здоровье

- •16.7. Особенности терморегуляции у детей

- •16.8. Особенности терморегуляции у пожилых людей

- •Глава 17

- •17.2. Структурно-функциональная характеристика почки

- •17.3. Роль различных отделов нефрона в мочеобразовании

- •Проницаемость фильтрующей мембра ны.

- •3. Фильтрационное давление (фд).

- •17.6. Роль почек в поддержании показателей организма

- •17.7. Количество и состав конечной мочи

- •17.9. Искусственная почка

- •17.10. Особенности выделительной системы плода и детей

- •17.11. Образование и выделение мочи в стареющем организме

- •Раздел IV интегративная деятельность организма

- •Глава 18

- •18.1. Общая физиология анализаторов

- •18.2. Зрительный анализатор

- •18.3. Слуховой анализатор

- •18.4. Вестибулярный анализатор

- •18.5. Двигательный (кинестетический) анализатор

- •18.6. Внутренние (висцеральные) анализаторы

- •18.7. Температурный анализатор

- •18.8. Тактильный анализатор

- •18.9. Вкусовой анализатор

- •18.10. Обонятельный анализатор

- •18.11. Болевой анализатор

- •18.12. Обезболивающая (антиноцицептивная) система

- •18.13. Особенности деятельности анализаторов у детей

- •Глава 19

- •19.1. Физиологические основы поведения

- •19.2. Научение

- •19.3. Динамика корковых процессов

- •19.4. Ашлитико-синтетическая деятельность мозга

- •19.6. Экспериментальные неврозы

- •19.9. Физиологические основы

15.5. Особенности обмена веществ и энергии у детей

Главной особенностью обмена веществ и энергии растущего организма является преобладание анаболизма над катаболизмом, что продолжается до 18—19 лет. Особенности обмена веществ требуют соответствующего питания. В раннем онтогенезе, в том числе и в антенатальном периоде развития, несбалансированное или недостаточное питание ведет к замедлению развития мозга и даже к уменьшению числа нейронов и клеток нейроглии, причем в последующем эти изменения не компенсируются: у этих лиц снижены память и способность ко всем видам обучения, в результате чего страдает интеллект в целом.

14'

419

15.5.1. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПИТАНИЕ

Основными питательными веществами плода являются глюкоза, аминокислоты и жирные кислоты, поступающие из крови матери в кровь плода через плаценту. Во второй половине внутриутробного развития некоторую роль в питании выполняют питательные вещества околоплодных вод, которые заглатываются и расщепляются частично собственными ферментами плода, частично ферментами амниотической жидкости (аутолитичес-кое пищеварение). К моменту рождения печень плода содержит большое количество глюкозы (в 2—3 раза больше, чем печень взрослого, относительно ее массы). Этого хватает на 2—3 ч обеспечения энергией ребенка после рождения и прекращения поступления питательных веществ от матери.

У новорожденного и ребенка грудного возраста основным источником питательных веществ является женское молоко, которое обеспечивает организм белками, жирами, углеводами, минеральными веществами, витаминами, ферментами, а также повышает иммунную защиту.

Характерной особенностью белкового обмена растущего организма является положительный азотистый баланс (ретенция азота). Белковый оптимум первого года жизни превышает таковой взрослых более чем в 2 раза (табл. 15.4).

Таблица 15.4. Потребность детей и подростков в белках, жирах и углеводах (в день)

|

|

|

Белки, |

г |

Жиры, г |

Угле- |

те _ я 5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

воды, |

и Й |

|

Возраст, |

|

и |

ев щ & |

|

л с; |

г |

|

|

годы |

|

|

ь |

|

1 |

|

5 о |

|

|

S О о |

Ь и ов ||| |

— о о и а |

о и |

|« я -° |

|

g-E X и |

|

|

а |

* С t{ |

К S |

m |

|

|

(Т) 3 |

|

1-1,5 |

48 |

36 |

4 |

48 |

з |

160 |

1330 |

|

1,5-3 |

53 |

40 |

4 |

53 |

5 |

193 |

1480 |

|

3-4 |

63 |

44 |

4 |

63 |

8 |

233 |

1800 |

|

5-6 |

72 |

47 |

3 |

72 |

11 |

252 |

1990 |

|

7-10 |

80 |

48 |

3-2,5 |

80 |

15 |

324 |

2380 |

|

11-13 |

96 |

58 |

2,5-2 |

96 |

18 |

382 |

2860 |

|

14-17 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Мальчики |

106 |

64 |

1,9 |

106 |

20 |

422 |

3160 |

|

Девочки |

93 |

56 |

1,8 |

93 |

20 |

367 |

2760 |

Поступление белка в организм важно не только для физического, но и для умственного развития. Кроме того, в пищевом рационе растущего организма должно быть больше

также и незаменимых аминокислот, источником которых являются животные белки. Ежедневная прибавка в массе тела растущего организма на [/5 происходит за счет белка. Женское молоко по составу аминокислот считается оптимальным, к нему приближаются белки куриного яйца. Соотношение белков, жиров, углеводов в пищевом рационе детей 1-го года жизни должно быть в 3 мес 1:3:6; в 6 мес — 1:2:5, у детей одного года и старше — как у взрослых: 1:1,2:4,6.

Особенностью обмена жиров у детей является их высокая степень окисления, поэтому жиры мало откладываются в депо, потребность ребенка в жирах значительно выше, чем у взрослых (см. табл.15.4). Жировая ткань новорожденного содержит до 8 % бурого жира, играющего важную роль в процессах терморегуляции, недостаток которого может привести к гипотермии новорожденного ребенка. С началом полового созревания количество жировой ткани в организме возрастает, причем у девочек больше, чем у мальчиков.

Обмен углеводов. Поскольку углеводы являются не только энергетическим, но и пластическим материалом (они участвуют в синтезе гл и ко протеидов, мукополисахаридов), потребность растущего организма в углеводах на единицу массы тела также больше, нежели у взрослых (у грудных детей до 13 г/кг, у взрослых около 6 г/кг) (см. табл. 15.4). У детей до 8—10 лет наблюдается более низкое содержание глюкозы в крови (физиологическая гипогликемия), что объясняется в основном повышенной утилизацией глюкозы клетками молодого растущего организма. В результате несовершенства регуляторных механизмов у детей наблюдаются значительные колебания уровня глюкозы в крови. Дети легче переносят сахарную нагрузку: меньше выражена гипергликемия на сахарную нагрузку. Глюконеогенез у детей выражен слабее, чем у взрослых.

Обмен воды. Для детей раннего возраста характерна неустойчивость водно-солевого обмена, что связано с незрелостью почек, нейроэндокринного регуляторного аппарата и строения тканей. У ребенка раннего возраста внеклеточная жидкость составляет около 45 % массы тела (у взрослого 18 %), что объясняется уменьшением с возрастом интерстициального пространства из-за увеличения объема клеток. Кроме того, у детей 1-го жизни высока активность альдостерона, что ведет к накоплению натрия в организме и, естественно, воды. В первые 5 лет жизни общее содержание воды составляет 70 % от массы тела ребенка (у взрослых около 60 %).

420

Потребность детей в воде значительно больше, нежели взрослых.

Так, суточная потребность в воде новорожденного 130—150 мл/кг массы тела, в возрасте 1—2 года — 120—130 мл/кг, а в 12— 13 лет — 60 мл/кг, у взрослых — около 25 мл/кг. У детей больше, чем у взрослых, выводится воды через кожу и легкие, равно как общее количество выводимой воды — 1,3 г/кг массы тела в 1 ч (у взрослых около 0,7 г/кг массы тела в 1 ч).

Основная особенность минерального обмена у детей, как и для белков, жиров и углеводов, состоит в том, что поступление в организм минеральных веществ превышает их выведение, что связано с ростом организма, в первую очередь с формированием скелета ребенка. Так, суточная потребность в натрии у ребенка первого года жизни составляет 0,1 — 0,4 г; повышена потребность и в других минеральных веществах. Потребность детей до 4—5 мес в кальции, фосфоре и натрии при грудном вскармливании полностью удовлетворяется женским молоком.

Достаточность поступления питательных веществ в организм можно ориентировочно оценить по росту и массе тела, должные параметры которых даны в табл. 15.5.

Таблица 15.5. Формулы для расчета средних показателей роста и массы детей различного возраста (у новорожденного средний рост — 50 см,

масса тела — 3,25 кг)

|

Возраст |

Рост, см |

Возраст |

Масса тела |

|

1 год 2—12 лет |

75 Возраст(го- ды)х6+77 |

3-12 мес 1 —6 лет 7-12 лет |

Возраст(мес)+9 Возраст(годы) х 2+8 Возраст(годы)х7+5 |

|

|

2 |

15.5.2. ОБМЕН ЭНЕРГИИ

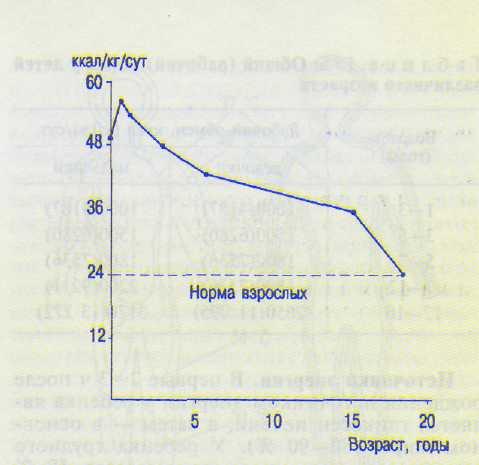

Основной обмен относительно массы тела или поверхности у новорожденного примерно в 2 раза больше (50 ккал/кг/сут), нежели у взрослого (24 ккал/кг/сут) и в течение 6 мес первого года жизни продолжает расти до 56 ккал/кг/сут, затем начинает очень медленно уменьшаться. Так, в возрасте 1,5 лет он еще в 2 раза выше, чем у взрослых (48 ккал/кг/сут), в 5 лет — 45 ккал/кг/сут; до периода полового созревания все еще значительно больше (примерно в 1,5 раза), чем у взрослого, и только после полового созрева-

Рис. 15.3. Изменение основного обмена у мальчи ков с возрастом (у девочек основной обмен на 5 % ниже).

ния приближается к норме взрослого (рис. 15.3). Высокий основной обмен у детей связан с повышенным метаболизмом клеток молодого организма, синтезом, обеспечивающим рост детей, и большей отдачей тепла в окружающую среду вследствие большего отношения площади поверхности тела к массе тела.

Уровень гликолитических процессов у детей на 30—35 % выше, чем у взрослых, особенно он высок в первые 3 мес жизни. Затем уровень гликолиза постепенно падает, а уровень окислительных процессов нарастает.

Общий (рабочий) обмен — это совокупность основного обмена и расхода энергии, обеспечивающего деятельность организма в различных условиях. Распределение общего обмена у детей в возрасте 1 года следующий: 70 % — основной обмен; 20 % — движение, поддержание мышечного тонуса; 10 % — специфическое динамическое действие пищи; у взрослых — 50:40:10 соответственно. Особенностью общего обмена у детей является то, что на достижение одного и того же полезного результата ребенок затрачивает энергии больше, чем взрослый. Это связано с недостаточной координацией движений у детей. Повышенный расход энергии у детей, особенно первых лет жизни, связан также с незрелостью механизмов терморегуляции. Общий обмен у девочек и мальчиков до 8 лет одинаков. В 7 лет он равен 1800 ккал/сут (7536 кДж/сут), начиная с 8 лет — у мальчиков на 16—18 % больше, чем у девочек (подробнее — табл. 15.6).

421

Таблица 15.6. Общий (рабочий) обмен у детей различного возраста

|

Возраст |

Рабочий обмен, |

ккал (кДж)/сут |

|

(годы) |

|

|

|

|

девочки |

мальчики |

|

1-3 |

1000(4187) |

1000(4187) |

|

3-5 |

1500(6280) |

1500(6280) |

|

5-7 |

1800(7536) |

1800(7536) |

|

7-12 |

1800(7536) |

2200(9211) |

|

12-16 |

2650(11 095) |

3170(13 272) |

Источники энергии. В первые 2—3 ч после рождения источником энергии у ребенка является гликоген печени, а затем — в основном жиры (80—90 %). У ребенка грудного возраста за счет жиров покрывается 50 % энерготрат, за счет углеводов — 40 %, за счет белков — 10 %. В последующие годы основным источником энергии постепенно становятся, как и у взрослых, углеводы.

15.6. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ

В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

В 51—60 лет калорийность пиши должна снижаться в среднем на 15 %, в 60—70 лет — на 20 %, а в возрасте старше 70 лет — на 30 %. Если в зрелом возрасте соотношение массы принимаемых с пищей белков, жиров и углеводов составляет 1,0:1,2:4,6, то в пожилом и старческом возрасте оно должно соответствовать величинам 1,0:0,8:3,5.

Вместе с тем в старости сохраняется достаточно высокая потребность в витаминах и минеральных элементах. Ежедневный прием аскорбиновой кислоты (витамин С) по 0,5 г 3 раза в сутки может приводить к увеличению продолжительности жизни человека на 3 года.

Для предотвращения метаболического ацидоза пожилым и старым людям рекомендуется преимущественно прием веществ, обладающих основными свойствами, в первую очередь овощей, фруктов и молочных продуктов. Они необходимы также для нормализации функции кишечника и его микрофлоры. Достаточное содержание в пище балластных веществ, в частности, пищевых волокон овощей и фруктов, обеспечивает стимуляцию двигательной функции пищеварительного тракта. Молочно-растительная пища является наилучшим источником столь необходимых в старости антиоксидантов.

Учитывая возрастные особенности пищеварительного тракта, для пожилых и старых людей особенно важны оптимальная кулинарная обработка пищи и соблюдение режима питания.

Примером благотворного влияния питания на продолжительность жизни могут быть особенности рациона абхазцев долгожителей. В их пищевом рационе содержится большое количество антиоксидантов — продукты питания имеют преимущественно молочно-рас-тительную природу; долгожители ограничивают прием белка мяса и рыбы, использование жира и поваренной соли.

В Киевском институте геронтологии разработан примерный суточный рацион питания, способствующий торможению процессов старения. Он включает (в граммах): хлеб пшеничный (75), ржаной (150), макаронные изделия, крупы (50), масло сливочное (20) и растительное (20), мясо говяжье, колбасы (60), кисломолочные напитки, молоко (250), сметану (20) и творог (50), рыбу и рыбопродукты (50), яйца (1—2 шт. в неделю), мед или сахар (30), капусту (200), морковь (100), свеклу (100), картофель (150), лук репчатый и чеснок (50), горошек зеленый (30), яблоки или другие фрукты (500).