- •14.8. Всасывание

- •14.10. Особенности пищеварительной системы детей

- •14.11. Изменения системы пищеварения в процессе старения

- •Глава 15

- •15.1. Основные этапы обмена веществ I и энергии

- •15.2. Обмен веществ

- •15.3. Обмен энергии

- •15.5. Особенности обмена веществ и энергии у детей

- •Глава 16 терморегуляция

- •16.4. Механизмы регуляции температуры тела

- •16.5. Гипертермия и гипотермия

- •16.6. Адаптация к периодическим изменениям температуры среды. Закаливание и здоровье

- •16.7. Особенности терморегуляции у детей

- •16.8. Особенности терморегуляции у пожилых людей

- •Глава 17

- •17.2. Структурно-функциональная характеристика почки

- •17.3. Роль различных отделов нефрона в мочеобразовании

- •Проницаемость фильтрующей мембра ны.

- •3. Фильтрационное давление (фд).

- •17.6. Роль почек в поддержании показателей организма

- •17.7. Количество и состав конечной мочи

- •17.9. Искусственная почка

- •17.10. Особенности выделительной системы плода и детей

- •17.11. Образование и выделение мочи в стареющем организме

- •Раздел IV интегративная деятельность организма

- •Глава 18

- •18.1. Общая физиология анализаторов

- •18.2. Зрительный анализатор

- •18.3. Слуховой анализатор

- •18.4. Вестибулярный анализатор

- •18.5. Двигательный (кинестетический) анализатор

- •18.6. Внутренние (висцеральные) анализаторы

- •18.7. Температурный анализатор

- •18.8. Тактильный анализатор

- •18.9. Вкусовой анализатор

- •18.10. Обонятельный анализатор

- •18.11. Болевой анализатор

- •18.12. Обезболивающая (антиноцицептивная) система

- •18.13. Особенности деятельности анализаторов у детей

- •Глава 19

- •19.1. Физиологические основы поведения

- •19.2. Научение

- •19.3. Динамика корковых процессов

- •19.4. Ашлитико-синтетическая деятельность мозга

- •19.6. Экспериментальные неврозы

- •19.9. Физиологические основы

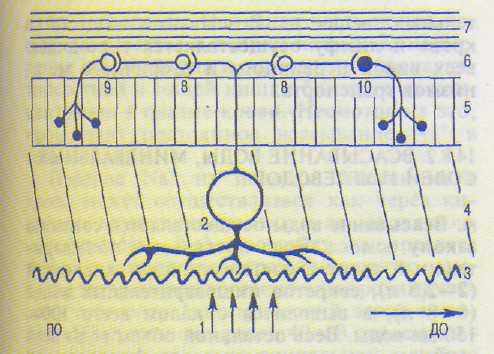

1 — раздражители (механические и химические); 2 — ре-цепторный нейрон подслизистого сплетения; 3 — слизистая оболочка; 4—7 — слои стенки тонкой кишки; 8 — интернейроны; 9 — эфферентный холинергический нейрон; 10 — эфферентный тормозной пептидергический нейрон. ПО и ДО — проксимальный и дистальный отделы тонкой кишки.

тонкой кишки химусом тормозит поступление в его полость следующих порций из проксимальных частей и усиливает моторно-эва-куаторную деятельность данного и нижерасположенных сегментов кишки. Когда в результате гидролиза, всасывания и продвижения химуса количество его в данном сегменте уменьшается, тормозное влияние на вышележащие участки кишки снижается. Вследствие этого моторика проксимальных участков кишки усиливается и химус продвигается вниз по кишечнику, поступая в освобождающийся от содержимого сегмент кишечника, где продолжаются процессы гидролитического расщепления пищевых веществ и всасывания продуктов их переваривания в кровь и лимфу.

Г. Гуморальная регуляция, Мотилин, га-стрин, ХЦК, гистамин, серотонин, вещество П, брадикинин, вазопрессин и окситоцин, действуя на миоциты и нейроны энтеральной нервной системы, усиливают, а секретин, ВИП, ГИП тормозят моторику тонкой кишки.

рентный путь рефлекторной дуги данного рефлекса начинается с рецепторов корня языка и глотки, а эфферентное звено представлено адренергическими волокнами чревного нерва.

Кишечно-кишечный тормозной рефлекс вызывается сильным раздражением механо-рецепторов любой части желудочно-кишечного тракта, что приводит к ослаблению моторной деятельности других частей, в том числе тонкой кишки, за исключением илео-цекального сфинктера. Замыкание рефлекса происходит в спинном мозге ниже ThVi- Важнейшая роль в осуществлении этого рефлекса принадлежит адренергическим волокнам чревного нерва.

Прямокишечно-кишечный рефлекс возникает в результате раздражения механорецеп-торов прямой кишки и сфинктеров ее ампулы. Он проявляется торможением моторики тонкой и толстой кишки. Замыкание данного рефлекса происходит в спинном мозге. Передача тормозных влияний с прямой кишки на моторную деятельность тонкой кишки осуществляется посредством адренергических волокон чревных нервов.

Возникающие в процессе пищеварения моторные и тормозные рефлексы кишечника обеспечивают оптимальный темп переваривания пищевых веществ и всасывания продуктов гидролиза в каждом участке тонкой кишки. Переполнение какого-либо отдела

14.8. Всасывание

14.8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСАСЫВАНИЯ

Всасывание — физиологический процесс переноса веществ из просвета пищеварительного тракта в кровь и лимфу. Следует отметить, что транспорт веществ через слизистую оболочку пищеварительного тракта постоянно происходит и из кровеносных капилляров в полость пищеварительного тракта. Если преобладает транспорт веществ из кровеносных капилляров в просвет пищеварительного тракта, результирующим эффектом двух разнонаправленных потоков является секреция, а если доминирует поток из полости пищеварительного тракта, — всасывание.

Всасывание происходит на всем протяжении пищеварительного тракта, но с разной интенсивностью в различных его отделах. В ротовой полости всасывание выражено незначительно ввиду кратковременности пребывания в ней пищи. Однако всасывающая способность слизистой оболочки рта отчетливо проявляется по отношению к некоторым веществам, в том числе лекарственным, что широко используется в клинической практике. Слизистая оболочка в области дна рта и нижней поверхности языка истончена, имеет богатое кровоснабжение, а всасывающиеся вещества поступают сразу в системный кровоток. В желудке всасываются вода и

13'

387

растворимые в ней минеральные соли, алкоголь, глюкоза и в небольшом количестве аминокислоты. Основным отделом пищеварительного тракта, где происходит всасывание воды, минеральных веществ, витаминов, продуктов гидролиза пищевых веществ, является тонкая кишка. В этом отделе пищеварительного тракта исключительно высока скорость переноса питательных веществ. Уже через 1—2 мин после поступления пищевых субстратов в кишку питательные вещества появляются в крови, оттекающей от слизистой оболочки, а через 5—10 мин их концентрация в крови достигает максимальных значений. Часть жидкости (около 1,5 л) вместе с химусом поступает в толстую кишку, где почти полностью всасывается.

Строение тонкой кишки приспособлено для выполнения всасывательной функции. У человека поверхность слизистой оболочки тонкой кишки возрастает в 600 раз за счет круговых складок, ворсинок и микроворсинок и достигает 200 м2. Всасывание питательных веществ происходит главным образом в верхней части кишечных ворсинок. Существенное значение для транспорта питательных веществ имеют особенности организации микроциркуляции ворсинок. В основе кровоснабжения кишечных ворсинок лежит густая сеть капилляров, расположенных непосредственно под базальной мембраной. Характерными особенностями микроциркуляторного русла ворсинок являются высокая степень фенестрирования эндотелия капилляров и большой размер пор, что позволяет проникать через них довольно крупным молекулам. Фенестры располагаются в зоне эндотелия, обращенной к базальной мембране, что облегчает обмен между сосудами и межклеточными пространствами эпителия. После приема пищи кровоток возрастает на 30—130 %, причем повышенный приток крови всегда направлен к тому участку кишечника, где в данный момент находится основная масса химуса.

Всасыванию в тонкой кишке способствует также сокращение ее ворсинок. Благодаря ритмическим сокращениям кишечных ворсинок улучшается контакт их поверхности с химусом, а лимфа выдавливается из слепых концов лимфатических капилляров, что создает присасывающее действие центрального лимфатического сосуда.

У взрослого человека каждая кишечная клетка обеспечивает питательными веществами примерно 100 000 других клеток организма. Это предполагает высокую активность энтероцитов в гидролизе и всасывании пита-

тельных веществ. Всасывание веществ в кровь и лимфу осуществляется с помощью всех видов первичного и вторичного механизмов транспорта.

14.8.2. ВСАСЫВАНИЕ ВОДЫ, МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ И УГЛЕВОДОВ

А. Всасывание воды осуществляется согласно закону осмоса. Вода поступает в пищеварительный тракт в составе пищи и жидкостей (2—2,5 л), секретов пищеварительных желез (6—8 л), а выводится с калом всего 100— 150 мл воды. Весь остальной объем воды всасывается из пищеварительного тракта в кровь, небольшое количество — в лимфу. Всасывание воды начинается в желудке, но наиболее интенсивно оно происходит в тонкой и толстой кишке (за сутки около 9 л). Около 60 % воды всасывается в двенадцатиперстной кишке и около 20 % в подвздошной кишке. Слизистая оболочка верхних отделов тонкой кишки хорошо проницаема для растворенных веществ. Эффективный размер пор в этих отделах составляет около 0,8 им, тогда как в подвздошной и толстой кишке — соответственно 0,4 и 0,2 нм. Поэтому, если осмолярность химуса в двенадцатиперстной кишке отличается от осмолярности крови, то данный параметр выравнивается в течение нескольких минут.

Вода легко проходит через клеточные мембраны из полости кишечника в кровь и обратно в химус. Благодаря таким перемещениям воды содержимое кишечника изото-нично по отношению к плазме крови. При поступлении в двенадцатиперстную кишку гипотонического химуса, обусловленного приемом воды или жидкой пищи, вода поступает в кровь, пока содержимое кишечника не станет изоосмотичным плазме крови. Напротив, при поступлении из желудка в двенадцатиперстную кишку гипертонического химуса вода переходит из крови в просвет кишки, благодаря чему содержимое также становится изотоничным плазме крови. В процессе дальнейшего продвижения по кишечнику химус остается изоосмотичным плазме крови. Вода перемещается в кровь вслед за осмотически активными веществами (ионы, аминокислоты, глюкоза).

Б. Всасывание минеральных солей. Всасывание ионов натрия в кишечнике происходит очень эффективно: из 200—300 ммоль Na+, ежедневно поступающих в кишечник с пищей, и 200 ммоль, содержащихся в составе пищеварительных соков, с калом выделяется

388

лишь 3—7 ммоль. Основная часть ионов натрия всасывается в тонкой кишке. Концентрация ионов натрия в содержимом двенадцатиперстной и тощей кишки близка к их концентрации в плазме крови. Несмотря на это, происходит постоянное всасывание Na+ в тонкой кишке.

Перенос Na+ из полости кишечника в кровь может осуществляться как через кишечные эпителиоциты, так и по межклеточным каналам. Na+ поступает из просвета кишки 8 цитоплазму через апикальную мембрану энтероцитов согласно электрохимическому градиенту (электрический заряд цитоплазмы энтероцитов равен 40 мВ относительно наружной стороны апикальной мембраны). Перенос ионов натрия из энтероцитов в интерстиций и кровь осуществляется через базолатеральные мембраны энтероцитов с помощью локализованного там Na/K-насоса. Ионы Na+, K+ и СГ перемещаются также по межклеточным каналам согласно законам диффузии.

В верхнем отделе тонкой кишки СГ всасывается очень быстро, главным образом согласно электрохимическому градиенту. В связи с этим отрицательно заряженные ионы хлора движутся от отрицательного полюса к положительному и поступают в интерсти-циальную жидкость вслед за ионами натрия.

НСОз, содержащиеся в составе панкреатического сока и желчи, абсорбируются непрямым путем. При всасывании Na+ в просвет кишки секретируется Н+ в обмен на Ма+. Ионы водорода с НСО^ образуют Н2СО3, которая под действием карбоангидразы превращается в Н2О и СО2. Вода остается в кишечнике как часть химуса, а двуокись углерода абсорбируется в кровь и выводится через легкие.

Всасывание ионов кальция и других двухвалентных катионов в тонкой кишке происходит медленно. .Са2+ всасывается в 50 раз медленнее, чем Na+, но быстрее, чем другие двухвалентные ионы: магния, цинка, меди и железа. Поступающие с пищей соли кальция диссоциируют и растворяются в кислом содержимом желудка. Всасыванию подвергается лишь половина ионов кальция, преимущественно в верхнем отделе тонкого кишечника. При низких концентрациях Са2+ всасывается путем первичного транспорта. В переносе Са2+ через апикальную мембрану энтеро-цита участвует специфический Са2+-связы-вающий белок щеточной каймы, а транспорт через базолатеральные мембраны осуществляется с помощью локализованного там кальциевого насоса. При высокой концент-

рации Са2+ в химусе он транспортируется путем диффузии. В регуляции всасывания в кишечнике ионов кальция важную роль играют паратгормон и витамин D. Стимулируют всасывание Са2+ желчные кислоты.

Всасывание ионов магния, цинка и железа происходит в тех же отделах кишечника, что и Са2+, а Си2+, — преимущественно в желудке. Транспорт Mg2+, Zn2+ и Cu2+ происходит путем диффузии. Всасывание Fe2+ осуществляется первично- и вторично-активно с участием переносчиков. При поступлении Fe2+ в энтероцит они соединяются с апофер-ритином, в результате чего образуется ферри-тин, в форме которого железо депонирует в организме.

В. Всасывание углеводов. Полисахариды и дисахариды практически не всасываются в желудочно-кишечном тракте. Всасывание моносахаридов происходит в основном в тонкой кишке. С наибольшей скоростью всасывается глюкоза, а в период питания молоком матери — галактоза.

Поступление моносахаридов из полости тонкой кишки в кровь может осуществляться различными путями, однако при всасывании глюкозы и галактозы основную роль играет натрийзависимый механизм. В отсутствие Na+ глюкоза переносится через апикальную мембрану в 100 раз медленнее, а при отсутствии градиента концентрации ее транспорт, естественно, полностью прекращается. Глюкоза, галактоза, фруктоза, пентоза могут всасываться путем простой и облегченной диффузии в случае их высокой концентрации в просвете кишечника, какая обычно возникает при употреблении богатой углеводами пищи. Быстрее других моносахаридов всасывается глюкоза.

14.8.3. ВСАСЫВАНИЕ ПРОДУКТОВ ГИДРОЛИЗА БЕЛКОВ И ЖИРОВ

Продукты гидролитического расщепления белков — свободные аминокислоты, ди- и три-пептиды всасываются главным образом в тонкой кишке. Основная масса аминокислот всасывается в двенадцатиперстной и тощей кишке (до 80—90 %). Только 10 % аминокислот достигает толстой кишки, где они расщепляются под действием бактерий.

Основным механизмом всасывания аминокислот в тонкой кишке является вторично-активный — натрийзависимый транспорт. Вместе с тем возможна и диффузия аминокислот согласно электрохимическому градиенту. Наличием двух механизмов транспорта

389

аминокислот объясняется тот факт, что D-аминокислоты всасываются в тонкой кишке быстрее, чем L-изомеры, поступающие в клетку путем диффузии. Между всасыванием различных аминокислот существуют сложные взаимоотношения, в результате которых транспорт одних аминокислот ускоряется, а других замедляется.

Интактные белковые молекулы в очень небольших количествах могут всасываться в тонком кишечнике путем пиноцитоза (эндо-цитоза). Эндоцитоз, по-видимому, не имеет существенного значения для усвоения белков, но может играть важную роль в переносе иммуноглобулинов, витаминов, ферментов из полости кишки в кровь. У новорожденных с помощью пиноцитоза происходит всасывание белков грудного молока. Таким путем в организм новорожденного с молоком матери поступают антитела, обеспечивающие невосприимчивость к инфекциям.

Всасывание продуктов расщепления жиров. Усвояемость жиров очень высока. В кровь всасывается свыше 95 % триглицеридов и 20—50 % холестерина. У человека при обычной диете с калом выделяется до 5—7 г жира в сутки. Основная масса продуктов гидролиза жиров всасывается в двенадцатиперстной и тощей кишке.

Образующиеся в результате взаимодействия моноглицеридов, жирных кислот при участии солей желчных кислот, фосфолипи-дов и холестерина смешанные мицеллы поступают на мембраны энтероцитов. Мицеллы в клетки не проникают, но их липидные компоненты растворяются в плазматической мембране и, согласно концентрационному градиенту, поступают в цитоплазму энтероцитов. Желчные кислоты мицелл, остающиеся в полости кишечника, транспортируются в подвздошную кишку, где подвергаются всасыванию по механизму первичного транспорта.

В кишечных эпителиоцитах происходит ресинтез триглицеридов из моноглицеридов и жирных кислот на микросомах эндоплазма-тического ретикулума. Из новообразованных триглицеридов, холестерина, фосфолипидов и гликопротеинов образуются хиломикроны — мельчайшие жировые частицы, заключенные в тончайшую белковую оболочку. Диаметр хиломикронов составляет 60—75 нм. Хиломикроны накапливаются в секреторных везикулах, которые сливаются с латеральной мембраной энтероцита, и через образующееся при этом отверстие выходят в межклеточное пространство, откуда по центральному лимфатическому и грудному протокам поступают в кровь. Основное количество жира

всасывается в лимфу. Поэтому через 3—4 ч после приема пищи лимфатические сосуды наполнены большим количеством лимфы, напоминающей молоко (млечный сок).

Жирные кислоты с короткими и средними цепями довольно хорошо растворимы в воде и могут диффундировать к поверхности энтероцитов, не образуя мицелл. Они проникают через клетки кишечного эпителия непосредственно в портальную кровь, минуя лимфатические сосуды.

Всасывание жирорастворимых витаминов (A, D, Е, К) тесно связано с транспортом жиров в кишечнике. При нарушении всасывания жиров угнетаются всасывание и усвоение этих витаминов.

14.9. ПИЩЕВАРЕНИЕ В ТОЛСТОЙ КИШКЕ

В толстой кишке завершаются процессы гидролитического расщепления пищевых веществ под действием ферментов тонкой кишки, бактерий и сока толстой кишки, происходят интенсивное всасывание воды, сгущение химуса и образование каловых масс, в составе которых непереваренные остатки пиши и экскреты продвигаются по направлению к прямой кишке и удаляются из организма в окружающую среду.

Поступление химуса из тонкой в толстую кишку определяет деятельность илеоцекаль-ного сфинктера.

14.9.1. ПЕРЕХОД КИШЕЧНОГО ХИМУСА В ТОЛСТУЮ КИШКУ

Из подвздошной кишки порции химуса переходят через илеоцекальный сфинктер (бауги-ниеву заслонку) в слепую кишку. Сфинктер выполняет функцию клапана — пропускает содержимое кишечника только в одном направлении. Илеоцекальный сфинктер у человека представляет собой небольшое утолщение мышц в терминальном участке подвздошной кишки. Расслаблению сфинктера и открытию илеонекального соединения содействуют сокращения продольных мышц тонкой и толстой кишки.

Вне пищеварения илеоцекальный сфинктер закрыт. Его мышцы находятся в состоянии тонического напряжения, а внутри полостное давление достигает 20 мм рт.ст. Наряду с этим мышцы илеоцекального сфинктера способны ритмически сокращаться в соответствии с частотой основного электрического ритма подвздошной кишки (6—8 циклов/мин).

390

У голодного человека сфинктер может оставаться закрытым в течение нескольких часов, на протяжении которых химус не переходит в слепую кишку. Спустя 1—4 мин после приема пищи возникают ритмические сокращения илеоцекального сфинктера. При каждом расслаблении его циркулярных мышц происходит расширение купола папиллы, и небольшое количество содержимого струйками переходит в слепую кишку. За каждые 0,5—1 мин эвакуируется около 15 мл содержимого. Раскрытие сфинктера происходит реф-лекторно: распространяющаяся перистальтическая волна по подвздошной кишке повышает в ней давление и расслабляет илеоцекаль-ный сфинктер. Сфинктер остается открытым до тех пор, пока содержимое конечного сегмента подвздошной кишки не перейдет в слепую кишку. Иногда перистальтическая волна не доходит до илеоцекального сфинктера, который при этом не раскрывается.

Терминальная часть подвздошной кишки по строению и функции сходна с пилоричес-ким отделом желудка. В конечном сегменте подвздошной кишки, как и в пилорическом отделе, происходят фильтрация и выдавливание содержимого в дистально расположенный отдел. Илеоцекальный сфинктер работает согласованно с пилорическим сфинктером: их расслабление происходит одновременно. Этот феномен был назван бисфинк-терным рефлексом. Повышение давления в толстой кишке увеличивает тонус илеоцекального сфинктера и тормозит поступление содержимого тонкой кишки в слепую кишку. За сутки у здорового человека из тонкой в толстую кишку переходит 0,5—4 л химуса.

14.9.2. СЕКРЕТОРНАЯ ФУНКЦИЯ

ТОЛСТОЙ КИШКИ

В составе кишечного химуса, поступающего в толстый кишечник, содержится мало непереваренных пищевых веществ, поскольку основная их масса расщепляется в тонкой кишке. В связи с этим лишь небольшая часть веществ, в том числе растительная клетчатка, подвергается гидролизу в толстой кишке. Гидролиз осуществляется ферментами химуса, поступившего из тонкой кишки, микроорганизмов и сока толстой кишки.

Вне пищеварения отмечается периодическое отделение небольшого количества сока толстой кишки. Местное механическое раздражение слизистой оболочки увеличивает секрецию в 8—10 раз. Сок толстой кишки состоит из плотной и жидкой частей. Послед-

няя представляет собой прозрачную жидкость щелочной реакции (рН 8,5—9,0), а плотная часть — слизистые комочки, содержащие отторгнутые кишечные эпителиоци-ты, лимфоидные элементы и слизь, продуцируемую бокаловидными клетками. Основное количество ферментов содержится в плотной части сока. Ферментовыделительный процесс в толстой кишке, так же как в тонкой, заключается в образовании и накоплении ферментов в кишечных эпителиоцитах с последующим отторжением, распадом клеток и переходом ферментов в жидкую часть сока. Ферментативная активность сока толстой кишки значительно ниже, чем в тонкой кишке, хотя спектры ферментов близки. В соке толстой кишки нет энтерокиназы и сахаразы, а содержание щелочной фосфатазы в 15— 20 раз ниже, чем в соке тонкой кишки. В небольших количествах определяются катепси-ны, пептидазы, липаза, амилаза и нуклеаза. С участием этих ферментов в проксимальной части толстой кишки осуществляется гидролиз пищевых веществ. Низкая интенсивность ферментовыделительных процессов в толстой кишке биологически целесообразна, поскольку химус, поступающий в этот отдел пищеварительного тракта, беден непереваренными продуктами.

Сокоотделение в толстой кишке мало зависит от влияний, исходящих из других отделов пищеварительного тракта. Регуляция сокоотделения в толстой кишке осуществляется преимущественно местными механизмами.

По мере продвижения по толстой кишке химус приобретает все более плотную консистенцию за счет деятельности бактерий и всасывания воды, в результате чего образуются каловые массы. За сутки у человека всасывается около 1 — 1,5 л воды, а при постепенном поступлении жидкости реабсорбция воды в толстой кишке может возрастать до 5 л. За сутки образуется и выводится 150— 250 г сформированного кала. При употреблении растительной пищи, содержащей грубо-волокнистые компоненты (целлюлозу, геми-целлюлозу, пектин и лигнин), его выделяется значительно больше, чем после приема смешанной или мясной пищи.

14.9.3. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта является необходимым условием жизнедеятельности макроорганизма. Пище-

391

верительный тракт неравномерно заселен микроорганизмами. У взрослого здорового человека желудок является практически стерильным, что объясняется губительным воздействием на бактерии соляной кислоты. Мало содержание микроорганизмов в верхних отделах тонкой кишки. Моторика пищеварительного тракта, обеспечивая транспорт микроорганизмов в составе химуса в дисталь-ном направлении, тем самым поддерживает проксимодистальный градиент заселенности кишечника бактериями, а деятельность илео-цекального сфинктера предотвращает поступление микроорганизмов из толстой в тонкую кишку. Состав, количество и свойства микроорганизмов в пищеварительном тракте зависят от эндогенных и экзогенных факторов. К эндогенным факторам относят влияния слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, его секреторной и моторной деятельности, самих микроорганизмов, к экзогенным — характер питания, воздействия внешней среды, прием антибактериальных препаратов. Экзогенные факторы могут оказывать как прямые, так и опосредованные влияния на кишечную микрофлору, изменяя моторную и секреторную деятельность пищеварительного тракта.

Численность микробов существенно возрастает в дистальных частях тонкой кишки, достигая в подвздошной кишке 106/мл. Основным местом обитания микроорганизмов является толстая кишка, где их содержание составляет 10"--1012/мл. Максимальное число бактерий находится в фекалиях (до 1013 на 1 г), где на их долю приходится до 30—50 % сухого вещества. Таким образом, у взрослого здорового человека существует возрастающий проксимодистальный градиент заселенности желудочно-кишечного тракта микроорганизмами. У новорожденного содержимое толстой кишки стерильно. В течение нескольких месяцев жизни этот отдел пищеварительного тракта заселяется микрофлорой.

Видовой состав и соотношение отдельных групп микробов значительно различаются у разных видов животных и человека. Преобладающими микробами в толстой кишке взрослого человека являются бесспоровые обли-гатно анаэробные палочки Bifidum bacterium и Bacteroides, которые составляют около 90 % всей микрофлоры. Остальные 10 % — это молочнокислые бактерии, кишечная палочка, стрептококки и спороносные анаэробы.

Нормальная микрофлора — эубиоз — выполняет ряд важнейших для макроорганизма функций.

-

Исключительно важным является ее учас тие в формировании иммунобиологической реактивности организма. Эубиоз предо храняет макроорганизм от внедрения и размножения в нем патогенных микробов. Облигатная микрофлора обладает выра женной антагонистической активностью по отношению к патогенным бактериям. Нарушение нормальной микрофлоры при заболеваниях (дизентерия, брюшной тиф, колиты) или в результате длительного вве дения в организм антибактериальных пре паратов (антибиотиков) вызывает подав ление антагонистической функции и при водит к бурному размножению в кишеч нике дрожжей, стафилококка, протея и других микроорганизмов. Облигатная ки шечная микрофлора действует как посто янный стимул, обусловливающий выра ботку естественного иммунитета. Живот ные, выращенные в стерильных условиях, более восприимчивы к инфекции.

-

Кишечная микрофлора синтезирует вита мины К и группы В (Bh B6, В!2), которые всасываются в толстой кишке и частично усваиваются организмом.

-

Микрофлора толстой кишки продуцирует биологически активные вещества, оказы вающие влияние на тонус кишечной стен ки и всасывание воды и аминокислот. У крыс, выращенных в стерильных усло виях, чрезвычайно увеличена в объеме слепая кишка, резко снижено всасывание воды и аминокислот, что может быть при чиной их гибели.

-

Ферменты бактерий толстой кишки рас щепляют не переваренные амилазами в тон кой кишке растительные волокна — цел люлозу, гемицеллюлозу, пектины и лигни- ны. В частности, у человека в толстой кишке бактериями расщепляется до 40 % це лл юлозы, а образующиеся продукты гидролиза всасываются и используются организмом.

-

Микроорганизмы расщепляют (разлагают) содержащиеся в толстой кишке в незначи тельном количестве пищевые вещества, сбраживают углеводы до кислых продук тов (молочной и уксусной кислот), а также алкоголя. Конечными продуктами гнилостного бактериального разложения белков являются токсичные вещества (индол, скатол, фенол, крезол), которые обезвреживаются печенью, и биологичес ки активные вещества — амины (гиста- мин, тирамин), а также водород, сернис тый газ и метан. При сбалансированном рационе питания процессы брожения и

392

гниения уравновешиваются. В результате брожения в кишечнике создается кислая среда, препятствующая гниению. Нарушение равновесия между этими процессами может приводить к нарушениям пищеварения.

-

Микроорганизмы толстой кишки прини мают участие в обмене белков, фосфоли- пидов, желчных и жирных кислот, били рубина, холестерина.

-

Пищеварительные соки, выполнив свою роль, частично разрушаются и реабсорби- руются в тонкой кишке, а частично посту пают с химусом в толстую кишку, где под вергаются действию микрофлоры. Здесь микроорганизмы инактивируют ферменты пищеварительных секретов. Процессам расщепления подвергаются также парные желчные кислоты (гликохолиевая и тауро- холиевая), о чем свидетельствует наличие свободных желчных кислот в кале.

14.9.4. МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Моторика толстой кишки обеспечивает резе-рвуарную, всасывательную и эвакуаторную функции: накопление кишечного содержимого, всасывание из него воды, формирование каловых масс и их удаление из кишечника.

А. Длительность переработки химуса в толстой кишке. Весь процесс пищеварения у взрослого здорового человека длится около 1—3 сут, из которых наибольшая часть времени приходится на передвижение остатков пищи по толстой кишке. В рентгенологических исследованиях установлено, что контрастная масса (сернокислый барий) начинает поступать в толстую кишку через 3—3,5 ч после ее приема. Заполнение толстой кишки продолжается около 24 ч, а ее полное опорожнение происходит через 48—72 ч. Большая продолжительность эвакуации содержи-.мого из толстой кишки свидетельствует о не-пропульсивном характере его моторной деятельности.

Б. Виды движений толстой кишки. Малые маятникообразные сокращения наблюдаются преимущественно в проксимальных отделах толстой кишки. Эти движения очень медленные. Их можно обнаружить только с помощью замедленной рентгенокинематографии. Малые маятникообразные сокращения не продвигают кишечное содержимое, но способствуют его перемешиванию, что создает благоприятные условия для всасывания воды и сгу-

щения химуса. Эту же функцию выполняют большие маятникообразные сокращения, которые представляют собой ритмические перемещения кишки, возникающие в области поперечной ободочной и сигмовидной кишки.

Изредка в толстой кишке возникают отдельные перистальтические волны, при которых сокращению циркулярных мышц предшествует расслабление. Перистальтические сокращения малоэффективны в отношении продвижения кишечного химуса.

Антиперистальтические сокращения приводят к созданию дистально-проксимального градиента давления, который обусловливает ретроградное перемещение кишечного содержимого. Во время антиперистальтических движений содержимое приходит в тесное соприкосновение со слизистой оболочкой, интенсивно перемешивается, что способствует усилению всасывания воды и сгущению содержимого.

При скоплении достаточного количества плотного содержимого в поперечной ободочной кишке возникают сильные пропульсивные сокращения, называемые масс-сокращения-ми, которые обеспечивают быстрое продвижение содержимого сразу на большое расстояние — из поперечной кишки в сигмовидную и прямую кишку. Масс-сокращения возникают 3—4 раза в сутки. Этот вид движений толстой кишки отмечается после еды (в результата желудочно-ободочного рефлекса). Поэтому желание опорожнить кишечник нередко возникает после приема пищи.

Накопившаяся в дистальном конце толстой кишки обезвоженная часть содержимого отделяется сегментацией от химуса, находящегося в расположенном выше участке кишки.

В основе всех видов движений толстой кишки лежит свойство гладкомышечных клеток к автоматии. В моторной деятельности толстой кишки доминируют сокращения фазного типа, частота которых колеблется в соответствии с основным электрическим ритмом в диапазоне от 1 до 6 циклов/мин, а обусловленное ими повышение внутри полостного давления достигает 10—50 см вод.ст. Сокращения этого типа обычно возникают одновременно или независимо друг от друга в разных участках толстой кишки. Другим типом сокращений толстой кишки являются тонические волны продолжительностью от 15 с до 5 мин, на которые накладываются фазные сокращения. В проксимальных отделах толстой кишки тонические сокращения выражены в большей степени, чем в дисталь-ных отделах.

393

Характерной особенностью деятельности гладкомышечных клеток внутреннего сфинктера прямой кишки является их способность к авторитмической генерации медленных электрических волн и фазных сокращений с частотой 17 циклов/мин, значительно превышающей автоматию не только мышц остальных отделов толстой кишки, но и большей части тонкого кишечника.

В. В регуляции моторной функции толстой кишки важная роль принадлежит интраорган-ной нервной системе, деятельность которой направлена на торможение миогенной ритмики. Нисходящие тормозные влияния нейронов интраорганной нервной системы на гладкие мышцы толстой кишки реализуются через тормозные медиаторы — ВИП, АТФ.

Экстраорганная иннервация толстой кишки обеспечивается парасимпатическими и симпатическими нервами. Блуждающий нерв иннервирует правую половину толстой кишки, а тазовый — левую половину. Слепая, восходящая и правая часть поперечной кишки иннервируются симпатическими волокнами из верхнего брыжеечного сплетения, а левая часть ободочной, нисходящая, сигмовидная и прямая кишка — волокнами из нижнего брыжеечного сплетения. Раздражение блуждающего нерва повышает амплитуду и частоту сокращений толстой кишки, а раздражение симпатических нервов — понижает.

Существенную роль в регуляции моторики толстой кишки играют рефлекторные связи с другими отделами пищеварительного тракта. Моторная деятельность толстой кишки стимулируется во время приема пищи, при ее прохождении по пищеводу, желудку и двенадцатиперстной кишке. Эти влияния реализуются условно- и безусловнорефлекторным путями. Местные рефлексы, возникающие при раздражении механорецепторов самой толстой кишки, также приводят к усилению ее моторной активности. Раздражение механорецепторов прямой кишки вызывает рефлекторное торможение моторики вышележащих отделов толстой и тонкой кишки.

Гуморальные факторы также принимают участие в регуляции моторной функции толстой кишки, причем некоторые гормоны действуют на моторику толстой кишки иначе, чем на моторику тонкой кишки. Так, серотонин стимулирует моторную деятельность тонкой кишки и тормозит моторику толстой кишки. Тормозят ее также адреналин, глюкагон и секретин, а кортизон, га-стрин и ХЦК оказывают стимулирующие влияния.

14.9.5. ДЕФЕКАЦИЯ

Дефекация — строго координированный рефлекторный акт (отчасти произвольный), обеспечивающий опорожнение толстой кишки от каловых масс в результате согласованной моторной активности мышц прямой кишки и ее сфинктеров.

Раздражителем, вызывающим дефекацию, служит заполнение прямой кишки каловыми массами. Однако их выведению наружу препятствует деятельность внутреннего и наружного сфинктеров прямой кишки.

В промежутках между актами дефекации оба сфинктера находятся в состоянии тонического сокращения, закрывая выход из прямой кишки. Внутренний анальный сфинктер, образованный гладкими мышцами циркулярного мышечного слоя, получает симпатическую иннервацию из поясничного отдела спинного мозга (L,—LIV) в составе подчрев-ных нервов. Симпатические нервные влияния повышают тонус внутреннего сфинктера и тормозят моторику прямой кишки, что создает благоприятные условия для заполнения ее полости каловыми массами. Наружный сфинктер прямой кишки состоит из исчерченных мышечных волокон, иннервируемых соматическими мотонейронами крестцового отдела спинного мозга (Sn—SIV), аксоны которых проходят в составе срамных и тазовых нервов. Тоническое сокращение наружного сфинктера поддерживается рефлекторно за счет афферентной импульсации, поступающей в крестцовый отдел спинного мозга по тазовым и половым нервам от проприорецеп-торов сфинктера и экстерорецепторов кожи в области анального отверстия.

Спинальный центр дефекации расположен в пояснично-крестцовом отделе спинного мозга, в составе которого содержатся симпатические, парасимпатические и соматические нейроны. Важную роль в регуляции согласованной моторной активности гладких мышц прямой кишки и ее внутреннего сфинктера играет также деятельность энте-ральной нервной системы.

Когда в результате перистальтических сокращений нисходящей толстой кишки каловые массы поступают в прямую кишку, стенки ее растягиваются, что приводит к расслаблению внутреннего анального сфинктера и повышению тонуса наружного сфинктера, причем релаксация внутреннего сфинктера прямой кишки обусловлена главным образом местным рефлексом, замыкающимся в энте-ральной нервной системе, повышение тонуса наружного анального сфинктера также про-

394

исходит рефлекторно и реализуется с помощью нейронов спинного мозга.

Афферентные сигналы из спинного мозга проводятся сначала в продолговатый мозг, а потом достигают гипоталамуса, где вызывают активацию инициативного мотивациогенно-го центра, ответственного за формирование побуждения (стремление) к опорожнению толстой кишки. Мотивационное возбуждение из гипоталамуса распространяется сначала на лимбические структуры мозга, а затем на кору большого мозга. Возбуждение эмоцио-генных лимбических структур определяет возникновение отрицательных эмоций, а возбуждение коры большого мозга — их осознание человеком как комплекса ощущений, известных под названием позыва к дефекации.

Выраженность позыва к дефекации зависит от степени растяжения механорецепторов прямой кишки. Человек ощущает позыв к дефекации при повышении давления в прямой кишке, достигающего 3—4 мм рт.ст. Давление в 1,5—2 мм рт.ст. воспринимается как чувство наполнения прямой кишки.

При невозможности немедленного осуществления дефекации в соответствующих условиях человек может использовать выработанную в течение индивидуальной жизни способность произвольной задержки этого рефлекторного акта. Волевые влияния, за-держиваюшие опорожнение прямой кишки, обеспечиваются деятельностью коры большого мозга (по-видимому, передней центральной извилиной), которая оказывает нисходящее возбуждающее влияние на импульсную активность соматических нейронов сакральных сегментов спинального центра дефекации, что приводит к повышению тонуса наружного анального сфинктера. Одновременно корковые нисходящие влияния тормозят разрядную деятельность парасимпатических нейронов сакрального отдела спинного мозга, что обусловливает понижение частоты эфферентной импульсации тазовых нервов и угнетение моторики толстой кишки. Через несколько десятков секунд тонус внутреннего анального сфинктера вновь повышается и наступает адаптация растянутой калом прямой кишки к увеличенному объему. Напряжение стенок прямой кишки снижается, и позыв к дефекации на некоторое время исчезает. Однако частое сдерживание позывов к дефекации может приводить к запору.

При значительном увеличении объема содержимого в прямой кишке (до 2 л) произвольное удержание кала становится невозможным. Устранение волевых нисходящих

корковых влияний на спинальный центр дефекации приводит к совершению непроизвольного акта дефекации. Возникающие при сильном растяжении стенок прямой кишки афферентные импульсы передаются от механорецепторов по тазовым и срамным нервам в спинальный центр дефекации (SH—S1V), откуда по парасимпатическим волокнам этих же нервов поступают эфферентные импульсы, вызывающие расслабление внутреннего анального сфинктера и усиление моторики прямой кишки. Кроме того, афферентные импульсы оказывают тормозящее действие на соматические нейроны сакрального отдела спинного мозга, что приводит к уменьшению частоты их разрядной деятельности и расслаблению наружного сфинктера. Таким образом, рефлекторное повышение частоты импульсной активности парасимпатических нейронов и торможение тонической активности соматических нейронов крестцовых сегментов спинального центра дефекации определяют необходимые условия для непроизвольного опорожнения прямой кишки от каловых масс.

Обычно акт дефекации начинается с произвольного компонента. При возникновении позыва к дефекации посредством коры большого мозга оказываются произвольные нисходящие облегчающие влияния на парасимпатические нейроны и тормозящие — на соматические нейроны сакрального отдела спинального центра дефекации, что приводит к сокращению гладких мышц дистальнои части толстой кишки и расслаблению обоих сфинктеров. Повышение тонуса парасимпатических нейронов и торможение соматических нейронов сакральных сегментов спинального центра дефекации поддерживаются рефлекторно за счет афферентных сигналов от механорецепторов прямой кишки.

Произвольная часть акта дефекации включает не только расслабление наружного анального сфинктера, но и сокращение диафрагмы и брюшных мышц, что обусловливает существенное повышение внутрибрюшно-го давления (до 16 мм рт.ст.). Тазовое дно при этом опускается и каловые массы, находящиеся в сигмовидной и прямой кишке, удаляются наружу. После опорожнения толстой кишки происходит повышение тонуса симпатических нейронов спинального центра дефекации, что создает условия для последующего накопления каловых масс в дистальнои части толстой кишки.

Рефлекс дефекации полностью исчезает после разрушения крестцовых сегментов спинного мозга. Повреждение спинного

395

мозга выше этих сегментов сопровождается сохранением спинальных рефлексов дефекации, однако при этом утрачивается способность к совершению произвольного акта дефекации.

Во время акта дефекации возникают рефлекторные изменения сердечно-сосудистых функций. Максимальное артериальное давление возрастает на 60 мм рт.ст., минимальное — на 20 мм рт.ст., а пульс учащается на 20 уд/мин. Влияние акта дефекации на деятельность сердца и сосудов должно учитываться людьми пожилого возраста.

У подавляющего большинства здоровых людей акт дефекации происходит 1 раз в сутки.