- •1.Критерии аналитической надежности лабораторных исследований

- •6.Устройство, основные характеристики и правила настройки микроскопа. Основные микроскопические технологии.

- •7.Приготовление цитологического мазка, правила фиксации и окраски. Теория цитологических окрасок.

- •9.Основные этапы созревания гранулоцитов и моноцитов, опишите морфологические и цитохимические признаки клеток миелопоэза. Клиническое значение цитологического исследования клеток миелопоэза.

- •20.2.5.1. Фрагмент общей схемы

- •20.2.5.2. Антигеннезависимая дифференцировка

- •20.2.5.3. Антигензависимая дифференцировка

- •II. Проплазмоцит и плазмоцит

- •III. Активированные т-лимфоциты

- •14.Хронические миелопролиферативные заболевания. Патогенез, диагностика. Современные возможности лечения.

- •16.Острый миелолейкоз. Методы цитохимического анализа миелобластов.

- •18.Современные методы клинического исследования крови. Сравнительная характеристика и клиническое значение микроскопии мазка и исследования крови в гематологическом анализаторе.

- •20.Цитологические характеристики и клиническое значение исследования бластов в крови и препарате костного мозга.

- •25.Анемия хронических заболеваний. Этиология, патогенез, диагностика.

- •31.Стадии созревания мегакариоцитов, морфологические и иммунофенотипические характеристики. Структура и функция рецепторов тромбоцитов, роль арахидоновой кислоты, простациклин, тромбоксан.

- •33.Клиническое исследование мочи. Возможности визуальной колориметрии мочи в сравнении со стандартным клиническим исследованием.

- •3. Анализ мочи по Нечипоренко Процедура анализа :

- •4.1. Активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время (аптв)

- •4.2. Протромбиновое время

- •4.3. Тромбиновое время

- •51 . Ионометрия. Ионоселективные электроды. Кислотность среды и ее измерение. Индикаторы.

- •53.Нарушения обмена калия. Причины, методы диагностики. Гипокалиемия.

- •Диагностика

- •63.Диагностика сахарного диабета. Значение определения гликозилированного гемоглобина.

- •Лабораторные исследования : 1.Исследование уровня глюкозы в крови натощак Нормальным считается уровень глюкозы в пределах 3,5-5,5 ммоль/л.

- •6.Исследование гликированного гемоглобина

- •7.Исследование уровня фруктозамина в крови

- •8.Исследование липидов в крови

- •9.Исследование креатинина и мочевины

- •10 .Определение белка в моче

- •11.Исследование на кетоновые тела

- •Изменения фракции α2-глобулинов.

- •Изменения фракции β-глобулинов.

- •Изменения фракции γ-глобулинов.

- •Метод – колориметрический электрофорез Показания к назначению анализа - белковые фракции:

- •Лабораторная диагностика

- •2.Функциональная геномика

- •3.Сравнительная геномика

- •1.Обнаружение биомаркеров биологических процессов

- •2.Применения в медицине

- •3.Уточнение аннотации генома

- •4.Сравнительная протеомика

- •Основные методы Масс-спектрометрия

31.Стадии созревания мегакариоцитов, морфологические и иммунофенотипические характеристики. Структура и функция рецепторов тромбоцитов, роль арахидоновой кислоты, простациклин, тромбоксан.

Мегакариоциты являются самыми крупными костномозговыми клетками, имеют диаметр около 50—120 мкм. Ядро мегакариоцита имеет причудливую форму, полиплоидное, хроматин ядра плотный. Объем цитоплазмы значительно превышает величину ядра (ядерно-цитоплазматическое соотношение может быть 1:12 и даже больше), в ней хорошо определяется азурофильная зернистость. Описаны следующие стадии созревания мегакариоцитов: • стадия I — базофильный мегакариоцит с дольчатым ядром, напоминающим голову лошади; цитоплазма базофильная; вокруг центросом расположены азурофильные гранулы; величина клетки 20-25 мкм; • стадия II — зернистый мегакариоцит с многодольчатым ядром, ацидофильной цитоплазмой, многочисленными азурофильными гранулами; величина клетки 25—50 мкм; • стадия III — зрелый мегакариоцит с пикнотичным ядром; содержит группы азурофильных гранул (по 10—12 гранул); величина клетки > 50 мкм. Процесс образования тромбоцитов из мегакариоцитов стимулируется тромбопоэтином . По мере созревания мегакариоцита завершается эндомитоз, и в цитоплазме его появляются гранулы (α-гранулы, плотные и лизосомные гранулы), цитоплазма разделяется демаркационными перегородками на полоски, напоминающие четки из отдельных тромбоцитов. Из «тромбоцитарных четок» образуются выпячивания цитоплазмы мегакариоцитов (псевдоподии), которые проходят через миграционные поры эндотелия костномозговых синусов в циркуляцию, где распадаются на тромбоциты. Мегакариоцитопоэз — это процесс созревания клеток — мегакариоцитов. От их цитоплазмы отделяются небольшие фрагменты — кровяные пластинки (тромбоциты). Последовательные стадии дифференцировки мегакариоцитов включают в себя:

1 .Мегакариобласт —>¦ 2.Промегакариоцит —> З. Мегакариоцит —> 4.Тромбопластинки.

Рецепторы тромбоцитов представляют собой гликопротеины мембраны, большинство из которых относится к семейству так называемых интегринов. Интегрины представляют собой гетеродимерные молекулы, состоящие из семейства а- и b-субъединиц, комбинации которых и являются специфическими рецепторами для различных лиганд. Интегрины находят на поверхностях практически всех клеток, и они участвуют во многих физиологических реакциях. Известно несколько интегринов, участвующих в адгезии тромбоцитов: гли-копротеинIa/IIA (a2b2) — основной рецептор для коллагена; гликопроте-ин Ic/IIа (а5b1) — для фибронектина; а6b1— для ламинина;Avb3— для вит-ронектина. Последний рецептор способен узнавать и другие лиганды: фибриноген, фактор Виллебранда, связывающиеся и с рецепторомIIb/IIIа. Известно несколько рецепторов, являющихся по структуре не-интегринами и участвующих в адгезии тромбоцитов: гликопротеинIV — рецептор для коллагена и тромбо-спондина, а также гликопротеинlb — связывающий фактор Виллебранда.

Таким образом, за процесс адгезии тромбоцитов ответственны несколько рецепторов мембраны тромбоцитов, среди которых есть представители семейства интегринов и неинтегринов. Однако основным рецептором, узнающим наибольшее количество лиганд, а именно фибриноген, фибронектин, фактор Вилленбранда и витронектин, и участвующим в процессе агрегации, является гликопротеин IIb/IIIа (aIIb2bз) поверхностной мембраны тромбоцитов.

Рецептор тромбоцитов IIb/IIIа — типичный представитель семейства интегринов. Его а-субъединица или гликопротеин IIb состоит из тяжелой и легкой цепей . Легкая цепь имеет короткий цитоплазматический хвост, трансмембранную часть и короткий внеклеточный домен. Тяжелая же цепь расположена снаружи клетки.b-Субъединица или гликопротеинIIIа состоит из единственного полипептида с коротким цитоплазматичес-ким хвостом, трансмембранной частью и большим внеклеточным доменом. Субъединицы нековалентно связаны друг с другом, для сохранения гетеродимерной структуры необходим кальций.

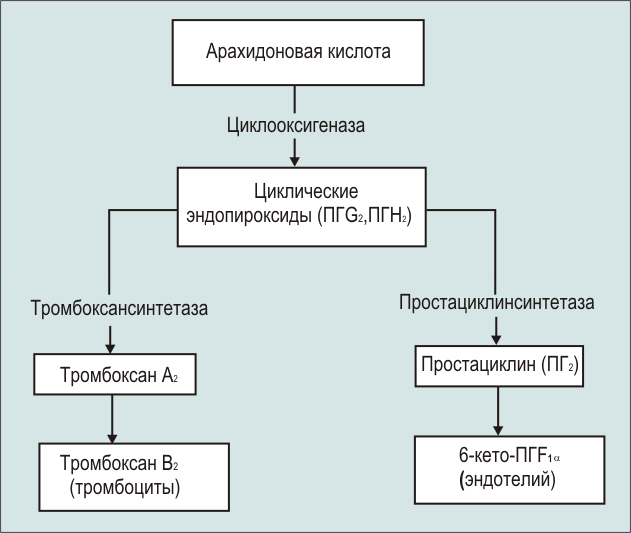

В

регуляции тромбоцитарного гемостаза

важную роль играют производные

арахидоновой кислоты, освобождаемой

из мембранных фосфолипидов тромбоцитов

и сосудистой стенки вследствии активации

фосфолипаз. Под влиянием циклооксигеназы

образуются простагландины, из них в

тромбоцитах под влиянием тромбоксан-синтетазы

образуется чрезвычайно мощный агрегирующий

агент – тромбоксан-А2.

Продолжительность жизни тромбоксана,

простациклина и других простагландинов

несколько минут, но их значение в

регуляции и патологии гемостаза весьма

велико. Этот механизм является триггерным

в реализации адгезивно-агрегационной

функции тромбоцитов. Для осуществления

этой функции кровяных пластинок необходим

ряд плазменных кофакторов агрегации –

ионы кальция и магния, фибриноген,

альбумин и два белковых кофактора,

обозначаемых как агрексоны A и B,

фосфолипидный кофактор и др.

В

регуляции тромбоцитарного гемостаза

важную роль играют производные

арахидоновой кислоты, освобождаемой

из мембранных фосфолипидов тромбоцитов

и сосудистой стенки вследствии активации

фосфолипаз. Под влиянием циклооксигеназы

образуются простагландины, из них в

тромбоцитах под влиянием тромбоксан-синтетазы

образуется чрезвычайно мощный агрегирующий

агент – тромбоксан-А2.

Продолжительность жизни тромбоксана,

простациклина и других простагландинов

несколько минут, но их значение в

регуляции и патологии гемостаза весьма

велико. Этот механизм является триггерным

в реализации адгезивно-агрегационной

функции тромбоцитов. Для осуществления

этой функции кровяных пластинок необходим

ряд плазменных кофакторов агрегации –

ионы кальция и магния, фибриноген,

альбумин и два белковых кофактора,

обозначаемых как агрексоны A и B,

фосфолипидный кофактор и др.

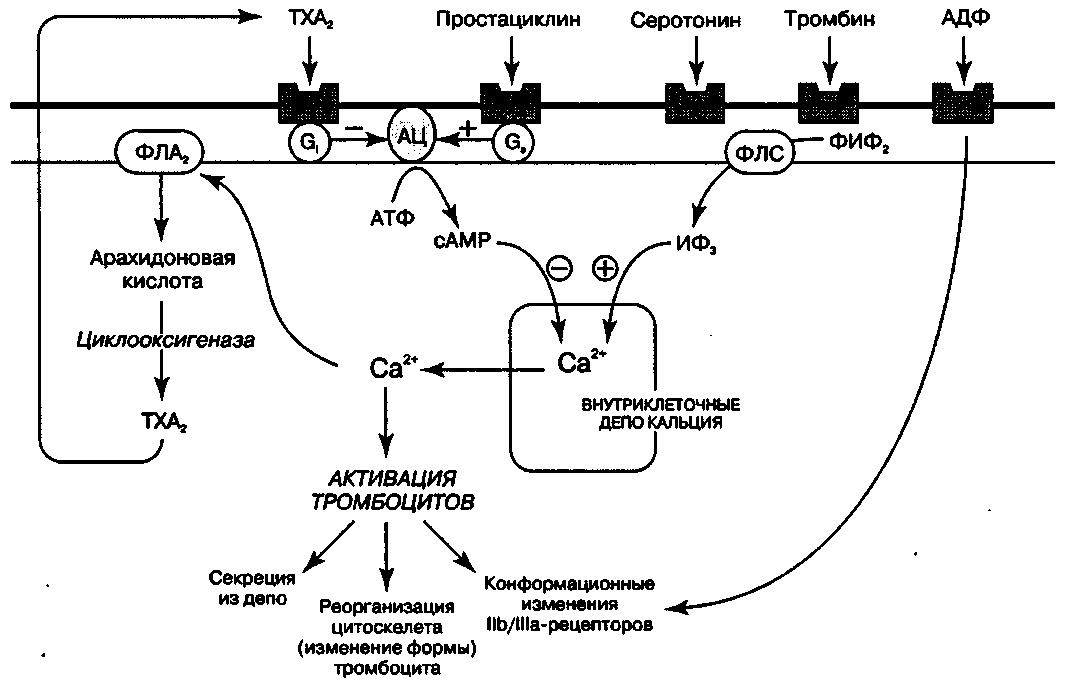

Активация тромбоцитов опосредуется внутриклеточным [Са++]. Показаны факторы, ускоряющие и тормозящие высвобождение кальция из его депо в тромбоцитах. Тромбин и серотонин, связываясь со специфическими рецепторами, стимулируют продукцию инозитолтрифосфата (ИФз) из фосфатидилинозитолдифосфата (ФИФг) под действием фосфолипазы С (ФЛС). ИФз усиливает выход кальция в цитоплазму клетки. Тромбоксан Аг (ТХА2) также способствует высвобождению кальция: он угнетает активность аденилатцик-лазы (АЦ), что сопровождается снижением продукции циклического АМФ (цАМФ). При нормальных условиях цАМФ препятствует высвобождению [Са++] из ЭР, поэтому уменьшение этого эффекта, обусловленное действием ТХАг, повышает выход кальция в цитоплазму. Образующийся в клетках эндотелия простациклин оказывает противоположное действие: стимулируя активность АЦ и образование цАМФ, он уменьшает высвобождение кальция внутри тромбоцитов. Кальций усиливает активность фосфолипазы Kj (ФЛА2), под действием которой из фосфолипидов клеточной мембраны образуются предшественники ТХАг. При активации тромбоцитов [Са++] изменяется, в результате чего высвобождается содержимое кальциевых депо, происходит реорганизация цитоскелета и существенно меняется конформация гликопротеиновых ИЬ/Ша-рецепторов, т. е. происходят процессы, необходимые для агрегации тромбоцитов.

32.Физиология образовании мочи. Подготовка, хранение и транспортировка проб мочи для клинического исследования. Почки получают кровь из почечных артерий . В почке артерия делится на большое количество артериол, приносящих кровь к клубочку. Приносящая артериола входит в клубочек и распадается на капилляры, которые, сливаясь, образуют выносящую артериолу . Выносящая артериола вновь распадается на сеть капилляров вокруг проксимальных и дистальных канальцев. И только после этого капилляры впадают в венозную сеть. Таким образом, артериолы, распавшись на капилляры, не продолжаются далее в вены, а вновь собираются в артериолы и вновь распадаются на капилляры, охватывающие канальцы. Такая система получила название «чудесная капиллярная сеть». I. Фильтрация

осуществляется в мальпигиевом тельце нефрона и возможна из-за высокого гидростатического давления в капиллярах клубочков, которое создаётся благодаря тому, что диаметр приносящей артериолы больше, чем выносящей. Это давление заставляет профильтровываться из кровеносных капилляров клубочка в просвет окружающей их капсулы Боумена-Шумлянского жидкую часть крови – воду с растворёнными в ней органическими и неорганическими веществами (глюкоза, минеральные соли и др.). При этом профильтроваться могут вещества только с низкой молекулярной массой. Вещества же с большой молекулярной массой (белки, форменные элементы крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) не могут пройти через стенку капилляра из-за своих крупных размеров. Образовавшаяся в результате фильтрации жидкость называется первичной мочой и по химическому составу сходна с плазмой крови. В течение суток образуется 150-180 литров первичной мочи.

II. Реабсорбция (обратное всасывание) осуществляется в извитых и прямых канальцах нефрона, куда поступает первичная моча. Эти канальцы оплетены густой сетью кровеносных сосудов, благодаря чему из почечных канальцев обратно в кровяное русло всасываются все те компоненты первичной мочи, которые ещё нужны организму – вода, глюкоза, многие соли, аминокислоты и другие ценные компоненты. Всего реабсорбируется 98% первичной мочи, при этом происходит её концентрация. В результате за сутки из 180 литров первичной мочи образуется 1,5-2 литра конечной (вторичной) мочи, которая по своему составу резко отличается от первичной.

III. Канальцевая секреция это конечный этап мочеобразования. Он заключается в том, что клетки почечных канальцев при участии специальных ферментов осуществляют активный перенос из кровеносных капилляров в просвет канальцев ядовитых продуктов обмена веществ: мочевину, мочевую кислоту, креатин, креатинин и другие.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ И ПРОБА НЕЧИПОРЕНКО

Для анализа следует использовать утреннюю мочу, которая в течение ночи собирается в мочевом пузыре, что позволяет исследуемые параметры считать объективными. Перед сбором обязательно следует сначала промыть половые органы, затем сделать их тщательный туалет . Для сбора предпочтительно использовать промышленно произведенные стерильные контейнеры для биопроб. Для анализа собирается обычная утренняя моча. Анализ должен быть выполнен в течение 1,5 часов после сбора мочи.

Перед сдачей мочи на анализ запрещается применение лекарственных препаратов, так как некоторые из них оказывают влияние на результаты биохимических исследований мочи.

Транспортировка мочи должна производиться только при плюсовой температуре, в противном случае выпадающие в осадок соли могут быть интерпретированы как проявление почечной патологии, либо совершенно затруднят процесс исследования. В таком случае («перемороженная моча») анализ придется повторить.

Нельзя собирать мочу во время менструации и в течение 5-7 дней после цистоскопии. Моча доставляется в заборный пункт утром того же дня. Контейнеры с мочой ставятся в отдельный штатив, который до передачи курьеру должен стоять в холодильнике (+2 - +4°C) или в контейнере с хладогеном. На контейнерах в обязательном порядке должны указываться идентификационный номер пациента и название медицинского учреждения. Идентификационный номер должен сохраняться в регистрационном журнале учреждения. Контейнеры с мочой отдаются курьеру вместе с направлениями. Номера на контейнерах должны соответствовать номерам на направлениях. Моча отправляется в лабораторию в день забора. До следующего дня ее хранить нельзя! Прием мочи в лабораторию производится только в специальных контейнерах.