Гулина М. - Терапевтическая и консультативная психология

.pdfОпыты эклектики в психотерапии и консультировании |

221 |

ланса, бессмысленности собственного существования возни кает у пациентов тогда, когда их различные внутренние пси хические элементы разрознены или противоречат друг другу. Он также наблюдал, что, когда эти элементы объединяются во все большие и большие целостности, люди начинают пере живать больший прилив энергии, у них возникает чувство уми ротворенности, внутреннего спокойствия и комфорта, исче зает ощущение бессмысленности собственного существования и сопутствующая этому депрессия (Assagioly, 1965).

Видя, что эти процессы, присущие каждому человеку, ча сто бывают заблокированы, Ассаджиоли разработал ряд пси хотерапевтических техник по их высвобождению. Многое по черпнув из практики своей работы в качестве психоаналитика, Р. Ассаджиоли отошел от фрейдовского психоанализа и раз работал собственную систему, практический психологичес кий подход,который в последние десятилетия становится все более популярным и находит свое применение и в образова нии, и в терапии, и в медицине. Эту систему он назвал психо синтезом.

Подход Ассаджиоли не является лишь формой самосовер шенствования, как это принято думать, обещающей возрас тание энергии, достижение большей концентрации, большей релаксации и т. п., или новой локальной формой психотера пии, в которой мы только пытаемся избавиться от чего-либо. Скорее, он нацелен на создание личностной целостности и формирование новой и более широкой структуры отноше ний в психике человека. Современные теоретики и практики психосинтеза решительно возражают против обозначения пси хосинтеза «психотерапия для хиппи», подразумевая под этим философию данного направления с ее акцентом на внутрен нем росте, на отказе от позиции силы, отказе от зависимых отношений с собственностью и даже с обществом. Кроме того, наклеиванию подобного ярлыка способствует и широкое ис пользование медитативных техник и техник арттерапии в прак тике психосинтеза.

Несомненна глубокая связь психосинтеза с основами гештальттерапии как в отношении ряда разделяемых взглядов на ценности человеческого существования, так и в некоторых об щих принципах процесса. Если же обратиться к истокам обе их теорий, то становится очевидным влияние мировоззрения

222 |

Терапевтическая и консультативная психология |

К. Юнга на формирование гештальттерапии и психосинтеза (равно, впрочем, как и ряда других теорий и практик, например: арттерапии, сэндтерапии и др.).

Известная как «яйцо» Ассаджиоли (рис. 11), диаграмма представляет его взгляд на структуру психики в целом. Позже мы сопоставим ее со структурой, предложенной К. Юнгом. Что же касается гештальттерапии, то ее теоретические обоснова ния остались, как известно, недостаточно разработанными, о чем выражал сожаления и сам Ф. Перлз. Впрочем, это не ста ло препятствием для широкого внедрения гештальттерапии в современную психотерапевтическую практику.

Грансперсональное «Я»

« Сверхсознательное »

|

Коллективный |

|

бессознательный |

Поле сознания |

опыт |

|

|

|

Персональное «Я» |

«Среднее |

|

бессознательное » |

|

|

«Низшее |

|

бессознательное » |

Рис. 11. Психосинтез: модель психики, по Ассаджиоли

Итак, согласно теории психосинтеза, три горизонтальные части овала есть наше прошлое, настоящее и будущее. Все три действуют внутри нас, хотя и по-разному.

«Низшее бессознательное» — главным образом представ ляет прошлое нашей психики в форме подавленных комплек сов и глубоко скрытых следов памяти. Психосинтезом была принята и взята на вооружение психоаналитическая идея о том, что если человек хочет сознательно поддержать свое раз витие как личности, то ему необходимо иметь дело со своим («низшим» в данном случае) бессознательным. Оно может быть источником проблем, содержащим подавленную энергию, кон тролирующим наши поступки и лишающим нас свободы.

«Среднее бессознательное» — это область, где пребывают все психические навыки и состояния; они произвольно могут быть перенесены в поле сознания(см. рис. 11), которое пони-

Опыты эклектики в психотерапии и консультировании |

223 |

мается в психосинтезе как актуальные, т. е. имеющие место и доступные для осознавания сейчас, процессы внимания, памя ти, другие познавательные процессы, а также чувства и пове дение. Нетрудно увидеть здесь прямую аналогию с фрейдовс ким предсознательным.

Однако следующий уровень является уже значительным расширением психоаналитической модели, поскольку вклю чает в себя и «эволюционное будущее» человека (Ferrucci, 1983, р. 21), которое было названо «сверхсознательным». Согласно Ассаджиоли, «сверхсознание — это область, из которой мы получаем наше высочайшее вдохновение и наши интуитивные импульсы: художественные, философские или научные, этические императивы и побуждения к гуманным и героическим поступкам. Сверхсознательное — источник на ших высоких чувств (например, альтруистическая любовь), ге ниальности, состояний созерцательности, просветленности и экстаза» (Assagioly, 1965, р. 12). Здесь нет противоречия со взглядами 3. Фрейда, который специально подчеркивал, что не только низшее, но и высшее в человеке может быть бессоз нательным, однако Р. Ассаджиоли делал значительно больший акцент на работе с высшим, нежели с низшим бессознатель ным в терапевтической практике. Так же им отмечалось, что он разделяет мнение Юнга о связанности нашей психики с об щечеловеческим бессознательным опытом: коллективным бес сознательным (см. рис. 11). Как и Юнг, Ассаджиоли считал, что исследование сверхсознательного является как одной из задач психотерапии, так и важным моментом индивидуаль ного личностного роста. В определение «низшего, среднего

ивысшего» психосинтез, безусловно, не вкладывает оценоч ное отношение: имеются в виду, как мы уже отмечали, времен ные характеристики развития личности, т. е. под низшим по нимается, скорее, раннее состояние развивающейся личности, тогда как под высшим имеется в виду возможная перспектива развития. Тем не менее сверхсознательное бытие — это не про сто абстрактная возможность, а существующая реальность с собственной жизнью и законами, и это принципиально важно для сторонников данной теории.

Персональное «Я» или самосознание, — это отражение

ипредтеча трансперсонального «Я». Первое дает человеку чувство

изнание, что в мире существует некий порядок и справедливый

224 |

Терапевтическая и консультативная психология |

закон, а также включает в себя чувство самоидентичности. Осознание персонального «Я» - непременное условие психи ческого здоровья. Что же касается трансперсонального «Я», то осознание его и тем более идентификация с ним — события достаточно редкие, сопровождающиеся необычными пережи ваниями. Так, П. Ферруччи пишет, что «для некоторых это — кульминация долгих лет дисциплины, для других — спонтан ный необычный опыт. В древности оно называлось на санск рите sat-chit-ananda: блаженное пребывание в осознании сча стья. Сохраняя чувство индивидуальности, трансперсональное "Я" тем не менее живет на уровне всеобщности, где личные пла ны и интересы перекрываются более широким взглядом на це лое. Реализация трансперсонального "Я" — признак духовно го совершенства» (Ferrucci, 1983, р. 23).

Другим новым понятием является понятие субличности, под которым имеется в виду личность в миниатюре, включающая в себя и специфический образ «Я», и систему жестов и поз, чувств, поступков, слов, привычек и мнений. Каждый раз, ког да человеку необходимо реагировать на новую значимую си туацию, менять образ жизни, ценности, мировоззрение, когда ему необходимо выжить в кризисной ситуации и т. п., форми руется его новая субличность как его целостный способ суще ствования в этой сфере или в этом периоде его жизни, как но вая грань его целой личности. Чем богаче жизненный опыт, точнее, чем более глубоко и разнообразно человек проживает свой опыт, тем больше субличностей у него формируется. В принципе функции, приписываемые в психосинтезе сублич ности, сходны с функциями, которыми 3. Фрейд наделял Эго: функции взаимодействия с внешней реальностью, а также фун кции посредника между внутренними и внешними импульсами.

Можно посмотреть на субличности как на «психологичес кие сателлиты, сосуществующие как множество жизней внут ри всецелой личности. Каждая субличность имеет собственный стиль и мотивацию, часто весьма отличные от других. Говоря словами португальского поэта Фернандо Пессо: "В каждом углу моей души — алтарь со своим богом" » (Ferrucci, 1983, р. 25). На извечный внутренний конфликт тогда можно взглянуть как на борьбу нескольких субличностей между собой.

Субличности также могут нести и негативную функцию искажения высших архетипов энергии и альтруистической

Опыты эклектики в психотерапии и консультировании |

225 |

любви; эти искажения являются причиной гипертрофирован ного, отклоняющегося поведения человека. Например, упря мую субличность можно рассматривать как крайность воле вого характера и т. д. Однако как бы далеко субличность ни отстояла от своего источника, она не являтся чем-то, от чего нужно избавиться, напротив, ее можно использовать как точ ку опоры и средство внутреннего развития человека. Так, Ферруччи (Ferrucci, 1983, р. 32-33) считает, что работа с сублич ностью несет с собой ряд преимуществ.

1.Человек может научиться узнавать свои разные и проти воречивые стороны, проходя таким образом «миниатюрный психоанализ» (курсив наш. — М. Г.). Таким способом он при нимает все свои части, вместо того чтобы «загонять их в бес сознательное».

2.Он учится быть свободным от контроля сил, которые обычно доминируют над ним и играют им.

3.Он повышает свою личностную интеграцию, давая воз можность субличностям функционировать синергично, а не антагонично.

4.Человек имеет возможность развить свою субличность до ее наивысшего проявления, использовать ее максимальный потенциал и таким образом открыть, что «каждый психоло гический аспект несет в себе зерно собственной трансфор мации».

5.Исследуя собственные субличности, человек имеет шанс приблизиться к открытию своего истинного «Я».

«Я» определяется в психосинтезе как единственная часть личности, остающаяся постоянной. Эта константа функцио нирует как стержень по отношению ко всей личности, как внут ренняя опора, к которой мы всегда можем прибегнуть, чтобы обрести чувство собственной стабильности. Так, считается, что «"Я" — это состояние сознания в его химически чистом, неразведенном виде; это состояние психической наготы, в кото ром мы сняли с себя все психические одежды — мысли, чув ства, представления, телесные ощущения. Это чистое сознание спонтанно принимает формы того, с чем вступает в контакт. Если я радуюсь, то мое сознание — радость, если у меня болит зуб — зубная боль и т. д. Этот процесс мы называем иденти фикацией, он есть у каждого из нас» (Ferrucci, 1983, р. 38). Собственно говоря, механизм деидентификации и является

8 М.Гулина

226 |

Терапевтическая и консультативная психология |

центральным для психосинтеза как процесса психотерапевти ческой работы или работы по саморазвитию. Считается, что при достаточном опыте человек может отделить свое созна ние от состояний, определяющих его (т. е. осуществить свою собственную деидентификацию), и ощутить свое сознание ли шенным какого бы то ни было содержания, что и является же лаемой целью изменения, а именно самоидентификацией — идентификацией с самим собой.

С позиций психосинтеза идентификация рассматривает ся как некое личностное нарушение, фантазм, иллюзия. Сле дует отметить, что эта точка зрения недалека от психоанали за, в котором изначально утверждалось, что идеалы, нормы, мораль интроецируются в Суперэго (при этом еще Фрейд под черкивал, что такое интроецирование идет со стороны в ос новном родительских Суперэго; эту идею, собственно, созна тельно или бессознательно развивали впоследствии многие теоретики и транзактного анализа, и психосинтеза, и когни тивно-аналитической терапии). Следствием этого интроецирования является внутренний конфликт, который, как изве стно, будучи постоянно вытесненным, может принимать различные формы и проявляться в самых разнообразных на рушениях характера, поведения, в эмоциональных расстрой ствах и проч. Позднее эта фрейдовская идея была блестяще сформулирована Ж. Лаканом, что цель психоанализа — услышать и понять желание Другого в субъекте. В психосин тезе эта идея приобрела менее психоаналитический и более феноменологический оттенок, как наблюдение за тем, с чем «мое» сознание идентифицируется в данный момент («здесь и теперь», как сказал еще Ф. Перлз). Однако более стойкие идентификации — с социальной ролью, определенной идео логией, стилем жизни и даже с желанием — ведут к обесцени ванию своего «Я» при смене данной роли, идеологии, стиля или фрустрации этого желания. Поскольку любое содержа ние сознания изменяется и в некоторый момент неизбежно ис чезает, идентификация с ним непременно ведет к утрате, ко торая иногда переживается как своего рода смерть. В то же время с точки зрения психосинтеза идентификация с «Я» ве дет к ощущению человеком своей постоянной сущности, ядра, которое сохраняется прежним во всех жизненных ситуациях. «Ничем не стесненная природа «Я » делает его тем местом в

Опыты эклектики в психотерапии и консультировании |

227 |

человеке, где свобода максимальна »(Ferrucci, 1983, р. 41). Пока мы идентифицируемся с ощущениями, чувствами, желаниями, мыслями, наше ощущение бытия будет привязано к ним, и, сле довательно, они смогут овладевать нами, контролировать нас, ограничивать мировосприятие и блокировать все другие ощу щения, чувства, желания и мнения. С другой стороны, когда мы идентифицируемся с «Я», нам легче наблюдать любое со держание сознания, регулировать его, управлять им и отде ляться от него, так как мы деидентифицируемся с любым объектом или содержанием.

Следствиями нашей идентификацией себя с каким-либо случайным процессом является то, что, как считают психоте рапевты этого направления, тело становится напряженным и могут возникать различные психосоматические расстрой ства; чувства теряют свою яркость, глубину, становятся более однообразными; желание превращается в принудительное тре бование, обращенное к себе или окружающим; мнение стано вится ригидным убеждением или предубеждением; социальная роль преобразуется в часть личности человека и приобретает черты маски. На всевозможные жизненные изменения чело век реагирует болезненно, так как он утрачивает способность к идентификации с чем-то новым, иным.

Основным процессом для осуществления деидентификации является наблюдение за собой и своей внутренней жизнью (в этом отношении можно увидеть много параллелей между практикой психосинтеза и дзэн-буддизма, йоги). «До конца идентифицированное "Я" может легко и полностью идентифи цироваться с любым личностным аспектом... Но оно также спо собно к деидентификации с каждым из нас. Идентификация "Я" предоставляет свободу выбора, и таким образом вся лич ность становится доступной для "Я"» (Ferrucci, 1983, р. 39).

Очевидно, что понятие «Я » у Р. Ассаджиоли восходит к по нятию Эго (или Я) у К. Юнга и расходится с фрейдовским по ниманием Эго. Для Юнга Эго — это центр сознания и один из основных архетипов личности. Эго создает ощущение после довательности и направления в сознательной жизни человека; одной из его функций является противостояние всему, что может нарушить связность нашего сознания; другой — игно рирование бессознательного материала. «Эго всегда требует объяснений, чтобы утвердить свое существование» (Jung, 1961,

228 Терапевтическая и консультативная психология

р. 427). Согласно концепции Юнга, душа в начальной стадии своего существования состоит из одного лишь бессознатель ного; «Я» возникает из бессознательного материала и инкор порирует в себя часть бессознательного опыта, создавая таким образом разделение между сознательным и бессознательным. В итоге в Эго не остается бессознательных элементов, оно содержит только сознательное, образованное из личного опы та. Согласно же 3. Фрейду, в Эго находятся элементы и созна тельного, и предсознательного, и бессознательного, причем часть этого бессознательного материала обречена оставаться недоступной для осознавания.

Другое сходство психосинтеза с аналитической психологи ей проявляется в положении более общего и фундаментально го порядка о том, что сознательное и бессознательное — это не противоборствующие реальности, как считал 3. Фрейд, а нахо дящиеся в постоянном взаимодействии части одной системы. Исходя из этого принципа, юнгианская психология и близкие к ней школы занимаются процессами уравновешивания созна тельных и бессознательных элементов и улучшения динамичес кого взаимодействия между ними во внутренней психической жизни индивидуума. Так, Юнг считал, что мы должны дать оди наковое право голоса как бессознательному, так и Эго, чтобы каждая из сторон личности могла адаптироваться к другой: «Если Эго слушает и если бессознательное поощряемо в своем участии в диалоге, то позиция бессознательного трансформи руется из враждебной в дружественную с несколько отличаю щимся и дополняющим содержанием» (Jung, 1961, р. 283).

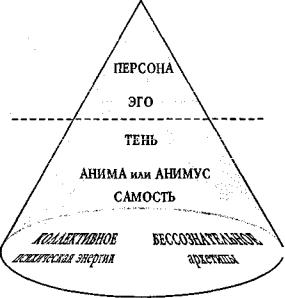

И третьим существенным сходством психосинтеза с анали тической психологией является внимание к высшим человечес ким достижениям; эта идея воплотилась в юнговском понима нии индивидуации как такого процесса развития человека, в ходе которого устанавливаются связи между Эго как цент ром сознания и самостью как центром бессознательного. Прав да, в отличие от психосинтеза с его понятием процесса объ единения «Я» и трансперсонального «Я», самость у Юнга не наделяется чертами трансперсонального; на рис. 12 для сравне ния с представленной выше моделью Ассаджиоли приведена очень условная схема формирования личности в соответствии с юнговской теорией, составленной впоследствии исследовате лями творчества К. Юнга.

Опыты эклектики в психотерапии и консультировании |

229 |

|

СОЗНАТЕЛЬНОЕ

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Рис. 12. Соотношение основных структурных элементов личности, согласно концепции К. Юнга

Заслуживает отдельного внимания и сопоставление пси хосинтеза с другим, близким к нему по концептуальным, и осо бенно по процессуальным характеристикам, подходом — с гештальттерапией. В «идеологическом» плане гештальттерапия чаще всего относится специалистами к гуманистическому на правлению в психотерапии, хотя, как мы уже упоминали, это, прежде всего, синтетический подход к пониманию поведения

ик путям его изменения. В гештальттерапии при всей ее фор мальной теоретической недоработанности можно увидеть

иряд психоаналитических идей (например, рассмотрение про цесса осознавания вытесненного и как пути работы с симпто мами, и как общечеловеческой ценности); и бихевиоральный принцип рассмотрения поведения как одной из немногих ос новных реальностей, с которыми мы можем иметь дело; и фено менологический, экзистенциальный по сути, знаменитый прин цип Ф. Перлза «здесь и теперь» с целой мини-философией, стоящей за этим принципом. По сравнению со всеми остальными

230 |

Терапевтическая и консультативная психология |

известными подходами гештальттерапия отличается необык новенной целостностью и законченностью, завершенностью

впроцессуальном плане. Провозглашенный Перлзом холизм

вотношении к психическому проявился и в его теории психо терапевтической практики, несмотря на то что с процессуаль ной точки зрения в техниках гештальттерапии можно увидеть

иметоды психодрамы (проигрывание и отреагирование внут ренних конфликтов, например), и практики дзэн-буддизма (от каз от интеллектуализации и концентрация на осознавании актуального потока ощущений). Перлз, как известно, отдавал решительное предпочтение групповой психотерапии по срав нению с индивидуальной, и основной ценностью для него была гуманистически понимаемая ценность личностного роста во взаимодействии со своим бессознательным и с чувственным опытом других людей.

Гештальттерапию и психосинтез роднит также и принци пиальный отказ от интерпретаций. Перлз неоднократно ука зывал на то, что большинство людей считают, что объясне ние — это то же, что и понимание, но между тем и другим есть большая разница. Средний человек, воспитанный в ат мосфере внутренних конфликтов, утерял свою целостность, свое единство. Чтобы восстановить его, ему нужно преодолеть дуализм своего мышления, своего языка. Он привык мыслить противоположностями: инфантильность — зрелость, физичес кое — психическое, организм — среда, как будто это действи тельно противостоящие друг другу сущности. Единство миро восприятия, способное растворить этот дуализм, глубоко спрятано, но не разрушено и может быть с полным успехом восстановлено.

Одна из популярных тем в теории психотерапии сейчас — это тема ассимиляции. Гештальттерапевты, как они и заявляют, равным образом принимают «фрейдовский и парафрейдовский психоанализ, райхианскую теорию "панциря", семантику и фи лософию» (Перлз, 1993, с. 5). При этом они не настроены «благодушно-эклектично» (Там же, с. 6). Осознавание, по мне нию теоретиков гештальттерапии, характеризуется:

□контактом,

□чувствованием,

□возбуждением,

□образованием гештальта.