- •А. Д. Табарчук, е. В. Быков, в. Е. Конов, д. А. Табарчук

- •Медицинское обеспечение профессионального

- •Спорта (избранные лекции)

- •Глава 1 биохимические и физиологические

- •Глава 2 врачебно-педагогический контроль

- •Глава 3 скоростно-силовая подготовка

- •3.1 Тренировка скоростных способностей (работа максимальной интенсивности)…….………………………………………………………….........105

- •Глава 4 предпатологические и патологические

- •Глава 5 сердечно-сосудистая патология

- •Глава 6 спортивные травмы (Конов в.Е., Клещев д.Н.,

- •Глава 7 дегенеративные заболевания

- •Глава 8 остехондропатии (Табарчук д. А., Клещев д. Н.)

- •Глава 9 восстановление организма

- •Глава 10 допинги и последствия их

- •Глава 1 биохимические и физиологические основы

- •1.1 Введение

- •1.2 Биоэнергетика мышечной деятельности и принципы

- •1.3 Структурно - биохимические и физиологические основы скоростно-силовых качеств

- •1.4 Основные направления адаптационных изменений в

- •2.2 Оперативный контроль

- •2.5 Врачебно-педагогические наблюдения на тренировках,

- •2.5.1 Основные задачи и организация впн

- •2.5.2 Методы исследования, используемые при впн

- •1.Проба с «дополнительной» нагрузкой.

- •2. Проба с «повторной нагрузкой).

- •2.6 Вопросы с альтернативным вариантом ответов

- •3 Скоростно-силовая подготовка

- •4.2 Вопросы с альтернативным вариантом ответа

- •4.4 Недовосстановление

- •4.6 Паническое расстройство

- •4.8 Перетренированность

- •4.9 Астма физического напряжения (бронхиальная)

- •4.10 Вопросы с альтернативным вариантом ответа

- •5 Сердечно-сосудистая патология

- •5.2 Морфо-функциональные особенности сердечно-сосудистой

- •5.4 Иннервация и проводящая система сердца

- •5.5 Нервная регуляция процесссов жизнедеятельности –

- •5.6 Синдром вегетативной дистонии

- •5.7 Острое физическое перенапряжение сердца, сердечная

- •5.8 Гипертрофическая кардиомиопатия

- •5.9 «Внезапная смерть спортсменов»

- •5.10Внезапная сердечная (аритмическая) смерть

- •5.11 Нарушения ритма сердечных сокращений (аритмии)

- •5.12 Пароксизмальная тахикардия, синдром

- •5.13 Предсердно-желудочковая блокада

- •5.14 Синдром слабости синусового узла

- •5.15 Экстрасистолия

- •5.16«Синдром удлиненного qt»

- •5.17 Пролапс митрального клапана и дисплазия

- •5.18 Заболевания сердца, пороки и аномалии его строения,

- •5.19Вопросы с альтернативным вариантом ответа

- •6 Спортивные травмы

- •6.1 Введение

- •6.2 Стадии травматической болезни

- •6.3 Основные симптомы травм опорно-двигательного

- •6.4 Повреждения суставов

- •6.6 Травмы связок коленного сустава

- •6.7 Травмы голеностопного сустава

- •6.8 Травмы мышц (закрытые)

- •6.9 Черепно-мозговые травмы (закрытые)

- •6.10 Травмы сердца

- •6.11 Первая помощь, лечение и реабилитация

- •6.12 Профилактика травм

- •6.13Вопросы с альтернативным вариантом ответа

- •7 Дегенеративные заболевания позвоночника

- •7.1 Анатомические особенности позвоночника

- •7.2 Остеохондроз, спондилез, спондилоартроз

- •7.3 Вопросы с альтернативным ответом

- •8 Остеохондропатии

- •8.1 Введение

- •8.2 Болезнь Кенига (рассекающий остеохондроз тазобедренного и

- •8.3 Болезнь Осгуда – Шлаттера (остеохондропатия бугристости

- •8.4 Вопросы с альтернативным ответом

- •9 Восстановление организма спортсмена

- •9.1 Введение

- •9.2 Исследование и оценка интенсивности восстановительных

- •9.3 Классификация средств и методов восстановления

- •9.4 Рациональное питание спортсменов: роль углеводов, жиров

- •9.5 Витамины, адаптогены, антиоксиданты, кардиопротекторы

- •9.6 Рациональный питьевой режим спортсмена

- •9.7Сон и его роль в восстановлении организма

- •9.8 Вопросы с альтернативным вариантом ответа

- •10 Допинги и последствия их применения

- •10.1 Введение

- •10.2. Опасные последствия применения допингов

- •10.3 Система антидопингового контроля

- •10.4. Запрещенные классы веществ и запрещенные методы

- •10.5 Вопросы с альтернативным вариантом ответа

- •Список основной литературы

5.4 Иннервация и проводящая система сердца

Иннервацию сердечной мышцы осуществляют n. vagus и n. simpathicus, в составе которых имеются замедляющие, ускоряющие, усиливающие и ослабляющие нервы, образующие многочисленные сплетения.

Вегетативные нервы сердца обладают постоянным тонусом, подводя к нему из ЦНС несколько нервных импульсов в секунду. В состоянии относительного покоя преобладает тонус и влияние блуждающего нерва на сердце. Частота сердечных сокращений в таком состоянии меньше, чем у человека стоящего, идущего, бегущего, волнующегося. При нагрузках возрастает и преобладает тонус симпатических нервов и потому возрастает частота биений сердца. Тонус блуждающих и симпатических нервов может изменяться рефлекторно.

Отимальность функционирования сердца обеспечивается координированным образованием и проведением электрических импульсов по сердечной мышце, её эффективным энергообеспечением. Группа особых мышечных клеток миокарда образует проводящую систему сердца, которая обеспечивает оптимальный ритм сердечных сокращений.

Клетки проводящей системы не нуждаются во внешних стимулах для инициации в них потенциала действия и обладают способностью к автоматической ритмической деполяризации и образованию электрических импульсов (явление собственного автоматизма).

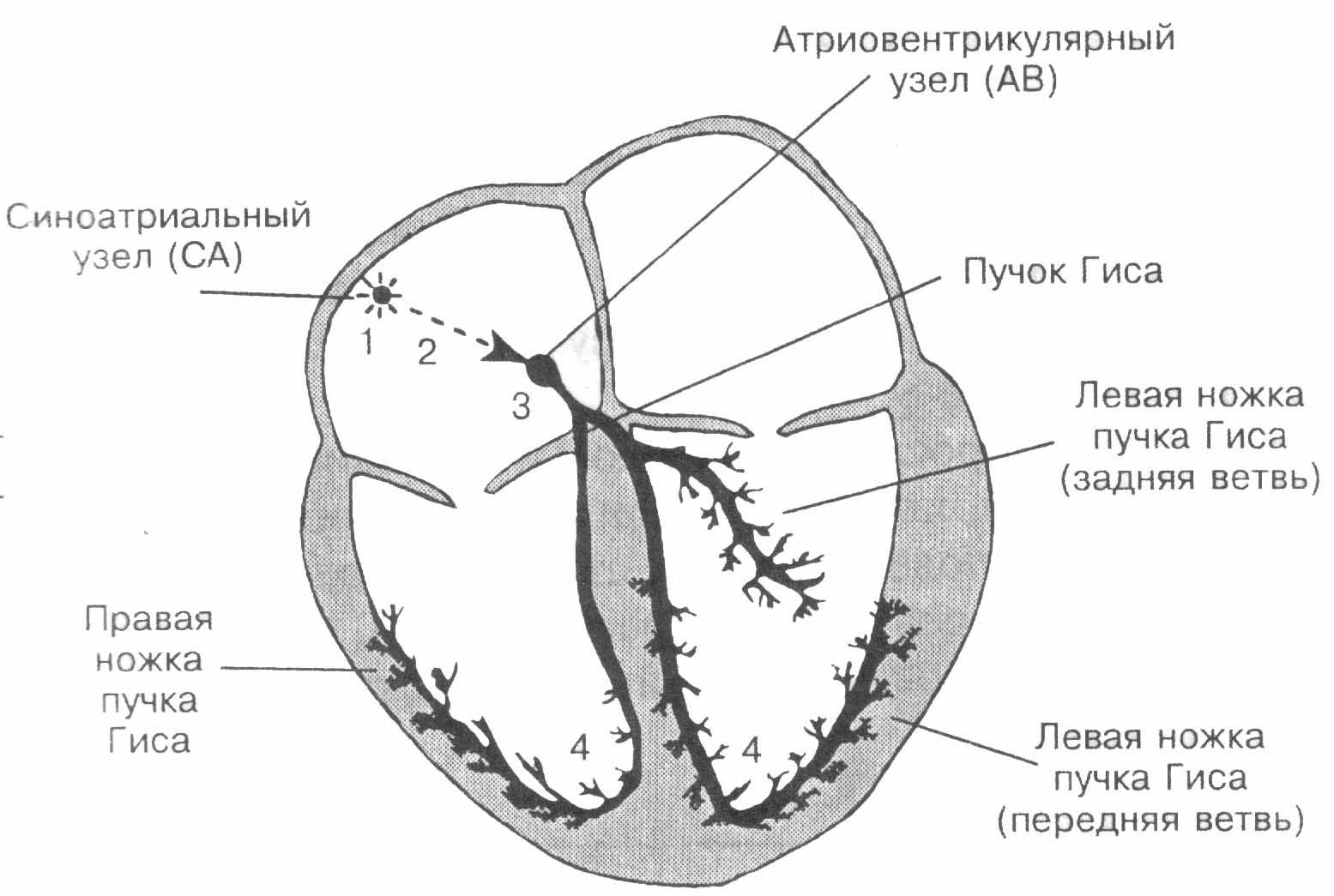

Эта система включает: синоатриальный (синусовый) узел (СА), атриовентрикулярный (АВ) узел и атриовентрикулярное соединение, пучок Гиса и две его ножки (левая и правая), переходящие в волокна Пуркинье, по которым возбуждение передается миокардиальным клеткам.

В некоторых случаях кардиомиоциты, не входящие в структуру проводящей системы, приобретают несвойственную им способность к автоматизму. Подобной трансформации могут подвергаться кардиомиоциты дополнительных хорд левого желудочка сердца, его перегородки. В этих случаях наблюдаются периодически повторяющиеся нарушения ритма сокращений сердца. Возникающие приступы тахикардии могут привести к фибрилляции желудочков сердца и смерти.

Синоатриальный узел (СУ) расположен в верхней части правого предсердия, между устьями полых вен. Его длина 10-20 мм, ширина 3-5 мм. У здорового человека электрический импульс возникает в этом узле и основной его функцией является генерация импульсов с нормальной периодичностью. Они (импульсы) распространяются по обоим предсердиям и достигают атриовентрикулярного узла (АУ), расположенного в нижней части правого предсердия.

Рис. 5.3.1. Схема строения проводящей системы сердца.

Далее импульсы проводятся по пучку Гиса, не имеющему четкой границы с атриовентрикулярным узлом (эта зона именуется атриовентрикулярным соединением), по волокнам Пуркинье, достигая сократительных клеток миокарда и стимулируя их сокращение.

Нормальный автоматизм синусового узла составляет 60 – 85 импульсов в 1 минуту. Сердечный ритм, исходящий из синусового узла, называется синусовым ритмом, присущим здоровому человеку. У новорожденных частота его достигает 110 – 150 за 1 минуту. К шестилетнему возрасту ритм сердечных сокращений устанавливается на взрослом уровне: 60 – 80 сокращений за 1 минуту.