- •2014-2015 Кровь

- •12. Группы крови системы «резус».

- •13. Определение резус-принадлежности крови человека. Значение.

- •14. Определение количества гемоглобина в крови по способу Сали.

- •15. Расчёт цветового показателя крови.

- •16. Определение скорости оседания эритроцитов (соэ)

- •17. Правила переливания цельной крови и отмытых эритроцитов.

- •Сердечно-сосудистая система

- •18. Методика регистрации экг. Виды отведений.

- •19.Амплитудно-временные характеристики экг здорового человека. Анализ экг здорового человека.

- •20. Определение электрической оси сердца по стандартным отведениям экг

- •21. Исследование сердечного выброса (св)

- •22. Оценка сократительной функции миокарда.

- •23. Исследование звуковых явлений – тонов сердца (аускультация, фонокардиография)

- •24. Определение артериального давления по методу Короткова и Рива-Роччи.

- •25. Прямая регистрация артериального давления (3 типа волн на кривой ад)

- •26. Экспериментальные исследования влияния блуждающего и депрессорного нервов на ад.

- •27. Сопоставление кривых одновременной записи электрокардиограммы и фонокардиограммы.

- •28. Методы оценки работы клапанного аппарата сердца: аускультация, фонокардиография, эхокардиография, допплерография.

- •30. Пальпация пульса и его оценка.

- •31. Определение центрального венозного давления (цвд)

- •Соотношение между цвд и ад

- •32. Определение времени кругооборота крови.

- •Дыхание

- •33. Исследование показателей вентиляции лёгких. Лёгочные объёмы и ёмкости. Показатели парциальных давлений и содержания газов крови.

- •34. Содержание и парциальное давление о2 и со2 в атмосферном, альвеолярном и выдыхаемом воздухе.

- •35. Сатурационная кривая, характеризующая насыщение крови кислородом.

- •36. Кривая диссоциации оксигемоглобина и факторы, на нее влияющие.

- •37. Способы определения величины плеврального давления.

- •40. Оксигемометрия, пульсоксиметрия.

- •41. Пневмотахометрия и пик-флоуметрия, индекс Тиффно.

- •Сенсорные системы

- •42. Определение остроты зрения.

- •43. Аккомодационный рефлекс. Значение.

- •44. Зрачковый рефлекс. Физиологическое значение.

- •45. Исследование цветового зрения.

- •46. Исследование световой и темновой адаптации глаза (адаптометрия)

- •47. Определение границ поля зрения (периметрия).

- •48. Исследование вестибулоокулярных рефлексов (нистагм, проба кукольных глаз, калорическая проба.

- •49. Исследование воздушной и костной проводимости звука, слуховые пробы Вебера, Ринне.

- •50. Аудиометрия.

- •51. Методы исследования вкусовой чувствительности (густометрия).

- •52. Определение порогов обоняния (ольфактометрия)

- •53. Исследование тактильной чувствительности. Пороги различения (эстезиометрия)

- •54. Исследование температурной чувствительности (термоэстезиометрия).

- •Нервная система и высшие мозговые функции

- •55. Метод электроэнцефалографии. Значение для клиники.

- •57. Классическая методика и.П.Павлова выработки условного рефлекса.

- •58. Методы регистрации электрической активности головного мозга. Метод вызванных потенциалов.

- •59. Методики исследования биоэлектрических явлений: виды отведений, необходимая аппаратура, микроэлектродная техника.

- •60. Стереотаксический метод.

- •61. Изучение проприоцептивных и кожно-чышечных рефлексов у человека.

- •62. Представление о методах исследования высших когнитивных функций (памяти, внимания, мышления).

- •Обмен, пищеварение, питание.

- •63. Нормы потребления и источник и основных компонентов пищи. Физиологические нормы питания для различных профессиональных групп.

- •64. Основные физиологические требования к составлению пищевого рациона и режиму приёма пищи.

- •65. Определение суточного прихода энергии.

- •66. Методы измерения расхода энергии в организме (принцип прямой и непрямой калориметрии)

- •67. Определение расхода энергии по методике Крога: ход исследования, расчёт расхода энергии.

- •68, . Определение расхода энергии методом Дугласа-Холдена: необходимые принадлежности, Ход исследования, принцип расчёта.

- •69.Определение расхода белков, жиров, углеводов, расхода энергии по способу Шатерникова. Принцип метода, Последовательность расчёта.

- •70. Методика определения основного обмена.

- •71. Вычисление должных величин основного обмена.

- •72. Определения процента отклонения основного обмена от нормы по формуле Рида.

- •73. Методики и.П.Павлова исследования пищеварительной системы. Преимущества хронического эксперимента.

- •74.Исследование секреторной деятельности слюнных желез.

- •75. Исследование моторики желудочно-кишечного тракта.

- •Выделение

- •76. Определение скорости клубочковой фильтрации.

- •77. Исследование почечного плазмотока и кровотока с помощью клиренса парааминогиппуровой кислоты (паг).

- •78. Оценка величины почечной реабсорбции (методом клиренса).

- •79. Оценка почечной секреции (методом клиренса).

- •80. Количественные показатели в анализах крови и мочи, отражающие функции почек.

47. Определение границ поля зрения (периметрия).

Полем зрения называется всё пространство, видимое глазом при фиксированном взоре. Поле зрения является функцией периферии сетчатки. Нарушения проявляются в виде сужения поля зрения или выпадения отдельных его участков (гемианопсия, скотома).

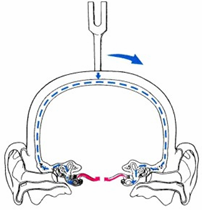

Исследование проводят с помощью периметра. Основу прибора составляет дуга в половину окружности, которую можно вращать вокруг горизонтальной оси. На дугу нанесены деления в градусах. По внутренней поверхности дуги от периферии к центру перемещают метку (белую или цветную) до тех пор, пока она не окажется в поле зрения испытуемого (при этом взгляд испытуемого неподвижно устремлён в центр дуги). Отмечают границу поля зрения, каждый раз поворачивая дугу на 15*. Для этого имеется периметрический бланк для левого и правого глаза.

48. Исследование вестибулоокулярных рефлексов (нистагм, проба кукольных глаз, калорическая проба.

Дуга вестибулоокулярных рефлексов: вестибулярный аппарат – вестибулярные ядра (VIII пара) – ядра нервов глазодвигательных мышц (III, IV, VI пары). Нистагм – медленное движение глаз в одну сторону, сменяющееся быстрым скачком в обратную сторону. Это позволяет удерживать взор в постоянном направлении во время вращения головы. Медленная фаза нистагма представляет собой стволовой вестибуло-окулярный рефлекс; быстрая фаза –обусловлена командами из префронтальной коры. Проба кукольных глаз – один из способов проверки вестибулоокулярных рефлексов. Осуществляют медленный поворот головы в горизонтальной, затем в вертикальной плоскости. В норме глаза двигаются в направлении, противоположном повороту головы. Движения глаз рефлекторные, регулируются стволовыми центрами и обусловлены импульсацией от вестибулярного аппарата и проприорецепторов шеи. При сохраненном сознании эти рефлексы подавляются корой больших полушарий за счёт фиксации взора, и появляются лишь при отсутствии корковых влияний. Так, например, содружественное движение глаз в полном объёме при пробе кукольных глаз позволяет утверждать, что кома не связана с повреждением ствола мозга. Калорическая проба (холодовая проба)

Орошение наружного слухового прохода холодной водой вызывает движение эндолимфы. Если пути от лабиринта к ядру глазодвигательного нерва в среднем мозге не повреждены, то глазные яблоки быстро смещаются в сторону раздражаемого уха и остаются в этом положении 30-120 сек. При сохранности полушарий головного мозга, например, при истерической коме, во время холодовой пробы возникает нистагм. Отсутствие нистагма свидетельствует о поражении или угнетении полушарий головного мозга.

49. Исследование воздушной и костной проводимости звука, слуховые пробы Вебера, Ринне.

Путь воздушной проводимости звука: наружный слуховой проход – среднее ухо – внутреннее ухо (Кортиев орган) – слуховой нерв.

Путь костной проводимости звука: кости черепа – внутреннее ухо (Кортиев орган) – слуховой нерв.

(а) Проба Вебера. Одна из проб для сравнения восприятия звука через воздух и черепную коробку. При патологических процессах в среднем ухе звучащий камертон, поставленный на середину темени, воспринимается значительно сильнее на стороне поражения. При этом у пациента создаётся впечатление, что источник звука расположен сбоку, на стороне больного уха.

При поражения внутреннего уха или слухового нерва звук воспринимается лучше на здоровой стороне. У пациента создаётся впечатление, что источник звука расположен сбоку, на стороне здорового уха.

(б) Проба Ринне. Одна из проб для сравнения восприятия звука через воздух и черепную коробку. Ножку звучащего камертона ставят на сосцевидный отросток. Когда восприятие звука путём костной проводимости оканчивается, камертон подносят к уху пациента и отмечают продолжение восприятия звука теперь уже за счёт воздушной проводимости звука (положительный симптом Ринне). При поражении звукопроводящего аппарата (барабанная перепонка, среднее ухо, слуховые косточки) звук камертона ухом через воздух не воспринимается (отрицательный симптом Ринне).

Костная проводимость звука Воздушная проводимость звука