- •2014-2015 Кровь

- •12. Группы крови системы «резус».

- •13. Определение резус-принадлежности крови человека. Значение.

- •14. Определение количества гемоглобина в крови по способу Сали.

- •15. Расчёт цветового показателя крови.

- •16. Определение скорости оседания эритроцитов (соэ)

- •17. Правила переливания цельной крови и отмытых эритроцитов.

- •Сердечно-сосудистая система

- •18. Методика регистрации экг. Виды отведений.

- •19.Амплитудно-временные характеристики экг здорового человека. Анализ экг здорового человека.

- •20. Определение электрической оси сердца по стандартным отведениям экг

- •21. Исследование сердечного выброса (св)

- •22. Оценка сократительной функции миокарда.

- •23. Исследование звуковых явлений – тонов сердца (аускультация, фонокардиография)

- •24. Определение артериального давления по методу Короткова и Рива-Роччи.

- •25. Прямая регистрация артериального давления (3 типа волн на кривой ад)

- •26. Экспериментальные исследования влияния блуждающего и депрессорного нервов на ад.

- •27. Сопоставление кривых одновременной записи электрокардиограммы и фонокардиограммы.

- •28. Методы оценки работы клапанного аппарата сердца: аускультация, фонокардиография, эхокардиография, допплерография.

- •30. Пальпация пульса и его оценка.

- •31. Определение центрального венозного давления (цвд)

- •Соотношение между цвд и ад

- •32. Определение времени кругооборота крови.

- •Дыхание

- •33. Исследование показателей вентиляции лёгких. Лёгочные объёмы и ёмкости. Показатели парциальных давлений и содержания газов крови.

- •34. Содержание и парциальное давление о2 и со2 в атмосферном, альвеолярном и выдыхаемом воздухе.

- •35. Сатурационная кривая, характеризующая насыщение крови кислородом.

- •36. Кривая диссоциации оксигемоглобина и факторы, на нее влияющие.

- •37. Способы определения величины плеврального давления.

- •40. Оксигемометрия, пульсоксиметрия.

- •41. Пневмотахометрия и пик-флоуметрия, индекс Тиффно.

- •Сенсорные системы

- •42. Определение остроты зрения.

- •43. Аккомодационный рефлекс. Значение.

- •44. Зрачковый рефлекс. Физиологическое значение.

- •45. Исследование цветового зрения.

- •46. Исследование световой и темновой адаптации глаза (адаптометрия)

- •47. Определение границ поля зрения (периметрия).

- •48. Исследование вестибулоокулярных рефлексов (нистагм, проба кукольных глаз, калорическая проба.

- •49. Исследование воздушной и костной проводимости звука, слуховые пробы Вебера, Ринне.

- •50. Аудиометрия.

- •51. Методы исследования вкусовой чувствительности (густометрия).

- •52. Определение порогов обоняния (ольфактометрия)

- •53. Исследование тактильной чувствительности. Пороги различения (эстезиометрия)

- •54. Исследование температурной чувствительности (термоэстезиометрия).

- •Нервная система и высшие мозговые функции

- •55. Метод электроэнцефалографии. Значение для клиники.

- •57. Классическая методика и.П.Павлова выработки условного рефлекса.

- •58. Методы регистрации электрической активности головного мозга. Метод вызванных потенциалов.

- •59. Методики исследования биоэлектрических явлений: виды отведений, необходимая аппаратура, микроэлектродная техника.

- •60. Стереотаксический метод.

- •61. Изучение проприоцептивных и кожно-чышечных рефлексов у человека.

- •62. Представление о методах исследования высших когнитивных функций (памяти, внимания, мышления).

- •Обмен, пищеварение, питание.

- •63. Нормы потребления и источник и основных компонентов пищи. Физиологические нормы питания для различных профессиональных групп.

- •64. Основные физиологические требования к составлению пищевого рациона и режиму приёма пищи.

- •65. Определение суточного прихода энергии.

- •66. Методы измерения расхода энергии в организме (принцип прямой и непрямой калориметрии)

- •67. Определение расхода энергии по методике Крога: ход исследования, расчёт расхода энергии.

- •68, . Определение расхода энергии методом Дугласа-Холдена: необходимые принадлежности, Ход исследования, принцип расчёта.

- •69.Определение расхода белков, жиров, углеводов, расхода энергии по способу Шатерникова. Принцип метода, Последовательность расчёта.

- •70. Методика определения основного обмена.

- •71. Вычисление должных величин основного обмена.

- •72. Определения процента отклонения основного обмена от нормы по формуле Рида.

- •73. Методики и.П.Павлова исследования пищеварительной системы. Преимущества хронического эксперимента.

- •74.Исследование секреторной деятельности слюнных желез.

- •75. Исследование моторики желудочно-кишечного тракта.

- •Выделение

- •76. Определение скорости клубочковой фильтрации.

- •77. Исследование почечного плазмотока и кровотока с помощью клиренса парааминогиппуровой кислоты (паг).

- •78. Оценка величины почечной реабсорбции (методом клиренса).

- •79. Оценка почечной секреции (методом клиренса).

- •80. Количественные показатели в анализах крови и мочи, отражающие функции почек.

24. Определение артериального давления по методу Короткова и Рива-Роччи.

(а) метод Рива-Роччи – пальпаторный. Когда давление в манжетке становится выше артериального, пульс на лучевой артерии исчезает. Снижая давление в манжетке, определяют момент появления пульса. Давление в этот момкнт соответствует величине систолического АД.

(б) метод Короткова – аускультативный. Когда давление в манжетке становится выше артериального, кровоток в артериях ниже места наложения манжетки прекращается. В момент, когда при снижении давление в манжетке становится меньше систолического АД, в артериях ниже места наложения манжетки начинается прерывистый (только во время систолического повышения давления) ток крови. Этот кровоток турбулентный, сопровождается появлением звуков, которые можно слышать с помощью фонендоскопа. Звуки (тоны Короткова) слышны все время, пока давление в манжетке ниже систолического АД, но выше диастолического АД. В момент, когда давление в манжетке становится ниже диастолического уровня, тоны Короткова исчезают, потому что кровоток в артериях становится непрерывным, ламинарным. Таким образом, этим методом можно определить и систолиеское, диастолическое давление.

25. Прямая регистрация артериального давления (3 типа волн на кривой ад)

Прямая регистрация АД проводится с помощью зонда (иглы или катетера), введенного в артерию и соединённого трубками с манометрическим датчиком.

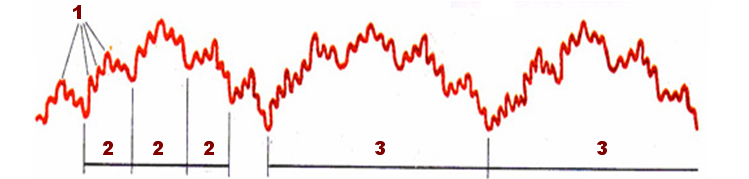

На кривой АД можно отметить (1) волны 1-го порядка, которые представляют собой пульсовые колебания давления, связанные с работой сердца (70-80 раз в минуту); (2) волны 2-го порядка – дыхательные, связанные с увеличением притока крови к сердцу во время вдоха и уменьшением притока крови к сердцу во время выдоха (12-16 раз в минуту); (3) волны 3-го порядка, связанные с изменением тонуса сосудодвигательного центра продолговатого мозга (например, при гипоксии). Их частота 1-2 волны в минуту.

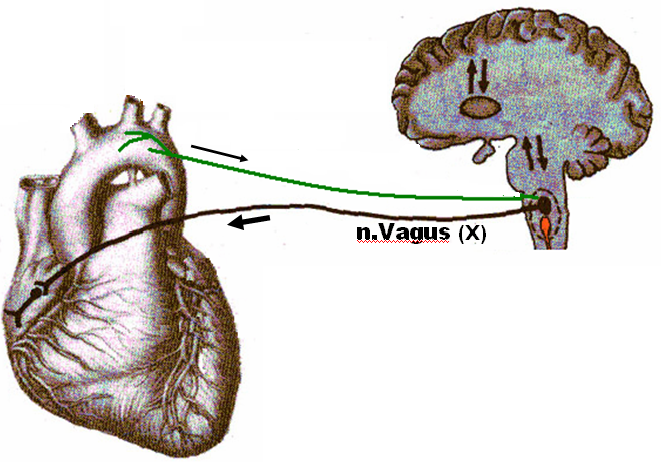

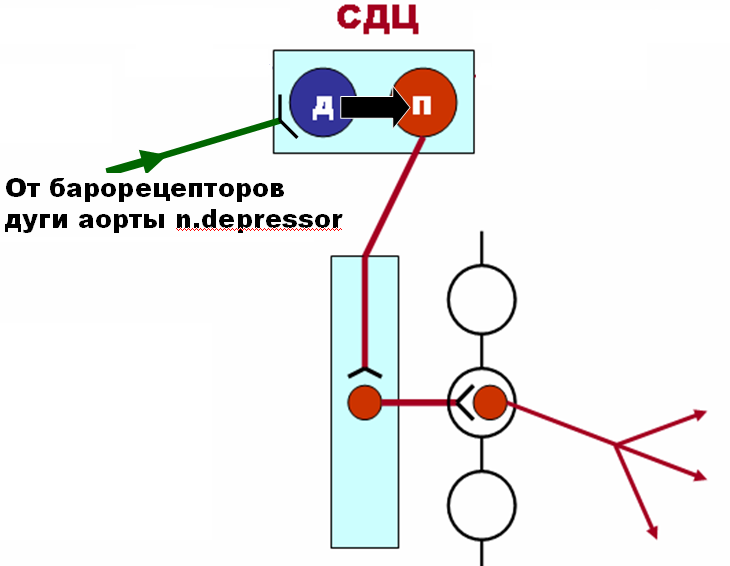

26. Экспериментальные исследования влияния блуждающего и депрессорного нервов на ад.

В остром опыте у кролика регистрируют давление в сонной артерии прямым методом. При раздражении периферического отрезка перерезанного блуждающего нерва сразу же происходит резкое снижение АД, связанное с остановкой сердца. При раздражении центрального отрезка перерезанного депрессорного нерва снижение АД происходит не сразу, развивается постепенно, не достигает слишком низкого уровня. В этом случае причиной изменения АД является расширение сосудов, вызванное уменьшением сосудистого тонуса.

Парасимпатическая

иннервация сердца.

Торможение

прессорной системы, уменьшение

симпатического сосудосуживающего

тонуса.

27. Сопоставление кривых одновременной записи электрокардиограммы и фонокардиограммы.

Начало возбуждения желудочков отражается началом зубца Q (ЭКГ). От начала зубца Q до захлопывания атриовентрикулярных клапанов проходит фаза асинхронного сокращения, поэтому начало I тона приходится на зубец R. Начало II тона соответствует окончанию зубца Т.

28. Методы оценки работы клапанного аппарата сердца: аускультация, фонокардиография, эхокардиография, допплерография.

(см. вопрос 23)

Эхокардиография – регистрация отраженных ультразвуковых сигналов от движущихся структур сердца. Принципиальная схема прибора: генератор ультразвука (УЗ направляется к сердцу) – датчик (улавливает отраженные сигналы) – регистрирующее устройство, позволяющее видеть изображение на экране дисплея (динамика) и получать изображение на бумаге (статика).

Допплерография – основана на физическом эффекте Допплера. Ультразвук от движущихся структур сердца отражается с изменяющейся частотой: движение структуры по направлению к датчику приводит к увеличению частоты отраженных УЗ-волн (причем пропорционально скорости движения); движение по направлению от датчика приводит к уменьшению частоты отраженных волн. Таким образом, можно оценивать состояние клапанов, исследовать кровоток в сосудистой системе различных органов.

Методы оценки показателей насосной функции сердца: эхокардиографияч, метод Фика. (см. вопросы 21, 22,28)