- •2014-2015 Кровь

- •12. Группы крови системы «резус».

- •13. Определение резус-принадлежности крови человека. Значение.

- •14. Определение количества гемоглобина в крови по способу Сали.

- •15. Расчёт цветового показателя крови.

- •16. Определение скорости оседания эритроцитов (соэ)

- •17. Правила переливания цельной крови и отмытых эритроцитов.

- •Сердечно-сосудистая система

- •18. Методика регистрации экг. Виды отведений.

- •19.Амплитудно-временные характеристики экг здорового человека. Анализ экг здорового человека.

- •20. Определение электрической оси сердца по стандартным отведениям экг

- •21. Исследование сердечного выброса (св)

- •22. Оценка сократительной функции миокарда.

- •23. Исследование звуковых явлений – тонов сердца (аускультация, фонокардиография)

- •24. Определение артериального давления по методу Короткова и Рива-Роччи.

- •25. Прямая регистрация артериального давления (3 типа волн на кривой ад)

- •26. Экспериментальные исследования влияния блуждающего и депрессорного нервов на ад.

- •27. Сопоставление кривых одновременной записи электрокардиограммы и фонокардиограммы.

- •28. Методы оценки работы клапанного аппарата сердца: аускультация, фонокардиография, эхокардиография, допплерография.

- •30. Пальпация пульса и его оценка.

- •31. Определение центрального венозного давления (цвд)

- •Соотношение между цвд и ад

- •32. Определение времени кругооборота крови.

- •Дыхание

- •33. Исследование показателей вентиляции лёгких. Лёгочные объёмы и ёмкости. Показатели парциальных давлений и содержания газов крови.

- •34. Содержание и парциальное давление о2 и со2 в атмосферном, альвеолярном и выдыхаемом воздухе.

- •35. Сатурационная кривая, характеризующая насыщение крови кислородом.

- •36. Кривая диссоциации оксигемоглобина и факторы, на нее влияющие.

- •37. Способы определения величины плеврального давления.

- •40. Оксигемометрия, пульсоксиметрия.

- •41. Пневмотахометрия и пик-флоуметрия, индекс Тиффно.

- •Сенсорные системы

- •42. Определение остроты зрения.

- •43. Аккомодационный рефлекс. Значение.

- •44. Зрачковый рефлекс. Физиологическое значение.

- •45. Исследование цветового зрения.

- •46. Исследование световой и темновой адаптации глаза (адаптометрия)

- •47. Определение границ поля зрения (периметрия).

- •48. Исследование вестибулоокулярных рефлексов (нистагм, проба кукольных глаз, калорическая проба.

- •49. Исследование воздушной и костной проводимости звука, слуховые пробы Вебера, Ринне.

- •50. Аудиометрия.

- •51. Методы исследования вкусовой чувствительности (густометрия).

- •52. Определение порогов обоняния (ольфактометрия)

- •53. Исследование тактильной чувствительности. Пороги различения (эстезиометрия)

- •54. Исследование температурной чувствительности (термоэстезиометрия).

- •Нервная система и высшие мозговые функции

- •55. Метод электроэнцефалографии. Значение для клиники.

- •57. Классическая методика и.П.Павлова выработки условного рефлекса.

- •58. Методы регистрации электрической активности головного мозга. Метод вызванных потенциалов.

- •59. Методики исследования биоэлектрических явлений: виды отведений, необходимая аппаратура, микроэлектродная техника.

- •60. Стереотаксический метод.

- •61. Изучение проприоцептивных и кожно-чышечных рефлексов у человека.

- •62. Представление о методах исследования высших когнитивных функций (памяти, внимания, мышления).

- •Обмен, пищеварение, питание.

- •63. Нормы потребления и источник и основных компонентов пищи. Физиологические нормы питания для различных профессиональных групп.

- •64. Основные физиологические требования к составлению пищевого рациона и режиму приёма пищи.

- •65. Определение суточного прихода энергии.

- •66. Методы измерения расхода энергии в организме (принцип прямой и непрямой калориметрии)

- •67. Определение расхода энергии по методике Крога: ход исследования, расчёт расхода энергии.

- •68, . Определение расхода энергии методом Дугласа-Холдена: необходимые принадлежности, Ход исследования, принцип расчёта.

- •69.Определение расхода белков, жиров, углеводов, расхода энергии по способу Шатерникова. Принцип метода, Последовательность расчёта.

- •70. Методика определения основного обмена.

- •71. Вычисление должных величин основного обмена.

- •72. Определения процента отклонения основного обмена от нормы по формуле Рида.

- •73. Методики и.П.Павлова исследования пищеварительной системы. Преимущества хронического эксперимента.

- •74.Исследование секреторной деятельности слюнных желез.

- •75. Исследование моторики желудочно-кишечного тракта.

- •Выделение

- •76. Определение скорости клубочковой фильтрации.

- •77. Исследование почечного плазмотока и кровотока с помощью клиренса парааминогиппуровой кислоты (паг).

- •78. Оценка величины почечной реабсорбции (методом клиренса).

- •79. Оценка почечной секреции (методом клиренса).

- •80. Количественные показатели в анализах крови и мочи, отражающие функции почек.

54. Исследование температурной чувствительности (термоэстезиометрия).

Метод заключается в определении плотности холодовых и тепловых рецепторов в коже и слизистых оболочках. Наибольшую плотность рецепторов обоих типов имеет кончик языка и кончики пальцев. Холодовых рецепторов больше, чем тепловых, и расположены они в поверхностных слоях кожи. Простейший термоэстезиометр представляет собой пробирку с впаянной в дно стальной проволочкой. Пробирка заполняется холодной или горячей водой. При раздражении тепловых или холодовых точек возникает отчётливое температурное ощущение (без тактильного ощущения прикосновения).

Нервная система и высшие мозговые функции

55. Метод электроэнцефалографии. Значение для клиники.

ЭЭГ –это регистрация суммарной электрической активности нейронов коры головного мозга (возможно, и подкорковых структур) – их ВПСП, ТПСП, импульсной активности – с помощью электродов , расположенных на коже головы. Если электроды расположены прямо на поверхности коры головного мозга. Метод называется электрокортикографией (ЭКоГ).

Ритмы ЭЭГ меняются в зависимости от состояния человека, характера действующих раздражителей, их частоты и силы. Выделяют 4 основных ритма:

А ЛЬФА-ритм 8-13

Гц, 50 мкВ

ЛЬФА-ритм 8-13

Гц, 50 мкВ

(бодрствование-покой, дремота, засыпание)

Источник ритма – возможно, таламус.

БЕТА-ритм 14-50 Гц, до 25 мкВ

(бодрствование-возбуждение, быстрая фаза сна)

Источник ритма – возможно, стволовые активирующие системы.

ТЕТА-ритм 4-7 Гц, 100-150 мкВ

( медленные фазы сна)

Источник ритма – возможно, гиппокамп.

ДЕЛЬТА-ритм до 1 Гц, до 300мкВ

(глубокий сон – дельта-сон)

Источник ритма – «собственный ритм коры»

В клинике ЭЭГ используется с диагностической целью: для определения локализации эпилептического очага, опухолей мозга, для диагностики расстройств психики. Метод широко применяется в анестезиологии и хирургии для оценки глубины наркоза.

56. Электроэнцефалографические ритмы, их параметры и происхождение. (см. № 55).

57. Классическая методика и.П.Павлова выработки условного рефлекса.

Условный сигнал должен опережать действие безусловного подкрепления.

Условный сигнал должен быть достаточно сильным, чтобы вызвать ориентировочную реакцию (рефлекс «что такое?).

Безусловный раздражитель должен быть сильнее условного (например, слюноотделительный условный рефлекс легко вырабатывается у голодного животного)

Необходимо многократное повторение действия условного сигнала и безусловного подкрепления в нужном сочетании.

Необходимо активное функциональное состояние коры головного мозга и отсутствие дополнительных раздражителей во внешней среде.

58. Методы регистрации электрической активности головного мозга. Метод вызванных потенциалов.

(а) регистрация общей электрической активности – ЭЭГ. Отведения: биполярные (оба электрода активные) и униполярные (один электрод активный (на коже головы над определённой корковой зоной) , а другой электрод – пассивный (на мочке уха). В ряде случаев следует применять комбинацию биполярных и униполярных отведений, что важно для точной локализации очага поражения. Особым видом исследования является «реакция усвоения ритма» Она выражается в появлении на ЭЭГ колебаний в ритме раздражений (мелькание света, нарастающая частота звуковых сигналов и пр.).

(б) регистрация местной электрической активности мозга – метод вызванных потенциалов. Вызванные потенциалы – это биоэлектрические колебания,

к оторые

возникают в ответ на внешний стимул

через определённое время от начала его

действия.

оторые

возникают в ответ на внешний стимул

через определённое время от начала его

действия.

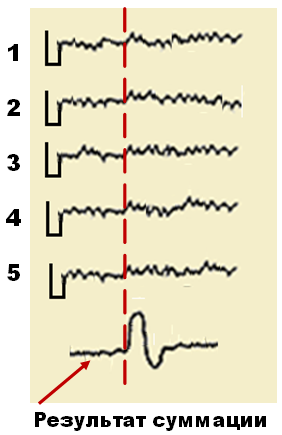

Одиночные ВП на фоне постоянной активности (ЭЭГ) трудно различимы (их амплитуда не больше амплитуды волн ЭЭГ).

Специальные технические устройства позволяют выделить ВП из фонового «шума» путём последовательного накопления (или суммации).

При этом суммируются сотни (и даже тысячи) отрезков ЭЭГ, строго приуроченных к началу действия стимула.

С помощью этого метода можно исследовать сенсорные функции в норме и патологии, а также сложные психические процессы, которые развиваются в ответ на действие внешнего стимула.