AA_2012_04-045-050

.pdf

6. Заболевания щитовидной железы

Впоследствии операции на щитовидной железе стали осуществляться тысячами. В разработке их особая заслуга принадлежит швейцарскому хирургу Теодору Кохеру (T. Kocher). При базедовой болезни впервые оперативное вмешательство осуществил Д. Листер (D. Lister) в 1877 г. Среди отечественных хирургов много сделали в разработке операций на щитовидной железе А.В. Мартынов, О.В. Николаев, В.С. Семенов и Е.С. Драчинская.

Современные операции на щитовидной железе обычно осуществляются под наркозом. Однако их вполне можно произвести и под местным обезболиванием, поскольку четкое футлярное строение фасций шеи позволяет произвести любое вмешательство по поводу зоба совершенно безболезненно. Больной находится на операционном столе на валике с откинутой кзади головой (рис. 170). Доступ к щитовидной железе предложен Т. Кохером и носит его имя. Поперечный разрез Кохера в виде воротника производится соответственно складкам кожи на шее (рис. 171). Чем ниже делается разрез кожи, тем лучше косметический эффект операции. После разреза кожи и m. platysma обнажаются передние мышцы шеи

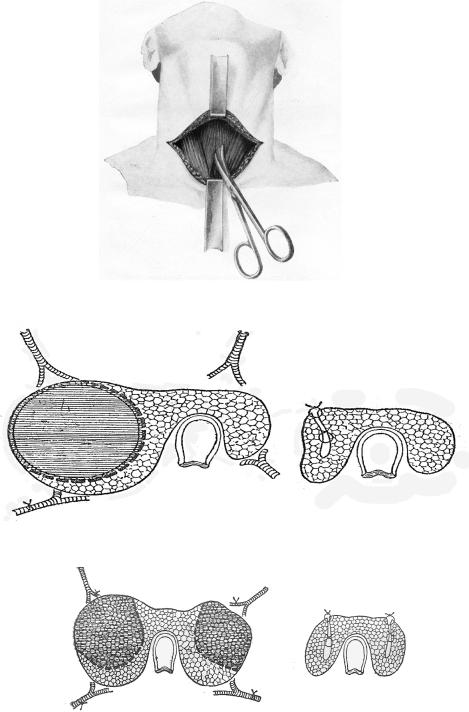

– грудинно-подъязычная и грудинно-щитовидная, прикрывающие щитовидную железу (m. sterno-hyoideus, m. sterno-thyreoideus) (рис. 172). Обе мышцы пересекаются как можно выше разреза кожи. При операциях под наркозом мышцы можно не пересекать, а ограни- читься рассечением белой линии шеи (рис. 173), что позволяет получить лучший космети- ческий эффект. После обнажения щитовидной железы производится само вмешательство, характер которого зависит от вида заболевания.

При одиночных плотных узлах и эутиреоидном зобе вмешательство может быть ограничено энуклеацией узла (рис. 174). После рассечения ткани щитовидной железы над узлом последний вылущивается тупым путем с остановкой кровотечения из подходящих к узлу сосудов. Далее ложе узла ушивают и накладывают на рану швы с резиновым выпускником к месту операции.

При смешанных эутиреоидных зобах производится операция резекции пораженных долей железы (рис. 175). После гемостаза культи долей ушивают, дренируют и ушивают операционную рану.

При тиреотоксических зобах осуществляется субтотальная резекция щитовидной железы. Во время этого вмешательства удаляют обе доли и перешеек щитовидной железы, оставляя от 2 до 6 г е¸ ткани, что обеспечивает нормальную функцию органа после вмешательства. Применяют три основные методики операции. Первая разработана Т. Кохером и заключается в том, что все четыре щитовидные артерии выделяют и перевязывают на протяжении, после чего иссекают боковые доли и перешеек железы, оставляя небольшие участки по бокам трахеи.

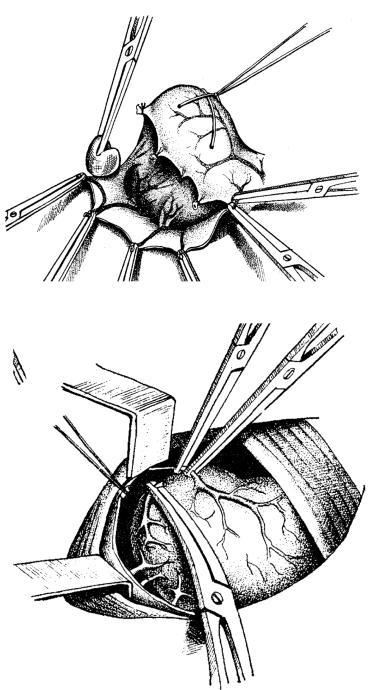

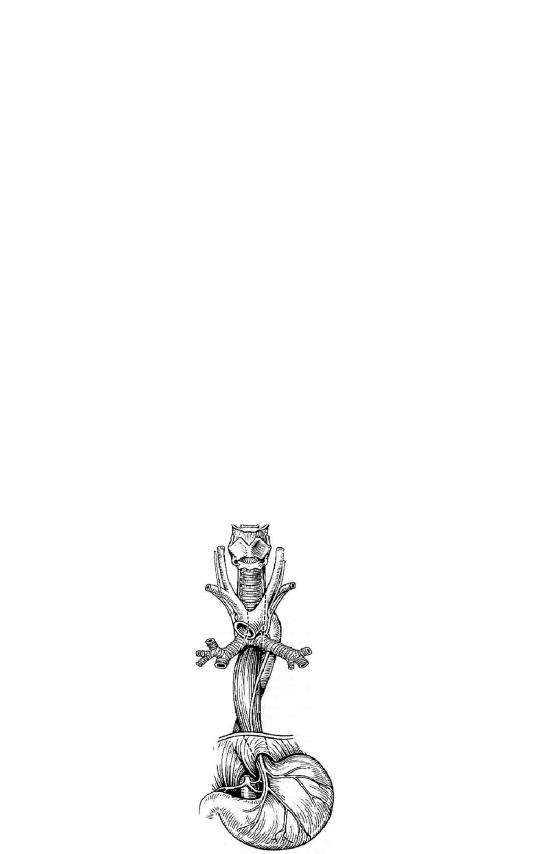

Отечественные хирурги чаще применяют методику О.В. Николаева: после обнажения железы и вскрытия наружного листка фасции (рис. 176) каждый сосуд, подходящий к ткани железы, захватывается кровоостанавливающими зажимами, после чего пересекается (рис. 177). При этом задне-внутренние участки боковых долей по бокам трахеи остаются нетронутыми, обеспечивая функцию железы после операции и защищая возвратные нервы и паращитовидные железы от повреждения во время вмешательства (рис. 178).

261

Клиническая хирургия

Рис. 170. Положение больного на операционном столе

Рис. 171. Доступ Кохера |

Рис. 172. Обнажены мышцы шеи |

262

6. Заболевания щитовидной железы

Рис. 173. Рассечение белой линии шеи

Рис. 174. Энуклеация при узловом зобе

Рис. 175. Резекция долей щитовидной железы

263

Клиническая хирургия

Рис. 176. Рассечение наружного листка фасции

Рис. 177. Перевязка сосудов

264

6. Заболевания щитовидной железы

Рис. 178. Оставление ткани железы около трахеи

Существует еще методика петербургской ученой Е.С. Драчинской, которая заключается в том, что во время субтотальной резекции железы осуществляется перевязка на протяжении только верхних щитовидных артерий. Во время выделения долей железы все подходящие к ним сосудистые веточки перевязывают и оставляют после удаления долей участки массой 2–6 г в нижних полюсах железы. При этом нижние щитовидные артерии на протяжении не перевязываются, обеспечивая питание оставленных отделов железы. Эта методика также предохраняет область прохождения нижнегортанных нервов от повреждения во время операции.

При опухолях щитовидной железы производится либо экстирпация (полное удаление) железы вместе с капсулой и регионарными лимфоузлами, либо (при малых опухолях) гемиструмэктомия – внекапсульное удаление половины железы с перешейком и регионарными лимфоузлами шеи. Экстрипация осуществляется после широкого обнажения органа. Производится перевязка всех 4 щитовидных артерий на протяжении. После этого вне капсулы железы удаляют ее боковые доли, перешеек и лимфоузлы шеи одним блоком. Для предупреждения возможного повреждения нижнегортанного нерва последний выделяют при мобилизации долей и на глаз отходят от него, не повреждая.

При лимфоидном зобе Хашимото в случаях, когда хирург решает осуществить оперативное вмешательство, последнее производится по тем же правилам.

После экстирпации щитовидной железы по поводу рака или лимфоидного зоба Хашимото больные в течение всей последующей жизни должны находиться на заместительной терапии и принимать гормоны щитовидной железы.

Во время и после операций на щитовидной железе могут развиться многочисленные специфические осложнения, знание которых необходимо врачу как для профилактики последних, так и для лечения их, если таковые уже развились.

Наиболее грозным осложнением операций на щитовидной железе является артериальное кровотечение во время или после операции. Кровотечение во время операции, по мнению В.С. Семенова, настолько грозное, что оставляет лишнюю пленку извести на аорте хирурга. Предупредить его можно, наложив предварительно лигатуру на щитовидные арте-

265

Клиническая хирургия

рии на протяжении или по методике О.В. Николаева с захватом сосудистых ветвей до их пересечения с последующим тщательным лигированием сосудов. В случае кровотечения после операции из-за соскальзывания лигатуры с сосуда следует срочно раскрыть рану и захватить его кровоостанавливающим зажимом с последующей лигатурой и прошиванием тканей возле сосуда.

Венозное кровотечение во время вмешательства опасно как возможностями массивной кровопотери, так и перспективой развития воздушной эмболии – смертельного осложнения операций на шее. Дело в том, что из-за четкой футлярности тканей на шее венозные сосуды шеи не спадаются, а во время вдоха в них развивается отрицательное давление, способствующее всасыванию воздуха в сосудистое русло и развитию смертельной воздушной эмболии. В связи с этим во время операции следует венозные сосуды любого диаметра пересекать только после предварительного захватывания сосудистыми зажимами и тщательно лигировать. При возникновении кровотечения следует прижать рану пальцем, после чего захватить и лигировать поврежденный сосуд. В слу- чае появления присасывающего звука в ране (при повреждении вены) необходимо сроч- но прижать рану пальцем и придать больному положение Тренделенбурга, чтобы попавший в сосудистое русло воздух ушел в нижние конечности, а не в зону головного мозга; после этого следует лигировать поврежденный сосуд.

Травма или пересечение возвратного нерва ведет к параличу мышц гортани ниже голосовой щели и нарушению фонации. При двухстороннем повреждении у больного развиваются асфиксия и полная потеря голоса. Травма возвратного нерва во время операции характеризуется появлением кашля и невозможностью произнести звук «Р». В этом случае хирург обязан прервать операцию и разобраться в обстановке. Не только пересечение возвратного нерва, но и его травма инструментом может привести к его временному параличу или парезу. Односторонняя травма возвратного нерва может быть впоследствии компенсирована пациентом. Этому способствуют лекарственная терапия и физиолечение. Пересечение же нерва невозможно компенсировать. Предупредить травму возвратного нерва можно, применяя во время операции методику О.В. Николаева (оставление участков железы в задне-внутренних отделахбоковыхдолейитщательноеоперированиевпределахнаружнойфасциишеи).Приоперациях с лигированием сосудов на протяжении следует выделять возвратный нерв и визуально контролировать, чтобы он не был травмирован во время вмешательства.

Повреждение или удаление паращитовидных желез ведет к появлению у больного судорог прямо на операционном столе, поскольку паратгормон этих желез обеспечи- вает нормальный уровень кальция сыворотки крови и таким образом влияет на мионевральную передачу нервных импульсов. Купировать приступ судорог у больного можно только путем введения 10%-ного раствора хлористого кальция внутривенно. Судороги прекращаются и вновь появляются через 3–4 ч, что требует повторного введения раствора хлорида кальция. Снижение уровня кальция сыворотки крови может быть выявлено как биохимическими анализами, так и клинически – путем проведения проб Труссо (при сжатии предплечья пальцы пациента складываются в виде руки акушера) или пробы Хвостека (при постукивании пальцем в зоне выхода лицевого нерва впереди ушной раковины появляется судорожное подергивание мимических мышц лица).

266

6.Заболевания щитовидной железы

Âслучае повреждения паращитовидных желез и появления судорожного синдрома следует использовать введение больному паратгормона или прибегнуть к трансплантации паращитовидных желез от трупа. В.М. Воскресенский при тиреопривной тетании после операций на щитовидной железе прибегал к подсадке бульонной кости по В.А. Оппелю. Операция осуществляется следующим образом. Кусок говяжьей кости 2× 1 см проваривается в стерильном физиологическом растворе и под местной анестезией имплантируется под кожу груди справа. После этого уровень кальция крови повышается до нормальных цифр. Такоесостояниепродолжаетсявтечение1–1,5 года.Этаметодикавсвязисвозможностямитрансплантациипаращитовидныхжелезимедикаментознойкомпенсацииихотсутствияпочтинеприменяется. Предупреждение повреждения паращитовидных желез во время операции – тщательное оперирование кнутри от наружного листка четвертой фасции шеи.

Âслучае чрезмерного удаления ткани щитовидной железы во время струмэктомии у пациента развивается гипотиреоз – значительное снижение функции железы с появлением вялости, адинамии, отеков лица и сонливости. Состояние это называется микседемой и требует постоянной заместительной терапии гормонами щитовидной железы.

Тиреотоксический криз – осложнение, развивающееся до, во время или после операций по поводу тиреотоксического зоба в тяжелых случаях. Клиническая картина, по мнению большинства авторов, объясняется большим и чрезмерным поступлением в кровь гормонов щитовидной железы. Появляются боль в зубах, покраснение лица, резкая тахикардия и мерцательная аритмия, одышка, удушье, развивается коматозное состояние, которое может закончиться смертью больного от остановки сердца. Некоторые авторы полагают, что тиреотоксический криз может быть вызван гиперфункцией коры надпочечников. Борьба с этим осложнением заключается в назначении ганглиоблокаторов, внутривенном введении капельно охлажденного водного 1%-ного раствора йодистого калия (до 500 мл), применении локальной гипотермии (пузыри со льдом в подмышечные впадины и паховые области). Тщательная предоперационная подготовка больных тиреотоксикозом с применением нейроплегиков и капельных введений раствора йодистого калия предупреждает развитие этого осложнения. Необходимо отметить, что тиреотоксические кризы не развиваются при операциях, которые проводятся под наркозом.

Исходы операций. Смертность после операций по поводу зоба в настоящее время минимальна.ПоданнымО.В.Николаева,на6000операцийпоповодуузловогозобазарегистрировано 2 смертных случая. По нашим данным, после операций на щитовидной железе за 40 лет погиб одинбольнойотпараличасердцана3-исуткипослевмешательства.Притиреотоксическомзобе, по сводной статистике В.С. Семенова, охватывающей более 10000 операций, летальность составила 0,4%. У О.В. Николаева после этих операций случаев смерти не было.

Профилактика эндемического зоба.Поскольку эндемический зоб развивается в связи

ñнедостатком йода в природе, существует государственная программа профилактики зоба, которая проводится в эндемичных регионах. Она заключается в том, что в торговой сети продается йодированная соль, приготовляемая путем добавления йодистого калия в обыч- ную пищевую соль; определенные контингенты (беременные женщины, школьники и воспитанники детских садов) подвергаются дополнительной профилактике (назначение йодированных таблеток – антиструмина или его аналогов).

267

Клиническая хирургия

7. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВОДА

7.1. Дисфагии

Дисфагия – группа заболеваний, которую объединяет один общий признак – расстройство глотания. Все нозологические формы относятся к одному органу – пищеводу.

Анатомические особенности. Пищевод – часть пищеварительной трубки, которая соединяет глотку с желудком. Стенка его состоит из слизистой и двух слоев мышеч- ной оболочки. Пищевод покрыт брюшиной только в дистальном отделе, в верхней части брюшной полости, где он проходит от диафрагмы до кардиального отдела желудка. Обычно эта часть составляет от 2 до 4 см. По ходу пищевода имеются три физиологи- ческих сужения: место перехода глотки в пищевод, уровень бифуркации трахеи и место перехода пищевода через диафрагму и впадения его в желудок (рис. 179). В местах физиологических сужений пищевода чаще локализуются различные патологические процессы (инородные тела, ожоги). Пищевод располагается в заднем средостении и находится в интимной близости к ряду жизненно важных образований, которые могут вовлекаться в патологические процессы, происходящие в пищеводе (аорта, трахея и блуждающие нервы с их ветвями – верхний и нижний гортанные нервы).

Рис. 179. Анатомия пищевода

268

7. Хирургические заболевания пищевода

Главный симптом заболеваний пищевода – дисфагия, расстройство глотания. Кроме того, при заболеваниях пищевода наблюдаются загрудинные боли, регургитация (срыгивание пищи полным ртом) и пищеводная рвота. Последняя отличается тем, что происходит, в отличие от желудочной, во время приемов пищи. Часто наблюдается слюнотечение.

Кроме основных признаков заболеваний пищевода, известен ряд симптомов со стороны других органов груди, располагающихся вблизи пищевода и вовлеченных в патологический процесс (боли в груди и загрудинные боли, в зависимости от того, вовлечена ли в патологический процесс плевра; одышка; симптом Горнера – узость глазной щели и зрачка при прорастании симпатического нерва; осиплость голоса при вовлече- нии в процесс нижнегортанного нерва; боли в области сердца).

Методы исследования пищевода включают эзофагоскопию, рентгенологическое

èультразвуковое исследования в виде ультразвуковой эндоскопии. Во время эзофагоскопии можно визуально исследовать слизистую пищевода, выявить наличие инородных тел, воспалительных или опухолевых изменений и произвести ряд манипуляций – удалить инородное тело, остановить кровотечение из вен пищевода путем прижигания или клипирования сосудов, взять кусочки ткани для гистологического исследования. При рентгенологическом исследовании с бариевой взвесью определяют проходимость пищевода и выявляют наличие сужений или опухолей органа.

Ультразвуковое эндовидеоисследование позволяет визуализировать послойное строение пищеводной стенки. В ряде случаев, особенно при выяснении распространения опухолей пищевода, используется метод пневмомедиастинографии – исследования пищевода на фоне введенного в средостение газа. Существует несколько методов пневмомедиастинографии, из которых наиболее распространены методы Р. Риваса и В.И. Казанского. По Ривасу больному делается вкол иглы между анальным отверстием

èкопчиком и через нее вводится 500–800 мл кислорода. Затем больной садится, и после появления крепитации в надключичных областях ему проводят рентгеновское исследование. По Казанскому игла вводится в переднее средостение через прокол по верхнему краю рукоятки грудины и производится введение кислорода.

Наиболее простой классификацией заболеваний и повреждений пищевода является классификация, предложенная М.А. Подгорбунским и Т.И. Шраером:

–инородные тела;

–ахалазия пищевода;

–ожоги и рубцовые стриктуры пищевода;

–доброкачественные опухоли и дивертикулы пищевода;

–злокачественные опухоли пищевода.

В эту классификацию не вошли огнестрельные ранения пищевода, которые представляют особую главу военно-полевой хирургии и требуют отдельного освещения.

Инородные тела в пищеводе встречаются достаточно часто. Причина их появления – проглатывание кусков пищи (кости мясные, рыбные), каких-либо предметов (монеты, булавки, зубные протезы и пр.). Инородное тело может застрять в пищеводе на любом уровне, но чаще всего задержка происходит на уровне яремной вырезки (около 50%), на

269

Клиническая хирургия

уровне бифуркации трахеи (18%) и крикофарингеального сужения (11%). Симптомы повреждения пищевода чаще всего наблюдаются немедленно.

Появляются сильные боли за грудиной, невозможность проглатывать пищу (дисфагия), слюнотечение и рвота с примесью крови. В некоторых случаях отмечаются асфиксия и цианоз. Длительное пребывание инородного тела в пищеводе приводит к развитию эзофагита, а при перфорации пищевода – гнойного медиастинита и околопищеводного абсцесса средостения. В редких случаях крупное инородное тело может привести не только к перфорации пищевода, но и к повреждению соседних органов (аорты и даже сердца).

Диагностика инородных тел строится на основании анамнеза и объективного исследования. При эзофагоскопии можно увидеть инородное тело и изменения пищеводной стенки. Рентгеновское исследование с водорастворимыми контрастными веществами позволяет выявить наличие инородного тела в пищеводе, а при затекании контрастного вещества за пределы стенки пищевода – установить наличие перфорации.

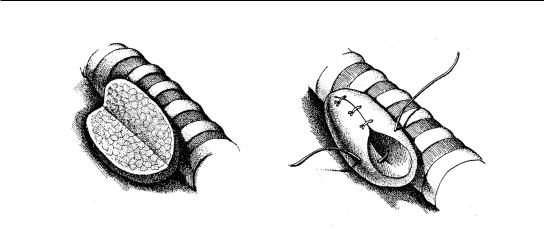

Лечение только оперативное. Вмешательство должно быть произведено как можно раньше, поскольку промедление приводит к развитию эзофагита, а при перфорации пищевода – медиастинита. Срочная эзофагоскопия позволяет установить наличие инородного тела и удалить его через эндоскоп. Существует ряд методов извлечения инородных тел из пищевода. Цель их – удаление инородного тела с минимальной травмой органа. Если удалить инородное тело при эзофагоскопии не удается, то прибегают к оперативному вмешательству. Последнее осуществляется под наркозом и включает в себя выделение пищевода после разреза на шее, торакотомии или лапаротомии в зависимости от уровня расположения инородного тела. После обнажения пищевода производят эзофаготомию, удаление инородного тела и ушивание раны пищевода с последующим дренированием области повреждения. После эзофаготомии, удаления инородного тела осуществляется введение зонда в желудок для питания больного или накладывается гастростома (при обширных травмах). С целью борьбы с инфекцией пациенту назначают антибиотики. После извлечения инородного тела больной должен находиться под наблюдением в течение 7–10 дней, чтобы избежать возможных осложнений (эзофагит, медиастинит).

Ахалазия пищевода и кардиоспазм. Заболевание, характеризующееся нарушением моторики, приводящее к расстройствам глотания и даже непроходимости пищевода. Ранее считалось, что это одно заболевание, хотя некоторые ученые полагают, что существует два вида патологии. Болезнь характеризуется нарушением перистальтики пищевода, приводящим к расстройствам глотания, как правило, в дистальном его отделе.

Причинами считают дегенеративные изменения в интрамуральных ганглиях пищевода, инфекцию или воспалительные изменения в клетчатке средостения. Последняя гипотеза высказана К.Н. Зиверт на основании изучения морфологии клетчатки средостения при терминальных стадиях кардиоспазма. Суть заболевания заключается в том, что вследствие нарушений иннервации развивается дисфункция с расстройствами продвижения по пищеводу пищевого комка. Эти изменения наиболее выражены в

270