AA_2012_04-045-050

.pdf

7. Хирургические заболевания пищевода

Рис. 203. Тонкокишечная эзофагопластика по Ру – Герцену – Юдину

Рис. 204. Толстокишечная эзофагопластика по Келлингу

291

Клиническая хирургия

Рис. 205. Толстокишечная эзофагопластика из правой половины толстой кишки

Рис. 206. Желудочная эзофагопластика по Гальперну

292

7. Хирургические заболевания пищевода

Рис. 207. Тонкокишечная эзофагопластика по Савиных

В 1949 г. сибирский хирург Н.И. Еремеев предложил осуществлять тонкокишечную пластику пищевода с проведением трансплантата в переднем средостении. Преимущества операции Еремеева те же, что и операции А.Г. Савиных. Аналогичны и недостатки. В 1951 г. канадские хирурги Р. Робертсон и Т. Сержан опубликовали метод под своим именем, не упоминая имени первооткрывателя Н.И. Еремеева.

Опасности развития медиастинита и гибели от него больного побуждали хирургов искать новые пути, сочетавшие в себе безопасность и косметический эффект прежних вмешательств. В 1960 г. по заданию А.Г. Савиных А.И. Осипов разработал новый путь проведения трансплантата на шею – создание туннеля между грудиной и внутренней грудной фасцией. Плотный листок ее предохранял от проникновения инфекции в клетчатку средостения при развитии гнойных осложнений. Загрудинно-предфасциаль- ный путь проведения трансплантата стал для многих хирургов операцией выбора при проведении пластики пищевода.

Современные методики пластики пищевода. В настоящее время пластика пищевода осуществляется по трем основным методикам.

1. Пищевод создается из тонкой кишки по Ру – Герцену – Юдину путем создания трансплантата из начального отдела тонкого кишечника с сохранением питания (см. рис. 201). По Юдину выделяют сохраненные сосуды, что позволяет удлинить трансплантат. Последний проводится на шею под кожей груди, загрудинно-предфасциально или в заднем средостении (рис. 208).

293

Клиническая хирургия

1 |

2 |

3 |

Рис. 208. Способы проведения трансплантата:

1 – подкожно; 2 – в заднем средостении; 3 – загрудинно-предфасциально

2.Создание пищевода из толстого кишечника путем мобилизации илео-цекаль- ного угла и восходящей ободочной кишки по Лафаргу – Дюфуру и Кабанье с перевязкой одной подвздошно-толстокишечной артерии (см. рис. 203). Трансплантат проводится на шею под кожей груди, в загрудинно-предфасциальном туннеле или в заднем средостении по Савиных.

3.В последние годы О.К. Скобелкин и А.Ф. Черноусов внедрили в клиническую практику пластику пищевода из большой кривизны желудка и даже предложили специальные сшивающие аппараты для быстрого и успешного выкраивания желудочной трубки. Последняя обычно проводится на шею в заднем средостении после удаления пищевода по методике А.Г. Савиных. Функция этого пищевода безупречна, а косметический эффект отличный (см. рис. 196).

Разработанные методики пластики пищевода, в которых отечественные хирурги сыграли существенную роль, позволили возвратить тяжелую категорию больных к полноценной жизни.

В основе успеха в лечении ожогов пищевода лежит ранняя и своевременная помощь на каждом этапе лечения. Своевременное и активное использование раннего бужирования дает возможность избежать в большинстве случаев развития стриктуры. При наличии стриктуры пищевода только успешная пластика позволяет излечить больного

èвернуть его к общественно полезной жизни.

294

8.Хирургические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки

8.ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА

ÈДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

8.1. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки

Прободная (перфоративная) язва желудка и ДПК относится к тяжелейшим и опасным осложнениям язвенной болезни. Среди острых заболеваний органов брюшной полости она составляет 1,2–1,5% (по данным отдельных авторов, 3,2–5,4%).

Прободная язва желудка и ДПК известна клиницистам и патологоанатомам с конца XVII в., эффективно лечить ее научились значительно позже. Сначала лечение сводилось к назначению больших доз опия и припарок на живот. Впервые ушивание перфоративной язвы произвел Иоганн Микулич в 1880 г., но больной умер. Первая успешная операция ушивания прободной язвы осуществлена в 1892 г. Гейснером. Первая резекция желудка по поводу перфоративной язвы с успешным исходом сделана в 1902 г. Керли. Первое успешное ушиваниеперфоративнойязвыжелудкавРоссииописанов1908г.В.М.Минцем,хотяподобные с благополучным исходом операции производились и ранее, но не освещались в печати, поэтому остались незамеченными. Первая успешная резекция желудка при прободной язве в России осуществлена земским врачом О.А. Юцевичем в 1906 г. С тех пор тактика при перфоративной язве неоднократно обсуждалась на съездах хирургов, основные принципы оперативного лечения ее, оставшиеся незыблемыми до сих пор, были сформулированы в 1929 г.

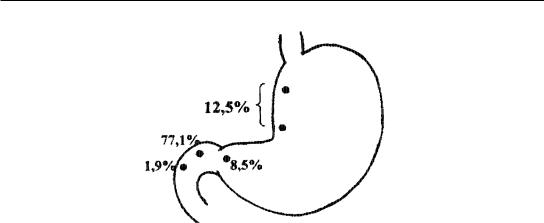

Язвенная болезнь желудка и ДПК осложняется перфорацией довольно часто, по данным разных авторов, от 3 до 30%. Отмечена зависимость частоты перфоративных язв от психических травм – во время войны она увеличивается в 2–3 раза. Перфорация чаще наблюдается у мужчин, по данным И.И. Неймарка, А.А. Шалимова, Д.П. Чухриенко, С.С. Юдина, в 10–20 раз; в последние же годы это соотношение составляет 5:1. Перфорации чаще наблюдаются в возрасте от 30 до 50 лет. Прободению подвергаются преимущественно язвы передней стенки ДПК и выходного отдела желудка. Частота перфорации язв ДПК и желудка относится как 10:1, 10:3 (рис. 209). От локализации язвы зависит клиническое течение перфорации. Перфоративные язвы желудка больше зияют, реже прикрываются соседними органами, количество поступившего в брюшную полость содержимого больше, поэтому течение их более тяжелое.

В стенке желудка и ДПК при язвенной болезни происходят параллельно 2 процесса: деструкция тканей под влиянием факторов агрессии желудочного сока и процесс репарации, рубцевания, обусловленный действием защитных механизмов. Отмечен ряд моментов, которые могут способствовать преобладанию деструктивных процессов, а следовательно, и перфорации. К ним относятся психическая травма, переедание, упот-

295

Клиническая хирургия

Рис. 209. Локализация прободных язв желудка и ДПК

ребление раздражающей пищи, метеоризм, травмы. Может привести к перфорации прием гормональных препаратов. У пожилых к прободению язв предрасполагает атеросклероз в результате развития местных расстройств кровообращения.

Чаще перфорации наблюдаются в весенний и зимний периоды, в вечернее и ноч- ное время ( ≈ 67%), так как ночь – это царство вагуса, когда снижаются тонус симпати- ческой нервной системы, устойчивость организма к экстремальным условиям. Перфоративные язвы чаще наблюдаются у лиц, профессия которых связана с тяжелыми физи- ческими нагрузками, стрессовыми ситуациями, неудовлетворительными условиями труда; провоцирует прободение язвы прием алкоголя. В литературе описаны случаи многократной перфорации одной и той же язвы (4–5 раз).

Перфорировать могут как острые, так и хронические язвы; чаще они бывают одиночные, множественные наблюдаются в 10–16% случаев, иногда встречаются «целующиеся» или «зеркальные» (расположенные против друг друга). Перфоративное отверстие обычно овальной или округлой формы, с острыми краями, при перфорации каллезной язвы оно может быть значительных размеров, с грубыми, хрящевой консистенции краями. Острые язвы (стрессовые или лекарственные) могут быть различной локализации, размер их обычно более 1 см, края мягкие, рубцовая ткань отсутствует.

Классификация прободных язв. По этиологии различают: язвенные и неязвенные (лекарственные, стрессовые) перфорации; по локализации – язвы желудка (пилорические, антральные, кардиальные, большой и малой кривизны, передней и задней стенки) и язвы ДПК (передней, задней стенки).

А.А. Гринберг (2000) рекомендует выделять, кроме того, прободение пептических язв анастомозов и перфорации, сочетающиеся с другими осложнениями язвенной болезни (кровотечением, стенозом, пенетрацией) у 10% больных.

Выделяют 3 клинические формы перфоративной язвы (по В.В. Орнатскому):

1.Перфорация в свободную брюшную полость (типичная) – 32% наблюдений.

2.Прикрытая перфорация, когда перфоративное отверстие прикрывается сальником, другим прилежащим органом, комочком пищи или фибрином. Клиническая карти-

296

8. Хирургические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки

на таких перфораций характеризуется некоторыми особенностями. Впервые она описана в 1912 г. Шницлером. Частота прикрытых перфораций составляет, по данным разных авторов, от 5 до 15%.

3. Атипичная перфорация встречается редко (3,7% случаев), происходит между листками малого или большого сальника (по pars nuda) или в забрюшинное пространство при прободении язвы задней стенки ДПК (забрюшинного отдела).

Варианты отличаются друг от друга клинической картиной и течением процесса, так как изливающееся содержимое желудка и ДПК оказывает на окружающие органы и ткани физическое, химическое и бактериологическое воздействие, причем последнее имеет решающее и возрастающее во времени значение.

Âтечении прободной язвы условно определяют 3 периода: 1) шока; 2) мнимого благополучия; 3) перитонита.

Âклинической картине перфоративной язвы Г. Мондор выделяет 2 группы признаков: основные и вспомогательные.

Основные объединяются в триаду Мондора – боль, мышечное напряжение, язвенный анамнез. Ведущим симптомом является внезапная жестокая боль в животе, по остроте ее сравнивают с ударом кинжала (симптом Дьелафуа). Интенсивность ее настолько велика, что больные бледнеют, покрываются холодным потом, иногда теряют сознание

âрезультате развития шока. В первые часы боль локализуется в верхних отделах живота, в дальнейшем она распространяется по правому или левому отделу соответственно распространению желудочного содержимого. Боль резко усиливается при перемене положения больного (симптом «ваньки-встаньки»), что объясняется разливанием по брюшной полости содержимого желудка или ДПК. Боли имеют характерную иррадиацию в правое, левое плечо, правую лопатку (как результат раздражения нервных окончаний диафрагмального нерва) – симптом Елекера, что наблюдается у 75–80% больных.

Мышечное напряжение в надчревье – один из постоянных признаков перфоративной язвы. Оно настолько выражено, что многие авторы характеризуют его как «доскообразное» или «деревянное». Из-за сильного сокращения контурируются прямые мышцы и их сухожильные перемычки, особенно это выражено на уровне пупка – симптом Дзабановского– Чугуева. Живот ладьевидно втянут, не участвует в дыхании. Этот симптом характерен для

≈74% больных. С развитием перитонита напряжение мышц ослабляется. Однако у некоторых больных этот кардинальный симптом прободной язвы слабо выражен или отсутствует (истощенные, слабые больные, старики с дряблой, атрофичной брюшной стенкой). Его трудно выявить у очень тучных больных. Степень напряжения брюшной стенки зависит также от количества излившегося в брюшную полость желудочного или дуоденального содержимого. Для прикрытых перфораций характерно длительно не исчезающее мышечное напряжение в правом верхнем квадранте живота – симптом Ратнера–Виккера.

Язвенный анамнез имеет место, по данным литературы, в 80–88% случаев. У 13–15% больных прободение развивается без каких-либо указаний в анамнезе на желудочное заболевание, некоторые авторы отмечают большую частоту таких «немых» язв – до 30%. Следует сказать, что этот процент во многом зависит от умения дежурного врача собирать анамнез.

297

Клиническая хирургия

Многие исследователи описывают продромальные симптомы перфорации ( ≈ 1/3 больных). На них впервые указал Краус в 1865 г. В разные сроки до прободения – от 30 часов до 3 недель – у больных отмечается усиление болей, диспепсических расстройств.

Êвспомогательным признакам большинство авторов (Г. Мондор, Н.Н. Самарин,

È.È.Неймарк) относят рвоту (17–62%), задержку стула, газов, сильную жажду. Рвота может быть ранняя, рефлекторного генеза, и поздняя, обычно многократная, обильная, обусловленная развитием пареза желудка и кишечника.

Важные симптомы врач выявляет при объективном осмотре больного: вынужденное положение (чаще на правом боку с поджатыми к животу коленями), бледность кожных покровов; пальпацией определяют гиперстезию кожи живота. При перфоративной язве всегда положителен симптом Щеткина–Блюмберга, возможен симптом Якушева – пальпирующая рука ощущает толчки газовых пузырьков, выходящих из желудка. Перкуссией можно установить очень важный признак – отсутствие печеночной тупости, которая наблюдается у 45–55% больных, а по некоторым данным – у 80–95%. Зона тимпанита при этом смещается в случае изменения положения тела. В более поздние сроки, с развитием перитонита, исчезновение печеночной тупости может быть обусловлено перерастяжением ободочной кишки и ее интерпозицией между печенью и диафрагмой (симптом Челаидити). При перкуссии определяется также скопление жидкости в отлогих местах в связи с затеканием желудочного или диоденального содержимого, а потом в результате развития перитонита. Иногда выявляется зона высокого тимпанита между мечевидным отростком грудины и пупком (симптом И.К. Спижарного).

При аускультации прослушивается шум трения диафрагмы под реберным краем – симптом Бруннера. Мондор приводит еще 3 аускультативных признака: 1) распространение сердечных шумов до пупка; 2) перитонеальное трение в области реберного края и подложечной области; 3) металлический звон, или серебристый шум, появляющийся при выходе из желудка газового пузыря при каждом выдохе. Эти признаки большого самостоятельного значения в диагностике не имеют, но выявление их в сомнительных случаях может помочь в постановке правильного диагноза.

Часто наблюдается симптом Кулленкампфа – болезненность передней стенки прямой кишки при пальцевом ректальном осмотре, зависящая от раздражения тазовой брюшины стекающим вниз желудочным или дуоденальным содержимым и экссудатом. А.П. Крымов предложил метод ощупывания брюшины пальцем через пупок, при этом отмечается болезненность, так как палец ближе всего оказывается к воспаленной брюшине.

Êобщим признакам перфоративной язвы относятся изменения со стороны пульса (у 25% больных отмечена брадикардия как результат раздражения n. vagus), с развитием перитонита частота пульса увеличивается, он становится слабого наполнения, нитевидным. Артериальное давление имеет тенденцию к падению. Температура тела с развитием перитонита неуклонно повышается.

Течение прободной язвы. Наличие перечисленных симптомов, выраженность их зависят от стадии течения перфоративной язвы. Первый период – период шока – характеризуется острым началом («как гром среди ясного неба»), длится 5–6 часов. Ведущий симп-

298

8. Хирургические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки

том – боль с иррадиацией вверх, могущая привести к обмороку и коллапсу. Больной бледен, черты лица заострены, холодный пот, холодные конечности, глаза испуганные, вынужденное положение, поверхностное дыхание, брадикардия, живот как «доска».

Второй период – период мнимого благополучия. В результате паралича чувствительных волокон блуждающего нерва из-за перераздражения их желудочным соком боли стихают. Кожные покровы розовеют, дыхание становится глубже, пульс учащается. Мышечное напряжение уменьшается. Наблюдается смещение зоны наибольшей болезненности брюшной стенки в сторону распространения желудочного содержимого и экссудата, т.е. чаще в правую подпеченочную и правую подвздошную области, что может привести к ошибочному диагнозу острого холецистита, острого аппендицита. При локализации перфоративной язвы в кардиальном отделе или начальном отделе малой кривизны содержимое распространяется по левому боковому каналу. Происходит пока еще незаметное, но неуклонное развитие инфекции. Этот период называют «предательским» по причине затушеванности, смазанности клинической картины. Длительность его составляет 8–12 часов.

Третий период – стадия разлитого перитонита. Характеризуется симптомами развивающегося перитонита. Защитные силы истощаются, инфекция начинает играть ведущую роль. Перитониты при перфоративной язве желудка отличаются более быстрым течением из-за массивности инфицирования брюшной полости излившимся желудоч- ным содержимым. Состояние больных тяжелое. Лицо Гиппократа. Грязный рот, сухие с корками налета язык и губы. Отрыжка, рвота вонючим застойным желудочным содержимым. Поверхностное частое дыхание. Слабый частый пульс. Артериальное давление неуклонно падает. Температура высокая. Живот вздут, не участвует в дыхании. Мышеч- ное напряжение отсутствует, резко положителен симптом Щеткина–Блюмберга. Перистальтика не выслушивается, в отлогих местах свободная жидкость. При отсутствии ле- чения больной погибает на 6–7-е сутки. Такова классическая клиническая картина при

перфорации в свободную брюшную полость.

При прикрытых перфорациях начало заболевания аналогично, но интенсивность болей довольно быстро затихает из-за прекращения излияния желудочного содержимого в результате прикрытия перфоративного отверстия. Сильная боль становится тупой. Состояние больных улучшается. Не наблюдается симптомов нарастающего перитонита. В правом подреберье определяется мышечное напряжение (симптом Ратнера–Вик- кера), иногда инфильтрат. Прикрытая перфорация может закончиться выздоровлением больного даже без лечения в случае герметичного прикрытия перфоративного отверстия. Чаще же образуется гнойник в верхних отделах брюшной полости, под печенью. Этот гнойник без лечения может привести к прорыву гноя в свободную брюшную полость и стать причиной перитонита. Кроме того, прикрытое чем-либо перфоративное отверстие под влиянием движения больного, повышения давления в желудке в любой момент способно открыться вновь, т.е. развивается так называемая двухмоментная перфорация желудка. Диагностировать прикрытые язвы помогают характерная острая боль, внезапно стихающая, а также такие методы исследования, как рентгеноскопия брюшной полости и пневмогастроскопия.

299

Клиническая хирургия

Атипичные перфорации встречаются редко. При этом отсутствует острое начало, отмечается незначительная боль без четкой локализации. Заболевание развивается как септический процесс в сальнике, в забрюшинном пространстве. С.С. Юдин считал, что для такой перфорации характерным является наличие подкожной эмфиземы в левой подключичной области, на груди, шее или в области пупка (симптом Вигиацо).

Иногда в момент прободения развивается гастродуоденальное кровотечение. При этом у больного отмечается сочетание симптомов перфорации, развивающегося перитонита и внутреннего кровотечения. Диагностика таких прободений затруднена, так как внутреннее кровотечение сглаживает картину перфорации. Боли не достигают такой интенсивности, не всегда отмечается доскообразное напряжение мышц, менее выражен симптом Щеткина–Блюмберга. Объясняется это не только тем, что кровотечение ослабляет защитные силы организма, но и тем, что излившаяся в брюшную полость кровь не вызывает такого сильного раздражения, как кислое желудочное содержимое, причем последнее еще и ощелачивается за счет крови.

Диагностика перфоративных язв. Диагностика перфорации в свободную брюшную полость обычно не представляет трудности. Сложности возникают в нетипичных случаях.

Лабораторные исследования большого значения в диагностике не имеют, так как процесс развивается очень быстро. В некоторых случаях может быть повышен лейкоцитоз, с развитием перитонита он резко возрастает, а в моче появляются изменения, характерные для интоксикации.

Чрезвычайно важное значение в диагностике перфоративной язвы имеет рентгенологическое исследование. Попавший в свободную брюшную полость газ на рентгенограмме имеет форму серпа (рис. 210) под правым (чаще) или левым (реже) куполом диафрагмы; при латерографии газ определяется между краем печени и брюшной стенкой. Пневмоперитонеум имеет место у 85% больных и считается бесспорным признаком перфорации язвы, но может наблюдаться и в случае перфорации любого полого органа. При отрицательных данных рентгеноскопии брюшной полости у больных с клиникой перфорации можно осуществить пневмогастроскопию: через желудочный зонд вводят до 500,0 мл воздуха, после чего делают снимки. Этот метод положителен в 87– 92% случаев.

Исследование желудка с контрастом в диагностике перфоративной язвы практи- чески не применяется, но в трудных случаях допустимо; используются лишь водорастворимые контрасты. Может быть применена экстренная ЭГДС; признаками перфорации являются наличие перфоративного отверстия, плохое расправление желудка и ДПК при инсуффляции воздуха. Ценные сведения дает ультразвуковое исследование брюшной полости: наличие свободного газа и свободной жидкости в животе, утолщенная стенка желудка или ДПК в месте язвенного инфильтрата. В сложных случаях рекомендовано применение лапароскопии, при которой можно определить наличие перфоративного отверстия в стенке желудка или ДПК либо косвенные признаки в виде наложения фибрина, наличия выпота, с которым можно провести пробу с йодом (темно-синее окрашивание).

300