- •Теория вероятностей и математическая статистика

- •Теория вероятностей

- •1. Общие понятия

- •1.1. Предмет теории вероятностей

- •1.2. Пространство элементарных событий

- •1.3. Операции над событиями

- •1.4. Статистический подход к понятию вероятности

- •1.5. Элементы комбинаторики

- •1. Перестановки.

- •2. Сочетания.

- •3. Размещения.

- •1.6. Классическое определение вероятности

- •1.7. Аксиоматическое определение вероятности

- •2. Основные теоремы теории вероятностей

- •2.1. Теорема умножения вероятностей

- •2.2. Теорема сложения вероятностей

- •2.3. Формула полной вероятности

- •2.4. Формула Бейеса

- •3. Повторение испытаний

- •3.1. Независимые испытания. Формула Бернулли

- •3.2. Локальная теорема Муавра – Лапласа

- •3.3. Интегральная теорема Лапласа

- •3.4. Теорема Пуассона

- •3.5. Вероятность отклонения частоты от постоянной вероятности в независимых испытаниях

- •4. Случайные величины и функции распределения

- •4.1. Случайные величины

- •4.2. Функция распределения вероятностей для дискретной св

- •4.3. Функция распределения вероятностей для непрерывной св.

- •4.4. Функция плотности распределения вероятностей

- •5. Числовые характеристики случайных величин

- •5.1. Математическое ожидание случайной величины

- •5.2. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение св

- •5.3. Моменты и другие числовые характеристики случайной величины

- •6. Основные законы распределения случайных величин

- •6.1. Законы распределения дискретных случайных величин

- •6.1.1. Биномиальное распределение

- •6.1.2. Распределение Пуассона

- •6.1.3. Геометрическое распределение

- •6.2. Законы распределения непрерывных случайных величин

- •6.2.1. Равномерное распределение

- •6.2.2. Показательное распределение

- •6.2.3. Нормальное распределение

- •7. Закон больших чисел

- •7.1. Неравенства Чебышева

- •7.2. Теорема Чебышева

- •8. Многомерные случайные величины

- •8.1. Многомерные случайные величины и их функции распределения

- •X и y независимые случайные величины.

- •8.2. Вероятность попадания двумерной случайной величины

- •8.3. Числовые характеристики двумерной случайной величины

- •Математическая статистика

- •1. Статистические законы распределения выборки

- •1.1. Вариационный ряд

- •1.2. Полигон и гистограмма

- •1.3. Эмпирическая функция распределения

- •2. Статистические оценки параметров распределения

- •2.1. Точечные оценки

- •2.2. Интервальные оценки

- •2.3. Оценка вероятности появления события через его частоту

- •3. Проверка статистических гипотез.

- •3.1. Статистические гипотезы

- •3.2. Критерии проверки гипотезы

- •3.3. Критерий согласия Пирсона

- •3.4. Критерий согласия Романовского

- •4. Элементы теории корреляции

- •4.1. Статистические зависимости

- •4.2. Линейная регрессия

- •4.3. Корреляционная таблица

- •4.4. Выборочный коэффициент корреляции

- •Литература

- •С о д е р ж а н и е

4.3. Корреляционная таблица

При большом числе

наблюдений одно и то же значение случайной

величины Х

может встретиться

![]() раз, одно и то же значение случайной

величиныY

может встретиться

раз, одно и то же значение случайной

величиныY

может встретиться

![]() раз, а одна и та же пара чисел (х,

у)

может наблюдаться

раз, а одна и та же пара чисел (х,

у)

может наблюдаться

![]() раз. Поэтому данные наблюдений группируют,

т.е. подсчитывают частоты

раз. Поэтому данные наблюдений группируют,

т.е. подсчитывают частоты![]() ,

,![]() ,

,![]() .

Все сгруппированные данные за-писывают

в виде таблицы, которую называют

корреляционной.

.

Все сгруппированные данные за-писывают

в виде таблицы, которую называют

корреляционной.

Поясним ее строение на простом примере. Имеем таблицу:

|

Y X |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

1 |

|

|

|

6 |

4 |

10 |

|

0 |

|

|

1 |

4 |

6 |

11 |

|

1 |

|

5 |

9 |

5 |

|

19 |

|

2 |

3 |

7 |

|

|

|

10 |

|

|

3 |

12 |

10 |

15 |

10 |

|

В

первой строке указаны наблюдаемые

значения (1,

2, 3, 4, 5)

слу-чайной величины Х,

а в первом столбце таблицы – наблюдаемые

значения (1,

0,

1,

2)

случайной величины Y.

На пересечении строк и столбцов находятся

частоты

![]() наблюдаемых

пар значений случайных величин Х

и Y.

Например, частота 6

указывает, что пара чисел (4,

1)

наблюдалась 6

раз.

Все

частоты помещены в прямоугольнике,

стороны которого проведены жирными

линиями.

наблюдаемых

пар значений случайных величин Х

и Y.

Например, частота 6

указывает, что пара чисел (4,

1)

наблюдалась 6

раз.

Все

частоты помещены в прямоугольнике,

стороны которого проведены жирными

линиями.

В

последнем столбце записаны суммы частот

строк. Например, сумма частот второй

строки равна

![]() -

это число указывает, что значение

случайной величины Y,

равное 0

(в

сочетании с различными значениями

случайной величины Х

),

наблюдалось 11

раз.

-

это число указывает, что значение

случайной величины Y,

равное 0

(в

сочетании с различными значениями

случайной величины Х

),

наблюдалось 11

раз.

В

последней строке записаны суммы частот

столбцов. Например, сумма частот

четвертого столбца равна

![]() -

это число указывает, что значение

случайной величины Х,

равное 4

(в

сочетании с различными значениями

случайной величины Y

),

наблюдалось 15

раз.

-

это число указывает, что значение

случайной величины Х,

равное 4

(в

сочетании с различными значениями

случайной величины Y

),

наблюдалось 15

раз.

Общее

число наблюдений

![]()

4.4. Выборочный коэффициент корреляции

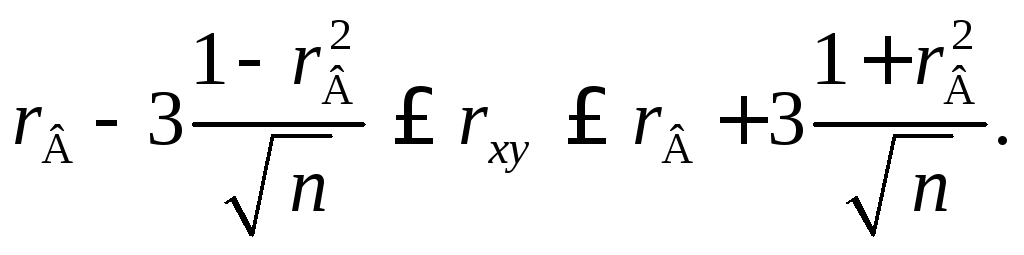

Ранее мы полагали, что значения Х и соответствующие им значения Y наблюдались по одному разу. На практике, безусловно, одна пара случайных величин (х, у) может наблюдаться любое число раз.

Поэтому формула для коэффициента регрессии (4.4) примет вид

(4.5)

(4.5)

где в сумме ![]() учтено, что пара

(х,

у)

наблюдалась

учтено, что пара

(х,

у)

наблюдалась ![]() раз,

а

раз,

а

![]() и

и![]()

выборочные средние квадратические

отклонения случайных величин Х

и Y.

выборочные средние квадратические

отклонения случайных величин Х

и Y.

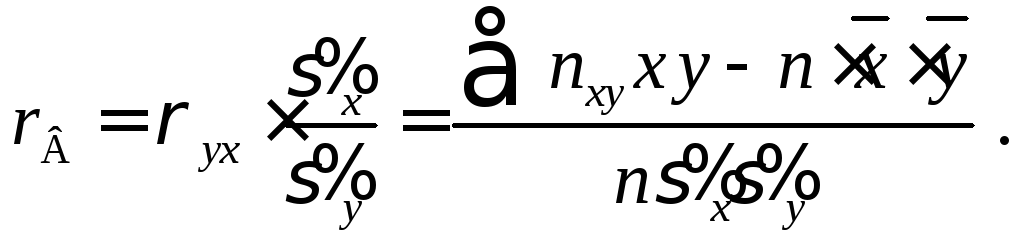

Умножим обе части

равенства (4.5) на дробь  и назовем это выражение выборочным

коэффициентом корреляции

и назовем это выражение выборочным

коэффициентом корреляции

Тогда уравнение линейной регрессии Y на Х будет иметь вид

Замечание 2. Выборочный коэффициент корреляции является безраз-мерной оценкой коэффициента регрессии

Таким образом,

основная задача корреляционного анализа

состоит в оценке степени линейной связи

между случайными величинами Х

и Y,

которая

устанавливается при помощи выборочного

коэффициента корре-ляции

![]()

Если выборочный

коэффициент корреляции

![]() мал, то линейная связь считается слабой

и ее можно не принимать во внимание.

Если же выборочный коэффициент корреляции

мал, то линейная связь считается слабой

и ее можно не принимать во внимание.

Если же выборочный коэффициент корреляции![]() близок к1,

то линейная связь сильная и к ней следует

относиться практически как к функциональной.

В противном случае, связь принято считать

статистической. И, наконец, при

близок к1,

то линейная связь сильная и к ней следует

относиться практически как к функциональной.

В противном случае, связь принято считать

статистической. И, наконец, при

![]() связь между случайными величинамиХ

и Y

имеет строго линейный характер.

связь между случайными величинамиХ

и Y

имеет строго линейный характер.

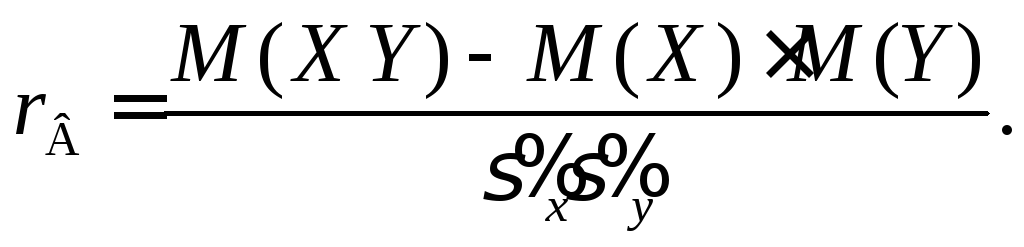

Замечание.

Выборочный коэффициент корреляции

![]() является лишь оценкой теоретического

коэффициента корреляции

является лишь оценкой теоретического

коэффициента корреляции![]() генеральной сово-купности, поэтому

возникает необходимость проверить

гипотезу о значи-мости выборочного

коэффициента корреляции

генеральной сово-купности, поэтому

возникает необходимость проверить

гипотезу о значи-мости выборочного

коэффициента корреляции![]() .

Однако, если

выборка имеет достаточно большой

объем и хорошо представляет генеральную

совокупность, т.е. является репрезентативной,

то вывод (гипотезу) о ли-нейной зависимости

между случайными величинами Х

и Y

, полученный по данным выборки, можно

распространить и на всю генеральную

сово-купность.

.

Однако, если

выборка имеет достаточно большой

объем и хорошо представляет генеральную

совокупность, т.е. является репрезентативной,

то вывод (гипотезу) о ли-нейной зависимости

между случайными величинами Х

и Y

, полученный по данным выборки, можно

распространить и на всю генеральную

сово-купность.

Например, для

оценки теоретического коэффициента

корреляции

![]() генеральной

совокупности (если она распределена

нормально) можно воспользоваться

формулой

генеральной

совокупности (если она распределена

нормально) можно воспользоваться

формулой