TERAPIYA_ustnyj_docx_1

.pdfколеса".

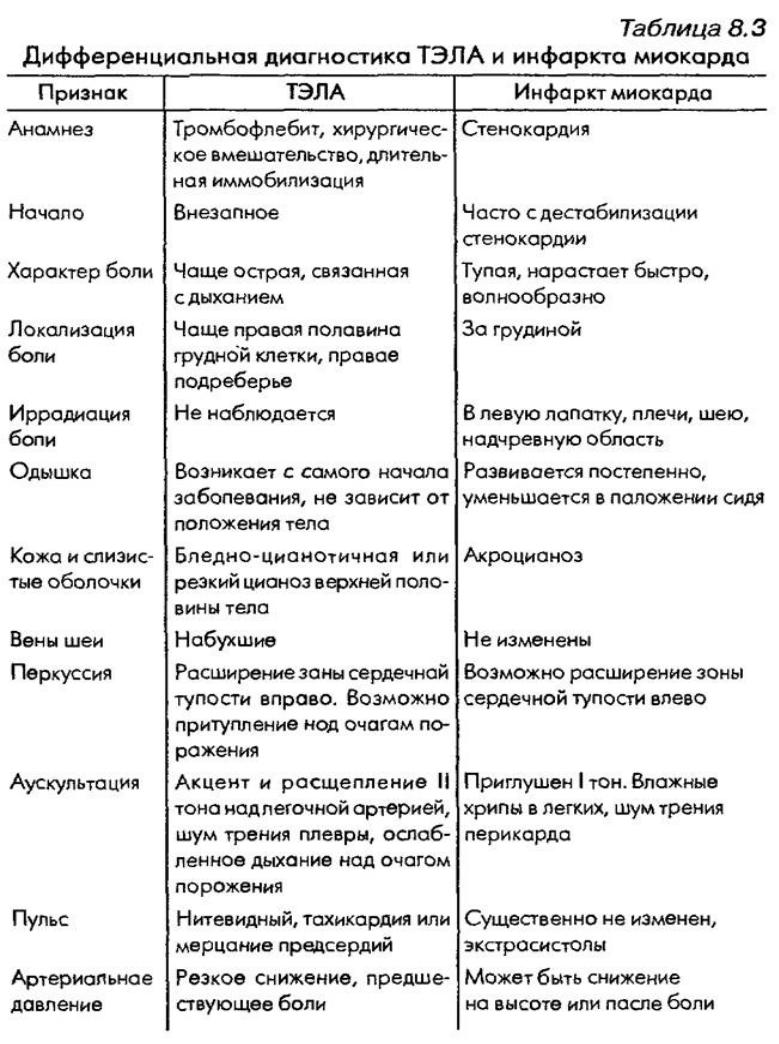

При тяжелой ангинозноподобной боли может возникнуть необходимость проводить дифференциальную диагностику ТЭЛА с острым инфарктом миокарда (табл. 8.3), Различия в изменениях на ЭКГ при ТЭЛА и нижнем инфаркте миокарда представлены в табл. 8.4. При дифференциальной диагностике в относительно поздние сроки заболевания следует учитывать, что инфаркт миокарда (особенно при распространении некроза на правый желудочек) может осложниться ТЭЛА.

При абдоминальном болевом синдроме иногда приходится проводить дифференциальную диагностику ТЭЛА с острыми заболеваниями желудочнокишечного тракта (острым холециститом, острым панкреатитом). О наличии ТЭЛА свидетельствуют резкое увеличение печени в сочетании с набухшими шейными венами и гепатоюгулярным рефлюксом; одышка, тахикардия, артериальная гипотензия, акцент II тона на легочной артерии, электрокардиографические признаки острого "легочного сердца", симптомы тромбоза глубоких вен.

Профилактика тромбоэмболии легочной артерии Поскольку ТЭЛА имеет тенденцию к рецидивирующему течению, очень важно проводить специальные профилактические мероприятия, которые помогут предотвратить повторное развитие грозной и тяжелой патологии. Профилактика ТЭЛА проводится у людей, имеющих высокий риск развития патологии. Целесообразно проводить профилактику ТЭЛА у следующих категорий людей: старше 40 лет; перенесенный инфаркт или инсульт; избыточная масса тела; операции на органах живота, малого таза, ногах и грудной клетки; эпизод тромбоза глубоких вен ног или ТЭЛА в прошлом. Профилактические мероприятия включают в себя следующие необходимые действия: УЗИ вен ног; тугое бинтование ног; сдавление вен голени специальными манжетами; регулярное введение гепарина под кожу, фраксипарина или реополиглюкина в вену; перевязывание крупных вен ног; имплантация специальных кава-фильтров разнообразных модификаций (например, Мобин-Уддина, Гринфильда, "тюльпан Гюнтера", "песочные часы" и т.д.).

Схема тактических мероприятий на острый период:

1.Строгий постельный режим для предупреждения рецидива ТЭЛА.

2.Катетеризация центральной вены для инфузий и определения ЦВД.

3.Немедленное болюсное введение гепарина для предотвращения дальнейшего тромбообразования (схемы – см. «антикоагулянтная терапия» ).

4.Ингаляция кислородно-воздушной смеси.

5.Борьба с шоком (гемодинамическая поддержка).

6.При наличии показаний проведение тромболизиса или эмболэктомии .

7.При осложнении инфаркт-пневмонией назначение антибиотикотерапии.

Задачи лечения ТЭЛА:

·Нормализация гемодинамических показателей (инфузионная терапия, введение препаратов положительного инотропного действия).

·Восстановление проходимости лёгочной артерии (тромболизис или эмболэктомия по показаниям).

·Предотвращение рецидива заболевания ( вторичная профилактика ТЭЛА – борьба с модифицируемыми факторами риска, антикоагулянтная терапия, имплантация кава-фильтров.

· Купирование болевого синдрома

Лечение начинают с купирования болевого синдрома.

Внутривенно:

·Фентанил 1-2 мл 0.005% раствора с 1-2 мл 0.25% раствора дроперидола .

·Или 0.5-1 мл 1% раствора морфина с 0.4-0.7 мл 0.1% раствора атропина .

·Или другие аналгетики .

Морфин 1% - 1 мл развести раствором 0,9% натрия хлорида до 20 мл (1 мл полученного раствора содержит 0,5 мг активного вещества) и вводить внутривенно (в/в) дробно по 4-10 мл (или 2-5 мг) каждые 5-15 мин до устранения болевого синдрома и одышки либо до появления побочных эффектов (гипотензии, угнетения дыхания, рвоты).

Нужно помнить, что наркотические анальгетики противопоказаны при острой боли в животе, судорожном синдроме, сердечной недостаточности вследствие хронических заболеваний легких.

При инфарктной пневмонии, когда боль в грудной клетке связана с дыханием, кашлем, положением тела, применяют ненаркотические анальгетики, например кеторолак в/м 30 мг (1 мл), дозу необходимо вводить не менее чем за 15 с .

После того, как оказана первая помощь больному ТЭЛА, необходимо продолжить лечение, направленное на полное рассасывание тромба и предотвращение рецидивов. С это целью применяется хирургическое лечение или тромболитическая терапия, основанная на применении следующих медицинских препаратов: гепарин; фраксипарин; стрептокиназа; урокиназа; тканевой активатор плазминогена. Все вышеперечисленные препараты способны растворять тромбы и препятствовать образованию новых. Гепарин в данном случае вводят внутривенно в течение 7-10 дней, контролируя показатели свертываемости крови (АЧТВ). Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) должно колебаться в пределах 37 – 70 секунд на фоне инъекций гепарина. Перед отменой гепарина (за 3-7 дней) начинают прием варфарина (кардиомагнил, тромбостоп, тромбоас и т.д.) в таблетках, контролируя показатели свертывания крови, такие как протромбиновое время (ПВ) или международное нормализованное отношение (МНО). Прием варфарина продолжают в течение одного года после перенесенного эпизода ТЭЛА, следя, чтобы МНО составляло 2-3, а ПВ – 40-70%. Стрептокиназу и урокиназу вводят внутривенно капельно в течение суток, в среднем один раз в месяц. Тканевой активатор плазминогена также применяется внутривенно, причем разовая доза вводится в

течение нескольких часов. Тромболитическую терапию нельзя проводить после операции, а также при наличии заболеваний, потенциально опасных кровотечениями (например, язвенная болезнь). В целом необходимо помнить, что тромболитические препараты усиливают риск кровотечений. Хирургическое лечение тромбоэмболии легочной артерии Хирургическое лечение ТЭЛА проводится при поражении более половины легких. Лечение заключается в следующем: при помощи специальной техники тромб удаляется из сосуда, чтобы убрать препятствие на пути тока крови. Сложное хирургическое вмешательство показано только при закупорке крупных ветвей или ствола легочной артерии, поскольку необходимо восстановить кровоток практически на

всей площади легких.

7. Хроническое легочное сердце: этиология, патогенез, классификация, основные клинические проявления компенсированного и декомпенсированного легочного сердца, диагностика, течение. Современные принципы лечения.

Хр.легочное сердце - гипертрофия и дилятация правых отделов сердца, развивающаяся в результате легочной гипертензии. Этиология: Причины повышения давления: заболевания легких, грудной клетки, нервномышечного аппарата, заболевание легких, сопровождающиеся ДН обструктивного (хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) и рестриктивного (пневмокониоз, фиброзирующий альвеолит, поражение легких при диффузном заболевании соеденительной ткани) типа. Классификация: по предрасполагающим дыхательным нарушениям - заболевания собственно легких и внутрилегочных воздушных путей (хронические обструктивные заболевания легких, дифузные интерстициальные заболевания легких, заболевания легочных сосудов), обстрекция верхних воздушных путей (стеноз трахеи, синдром обструктивного ночного апноэ, врожденные анатомические аномалии ротоглотки), нарушение дыхательных движений (кифосколиоз, нейромышечная недостаточность, выраженное ожирение), неадекватные вентиляционные импульсы из дыхательных центров (первичная или идиопатическая альвеолярная гиповентиляция, хроническая горная слабость, синдром ночного апноэ центрального происхождения). По патогенетическим мех-мам гипертензии малого круга: первичные мех-мы (анатомическое или вазомоторное увеличение легочного сосудистого сопротивления, комбинированная анатомическая или вазомоторная рестрикция); вторичные механизмы (увеличение сердечного выброса, повышение вязкости крови, тахикардия). Патогенез: - прогрессирующаяспазм мелких артерий и артериол малого круга, возникает гипоксия и гипоксемия - освобождение гистамина в легких - стимулирует рецепторы - вазоконстрикция - усиление поступления Са в гладкомышечяные клетки легочных сосудов - развитие спазма. Действие гипоксии усиливает ацидоз. Гипоксемия сопровождается вторичным эритроцитозом вследствие усиления вязкости крови, и вследствие этого - повышение давления. : одышка, прекадриальная патологическая пульсация слева по парастернальной линии, в епигастральной области (правый гипертрофированный желудочек), усилен второй тон над легочной артерией, протодиастолический ритм галопа, систолический шум у левого края грудины, при большом расширении легочной артерии - диастолический шум во 2-3 межреберьи слева. При легочном сердце, связанном с поражением легочной паренхимы первичное заболевание затрудняет диагностику легочного сердца, т.к. имеет одинаковую симптоматику + кашель, свистящее дыхание, цианоз. Диагностика: рентген - увеличение правого желудочка, проксимальной части легочной артерии. ЭКГ - гипертрофия правого желудочка (остроконечные зубцы Q во 2-3 отведении, отклонение эл.оси вправо, в V1 - увеличение R, уменьшение S, Т отрицательный; в поздних стадиях наростание S в отведениях V5 -V6, появление комплекса RSR в V1), ЭХО КГ (измерить толщину стенки и диаметр правого желудочка, парадокслальное

движение межжелудочковой перегородки, гиперкинезия стенки правого желудочка, увеличение амплитуды и скорости открытия створки клапана легочной артерии), при катетеризации измеряют давление. Реография в условиях пробы Ваальсальвы (косвенная методика, позволяющая расчитать давление в малом круге на основании изменения кровотока в легких). Лечение: в основном сводится к лечению основного заболевания. Возможно применение легочных вазодилятаторов (гидрализина, антагонистов Са), однако это может привести к гипотензии, что усилит гипоксемию. Диуретики могут улучшить легочной газообмен (уменьшение накопления внесосудистой жидкости в легких), однако они могут вызвать метаболический алкалоз. Сердечные гликозиды неэфективны, постоянное применение О2 снижает гипертензию малого круга, предупреждает развитие полицитемии. В случае тромбоза - длительная коагулятивная терапия. 8. МИОКАРДИТЫ Миокардиты - некоронарогенные воспалительные заболевания сердечной м-цы инфекционной, инфекционно-токсической, аллергической или токсикоаллергической природы. Классификация: инфекционные и инфекционно-токсические (вирусные /грипп, Коксакки, полиомиелит/, бактериальные /дифтерия, скарлатина/, рикетсиозные, спирохетозные, паразитарные, грибковые), аллергические (инфекционноаллергический, идиопатический, лекарственный, сывороточный, ожоговый, трансплантационный), токсикоаллергические (тиреотоксический, алкогольный, уремический). Клинические варианты: малосимптомный, псевдокоронарный (болевой), декомпенсационный (с нарушением кровообращения), аритмический, псевдоклапанный, тромбоэмболический, смешанный. По локализации поражения: очаговое (интерстициальное) и диффузное (паренхиматозное). Особенности клиники: при декомпенсационном варианте - развитие О.илиХр.ДН, проявляется одышкой, шумом в ушах, сухость во рту, серцебиение, нитевидный пульс, снижение АД, приглушенность тонов, расширение границ сердечной тупости. ЭКГ: увеличение зубца Т, смещение сегмента ST выше изолинии, деформация комплекса QRS. Псевдоклапанный вариант: кардиомегалия, систолический шум, после назначения кардиотонических средств - уменьшение систолического шума, снижение амплитуды сокращения желудочков. Абрамова-Финдлера (идиопатический) - характерна стойкая рефрактерная недостаточность кровообращения, тяжелые нарушения ритма, тромбэмболические осложнения. Диагностические критерии: большие (появление в течении 10 дней после перенесенной инфекции, застойная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, синдром Морганьи-Адамса- Стокса, изменения ЭКГ, повышение активности миокардиальных ферментов): малые: (тахикардия, ритм галопа, ослабление первого тона, лаборатороное подтверждение перенесенной вирусной инфекции, результаты биопсии). Легкая форма - наличие 2 -х больших, или одного большого и 2 -х малых; среднетяжелая и тяжелая - 1 из трех больших критериев (застойная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, синдром Морганьи-Адамса-Стокса). Лечение: ликвидация микробного фактора, этиотропное лечение (АБ, в зависимости от этиологической инфекции, санация очагов), противовирусное лечение, патогенетическое: нестероидные противовоспалительные (индометацин, диклофенак 75150 мг/сут, ибупрофен - 600 мг/сут, аспирин - 3-4 г/ сут.), хинолоновые препараты (делагил, плаквинил - 0 ,25-05 г/сут.), при тяжелом течении - ГК (преднизолон 1 мг/кг*сут., постепенное снижение до полной отмены,

переход на прем делагила), иммуномодуляторы (левамизол 150 мг/сут. 2 дня с интервалом 7 дней), препараты, воздейструющие не метаболизм миокарда (рибоксин 0 ,4 г*3 р/день; оротат калия, кокарбоксилаза), сердечные гликозиды при выраженной недостаточности кровообращения (дигоксин 0 , 00025 - по 1 табл.*3 р/ день), препараты калия (панангин, аспаркам), нитраты пролонгированного д-я (нитросорбит 20 мг*3 р/день, молсидомин 4 мг*4-6 р/день), антиаритмические (амиодарон - 0 ,2 г*3 р/день, верапамил - 40-80 мг*3-4 р/день, ретмилен, беттаадреноблокаторы /лабетолол, метапролол, и др./)

8. Острая ревматическая лихорадка: этиология, патогенез, классификации, клиника. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика ревматизма.

. РЕВМАТИЗМ

– системное воспалительное з/б СТ с преимущественной локализацией процесса в

ССС. Этиология – бэтта – гемолитический стрептококк группы А. Патогенез ангина – излечивание – спустя 2 недели после ангины новая симптоматика (острая ревматическая атака). При попадании в организм стрептококка образуются АТ и обр. иммунные комплексы, которые оседают в микроциркуляторном русле. Токсины и ферменты стрептококка повреждают миокард и соединительную ткань. Классификация: 1) острое течение – 2-3 месяца, подострое – 5-6 мес., затяжное (больше 6 мес.), ремиссии, рецидив, непрерывно рецидивирующее, латентное. 2) фаза болезни: активная (1,2,3 степени активности) оценив. по СОЭ, СРБ, ЭКГ, клинике. Клиника: большие критерии : кардит, полиартрит (крупные суставы, летучесть болей, полное обратное развитие), хорея (разв. позже ), кольцевидная эритема (розовые кольцевидные элементы на коже, встреч. редко ), подкожные ревматические узелки. Малые критерии: клинические: предшествующий ревматизм, артралгия, лихорадка, лабораторные: острофазовые показатели: СОЭ, СРБ, лейкоцитоз, удлинение интервала P – Q. Сочетание 2 больших или 1 большой + 2 малых критерия позволяет поставить диагноз Р. при наличии предшествующей стрептококковой инфекции. Дифф. д-ка: с инфекционно-аллергическим миокардитом, нейроциркуляторной дистонией, реактивным артритом, системной красной волчанкой. Д-ка: УЗИ, аузкультация (аритмии), ЭКГ (увел –е P-Q). Осложнения: формирование порока сердца (чаще метрального и ортального клапанов). Лечение: А/Б: пенициллин V перорально 500 мг 2 р/день 10 дней, затем бициллин 5 1,2 млн. ед. 1 р в 2 нед. в течение 2 мес., а затем через 3 нед.; аспирин 2г 4 р/день 4-6 недель. Профилактика: в теч-е 5 лет после атаки ревматизма бициллин 5 1,5 млн. 1 р 4 нед. при наличии постоянных рецидивов профилактика пожизненно.

9. Митральные пороки сердца: этиология, патогенез, клиническая картина гемодинамических расстройств, лечение. Дифференциальная диагностика при наличии систолического шума на верхушке сердца.

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ Основные симптомы - одышка, сердцебиение, аритмия, кровохарканье. Этиология всегда ревматическая, но в половине случаев в анамнезе

нет указаний на ревматизм. Дюруазье (Англия) - "могут быть врожденные митральные стенозы" (?). Значительно чаще у женщин. В норме диаметр митрального отверстия 4-6 см. При ревматизме патологический процесс начинается по краям створок клапана, вблизи фиброзного кольца створки срастаются, спаиваются - образуется мембрана - так образуется диафрагмальный тип митрального стеноза. Реже воспалительный процесс распространяется на всю створку клапана, и он превращается в воронку с малоподвижной перегородкой. Нередко такой вид стеноза протекает не со всеми симптомами, чаще просматривается, его труднее оперировать. Основная нагрузка при митральном стенозе падает на левое предсердие. Этапы компенсации порока. 1. Тоногенная дилятация и гипертрофия левого предсердия. 2. Миогенная дилятация левого предсердия - застой крови в предсердии - гипертензия в малом круге - тоногенная дилятация и гипертрофия правого желудочка. 3. Миогенная дилятация правого желудочка - застой в большом круге. Клиника . На первом этапе компенсация. Субъективно: - почти нормально, может быть сердцебиение при физической нагрузке. Объективно: внешний вид и границы сердца почти нормальные, пальпаторно - диастолическое кошачье мурлыканье, аускультативно - усиленный I тон, часто хлопающий. Диастолический шум особенно хорошо представлен в начальную фазу диастолы. Слышен также митральный щелчок - щелчок закрытия митрального клапана, вслед за II тоном - "ритм перепела". На ЭКГ - расщепленный широкий Р из-за гипертрофии левого предсердия. Рентгенологически: увеличение границ сердца за счет левого предсердия. Возможности левого предсердия быстро исчерпываются, возникает легочная гипертензия - вступает в действие защитный рефлекс Китаева: спазм артериол малого круга, чтобы уменьшить приток крови, повышается давление в легочной артерии, это приводит к гипертрофии правого желудочка. Клиника становится ярко выраженной. ЭКГ - гипертрофия левого предсердия Р > О,11 " двугорбые 1 2 V3 -V5. Субъективно : одышка, кровохарканье, кашель, удушье, нередко боли стенокардического или инфарктного характера. Тяжесть этих симптомов увеличивается при физической нагрузке. Объективно : инфантильность, моложавый вид, акроцианоз, синюшний румянец на лице, цианоз губ, ушей, щек - "фациес митрале". Гипертрофия и дилятация правого желудочка дают увеличение абсолютной сердечной тупости, появляется сердечный толчок, эпигастральная пульсация. Верхушечный толчок смазан или отсутствует. Кошачье мурлыканье над верхушкой. При перкуссии увеличение относительной сердечной тупости за линию парастериалис слева, талия сердца сглажена. Аускультативно : хлюпающий I тон (за счет склерозированного клапана и малого наполнения левого желудочка в диастолу) акцент, а затем и расщепление II тона на легочной артерии (из-за гипертензии малого круга), систолический шум над проекцией легочной артерии (в случае резко выраженной легочной гипертензии), диастолический шум ГрехемаСтилла - шум относительной недостаточности клапана легочной артерии. На верхушке сердца: двухфазный шум с пресистолическим и протодиастолическим усилением ("двухфазный шум напильника"). Часто есть только пресистолическое усиление, поэтому существуют "немые" пороки, т.к. пресистоликус трудно услышать; митральный щелчок (кроме верхушки слышен также в точке Боткина-Эрба). Легочная артерия может сдавливать левую подключичную артерию - ослабляется пульс на

левой лучевой артерии (синдром Попова). Часто возникают различные аритмии, в частности, мерцательная аритмия. При ее появлении сердечная недостаточность резко нарастает, нарушается работа левого предсердия - недостаток притока крови к нему, застой - исчезает присистолический компонент, но явления сердечной недостаточности, особенно застой в малом круге, нарастают, что приводит к ослаблению работы правого желудочка. Осложнения 1) Раннее появление сердечной недостаточности (приступы сердечной астмы, хроническая правожелудочковая недостаточность). 2) Мерцательная аритмия, связанная с резким растяжением правого желудочка - появляются гетеротопные очаги возбуждения. 3) Тромбоэмболические осложнения (тромбообразование идет чаще в левом предсердии с последующей эмболией в сосуды большого круга). Наиболее эффективное лечение - хирургическое. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА Самый частый из пороков сердца 75%, но недостаточность в чистом виде встречается крайне редко, как правило, сочетается с митральным стенозом. Суть порока - дефект клапана, при котором створки, сомкнувшись, не закрывают полностью атриовентрикулярное отверстие, срабатывает механизм регургитации (обратный ток крови в предсердие), поэтому в периферические сосуды большого круга кровообращения в систолу поступает меньше крови, чем ее поступило в левый желудочек в диастолу. Среди причин митральной недостаточности на первом месте стоит ревматизм, реже отрыв сухожильных хорд при тяжелом бактериальном эндокардите или спонтанный отрыв сухожильных хорд, отрыв головки папиллярной мышцы после инфаркта миокарда, вторично - при атеросклерозе. Этапы компенсации: I. Истинная компенсация - тоногенная дилятация и гипертрофия левого желудочка. II. Миогенная дилятация левого желудочка, тоногенная дилятация и гипертрофия левого предсердия. III. Миогенная дилятация левого предсердия, тоногенная дилятация и гипертрофия правого желудочка. Декомпенсация. Клиника Зависит от объема регургитации. Долгое время жалоб нет, так как идет компенсация. Затем, с появлением застоя в малом круге и легочной гипертензии, развивается одышка - признак сердечной недостаточности по левожелудочковому типу, присоединяется слабость, отеки, цианоз, увеличение печени. Объективно: приподнимающий верхушечный толчок, существенно не смещенный, на II этапе компенсации - разлитой и смещенный влево. При перкуссии увеличение границ относительной сердечной тупости в 5 -м межреберье слева от среднеключичной линии (1 этап), за среднеключичную линию (2 -й этап), увеличение границ в 3-м межреберье слева (митральная конфигурация). Аускультативно ослабление I тона, причем степень ослабления параллельна тяжести клиники порока (один из механизмов ослабления I тона - нет полного смыкания створок митрального клапана в систолу), на II и III этапах компенсации - акцент II тона на легочной артерии, на верхушке грубый дующий систолический шум. Шум обязательно сливается с I тоном, занимает всю систолу или только часть ее, носит убывающий характер и проводится в подмышечную область, усиливается в положении больного на левом боку, на вдохе может ослабевать, при пороке, обусловленном отрывом хорд, шум максимально слышен на верхушке, очень грубый, при отрыве головки папиллярной мышцы шум достигает VI степени. Иногда появляется III патологический тон. Пульс не изменен, АД остается в норме. На рентгенограмме и ЭКГ признаки гипертрофии левого

желудочка. Клинически симптомы митрального стеноза и митральной недостаточности могут быть одинаковыми, поэтому для дифф. диагноза важен анамнез: период легочной гипертензии при митральном стенозе более длительный, протекает годами, а при митральной недостаточности появляется на этапе декомпенсации, порок длительно и хорошо компенсируется. При митральном стенозе выслушивается шум ГрехемаСтилла. Необходимо учитывать также гипертрофию различных отделов сердца - левого при недостаточности и правого при стенозе. Левое предсердие увеличивается и при стенозе, и при недостаточности, но при преобладании стеноза диаметр левого предсердия меньше 1 О см (чаще 7-8 см). а при недостаточности больше 1О см - имеет место атриомегалия. Выраженность легочной гипертензии можно определить по рентгенологическим данным. При одновременном снятии ЭКГ и ФКГ интервал между началом электрической систолы и началом механической увеличивается при митральном стенозе до О,1 О" и более (при норме О,О5 "). Это происходит вследствие увеличения периода заполнения левого желудочка. Интервал между II тоном и митральным щелчком составляет в среднем О,1О", и чем он меньше, тем выраженнее стеноз. Иногда недостаточность митрального клапана бывает функциональной - относительная мышечная недостаточность, например, у спортсменов при гипертрофии левого желудочка. При этом возможна гипердиагностика. Осложнения митрального стеноза (дополнение): Кровохарканье и легочное кровотечение, частые пневмонии, формирование пневмофиброза, сердечный цирроз печени, синдром Морганьи-Эдамса-Стокса.

10. Аортальные пороки сердца: этиология, патогенез, клиническая картина гемодинамических расстройств, лечение.

Стеноз (1 ,2 ,3 ст)- гемодинамика(гипертроф ЛЖсниж мин обьемамитрализация порока-- венозная легочная гипертензия (застой в малом круге)-дилятация прав сердца - декомпенс ПЖ-застой в больш круге. Клиника - одышка, обморок, потеря сознания, ангинозн боль, тяжесть в пр. подреберье, отеки; бледность, сист дрожание над аортой, сдвиг границ сердца влево, сниж сист. и повыш диаст АД. Груб сист шум, ослабление 2 тона над аортой, ЭКГ-гипертроф, отриц Т 1 ,2 ,V5-6. Ro-расшир сосуд пучка. м\б обызвествл клапана; ЭХО-плотные кальцинир створки, уменьш раскрытия; катетеризация и зондир полостей-повыш градиент давления в клапане(?-хир лечения). Лечени Недостаточность. Гемодин(аортальная регургитацияувеличение систол обьема-дилят и гипертроф ЛЖмитролизация порокагипертензия в ЛП-- дилят и гипертроф ЛПгипертензия в ЛПвенозная легочная гипертензия(застой в м. круге)- артериальная, венозная гипертензия-дилят и гипертроф пр отделов( застой в б круге)). Клиника: серцебиение (особенно лежа), пульсации артерий, гол боль пульсир, обморок, потеря сознания (при компенс) Одышка, серд астма, отек легких, периферич отеки. Бледность, видимая пульс артерий, с-м Мюссе, псевдопапилярный пульс Квинке, усиленный видимый верх толчек. Смещ границ влево вниз. Низкий диаст, повыш пульс АД. Двойной тон Траубе. Ослабл 1 тона на верхушке и 2 тон над аортой. Звучный диаст шум 2 межр справа, пресист шум Флинта. ЭКГ-эл ось влево, гипертроф ЛЖ, высокий R. Ro-