- •Оглавление

- •Билет 1.

- •Понятия об упругих средах и константах сред

- •2. Редукции наблюденных значений силы тяжести. Физический смысл поправок Фая и Буге.

- •3. Общие представления о физико-геологическом моделировании (определения, последовательность построения фгм, фазы развития фгм при решении геологоразведочных задач.

- •Билет 2.

- •1. Упругие волны, изучаемые сейсмическими методами.

- •2. Физико-геологические условия, благоприятствующие применению гавики и магнитки.

- •3. Характеристика основных способов выбора рационального комплекса геофизических методов в рамках качественно-логического подхода.

- •1. Классификация методов сейсморазведки.

- •2. Качественная и количественная интерпретация данных гравиразведки и магниторазведки. Их содержание и условия применимости.

- •3. Обработка данных сейсморазведки.

- •Билет 4.

- •1. Принципы геометрической сейсмики. Уравнение поля времен.

- •2. Рассчитать гравитационный эффект от бесконечного плоскопараллельного слоя мощностью 1 км с избыточной плотностью 0,05 г/см3.

- •3.Общие принципы интерпретации сейсмических данных

- •Билет 5.

- •1. Сейсмогеологические условия. Полезные волны и волны помехи

- •Рег. Волны помехи при сейсморазведке мов

- •2. Единицы измерения физических величин, находящих применение в гравиразведке и магниторазведке

- •3. Основные методы геологической интерпретации сейсмических данных (прямые поиски, прогнозирование геологического разреза, программы распознавания образов, сейсмостратиграфия).

- •Билет 6.

- •1. Скважинные методы сейсморазведки. Всп.Ск.

- •2. Классификация методов измерения силы тяжести. Какие из них нашли применение в практике разведочной геофизики.

- •3. Кинематическая интерпретация.

- •1.Подготовка входной параметрической информации;

- •Билет 7.

- •1. Метод отраженных волн.(могт 2d, 3d)

- •2. Физическая модель залежи углеводородов Донована-Березкина.

- •3 Динамическая интерпретация.

- •Билет 8.

- •1. Методы преломленных волн.

- •2. Негативные факторы, влияющие на показания гравиметра. Способы борьбы с ними.

- •3. Связь между промыслово-геофизическими и сейсморазведочными данными

- •Билет 9.

- •1. Интерференционные приёмы регистрации волнового поля. Группирование с/п, виды группирования с/п при различных видах с-ки. Расчёт характеристик направленности групп с/п.

- •2. Составляющие силы тяжести. Нормальное распределение силы тяжести на поверхности Земли. Формула Клеро.

- •3. Cвязь мeждyгeoлoгичecкимcтpoeниeмocадoчныxтoлщ идинaмичecкими пapaмeтpaми oтpaжeний

- •Билет 10.

- •1. Скоростные характеристики сейсмических волн, виды скоростей сейсмических волн, используемых в сейсморазведке. Использование скоростных характеристик для решения геологических задач.

- •3. Решение прямых задач сейсморазведки

- •Билет 11.

- •1.Назначение методики огт мов, эффективность методики огт мов. Системы наблюдений, применяемых при огт. Расчёт характеристик направленности огт и их использование для выбора систем наблюдений.

- •2. Способы измерения геомагнитного поля. Принцип свободной прецессии протонов.

- •3. Решение Обратных задач сейсморазведки

- •Билет 12.

- •2. Магнитная индукция и напряженность магнитного поля: понятия, связь между ними, единицы измерения.

- •3. Привязка данных сейсморазведки к геологическому разрезу.

- •Билет 13.

- •1. Системы наблюдений при проведение полевых сейсморазведочных работ. Изображение систем наблюдений на обобщенной плоскости, параметры систем наблюдений.

- •2. Элементы земного магнетизма. Структура геомагнитного поля.

- •3. Двумерное сейсмогеологическое моделирование.

- •Билет 14.

- •1. Статические поправки при обработке данных.

- •2. Классификация веществ по магнитным свойствам. Магнитные свойства горных пород.

- •3. Методика прогнозирования и основные направления поисков ловушек ув сырья в неоком-барремских отложениях Западной Сибири.

- •Билет 15.

- •1. Кинематические поправки при обработке сейсмических данных.

- •2. Методика проведения полевых гравиметрических работ. Оценка качества работ.

- •3. Основые отражающие границы осадочного чехла Западной Сибири

- •Билет 16.

- •1. Вертикальная и латеральная разрещающая способность сейсморазведки

- •2. Метод полумаксимума, как экспресс-метод количественной интерпретации магнитных аномалий.

- •3. Основные уравнения Максвелла для постоянного тока, их характеристика.

- •Билет 17.

- •1. Уравнение годографа мов и мов огт однократных волн.

- •2. Намагниченность: ее природа и носители. Виды намагниченности.

- •3. Основные уравнения Максвелла для переменного тока, их характеристика.

- •Билет 18.

- •1. Цифровое кодирование сейсмической записи, выбор частоты кодирования (теорема Котельникова), частота Найквиста, появление « зеркальных» частот, способ подавления « зеркальных» частот.

- •2. Задачи и методы трансформаций гравимагнитных аномалий.

- •3. Основные характеристики гармонически изменяющегося электромагнитного поля.

- •Билет 19.

- •1. Основы динамического анализа до суммирования (avo,ava- анализ)

- •2. Телеграфные уравнения переменного электромагнитного поля, их трансформации для зон волнового и квазистационарного приближений.

- •Билет 20.

- •1. Основы многоволновой сейсморазведки (3d-3c).

- •2. Уравнение Гельмгольца, комплексная диэлектрическая проницаемость в этих уравнениях.

- •3. Сейсмические комплексы осадочного чехла Западной Сибири

- •Билет 21.

- •1. Способы формирования динамических глубинных изображений (миграционные преобразования).

- •2. Принципы расчета неустановившихся полей, использование интегрального преобразования Фурье.

- •3. Общие представления о прогнозировании геологического разреза (цели и задачи, принципиальная схема комплексирования гис-сейсморазведка, основные подходы и методики пгр)

- •Традиционный подход к пгр

- •Нетрадиционный подход к пгр

- •Билет 22.

- •1. Продольно-непродольное профилирование. Широкий профиль. Продольно-поперечное профилирование.

- •2. Гармонически изменяющиеся поля, способы возбуждения, их структура.

- •3. Общие принципы сейсмостратиграфии.

- •Билет 23.

- •1. Синтез площадных систем наблюдений.

- •2. Электромагнитные свойства горных пород, их математическая связь с напряженностями электрического и магнитного поля.

- •3. Сейсмические комплексы (ск) осадочного чехла Западной Сибири. (юрские отложения)

- •Билет 24.

- •1. Обработка данных сейсморазведки.

- •2. Неустановившееся электромагнитное поле, его структура, основные характеристики поля.

- •Билет 25.

- •1. Аппаратура для полевых сейсмических исследований 3d.

- •2. Методика и техника работ методом зсдз и зсб.

- •3. Особенности поведения волновых полей и сейсмических характеристик в области залежей углеводородов. Аномалии типа залежь (атз).

- •Билет 26.

- •1. Интерпретация материалов 3Dсейсморазведки.

- •2. Асимптота правой ветви кривой мтз при непроводящем основании (ρn→ ∞).

- •3. Нефтегазоносность неоком-баррем-аптских отложений зс. Основные типы сейсмогеологических моделей ловушек ув.

- •Билет 27.

- •1. Площадные группы сейсмоприемников. Основы интерференционного приема сейсмических волн.

- •2. Асимптота правой ветви кривой мтз при проводящем основании

- •3. Сравнительная характеристика методик интерпретации геофизических данных (прямые поиски, пгр, сейсмостратиграфия)

- •Билет 28.

- •1. Характеристики систем наблюдений (карты кратности, удалений, азимутов).

- •2. Уравнение Лапласа для постоянного электрического поля в случаях изотропной и анизотропной среды, граничные условия на поверхности раздела сред.

- •3. Сейсмогеологические модели неантиклинальных ловушек ув в юрских отложениях зс

- •9.4.2. Cpeднeюpcкий hгk

- •Билет 29.

- •1. Современные системы наблюдений (кирпич, зигзаг, неортогональные, случайные).

- •2. «Парадокс анизотропии» в электроразведке, его сущность и математическая запись.

- •3. Нефтегазоносность неоком-баррем-аптских отложений зс. Основные типы сейсмогеологических моделей ловушек ув.

- •Билет 30.

- •1. Нерегулярные пространственные системы наблюдений.

- •Слалом-профилирование

- •2. Эквивалентность в электроразведке, условия эквивалентности для разрезов типа н и а и разрезов к и q.

- •3. Общие принципы комплексирования методов разведочной геофизики при прогнозировании, поисках и разведке залежей ув.

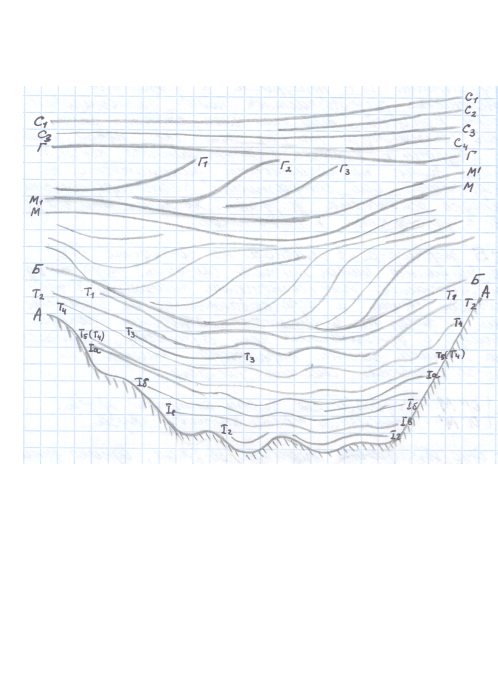

3. Основые отражающие границы осадочного чехла Западной Сибири

При изучении геологического строения ЗС сейсморазведкой первоначально применялся метод отраженных волн с однократным перекрытием, в связи с чем на сейсмических разрезах фиксировались только сильные отраженные волны. Связанные с ними ОГ получили название опорных. В основании разреза осадочного чехла был выделен ОГ А, в кровле верхней юры – ОГ Б, в кровле отложений сеномана, или подошве турона – ОГ Г. В отложениях апта и альба были установлены менее протяженные ОГ М и МI, соответственно. В отложениях эоцена был прослежен ОГ Э, а в сеноманских глинисто-кремнистых образованиях – горизонты группы С.

ОГ А приурочен к выразительной поверхности несогласия, прослеживаемой почти на всей территории Западной Сибири. На большей части территории ОГ А приурочен к эрозионной поверхности разновозрастных толщ, дислоцированность которых, как правило, в той или иной степени выше, чем залегающего на них комплекса пород. В связи с этим ОГ А условно приурочен к подошве платформенного чехла. Сейсмические волны сравнительно низкочастотны, динамически не выдержаны. Оси синфазности часто прерывисты, нередко осложнены дифракционными явлениями, что связано с дизъюнктивной тектоникой.

Горизонт Б формируется в основном на контакте между сравнительно маломощными (20-40м) глублководно-морскими битуминозными глинами баженовской свиты и перекрывающими их глинистыми и алеврито-глинистыми породами неокома. Кровля битуминозных глин обладает наибольшим коэффициентом отражения (0,12-0,17). Волна Б динамически ярко выражена, следится на большей части территории плиты и является основным сейсмическим репером.

ОГ М подошвенная часть аптского яруса.

ОГМI кровельная часть аптского яруса.

Они обладают опорными свойствами, т.е. следятся практически по всему региону, однако динамическая выразительность отдельных волн резко меняется по латерали, что связано с литологическими особенностями осадков в этой части разреза.

ОГ Г- наиболее устойчивый из верхнемеловых ОГ. На его формирование оказывает влияние кровля сеноманского яруса (подошва глин кузнецовской свиты). Горизонт Г прослеживается обычно на несколько десятков метров выше или ниже этой геологической границы.

Горизонт С-сеноманские глинисто-кремнистые образования.

Горизонт Э-отложения эоцена

Менее амплитудные и протяженные ОГ, получили название дополнительных. Еще на первых этапах геофизического изучения ЗС были прослежены такие горизонты в нижней-средней юре и неокоме. Первые получили индекс Т, (Т1,Т2, Т3,Т4) от названия “тюменская свита”, к которой они были приурочены. Неокомские ОГ индексировались по-разному – В (по последовательности, снизу вверх: А – подошва юры, Б –верхняя юра, В – неоком, Г – турон) или ‘d” (дополнительные).

Билет 16.

1. Вертикальная и латеральная разрещающая способность сейсморазведки

Под разрешающей способностью понимают такое минимальное расстояние между двумя различными объектами, на котором они еще различаются как два отдельных объекта. Различают два направления:

-разрешающая способность по вертикали (по времени, по глубине);

-разрешающая способность по горизонтали (от трассы к трассе вдоль профиля, или по площади).

Под разрешающей способностью по вертикали понимают способность выделения отдельных пропластков в многослойной среде, она зависит от уровня помех, литологического состава пород, подстилающих и перекрывающих геологический объект, частотного спектра сейсмических волн, мощности геологических тел, способности интерпретатора улавливать незначительные изменения формы сигнала и т.д.

Единственной управляемой величиной, влияющей на длину волны, следовательно, и на разрешающую способность по вертикали, является частота, т.е. разрешающую способность можно увеличить, записывая более высокие частоты. Достигнуть этого можно, если использовать высокочастотные источники и сохранять высокие частоты при записи и обработке.

При правильной обработке разрешенность по вертикали может составлять величину от 1/8 до 1/4 длин волн, а при отсутствии шумов и при относительно простом геологическом строении можно выделять и более близко расположенные объекты. Отдельные отражения от кровли и подошвы пласта можно различить, пока его мощность не станет меньше 1/8 длины волны главной гармоники частотного спектра импульса. Эта величина называется критической разрешающей мощностью. Если мощность пласта меньше этой критической величины, длина полупериода отраженного сигнала (расстояние между экстремумами, соответствующими его кровле и подошве) перестает зависеть от мощности пласта. В Западной Сибири в интервалах глубин до 2-3 км, при стандартной методике сейсморазведки МОВ, возможно раздельное прослеживание пластов мощностью не менее 15-20 м.

Под разрешающей способностью по горизонтали (латерали) понимают способность выявления латеральных изменений в пропластках в многослойной среде.

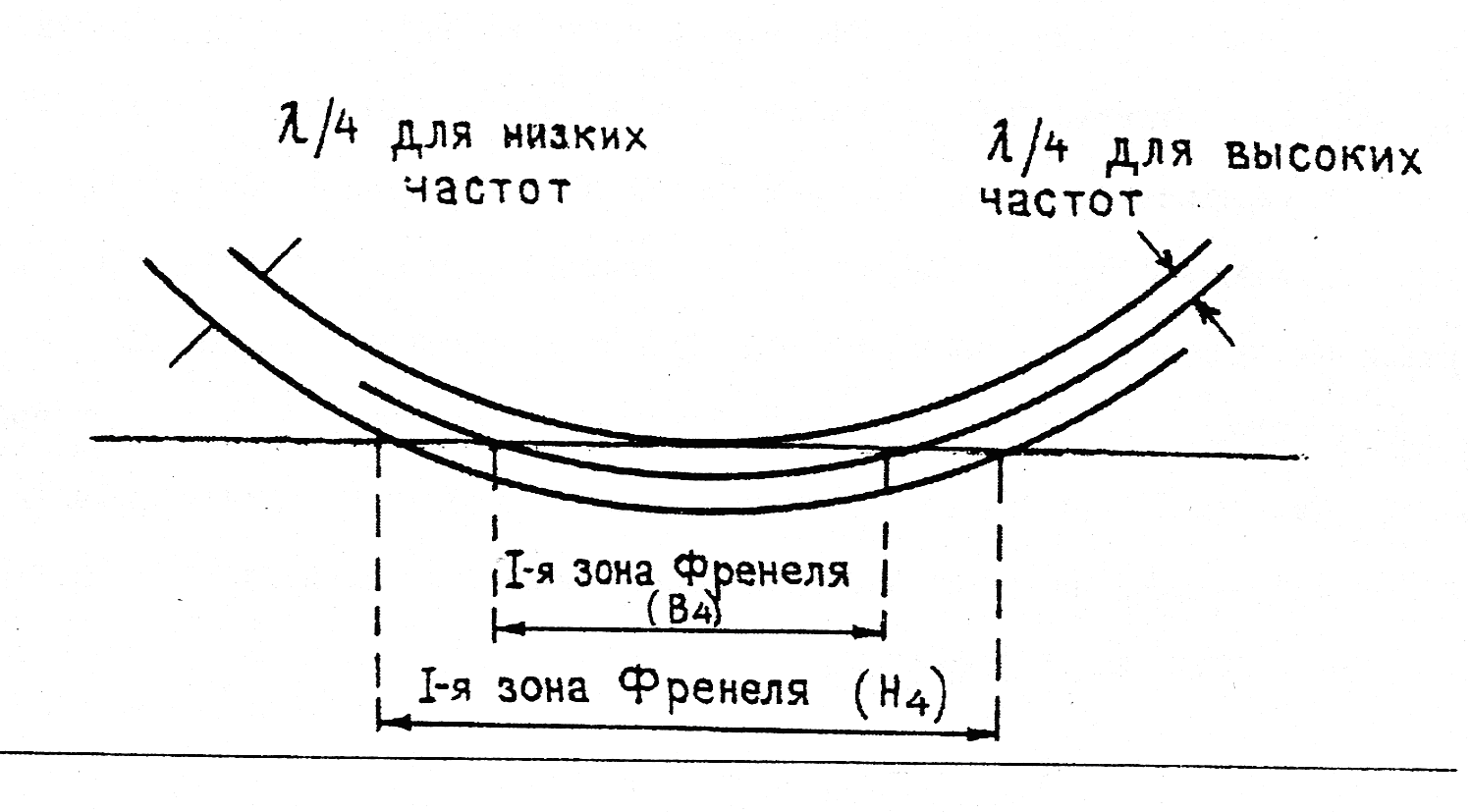

При распространении сейсмической волны от точечного источника в среде образуется область возмущения, ограниченная передним и задним фронтами волн, которые являются сферическими поверхностями. Оба фронта распространяются в среде с одинаковой скоростью. Область возмущения во времени соответствует длительности исходного импульса (1,5 периода волны) и находится за волновым фронтом. При падении фронта волны на отражающую поверхность происходит отражение некоторой его части, расположенной между точками пересечения отражающей поверхности со сферической поверхностью, отображающей границу области возмущения. На рис показана область возмущения глубиной в 1/4 длины волны. Часть отражающей поверхности, ограниченная линией пересечения с фронтом волны, представляет собой площадку, участвующую в образовании отражения. Эта площадка называется первой зоной Френеля. Сигнал, отражённый от этой площадки, прибудет к сейсмоприёмнику, расположенному на дневной поверхности в точке взрыва (источника), в течение одного полупериода и будет интерферировать без ослабления. Сигнал, отражённый от поверхности за пределами первой зоны Френеля, прибудет к сейсмоприёмнику с опозданием на 1/2 длины волны относительно первого вступления отражения и будет ослаблен. Радиус первой зоны Френеля можно рассчитать по формуле

Rф

![]() ,

,

где h – глубина до исследуемой границы, - длина волны, Rф – первая зона Френеля

Рис. Отражение сферической волны от плоской границы раздела

Радиус зоны Френеля увеличивается с глубиной и с уменьшением частоты.

Суммарный интерференционный отражённый импульс формируется не плоскостью отражающей поверхности, а некоторым трёхмерным объёмом, называемым диском Френеля. Диаметр этого диска равен эффективной ширине первой зоны Френеля, а высота – половине эффективной длительности падающего импульса. Ещё одним способом анализа разрешающей способности по латерали является анализ дифракции волн. При приближении размеров объекта к диаметру первой зоны Френеля и последующем его уменьшении проявление объекта видоизменяется и приобретает характер дифрагированного сигнала от точки. Если две точки удалены друг от друга на расстояние равное диаметру первой зоны Френеля, эти точки будут «видны» на сейсмограммах не как одна, а как две разные точки

Сокращение радиуса зоны френеля непосредственно связано с повышением разрешенности. Размер зоны Френеля зависит от частоты сейсмических колебаний, от расстояния до источника и от кривизны фронта волны