- •12. Азот и фосфор

- •5.1. Общая характеристика. Нахождение в природе. Получение

- •5.2. Простые вещества

- •5.2.1. Структура и физические свойства

- •5.2.2. Химические свойства

- •5.3. Аммиак и соли аммония

- •5.3.1. Получение аммиака

- •5.3.2. Физические и химические свойства

- •5.3.3. Соли аммония

- •5.4. Оксиды и гидроксиды азота. Соли

- •5.4.1. Получение оксидов и кислот

- •5.4.2. Свойства и применение

- •5.4.3. Нитраты и нитриты

- •5.5. Кислородосодержащие соединения фосфора

- •5.6. Минеральные удобрения

- •14. Общая характеристика. Степени окисления

- •7.3.2. Природные соединения алюминия

- •7.3.3. Физические свойства

- •7.3.4. Химические свойства

- •7.3.5. Оксиды и соли p-элементов

- •7.3.6. Производство алюминия

- •16. Углерод и кремний

- •6.1. Общая характеристика. Нахождение в природе. Получение

- •6.2. Структура и физические свойства простых веществ

- •17. Константа равновесия

- •2.3.2. Сдвиг равновесия

- •19. Строение атома и химическая связь

- •3.1. Электронное строение атома

- •3.1.1. Современная модель атома

- •20. Общая характеристика

- •Получение и свойства s-металлов

- •7.2.4. Сложные вещества s-элементов. Производство соды

- •2.1.1. Термохимия

- •2.1.2. Энтропия. Энергия гиббса

- •2.1.3. Формула гиббса. Разрешенность процессов с позиции термодинамики

- •22. Метан

- •6.5. Кислородосодержащие соединения углерода

- •6.5.1. Общая характеристика и свойства

- •6.6.3. Цемент

- •25. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Индикаторы

- •4.2.4. Буферные растворы

- •3.2. Получение простых веществ.

- •3.3. Физические свойства г2

- •27. Кислородосодержащие соединения хлора

- •Взаимодействие г2 с водородом. Получение hCl и ее свойства. Галогеноводородные кислоты

- •32. Соли аммония

- •5.4. Оксиды и гидроксиды азота. Соли

- •5.4.1. Получение оксидов и кислот

- •5.4.2. Свойства и применение

- •2.1. Распространенность водорода

- •2.2. Сходство водорода с другими элементами

- •2.2.1. Сходство с галогенами

- •2.2.2. Сходство со щелочными металлами

- •40. Особенности водорода

- •2.2.2. Кинетическое уравнение

- •2.2.3. Механизм химических реакций

- •2.2.4. Влияние температуры на скорость

- •2.2.5. Катализ

22. Метан

Метан СН4 (бесцветный газ) можно синтезировать по реакции, используя кроме нагрева еще и катализатор (Ni):

.

.

Однако на практике метан выделяют из природных газов (содержащих 60-90% СН4), что гораздо дешевле.

Природные газы – это, например, рудничные, а также болотные. (Они получаются при разложении останков растений и животных в отсутствии кислорода.) Входит СН4 и в состав коксового газа (образующегося при нагревании угля без доступа воздуха). Во многих странах действуют установки получения метана анаэробной тепловой (40-60°С) переработкой отходов животноводства. При этом одновременно гибнут болезнетворные микробы и исчезает неприятный запах навоза; таким образом, он превращается в безвредное и очень ценное удобрение для полей.

Молекула СН4 является тетраэдром (sp3-гибридизация орбиталей углерода), т.е. симметричной частицей, поэтому (несмотря на полярность связей) неполярной. Как следствие, метан имеет низкую температуру сжижения (–162°С), практически не растворяется в воде и при об.у. химически достаточно инертен – не взаимодействует с растворами кислот и щелочей.

Однако его смеси с воздухом взрывоопасны, что часто бывает причиной несчастных случаев на угольных шахтах. Используется метан, в основном, как топливо, а также для получения водорода реакцией с парами воды (второй продукт – СО).

6.5. Кислородосодержащие соединения углерода

6.5.1. Общая характеристика и свойства

Из множества кислородосодержащих соединений углерода мы рассмотрим лишь СО (угарный газ, т.е. оксид углерода(II)), СО2 (углекислый газ или оксид углерода(IV)), угольную кислоту и ее соли.

Молекулу

угарного газа С формирует в s2p2-состоянии.

При образовании же СО2

атом углерода возбуждается, приобретая

sp3-конфигурацию,

т.е. имеет 4 неспаренных электрона на

4-х орбиталях. Две из них (s- и px-)

дают две

-связи

с двумя О, а две другие (py-

и рz-)

формируют два

-связи

с двумя О, а две другие (py-

и рz-)

формируют два

-перекрывания

с р-орбиталями атомов кислорода. Но т.к.

гибридизации подвергаются лишь орбитали,

участвующие в

-перекрывания

с р-орбиталями атомов кислорода. Но т.к.

гибридизации подвергаются лишь орбитали,

участвующие в -связях,

то имеем sp-гибридизацию, а значит,

молекула СО2

линейна (рисунок 7) и потому (несмотря

на полярность ХС в данной частице) она

неполярна.

-связях,

то имеем sp-гибридизацию, а значит,

молекула СО2

линейна (рисунок 7) и потому (несмотря

на полярность ХС в данной частице) она

неполярна.

Тем не менее растворим в воде гораздо лучше углекислый газ (1 л в 1 л при 15°С), чем угарный (0,03 л в 1 л), хотя частица СО полярна. Бóльшая растворимость СО2 объясняется тем, что его молекулы (в отличие от СО) при обычных условиях химически соединяются с водой, образуя угольную кислоту (отсюда название СО2 – «углекислый газ»). Однако СО (в отличие от СО2) при нагревании реагирует с водой по типу ОВР, проявляя восстановительные свойства:

![]() .

.

Оксид углерода (II) восстанавливает также М из их оксидов (что используется в металлургии):

.

.

Угольная кислота. Слабая двухосновная кислота с химической формулой H2CO3. В чистом виде неустойчива. Образуется в малых количествах при растворении углекислого газа в воде, в том числе и углекислого газа из воздуха. Образует ряд устойчивых неорганических и органических производных: соли (карбонаты и гидрокарбонаты), сложные эфиры, амиды и др.

Карбонаты и их применение. Соли угольной кислоты гораздо устойчивее к отщеплению СО2, чем сама кислота, и все выделены в свободном состоянии. Из средних солей хорошо растворимы лишь карбонаты ЩМ. Причем не только карбонаты, но и гидрокарбонаты ЩМ, гидролизуясь по аниону, создавают щелочную среду. Благодаря, в частности, этому, соли натрия и калия, выпускаемые содовым производством, находят широкое применение.

Например, питьевая сода (NaHCO3) используется в медицине (от изжоги). В еще больших масштабах применяется поташ К2СО3 и особенно (как более дешевый продукт) кальцинированная сода Na2CO3 (получается кальцинацией, т.е. прокаливанием, NaHCO3): в качестве стиральных порошков, для изготовления стекла, мыла и др. Поэтому содовое производство – одно из крупнейших в химической промышленности.

На практике широко используются и малорастворимые природные карбонаты кальция: известняк (для получения СаО и СО2 и в качестве строительного камня), мрамор (как облицовочная плитка), мел (для побелки) и др.

24. Кремниевые кислоты — очень слабые, малорастворимые в воде кислоты. Известны соли метакремниевой кислоты Н2SiO3 (SiO2•H2О) — силикаты, ортокремниевой кислоты H4SiO4 (SiO2•2H2O) — ортосиликаты и других кислот с различным числом SiO2•nH2О. Гидраты кремнезема с содержанием более 2Н2О на каждую молекулу SiO2 в индивидуальном состоянии, по-видимому, не существуют, однако известны многие их соли. В воде кремниевые кислоты образуют коллоидные растворы. Соли кремниевых кислот применяют в производстве бумаги, в текстильной промышленности, для обработки воды, как связующие материалы. Гели кремниевых кислот (силикагели) используют как адсорбенты и как отбеливающие материалы. Соли кремниевых кислот называют силикатами (силикаты широко распространены в природе). Оксид. Гидроксид. Соли

В отличие

от газообразного

СО2

оксид кремния SiO2

– твердое

вещество (т.пл. выше 1700°С). Это объясняется

большим

(по сравнению с С) радиусом атома Si.

Вследствие чего, во-1-ых, его p-орбитали

не дают достаточно эффективного

-перекрывания,

а во-2-ых, «любимое» координационное

число (к.ч.) кремния (т.е. число «соседей»)

равночетырем.

-перекрывания,

а во-2-ых, «любимое» координационное

число (к.ч.) кремния (т.е. число «соседей»)

равночетырем.

Поэтому

все 4 валентных электрона каждого атома

Si

участвуют в образовании четырех

-связей

( при sp3-гибридизации

его орбиталей) с четырьмя

атомами кислорода и т.о. к.ч.(Si)

достигает

4. Это происходит благодаря обобществлению

О соседними «молекулами» SiO2,

в результате чего формируются полимеры.

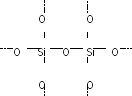

Графическое изображение их фрагмента

выглядит так:

-связей

( при sp3-гибридизации

его орбиталей) с четырьмя

атомами кислорода и т.о. к.ч.(Si)

достигает

4. Это происходит благодаря обобществлению

О соседними «молекулами» SiO2,

в результате чего формируются полимеры.

Графическое изображение их фрагмента

выглядит так:

Из-за

стремления Si

к четырехкратной координации

свежеполученная растворимая

кремниевая кислота H2SiO3

(в молекуле которой к.ч.(Si)

всего лишь 3) тоже быстро полимеризуется.

И как следствие, выпадает в осадок

состава

28(где n около 300). После его высушивания

при об.у. получаетсясиликагель

28(где n около 300). После его высушивания

при об.у. получаетсясиликагель

.

Его можно обезводить (практически

полностью), нагревая при 150°С.Силикагель

очень инертен

(недаром песок – конечный продукт

выветривания29горных пород). Он растворяется лишь во

фтороводородной кислоте (из-за образованиялетучего

SiF4).

А также реагирует со щелочью при

сплавлении, давая т.н. «растворимое

стекло» Na2SiO3.

(Его водный раствор («жидкое

стекло») – это силикатный (канцелярский)

клей – очень щелочная среда).6.6.2.

Нерастворимые стекла

.

Его можно обезводить (практически

полностью), нагревая при 150°С.Силикагель

очень инертен

(недаром песок – конечный продукт

выветривания29горных пород). Он растворяется лишь во

фтороводородной кислоте (из-за образованиялетучего

SiF4).

А также реагирует со щелочью при

сплавлении, давая т.н. «растворимое

стекло» Na2SiO3.

(Его водный раствор («жидкое

стекло») – это силикатный (канцелярский)

клей – очень щелочная среда).6.6.2.

Нерастворимые стекла

Основа нерастворимых силикатных стекол – это тоже диоксид кремния. И сам SiO2, если он имеет аморфную (неупорядоченную) структур, является стеклом, его называют кварцевым. Оно и механически прочное, и не трескается от перепада температур (раскаленный самовар, сделанный из этого стекла, бросали в холодную воду, и он оставался целым).

Однако кварцевое стекло имеет высокую т.пл. (>1500°), поэтому трудно из него готовить изделия. Чтобы этой трудности избежать, SiO2 (песок) сплавляют (при 1400°С) с содой и известняком, получая обычное оконное стекло. Его примерный состав: Na2O.CaO.6SiO2, и такое стекло размягчается уже при 300°С.

Добавляя к нему окрашенные оксиды металлов (например, NiO зеленого цвета), создают цветные стекла; а вводя PbO – хрусталь. Небольшие количества селена или золота, равномерно распределенные в стекле, придают ему вид рубина.

При управляемой кристаллизации стекла образуется ситалл, который по прочности близок к чугуну, поэтому используется в строительстве вместо металла, керамики, бетона или дерева. Получено также пуленепробиваемое бронестекло (толщиной до 40 мм), оно состоит из нескольких слоев стекла, склеенных смолами.

Широко применяют и стеклянные волокна (в частности, оптические – в качестве световодов). В последнее время синтезированы светочувствительные стекла и стекла с саморегулирующейся светопроницаемостью (из них делают, например, светозащитные очки и глазные линзы); а также поглощающие радиацию и полупроводниковые стекла (с регулируемой проводимостью) и многие другие.