- •Учебник

- •Глава 1. Общие сведения о механизации и автоматизации строительства

- •1.1. Основные виды строительно-монтажных работ, их механизация и основные показатели оценки ее уровня

- •1.2. Комплексная механизация

- •1.3. Автоматизация строительных процессов

- •Глава 2. Общие сведения о строительных машинах

- •2.1. Основные понятия и определения

- •2.2. Параметры машины. Типоразмер и модель.

- •2.3. Общая классификация строительных машин

- •2.4. Структура строительной машины

- •2.5. Производительность строительной машины

- •2.6. Общие требования к машинам, машинным комплектам и структуре парков машин

- •2.7. Техническая эксплуатация

- •2.8. Исторические сведения о развитии строительных машин

- •2.9. Пути развития и повышения качества строительных машин и оборудования

- •Глава 3. Приводы строительных машин. Силовое оборудование

- •3.1. Общие понятия и определения

- •3.2. Двигатели внутреннего сгорания

- •3.3. Электрические двигатели

- •Глава 4. Трансмиссии и системы управления

- •4.1. Общие сведения о трансмиссиях

- •4.2. Фрикционные передачи

- •4.3. Ременные передачи

- •4.4. Зубчатые передачи

- •Глава 5. Гидро- и пневмоприводы

- •Глава 6. Основы автоматического управления и технические средства автоматики

- •6.1. Общие сведения о системах автоматики

- •Глава 7. Ходовое оборудование строительных машин

- •7.1. Виды ходового оборудования и их характеристики

- •7.3. Шинноколесное (пневмоколесное) и рельсоколесное ходовое оборудование

- •Глава 8. Транспортные машины

- •Глава 9. Транспортирующие машины и оборудование

- •9.1. Ленточные и пластинчатые конвейеры, эскалаторы

- •Глава 10. Грузоподъемные машины

- •10.4. Лебедки

- •Глава 11. Строительные подъемники и краны

- •11.1. Общие сведения

- •11.3. Башенные краны

- •11.4. Самоходные стреловые краны

- •11.5. Краны пролетного типа

- •11.6. Устойчивость кранов

- •11.7, Устройства безопасности

- •11.8. Техническое освидетельствование кранов, основные

- •Глава 12. Погрузочно-разгрузочные машины

- •12.1. Назначение и виды машин

- •12.2. Машины для перегрузки штучных грузов

- •12.3. Погрузочные машины для сыпучих грузов

- •Глава 13. Машины для земляных работ: общие сведения

- •13.1. Виды земляных сооружений

- •13.2. Способы разработки грунтов

- •13.3. Свойства грунтов, влияющие на трудность их разработки

- •13.4. Рабочие органы землеройных машин и их взаимодействие с грунтом

- •13.5. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов

- •Глава 14. Одноковшовые экскаваторы

- •14.1. Общие сведения

- •14.2. Строительные гидравлические экскаваторы

- •14.3. Гидравлические экскаваторы с рабочим оборудованием обратная лопата

- •14.4. Гидравлические экскаваторы с рабочим оборудованием прямая лопата

- •14.5. Погрузочное рабочее оборудование

- •14.6. Гидравлические грейферы

- •14.7. Экскаваторы-планировщики

- •14.8. Оборудование для рыхления грунтов

- •14.9. Неполноповоротные гидравлические экскаваторы

- •14.10. Мини- и микроэкскаваторы

- •14.11. Экскаваторы с гибкой подвеской рабочего оборудования (канатные экскаваторы). Рабочее оборудование прямого копания

- •14.12. Драглайны

- •Глава 15. Экскаваторы непрерывного действия

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Роторные траншейные экскаваторы

- •15.3. Цепные траншейные экскаваторы

- •Глава 16. Землеройно-транспортные машины

- •Глава 17. Бурильные машины

- •Глава 18. Машины для подготовительных работ и разработки мерзлых грунтов

- •18.1. Машины для подготовительных работ

- •19.4. Грунтоуплотняющие машины и оборудование динамического действия

- •Глава 20. Технические средства гидромеханизации

- •20.1. Общие сведения

- •Глава 21. Машины и оборудование для погружения свай

- •21.1. Способы устройства свайных фундаментов

- •Глава 22. Машины и оборудование для переработки каменных материалов

- •30...15 60...30 60 15...0 60...30 В а а — от мелкого к крупному; 6 — от крупного к мелкому; в — комбинированно

- •Глава 23. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов

- •23.1. Дозаторы

- •Глава 24. Машины и оборудование для бетонных работ

- •24.1. Бетононасосные установки

- •Глава 25. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ

- •25.1. Машины и оборудование для штукатурных работ

- •Глава 26. Ручные машины

- •26.3. Ручные машины для крепления изделий и сборки конструкций

- •26.4. Ручные машины для разрушения прочных материалов и работы по грунту

- •26.6. Ручные машины для резки, зачистки поверхностей и обработки кромок материалов

- •26.7. Ручные машины для распиловки, долбежки и строжки материалов

- •Глава 1. Общие сведения о механизации и автоматизации строительства 5

- •Глава 15. Экскаваторы непрерывного действия 422

11.3. Башенные краны

Башенными называют строительные краны со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально установленной башни, и выполняющие работу по перемещению грузов и монтажу строительных конструкций за счет сочетания рабочих движений: подъема и опускания груза, изменения вылета, поворота стрелы с грузом и передвижения самого крана (для передвижных кранов). Башенные краны используют как основные грузоподъемные машины для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузоч- ных работ в гражданском, промышленном и энергетическом строительстве. Грузоподъемность кранов, используемых в жилищном строительстве, обычно составляет 5...25 т, а кранов для монтажа конструкций и тяжелого промышленного оборудования — до 50 т и даже до 250 т. Широкое распространение башенных кранов в строительстве предопределяется их высокой маневренностью, большой зоной обслуживания и подстреловым пространством.

Башенные краны классифицируют следующим образом: по назначению (строительные, монтажные, краны-перегружатели); по возможности передвижения (передвигающиеся по рельсовым путям; стационарные или приставные, прикрепляемые к возводимому сооружению; самоподъемные, устанавливаемые на каркасы зданий и перемещаемые по ним в вертикальном направлении); по способу изменения вылета крюка (с подъемной и с горизонтальной балочной стрелой); по типу вращающихся элементов башенно-стре- лового оборудования (с поворотными башнями или головками); по типу металлических конструкций основных элементов (решетчатые и трубчатые).

Согласно действующей системе индексации в технической документации и деловой переписке башенные краны обозначают индексом типа КБ-0000. Для конкретной модели крана нули заменяют цифрами. Первая цифра обозначает размерную группу крана (от 1 до 9 соответственно грузовым моментам до 300, 750, 1000, 1750, 3000, 5500, 8000, 12000 и более 12000 кНм). Следующие две цифры обозначают порядковый номер базовой модели: краны с поворотной башней нумеруют цифрами от 01 до 69, а краны с неповоротной башней — от 71 до 99. Четвертой цифрой обозначают порядковый номер исполнения, отличающегося от базовой модели, например, длиной стрелы, высотой подъема, грузоподъемностью. Модели кранов, прошедшие первую модернизацию, помечают буквой А, помещаемой после цифровой части индекса, прошедшие вторую модернизацию — буквой Б и т.д. в порядке русского алфавита. Также буквами русского алфавита обозначают специальное климатическое исполнение крана — для холодного (XJI), тропического (Т) и тропического влажного (ТВ) климата.

Большинство моделей башенных кранов выполнены по единой конструктивной схеме с максимальным использованием унифицированных узлов и механизмов, а также устройствами плавного пуска и торможения механизмов и посадки грузов с малой скоростью. Все механизмы башенных кранов оборудованы нормально закрытыми тормозами, автоматически размыкающимися при включении привода. Иногда в поворотных механизмах устанавливают также нормально открытые тормоза с устройством (на рычагах или педалях управления тормозом) для фиксации в закрытом состоянии.

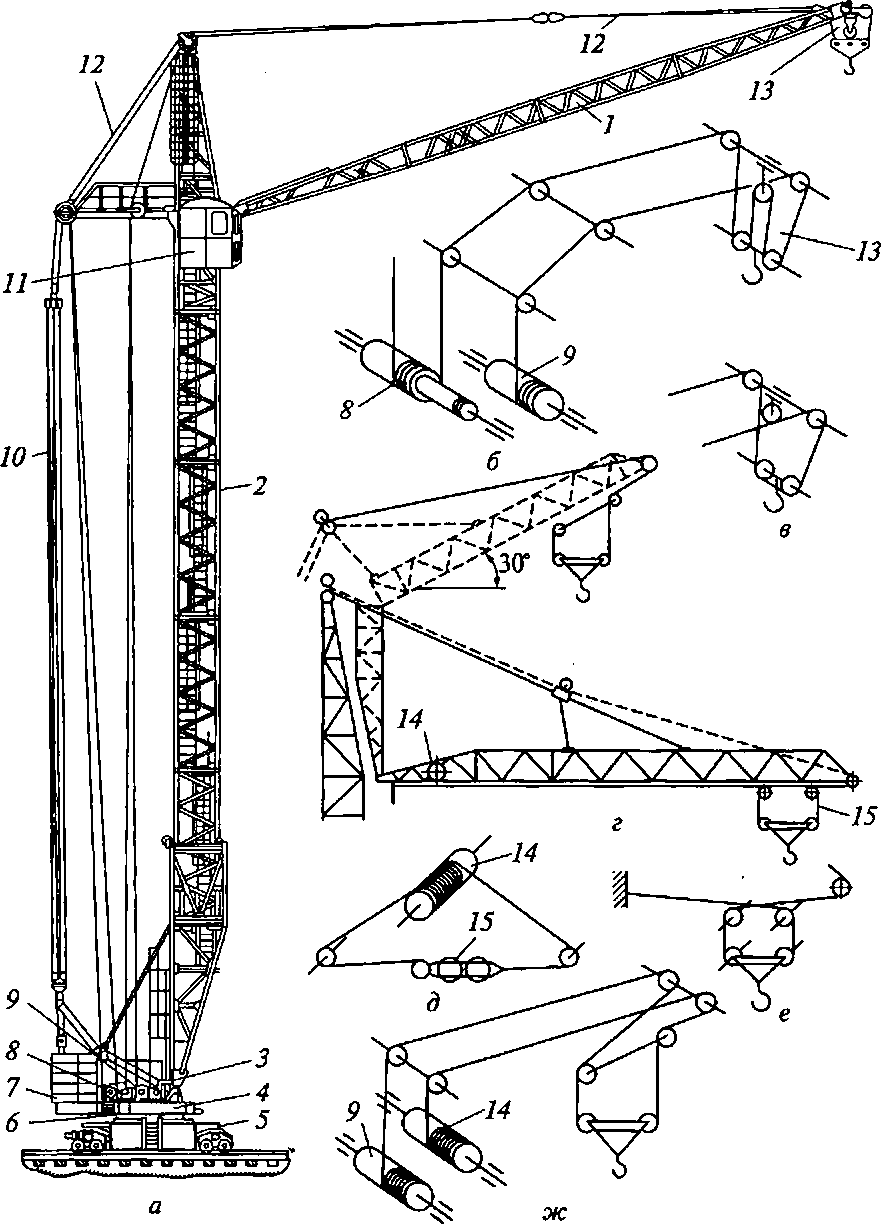

Башенный кран с поворотной башней (рис. 11.5, а, б) состоит из неповоротной рамы с ходовым устройством 5, его приводом и поворотной части. Последняя включает поворотную платформу 4 с противовесом 7, механизмом вращения 3, грузовой 8 и стреловой 9 лебедками, башню 2, стрелу 1, грузовой 13 и стреловой 10 полиспасты. Все механизмы крана имеют индивидуальный электрический привод. Поворотная часть опирается на неповоротную через опорно-поворотный шариковый или роликовый круг 6закрытого типа. Башня решетчатой или трубчатой конструкции закреплена на поворотной платформе, а стрела — шарнирно в верхней части башни. Стрела удерживается растяжками 12, огибающими направляющие блоки и закрепленными своими концами на верхней обойме стрелового полиспаста, с помощью которого, а также стре- лоподъемной лебедки она может подниматься и опускаться, изменяя при этом высоту подъема и вылет груза. Поднимают и опускают груз грузовой лебедкой с полиспастом 13 и крюковой подвеской.

В кранах этого типа реализована оригинальная схема канатове- дения, в которой свободный конец каната грузового полиспаста закреплен на барабане 8(см. рис. 11.5, б) стрелоподъемной лебедки. При подъеме стрелы набегающей на этот барабан будет ветвь стрелового, а сбегающей — ветвь грузового полиспаста; при опускании стрелы — наоборот. Таким образом, при невращающемся барабане 9 грузовой лебедки подъем стрелы сопровождается удлинением грузового полиспаста, а опускание стрелы — его укорочением. Благодаря соответствующему подбору диаметров барабанов 8 и 9

Рис.

11.5. Башенный кран с поворотной башней:

а

— обший вид крана с подъемной стрелой;

г — схемы крана с горизонтальной и

наклонной (с переломом) балочной стрелой;

схемы канатоведения: б — грузового

каната при подъемной стреле и

четырехкратном полиспасте;

в

— то же при двукратном полиспасте;

д

— тягового каната при горизонтальной

стреле;

е

— то же грузового каната; ж — то же

грузового и тягового канатов при

наклонной (с переломом)

балочной

стреле

в любом случае груз будет оставаться примерно на одной и той же высоте. Обычно грузовые полиспасты бывают четырех- или двукратными (рис. 11.5, в). Первые используют для подъема больших грузов на малой скорости, а вторые — для подъема малых грузов на повышенной скорости. Устройство нижней и верхней обойм полиспаста допускает его переналадку.

Стрела может быть оборудована грузовой кареткой 15 (рис. 11.5, г), перемещающейся по направляющим вдоль горизонтально или наклонно установленной стрелы с помощью тяговой электрореверсивной лебедки 14 (рис. 11.5, д), расположенной на стреле или на поворотной платформе. На каретке установлены блоки грузового полиспаста. При перемещении каретки они обкатываются по грузовому канату, и груз перемещается вдоль стрелы в горизонтальной плоскости (рис. 11.5, е). При необходимости подъема стрелы грузовую каретку фиксируют на стреле. В случае перемещения грузовой каретки по наклонной стреле с углом наклона до 30° грузовой и тяговый канаты запасовывают по схеме (рис. 11.5, ж), при которой обеспечивается горизонтальное перемещение груза. Для увеличения высоты подъема (при сопутствующем этому уменьшении вылета груза) стрелы некоторых кранов выполняют из двух частей, соединенных между собой шарнирно. Корневую часть устанавливают вертикально (см. рис. 11.5, г), а удлиняющую — наклонно. Грузовая каретка в этом случае может быть зафиксирована на наклонной части стрелы или перемещаться по ней. Обычно нижнюю (грузовую) обойму выполняют с разнесенными блоками (два блока вместо одного с углом обхвата 90° каждый), благодаря чему предотвращается закручивание канатов грузового полиспаста. В кранах с грузовой кареткой для изменения вылета груза требуются меньшие затраты энергии, чем в случае подъемной стрелы, однако конструкция крана при этом получается более сложной. Управляют краном из кабины 11 (см. рис. 11.5, а).

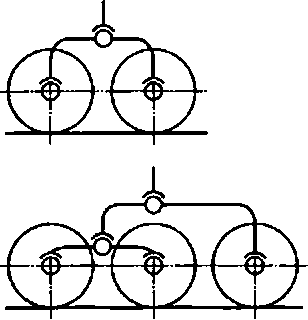

Опорная часть башенных кранов с поворотной башней (рис. 11.6, а) включает нижнюю ходовую раму 4, шарнирные кронштейны 2 и четыре ходовые тележки 1. В рабочем положении, при передвижении крана по прямолинейному рельсовому пути, кронштейны фиксированы тягами 7. Для движения на закруглениях тяги снимают. В транспортном положении ходовые тележки устанавливают вдоль продольной оси, уменьшая этим габаритную ширину неповоротной части крана. Обычно ходовые тележки выполняют многоколесными, соединяя колеса балансирами как показано на рис. 11.6, б. Такая схема обеспечивает автоматическую установку колес в нужное положение вне зависимости от неровностей рельсового пути, а также их равномерную загрузку. Приводными обычно являются Две тележки из четырех. Их располагают либо диагонально, либо, при передвижениях крана на закруглениях, на стороне большего радиуса последних. Ходовые колеса 5 (рис. 11.6, а, в) приводятся

Рис. 11.6. Опорная часть передвижных башенных кранов:

а — общий вид; б — балансирная подвеска ходовых колес; в — кинематическая схема

механизма передвижения

в движение электродвигателем 6 обычно через червячный редуктор 12 и открытую зубчатую передачу 11. Трансмиссия оборудуется нормально замкнутым колодочным тормозом 13, автоматически размыкаемым при включении электродвигателя.

внутреннего # колец, и шариковых или роликовых тел качения 9 между ними. Внутреннее кольцо закреплено болтами на неподвижной нижней раме, а внешнее соединено с поворотной платформой. Тела качения загружаются неодинаково. Зона, расположенная со стороны рабочего оборудования более нагружена. Наоборот, противоположная зона опорного круга испытывает меньшую нагрузку. Для выравнивания нагрузок в указанных зонах и обеспечения устойчивости крана служит противовес 7 (см. рис. 11.5, а).

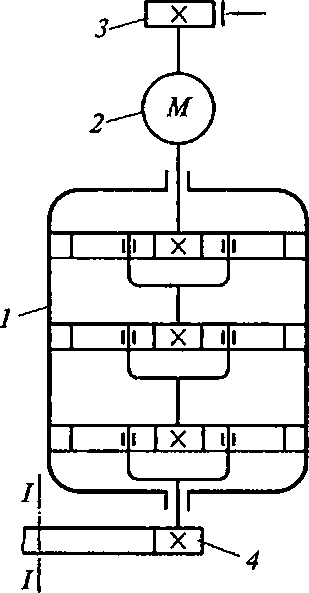

Внутреннее кольцо опорного круга является одновременно зубчатым венцом с зубьями внутреннего зацепления, в постоянном зацеплении с которым находится шестерня 4 (рис. 11.7) механизма вращения, состоящего из электродвигателя 2 с тормозом 3 и цилиндрического или планетарного 1 редуктора. Механизм вращения установлен на поворотной платформе эксцентрично относительно оси вращения I—I. При вращении шестерни 4 она обегает вокруг зубчатого венца, заставляя платформу вращаться относительно указанной оси. Механизм вращения вместе с опорным кругом образуют о порноповоротное устройство крана.

Рис. 11.7. Кинематическая

схема механизма вращения с планетарным

редуктором

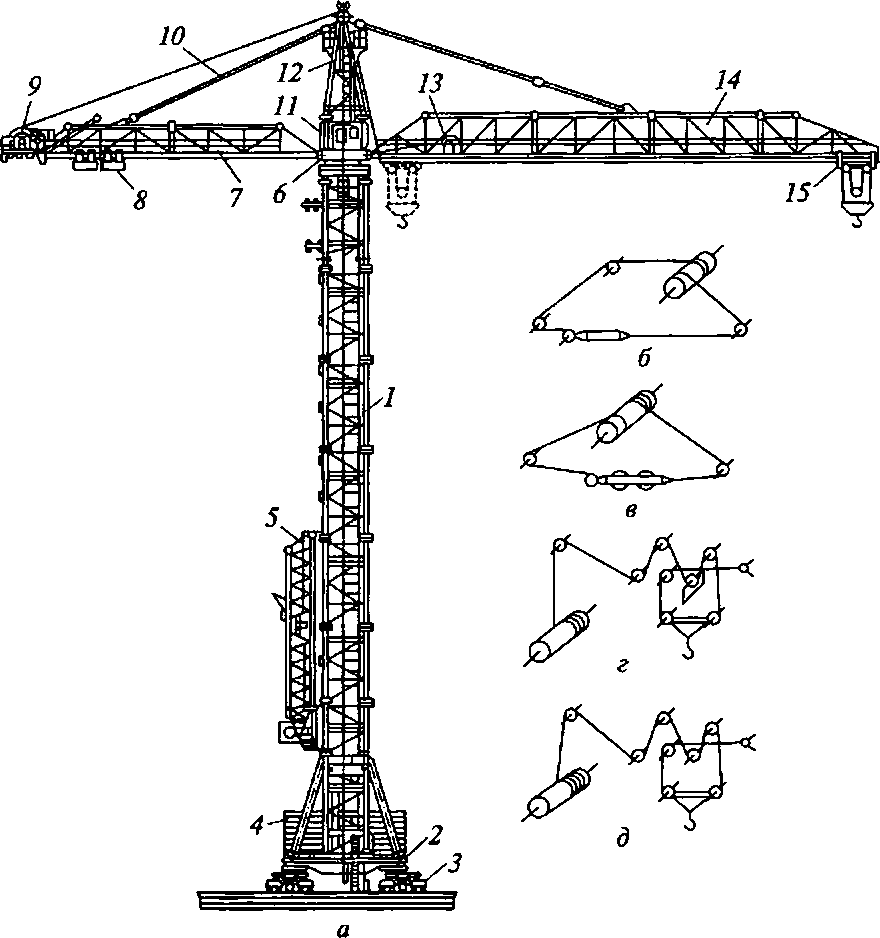

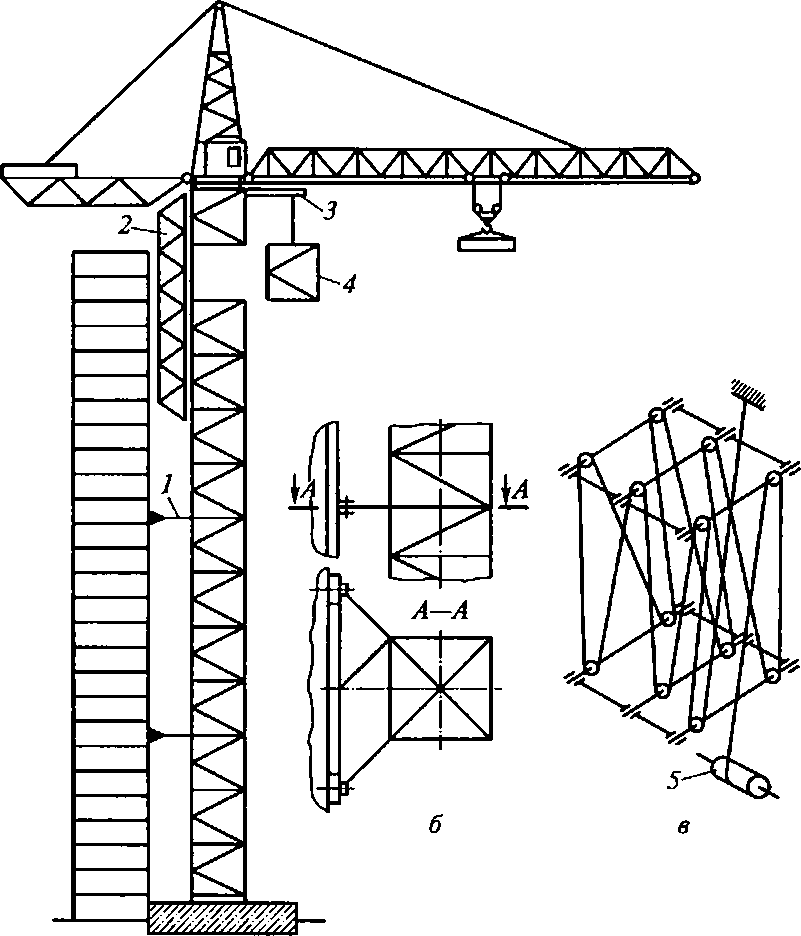

Рис. 11.8. Башенный

кран с неповоротной башней

а

— общий вид;

б, в

— схемы канатоведения противовеса и

грузовой каретки;

г, д — схемы

канатоведения грузоподъемного механизма

с четырех- и двукратным

полиспастами

товедения механизмов передвижения противовеса и грузовой каретки представлены соответственно на рис. 11.8, б, в, а грузоподъемного механизма — на рис. 11.8, г, д — соответственно с четырех- и двукратным полиспастами. По мере возведения здания башню уд линяют с помощью монтажной стойки 5 (см. рис. 11.8, а). Для этого, предварительно уравновесив поворотную часть соответствующим расположением грузовой каретки и противовеса, с помощью монтажной стойки и специальной лебедки поднимают башню вместе с поворотной частью и в образовавшийся зазор вводят дополнительную секцию, которую пристыковывают к нижней части поднятой башни, после чего на нее опускают верхнюю часть.

В кранах с поворотной башней масса высокорасположенных элементов меньше, чем в кранах с неповоротной башней, а следовательно, общий центр масс расположен ниже, что способствует уменьшению общей массы крана, повышению его динамической устойчивости и удобства его транспортирования и монтажа. Однако при больших грузоподъемности и высоте подъема груза у этих кранов значительно увеличивается их общая масса, в связи с чем при грузоподъемности более 10 т целесообразно использовать краны с неповоротной башней.

Рис. 11.9. Приставной

стационарный башенный кран: а— общий вид;

б— крепление к зданию;

в— подъем монтажной

лебедкой

а

по ней грузовой кареткой применяют при строительстве высотных сооружений (150 м и более). Эти краны монтируют на специальном фундаменте или части фундамента здания. Башню крана крепят к зданию с помощью закладных рам 1, монтируемых между двумя секциями (рис. 11.9, б). По мере возведения здания башню удлиняют описанным выше для кранов с неповоротной башней методом подращивания снизу или методом наращивания сверху промежуточными секциями длиной 2,5...7 м. Метод подращивания снизу используют, если башня охвачена в нижней части порталом. При большой высоте башни этот метод требует более мощных лебедок для подъема башни с поворотной частью крана. Менее энергоемким в этом случае может оказаться метод наращивания сверху. Для этого промежуточную секцию поднимают крюковой подвеской и навешивают на выдвижную раму 3 (см. рис. 11.9, а). Далее две верхние секции башни крепят к монтажной стойке 2 и расстыковывают между собой. Монтажной лебедкой 5 (рис. 11.9, е)

Рис. 11.10. Схема

вертикального перемещения переставного

башенного

крана:

а

— исходное положение;

6

— перемещение и установка на высоте

двух этажей;

в — установка

на каркасе здания

поднимают по направляющим монтажной стойки поворотную часть крана вместе с отсоединенной верхней секцией башни и в образовавшийся зазор ручной лебедкой заводят промежуточную секцию, после чего ее соединяют со смежными верхней и нижней секциями.

Переставные краны (рис. 11.10) применяют на строительстве высотных зданий с жестким и прочным металлическим каркасом. Они отличаются от обычных башенных кранов короткой башней 7 без портала и наличием охватывающей башню обоймы 2. Башня опирается на опорную балку с откидными упорами 3 (см. рис. 11.10, а). Обойма также снабжена откидными упорами 4 в перпендикулярной прежней плоскости. Для вертикального перемещения крана вверх обойму снимают с упоров и специальной лебедкой 5 поднимают на высоту двух этажей, где ее снова устанавливают на упоры (см. рис. 11.10, б). Далее башню снимают с упоров и подтягивают лебедкой к обойме, где ее устанавливают упорами на каркас здания (см. рис. 11.10, в). Демонтируют кран в обратной последовательности. Грузоподъемность переставных кранов достигает 15 т, а грузовой момент — 3300 кН-м.