- •Учебник

- •Глава 1. Общие сведения о механизации и автоматизации строительства

- •1.1. Основные виды строительно-монтажных работ, их механизация и основные показатели оценки ее уровня

- •1.2. Комплексная механизация

- •1.3. Автоматизация строительных процессов

- •Глава 2. Общие сведения о строительных машинах

- •2.1. Основные понятия и определения

- •2.2. Параметры машины. Типоразмер и модель.

- •2.3. Общая классификация строительных машин

- •2.4. Структура строительной машины

- •2.5. Производительность строительной машины

- •2.6. Общие требования к машинам, машинным комплектам и структуре парков машин

- •2.7. Техническая эксплуатация

- •2.8. Исторические сведения о развитии строительных машин

- •2.9. Пути развития и повышения качества строительных машин и оборудования

- •Глава 3. Приводы строительных машин. Силовое оборудование

- •3.1. Общие понятия и определения

- •3.2. Двигатели внутреннего сгорания

- •3.3. Электрические двигатели

- •Глава 4. Трансмиссии и системы управления

- •4.1. Общие сведения о трансмиссиях

- •4.2. Фрикционные передачи

- •4.3. Ременные передачи

- •4.4. Зубчатые передачи

- •Глава 5. Гидро- и пневмоприводы

- •Глава 6. Основы автоматического управления и технические средства автоматики

- •6.1. Общие сведения о системах автоматики

- •Глава 7. Ходовое оборудование строительных машин

- •7.1. Виды ходового оборудования и их характеристики

- •7.3. Шинноколесное (пневмоколесное) и рельсоколесное ходовое оборудование

- •Глава 8. Транспортные машины

- •Глава 9. Транспортирующие машины и оборудование

- •9.1. Ленточные и пластинчатые конвейеры, эскалаторы

- •Глава 10. Грузоподъемные машины

- •10.4. Лебедки

- •Глава 11. Строительные подъемники и краны

- •11.1. Общие сведения

- •11.3. Башенные краны

- •11.4. Самоходные стреловые краны

- •11.5. Краны пролетного типа

- •11.6. Устойчивость кранов

- •11.7, Устройства безопасности

- •11.8. Техническое освидетельствование кранов, основные

- •Глава 12. Погрузочно-разгрузочные машины

- •12.1. Назначение и виды машин

- •12.2. Машины для перегрузки штучных грузов

- •12.3. Погрузочные машины для сыпучих грузов

- •Глава 13. Машины для земляных работ: общие сведения

- •13.1. Виды земляных сооружений

- •13.2. Способы разработки грунтов

- •13.3. Свойства грунтов, влияющие на трудность их разработки

- •13.4. Рабочие органы землеройных машин и их взаимодействие с грунтом

- •13.5. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов

- •Глава 14. Одноковшовые экскаваторы

- •14.1. Общие сведения

- •14.2. Строительные гидравлические экскаваторы

- •14.3. Гидравлические экскаваторы с рабочим оборудованием обратная лопата

- •14.4. Гидравлические экскаваторы с рабочим оборудованием прямая лопата

- •14.5. Погрузочное рабочее оборудование

- •14.6. Гидравлические грейферы

- •14.7. Экскаваторы-планировщики

- •14.8. Оборудование для рыхления грунтов

- •14.9. Неполноповоротные гидравлические экскаваторы

- •14.10. Мини- и микроэкскаваторы

- •14.11. Экскаваторы с гибкой подвеской рабочего оборудования (канатные экскаваторы). Рабочее оборудование прямого копания

- •14.12. Драглайны

- •Глава 15. Экскаваторы непрерывного действия

- •15.1. Общие сведения

- •15.2. Роторные траншейные экскаваторы

- •15.3. Цепные траншейные экскаваторы

- •Глава 16. Землеройно-транспортные машины

- •Глава 17. Бурильные машины

- •Глава 18. Машины для подготовительных работ и разработки мерзлых грунтов

- •18.1. Машины для подготовительных работ

- •19.4. Грунтоуплотняющие машины и оборудование динамического действия

- •Глава 20. Технические средства гидромеханизации

- •20.1. Общие сведения

- •Глава 21. Машины и оборудование для погружения свай

- •21.1. Способы устройства свайных фундаментов

- •Глава 22. Машины и оборудование для переработки каменных материалов

- •30...15 60...30 60 15...0 60...30 В а а — от мелкого к крупному; 6 — от крупного к мелкому; в — комбинированно

- •Глава 23. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов

- •23.1. Дозаторы

- •Глава 24. Машины и оборудование для бетонных работ

- •24.1. Бетононасосные установки

- •Глава 25. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ

- •25.1. Машины и оборудование для штукатурных работ

- •Глава 26. Ручные машины

- •26.3. Ручные машины для крепления изделий и сборки конструкций

- •26.4. Ручные машины для разрушения прочных материалов и работы по грунту

- •26.6. Ручные машины для резки, зачистки поверхностей и обработки кромок материалов

- •26.7. Ручные машины для распиловки, долбежки и строжки материалов

- •Глава 1. Общие сведения о механизации и автоматизации строительства 5

- •Глава 15. Экскаваторы непрерывного действия 422

4.3. Ременные передачи

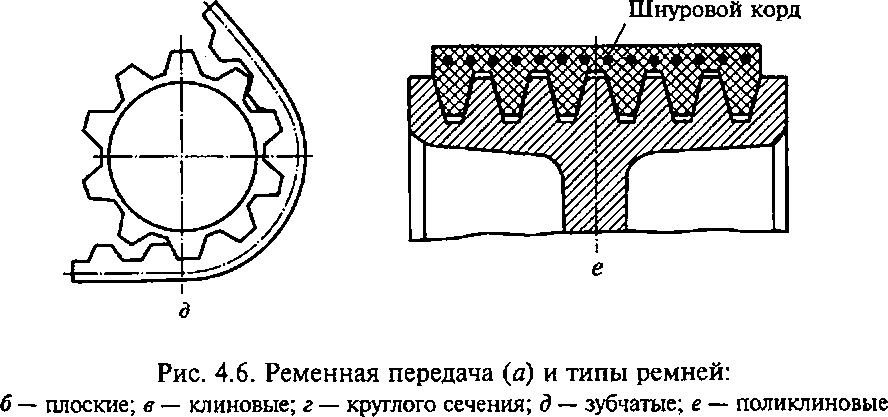

Ременная передача (рис. 4.6, а) состоит из двух закрепленных на валах шкивов и охватывающего их ремня, надетого на шкивы с натяжением. Движение передается за счет сил трения в парах ведущий шкив — ремень и ремень — ведомый шкив.

риатора

сохранении равенства: + S2 = 2 S0. Эти усилия связаны между собой формулой Эйлера

где / — коэффициент трения между шкивом и ремнем; <р — угол обхвата меньшего шкива ремнем.

б

в

г

гии, учитываемые в расчетах силовых параметров КПД, который вместе с потерями в подшипниках, поддерживающих шкивы валов, составляет г| = 0,94...0,96. Кроме того, из-за упругого скольжения происходит дополнительное снижение скорости вращения ведомого шкива, учитываемое коэффициентом £ = 0,97...0,99.

Передаточное отношение ременной передачи

/ = о),/со2 = njn2 = D2/{DXQ, (4.10)

где D1 и D2 — диаметры ведущего и ведомого шкивов.

Упругое скольжение, при котором шкивы и ремень взаимно проскальзывают на всей длине дуги обхвата, за исключением граничных точек (в начале менее нагруженной ветви на обоих шкивах), не следует смешивать с возникающим при перегрузках передачи буксованием — скольжением ремня по всей дуге обхвата в том числе и в указанных точках.

Полезное окружное усилие определяется разностью усилий: F= = Si~ S2. Это усилие связано с вращающими моментами на ведущем (Г,)'и ведомом (Т2) валах соотношениями:

/?=271л/А = 27'2//)2Л2,

из которых и с учетом передаточного отношения (4.10) вытекает прежняя зависимость (4.4) между вращающими моментами Г, и Т2, а также выражение (4.7) для полного КПД передачи.

В ременных передачах применяют следующие типы ремней (см. рис. 4.6): плоские, клиновые, круглого сечения, зубчатые и поликлиновые. Наибольшее распространение в приводах строительных машин получили передачи с плоскими и клиновыми ремнями. Плоские ремни применяют в передачах с передаточным отношением не более / = 4, а клиновые ремни до / = 6...8 и скоростях ремня до 30 м/с. Узкие клиновые ремни допускают работу при скоростях до 40... 50 м/с. В одном комплекте может быть установлено до восьми клиновых ремней. Недостатком многоременных передач является неодинаковая вытяжка ремней в процессе эксплуатации, из-за чего они загружаются неравномерно. Этот фактор учитывают при расчете числа ремней в комплекте с введением специального коэффициента снижения несущей способности ремней от 5... 10 % соответственно при двух—шести и более ремнях. Этого недостатка лишены поликлиновые ремни с высокопрочным полиэфирным кордом, которыми заменяют несколько клиновых ремней, комплектно устанавливаемых на шкивах. Поликлиновые ремни имеют от 2 до 20 ребер. Передаточное отношение передач с поликлиновыми ремнями достигает 15 при скорости 40...50 м/с.

Оптимальным межосевым расстоянием плоскоременной передачи считают:

аопт = 2(0, + D2).

Для клиноременных передач оно изменяется в следующем диапазоне:

от amin = 0,5 (А + Dj) + h до amax = Z>, + D2>

где h — высота ремня.

Круглоременные передачи применяют в слабо нагруженных приводах, в частности, в механизмах приборов. Зубчатые ремни отличаются от других наличием на их внут- ; ренней поверхности зубьев, обеспечивающих постоянство передаточного отношения без проскальзывания, бесшумность работы, возможность работы в масле. В отличие от передач со всеми другими типами ремней, передающими движение за счет сил трения между ремнем и шкивами, зубчато-ремен- рис.4.7.натажениерем- ные передачи реализуют принцип передачи т роликом

движения зацеплением. По этому признаку

они более близки к цепным передачам. Зубчатые ремни применяют в передачах большой мощности (до 400 кВт) при скорости до 80 м/с.

Обязательным условием функционирования ременной передачи является ее натяжение путем перемещения одного из шкивов натяжным роликом (рис. 4.7) или пружиной, автоматическим устройством, регулирующим натяжение в зависимости от внешней нагрузки и т. п. По сравнению с плоскоременными клиноремен- ные передачи требуют меньшего натяжения ремней благодаря тому, что за счет расклинивающего эффекта они имеют более высокий приведенный коэффициент трения fnp (4.9). При стандартном угле клина поперечного сечения ремня а = 40° отношение fnp/f - 2,92. Для обеспечения передачи движения с одинаковыми значениями полезного окружного усилия ^при прочих равных параметрах кли- ноременные передачи требуют натяжения в 1,6—2,2 раза меньше чем плоскоременные передачи.

Достоинствами ременных передач являются: простота конструкции, возможность передачи движения на большие расстояния, способность предохранять механизмы от перегрузок за счет проскальзывания ремня по шкивам. К их недостаткам относятся большие габаритные размеры, недостаточная долговечность ремней, частичная или полная неспособность работать при попадании на ремень и шкивы смазки.