- •Раздел I млекопитающие (mammalia)

- •Глава 1

- •Морфологические и физиологические особенности млекопитающих

- •Глава 2 биология и экология млекопитающих

- •2.1. Экологическое группирование

- •2.2. Питание

- •2.3. Размножение

- •2.4. Годовой цикл жизни

- •2.5. Свойства популяционных групп млекопитающих

- •Глава 3 эколого-систематический обзор лесных зверей

- •3.1. Отряд Насекомоядные (Insectivora)

- •Отряд Рукокрылые (Chiroptera)

- •3.3. Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)

- •3.4. Отряд Грызуны (Rodentia)

- •3.5. Отряд Хищные (Carnivora)

- •3.6. Отряд Парнокопытные (Artiodactyla)

- •Раздел II птицы (aves)

- •Глава 4 внутреннее и внешнее строение птиц

- •4.1. Внутреннее строение

- •4.2. Внешнее строение

- •Глава 5 биология и экология птиц

- •5.1. Адаптация птиц к условиям обитания

- •5.2. Годовой цикл в жизни птиц

- •Внегнездовой период

- •Период размножения

- •Глава 6 эколого-систематический обзор птиц

- •Раздел III

- •7.1. Кормовые связи лесных птиц и зверей

- •7.2. Участие лесных птиц и зверей в превращении и перемещении живого вещества

- •7.3. Участие лесных птиц и зверей в перемещении и превращении органических и минеральных веществ почвы влияние на передвижение воды и перемещение влаги в почве.

- •Глава 8 биоценотическая роль и лесохозяйственное значение зверей и птиц - потребителей вегетативных органов растений

- •8.1. Питательность вегетативных органов растений и типы их повреждений

- •8.2. Влияние копытных животных на древостой

- •8.3. Влияние грызунов на лесные древостои

- •Глава 9 биоценотическая роль и лесохозяйственное значение зверей и птиц - потребителей генеративных органов растений

- •9.1. Использование и распространение животными плодов дуба и семян его спутников

- •9.2. Использование и распространение животными семян хвойных пород

- •9.3. Использование и распространение животными семян рябины и других кустарниковых пород

- •Глава 10 биоценотическая роль и лесохозяйственное значение насекомоядных и хищных птиц и зверей в лесных биогеоценозах

- •10.1. Особенности питания и биоценотическая роль насекомоядных птиц и зверей

- •10.2. Особенности питания и биоценотическая роль хищников

- •Глава 11 защита древостоев от повреждений лесными животными

- •11.1. Причины интенсивного повреждения позвоночными животными лесных культур

- •11.2. Защита древостоев от повреждений дикими копытными и грызунами

- •11.3. Привлечение лесных птиц к защите леса

- •Раздел IV. Поведение лесных птиц и зверей

- •Глава 12. Врожденные элементы поведения. Место рассудочной деятельности в поведении птиц и зверей

- •Глава 13 повадки диких зверей. Поведение преследуемого зверя

- •Глава 14 возможность и методы управления поведением лесных животных

- •Раздел V. Основы лесного охотоведения

- •Глава 15. Охотничье хозяйство россии

- •Глава 16 охотничьи животные россии

- •Глава 17. Основы охотустройства

- •17.1. Внутри- и межхозяйственное охотустройство

- •17.2. Типология охотничьих угодий

- •17.3. Бонитировка охотничьих угодий

- •Продуктивность угодий (по я.С. Русанову, 1986)

- •Глава 18. Основные методы учета объектов охоты

- •18.1. Формы организации учетных работ и методы учетов охотничьих животных

- •Методы полевого учета численности охотничьих животных (по в.А.Кузякину, 1979)

- •18.2. Сезонные особенности проведения учетов охотничьих животных Зимние учетные работы

- •Весенние учетные работы

- •Летне-осенние учетные работы

- •Глава 19. Основы биотехнии

- •19.1. Классификация биотехнических мероприятий

- •19.2. Увеличение экологической емкости местообитаний

- •19.3. Подкормка животных

- •19.4. Регулирование численности животных и состава поголовья

- •Глава 20. Техника добывания охотничьих животных

- •20.1. Орудия добывания охотничьих животных

- •20.2. Охотничье оружие

- •20.3. Самоловные орудия промысла

- •20.4. Породы охотничьих собак

- •20.5. Ловчие и манные птицы

- •20.6. Первичная обработка шкурок пушных зверей

- •20.7. Свежевание туш млекопитающих и разделка пернатой дичи

- •20.8. Первичная обработка трофеев

- •Глава 21. Правила безопасности на охоте. Охотничья этика

- •21.1. Правила безопасности на охоте

- •21.2. Охотничья этика

- •Список литературы

3.3. Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)

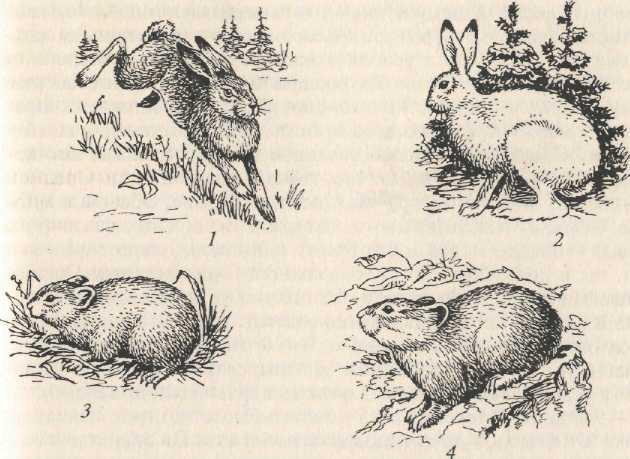

К отряду Зайцеобразные относятся мелкие и среднего размера млекопитающие, внешним обликом и некоторыми биологическими особенностями похожие на грызунов, от которых отличаются строением черепа и зубов (рис. 3.3). В фауне России имеется 13 видов, относящихся к трем родам и двум семействам: зайцевые и пищуховые (И.Я. Павлинов, О.Л. Россолимо, 1987). Характерной чертой зайцеобразных является наличие в верхней челюсти двух пар резцов, расположенных одна за другой таким образом, что непосредственно позади крупных передних резцов находится вторая пара мелких и коротких. В нижней челюсти – всего одна пара резцов. Клыков у зайцеобразных нет, резцы отделены от коренных зубов широким промежутком (диастемой). Форма костного нёба имеет вид не широкого, а узкого поперечного мостика, расположенного между обоими рядами зубов.

Семейство зайцевые (Leporidae) объединяет два рода (кролики и зайцы) и пять видов (дикий кролик, заяц-песчаник, заяц-беляк, заяц-русак, маньчжурский заяц). На территории России дикий кролик и заяц-песчаник не встречаются. Остальные три вида входят в состав лесных биогеоценозов.

Представители семейства характеризуются длинными ушами и задними конечностями, приспособленными к прыгающему бегу. Особенно длинными являются плюсневая и голенная части задних ног, передние же конечности оказываются несколько укороченными. Тело вытянутое, стройное, задняя часть слегка увеличена за счет массивных бедер. Поверхность тела густо покрыта волосами с еще более густым и пушистым подшерстком. Хвост короткий, но хорошо развитый. В противоположность пищухам на черепе Зайцевых имеются выраженные надглазные отростки. Хорошо развит слух, несколько хуже — обоняние и зрение. Глаза большие, выпуклые, что соответствует сумеречной активности и приверженности открытым пространствам. Зубная формула: i 2/1, рт + т 6(5)/5 = 28(26).

Рис. 3.3. Зайцеобразные: 1 - заяц-русак; 2 - заяц-беляк; 3 - пищуха малая; 4 - пищуха северная

Основной пищей Зайцевых в летнее время является травянистая растительность, а в зимнее – кора и побеги различных древесных и кустарниковых пород. Все виды зайцев нашей фауны, за исключением дикого кролика, не роют нор и пользуются примитивным логовищем – лежкой. Иногда при подходящих условиях беляки Северо-Восточной Сибири сооружают и постоянные норы, живя колониально по сопкам и обрывистым берегам рек. Снежные норы в глубокоснежье свойственны и русаку. Имеются случаи использования чужих, чаше нежилых нор. Своеобразной особенностью зайцев является также то, что их детеныши рождаются зрячими и покрытыми шерстью, тогда как кролики, роющие глубокие норы, рождают слепых и голых детенышей. Половая зрелость достигается на втором году жизни. Выражены осенняя и весенняя линьки, последняя происходит быстрее.

Заяц-беляк (Lepus timidus) (см. рис. 3.3, 2) имеет длину тела 44-74 см, массу 2,5-5,8 кг. Окраска летом бурая, серая или коричневато-охристая, с рыжеватым оттенком на щеках и лапах. Хвост без черных волос. Кончики ушей черные круглый год. Зимой весь мех чисто белый. На территории России отсутствует лишь на юго-западе страны. Обычен в условиях леса и тундры, реже встречается в степи. В тундре обитает в заросших кустарником долинах рек. В лесу предпочитает участки с хорошо развитым подлеском, зарастающие вырубки; охотно держится по оврагам, заваленным буреломом, не избегает и высокоствольных древостоев. В составе летних кормов – одуванчик, клевер, хвощи, полыни, иван-чай. Зимой поедает побеги и кору ивы, осины, березы, лещины, дуба, клена. Обычно постоянного логова не имеет. Гон начинается в конце февраля - начале марта и протекает одинаково интенсивно как днем, так и ночью. Течка сопровождается многочисленными спариваниями и длится не более суток (10 ч). После родов самка способна к новому оплодотворению, так как у нее наступает новое состояние течки. Срок беременности 48-51 день. Масса новорожденных 84-140 г. Насосавшись молока, они разбегаются и прячутся в траве. Самостоятельно питаться травой зайчата начинают на 8-9-й день. В течение лета у беляка бывает до трех выводков, однако 3-й выводок имеют далеко не все самки. В Сибири и северных областях чаще бывает два помета в среднем по 4 детеныша в каждом. За лето самка приносит по 8-10 детенышей.

Данное К.Линнеем зайцу-беляку название timidus (трусливый) не отвечает поведению этого быстрого, изобретательного и хорошо приспособленного к условиям обитания зверя.

Маньчжурский заяц (L. mandshuricus) – самый мелкий из наших зайцев; длина его тела 40-55 см, масса до 2,5 кг. Уши и конечности относительно короткие. Окраска рыжевато-серая с черными окончаниями остевых волос, бока светлее спины. Иногда встречаются совершенно черные особи. Верх хвоста – черно-бурый. Зимняя окраска мало отличается от летней. Обитает на Дальнем Востоке. Встречается в широколиственных и смешанных лесах по склонам сопок, в оврагах и долинах рек. Явно предпочитает древостой с преобладанием дуба, липы, различных видов клена с густым подростом и подлеском, а также заросли ивняков по долинам рек. Этот заяц не делает открытых лежек и залегает в низких дуплах деревьев, в полых поваленных стволах, под выступами камней и т.п. К избранному логову ведут нахоженные тропы. Днем заяц очень чуток и моментально покидает свое укрытие при приближающейся опасности. Этот типично лесной зверь никогда, даже зимой, не приближается к жилью человека. Период размножения длится с марта по июнь, в выводке 1-4 зайчонка.

Зайцы беляк и русак имеют многочисленные географические подвиды.

Семейство пищуховые (Ochotonidae) в фауне России представлены восемью видами, относящимися к одному роду пищухи (Ochotona). Это мелкие зайцеобразные (размером с крысу). Хвосту них очень короткий, из меха не выступает. Уши округлые, их длина не превышает половины головы. Конечности короткие. Во второй половине лета начинают заготавливать зимние запасы (листья и стебли растений), подсушивают их, складывают в стожки или прячут в трещины скал. Издают громкий писк или свист, отчего и получили свое название. Очень характерны кучки экскрементов, имеющих вид мелких шариков. С лесом связаны северная и алтайская пищухи, очень близкие биологически и различающиеся размерами тела. Степная пищуха (О. pusilla) на Южном Урале живет в кустарниковых зарослях и даже в глубине дубовых колков с хорошо развитым подлеском. Зимой она гложет кору и скусывает побеги различных кустарников и дубового подроста.

Алтайская пищуха (О. alpina) – сравнительно крупная: длина ее тела 200-250 мм. Летняя окраска меха от светло-коричневого до черного цвета. Зимний мех серый, с примесью охристого на боках и голове. Распространена на Алтае, в Саянах и Северо-Восточном Прибайкалье. Встречается в верхнем и среднем поясе гор и на равнинной тайге. Населяет каменистые осыпи горных лесов, а также речные долины и окраины горных болот. Питается разнотравьем, использует кустарники, хвою и мхи. Запасы сена складывает стожками или прячет под камнями. Живет в пустотах среди камней и в норах под корнями растений. Размножается в мае - июле. Самка приносит 1-2 помета в год; в каждом выводке обычно 5 детенышей. Колонии алтайской пищухи довольно многочисленные. Может массово повреждать подрост кедра.

Северная пищуха (О. hyperborea) имеет размеры 170-200 мм и распространена в Восточной Сибири (см. рис. 3.3, 4).