- •Раздел I млекопитающие (mammalia)

- •Глава 1

- •Морфологические и физиологические особенности млекопитающих

- •Глава 2 биология и экология млекопитающих

- •2.1. Экологическое группирование

- •2.2. Питание

- •2.3. Размножение

- •2.4. Годовой цикл жизни

- •2.5. Свойства популяционных групп млекопитающих

- •Глава 3 эколого-систематический обзор лесных зверей

- •3.1. Отряд Насекомоядные (Insectivora)

- •Отряд Рукокрылые (Chiroptera)

- •3.3. Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)

- •3.4. Отряд Грызуны (Rodentia)

- •3.5. Отряд Хищные (Carnivora)

- •3.6. Отряд Парнокопытные (Artiodactyla)

- •Раздел II птицы (aves)

- •Глава 4 внутреннее и внешнее строение птиц

- •4.1. Внутреннее строение

- •4.2. Внешнее строение

- •Глава 5 биология и экология птиц

- •5.1. Адаптация птиц к условиям обитания

- •5.2. Годовой цикл в жизни птиц

- •Внегнездовой период

- •Период размножения

- •Глава 6 эколого-систематический обзор птиц

- •Раздел III

- •7.1. Кормовые связи лесных птиц и зверей

- •7.2. Участие лесных птиц и зверей в превращении и перемещении живого вещества

- •7.3. Участие лесных птиц и зверей в перемещении и превращении органических и минеральных веществ почвы влияние на передвижение воды и перемещение влаги в почве.

- •Глава 8 биоценотическая роль и лесохозяйственное значение зверей и птиц - потребителей вегетативных органов растений

- •8.1. Питательность вегетативных органов растений и типы их повреждений

- •8.2. Влияние копытных животных на древостой

- •8.3. Влияние грызунов на лесные древостои

- •Глава 9 биоценотическая роль и лесохозяйственное значение зверей и птиц - потребителей генеративных органов растений

- •9.1. Использование и распространение животными плодов дуба и семян его спутников

- •9.2. Использование и распространение животными семян хвойных пород

- •9.3. Использование и распространение животными семян рябины и других кустарниковых пород

- •Глава 10 биоценотическая роль и лесохозяйственное значение насекомоядных и хищных птиц и зверей в лесных биогеоценозах

- •10.1. Особенности питания и биоценотическая роль насекомоядных птиц и зверей

- •10.2. Особенности питания и биоценотическая роль хищников

- •Глава 11 защита древостоев от повреждений лесными животными

- •11.1. Причины интенсивного повреждения позвоночными животными лесных культур

- •11.2. Защита древостоев от повреждений дикими копытными и грызунами

- •11.3. Привлечение лесных птиц к защите леса

- •Раздел IV. Поведение лесных птиц и зверей

- •Глава 12. Врожденные элементы поведения. Место рассудочной деятельности в поведении птиц и зверей

- •Глава 13 повадки диких зверей. Поведение преследуемого зверя

- •Глава 14 возможность и методы управления поведением лесных животных

- •Раздел V. Основы лесного охотоведения

- •Глава 15. Охотничье хозяйство россии

- •Глава 16 охотничьи животные россии

- •Глава 17. Основы охотустройства

- •17.1. Внутри- и межхозяйственное охотустройство

- •17.2. Типология охотничьих угодий

- •17.3. Бонитировка охотничьих угодий

- •Продуктивность угодий (по я.С. Русанову, 1986)

- •Глава 18. Основные методы учета объектов охоты

- •18.1. Формы организации учетных работ и методы учетов охотничьих животных

- •Методы полевого учета численности охотничьих животных (по в.А.Кузякину, 1979)

- •18.2. Сезонные особенности проведения учетов охотничьих животных Зимние учетные работы

- •Весенние учетные работы

- •Летне-осенние учетные работы

- •Глава 19. Основы биотехнии

- •19.1. Классификация биотехнических мероприятий

- •19.2. Увеличение экологической емкости местообитаний

- •19.3. Подкормка животных

- •19.4. Регулирование численности животных и состава поголовья

- •Глава 20. Техника добывания охотничьих животных

- •20.1. Орудия добывания охотничьих животных

- •20.2. Охотничье оружие

- •20.3. Самоловные орудия промысла

- •20.4. Породы охотничьих собак

- •20.5. Ловчие и манные птицы

- •20.6. Первичная обработка шкурок пушных зверей

- •20.7. Свежевание туш млекопитающих и разделка пернатой дичи

- •20.8. Первичная обработка трофеев

- •Глава 21. Правила безопасности на охоте. Охотничья этика

- •21.1. Правила безопасности на охоте

- •21.2. Охотничья этика

- •Список литературы

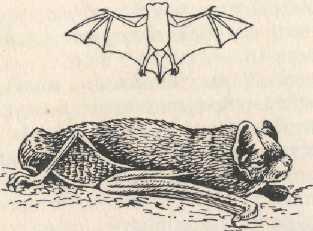

Отряд Рукокрылые (Chiroptera)

Летучие мыши – чрезвычайно своеобразная группа млекопитающих, способных к активному полету. На территории России обнаруживается 45 видов, относящихся к 12 родам, и три семейства: подковоносые, гладконосые, бульдоговые (И.Я.Павлинов, О.Л.Россолимо, 1987).

Тело летучих мышей распластано и очень сильно уплощено. На грудной кости имеется киль с прикрепляющимися к нему сильными грудными мышцами.

Крыло образовано особой тонкой кожной складкой, которая поддерживается и приводится в движение передней конечностью с сильно удлиненными пальцами, а также задней конечностью и ] хвостом. В образовании крыла не участвует лишь первый палец передней конечности, которым животное пользуется при передвижении по твердому субстрату и для подвешивания. Он короток и имеет коготь, отсутствующий на всех остальных пальцах. Летательная перепонка образована кожей, богато иннервирована и снабжена чувствительными волосками. Их густота по мере приближения к телу животного увеличивается и постепенно переходит в шерстный покров тела. Волосы имеют своеобразное строение.

Зрение у всех представителей отряда развито очень плохо, и глаза их часто рудиментированы. Летучие мыши ориентируются в пространстве с помощью ультракороткой звуковой локации, основанной на свойстве звуковой волны при встрече с предметом частично возвращаться в отраженном виде к источнику. Летучие мыши в силу особенностей их голосового аппарата издают наряду с обычными и ультракороткие звуки в виде отдельных импульсов. В связи с функциональными особенностями слуха наружное ухо летучих мышей имеет специфическое строение. Особенности строения крыла и ушной раковины являются основными диагностическими признаками.

Строение зубов насекомоядного типа. Зубная формула: i 2(1) / 3(1), с 1/1, рт 3(2-1-0)/3(2), m 3(1)/3(1) = 38 (34-32-30). Встречаются летучие мыши в самых разнообразных растительных зонах, за исключением тундры и лесотундры. С севера на юг число видов и особей закономерно возрастает. Беспомощные на земле, летучие мыши быстры и ловки в воздухе; при сезонных кочевках они способны преодолевать многие сотни километров.

Размножение летучих мышей своеобразно: копуляция происходит осенью, а оплодотворение яйца сохранившимися в матке сперматозоидами – только весной. Для ряда видов характерна и весенняя копуляция. Обычно у летучих мышей бывает один или два детеныша, соответственно у самок на груди имеются 1-2 пары сосков. Детеныши крепко прицепляются к соску матери, которая носит их на себе, пока они не приобретут способности к самостоятельному полету. Молодняк развивается очень быстро.

Все летучие мыши, обитающие на территории России, активны в сумеречные и ночные часы, день они проводят в убежище, образуя зачастую довольно большие скопления. В пещерах численность особей может исчисляться сотнями и даже тысячами. В условиях леса большие скопления не образуются.

У зверьков во время дневного сна, как и во время зимней спячки, температура тела заметно снижается и зависит от температуры воздуха. При пробуждении восстанавливается постоянная температура тела (более 40 °С).

Как и их ближайшие родственники (насекомоядные), летучие мыши питаются насекомыми, но главным образом летающими (жуками, бабочками, реже двукрылыми). Пищеварение быстрое, что и определяет значительную их прожорливость. В отличие от насекомоядных рукокрылые способны долго голодать, сохраняя способность к полету, видимо, вследствие регулярного глубокого дневного сна, позволяющего сохранять энергетические ресурсы.

Зиму летучие мыши проводят в глубокой спячке, длящейся до 7 месяцев, но в сильные оттепели пробуждаются и даже летают. Морозная зима и затяжная холодная весна губительны для них.

Далеко не все рукокрылые имеют прямое отношение к лесу. Так, все шесть видов семейства подковоносых (Rhinolophidae) характерны для гор и пустынь и в условиях леса не встречаются. То же самое можно сказать о единственном и редком у нас представителе семейства бульдоговых (Molossidae) — широкоухом складчатогубе (Tadarida teniotis), который селится в вертикальных щелях, в пещерах и под каменными карнизами скалистых гор.

Семейство гладконосых (Vespertilionidae) представлено в фауне России 10 родами и 38 видами, из которых лишь около половины живет или встречается в лесу. Прямое отношение к лесу в наших Условиях имеют только семь видов, в том числе все три вида из Рода вечерниц (Nyctalus); один из пяти видов рода нетопырей (Pipistrellus); один из пяти видов рода кожанов (Eptesicus); оба вида Рода трубконосов (Murina). Остальные (более 10) видов встречаются в лесу.

Рис. 3.2. Рыжая вечерница

Рыжая вечерница (N. noctula) – крупная летучая мышь, окраска палево-рыжеватая или коричневато-бурая, низ светлее (рис. 3.2). Распространена на западе и юго-западе европейской части России, Кавказе, юго-востоке Казахстана, в Средней Азии, на Алтае. Обычна и многочисленна в лесах различного типа. Живет в дуплах деревьев и разного рода строениях. Образует колонии по 60-100 особей. Самцы живут поодиночке. Летает после захода солнца и на рассвете на высоте до 70 м, а в пасмурную погоду охотится на высоте 3-4 м. Питается жуками и бабочками. Самка приносит двух детенышей. На зиму рыжая вечерница улетает, но в Средней Азии может зимовать в пещерах или дуплах.