может быть увеличен до 21 дня (3 нед). • Инцизионная биопсия (частичное иссечение патологического очага с целью диагностического исследования). Рекомендована при опухолях больших размеров или опухолях, расположенных в зонах, где полное их иссечение составит трудности с закрытием дефекта и может обезобразить больного. Взятие кусочка ткани проводят с обязательным захватом края новообразования таким образом, чтобы в объект исследования была включена граница здоровой и опухолевой ткани. Данный вид биопсии дает возможность хирургу спланировать лечение больного, исходя из гистологического диагноза. Отрицательная сторона этого метода - вероятность отсутствия в изучаемом кусочке наиболее глубокой части опухоли, возможная диссеминация. Биопсия подногтевого новообразования подразумевает проведение инцизионной биопсии в сочетании с удалением всей ногтевой пластинки или же с формированием «окошечка» в ней. Пункционную биопсию матрикса ногтя считают неадекватной. Принципы проведения биопсии

При использовании местной анестезии инъекционную иглу нельзя вводить в

пигментное новообразование или под него. Иссечение следует проводить в форме эллипса, расположенного по длинной оси возможного последующего широкого иссечения ткани в случае верификации диагноза меланомы, и в то же время по направлению проекции лимфатического дренажа (регионарных лимфатических узлов). Удаление образования проводят, отступив от края на 2 мм (как при иссечении доброкачественной опухоли).

Гистологическое исследование по принципу cito замороженных срезов дает преимущество немедленного ответа, но вероятность ошибок достаточно высока

(до 20%).

При наличии увеличенных или измененных лимфатических узлов с целью подтверждения метастатического характера их поражения выполняют тонкоигольную пункционную (аспирацион-ную) биопсию, желательно под контролем УЗИ.

При наличии клинических симптомов поражения костной системы и головного мозга дополнительно выполняют остео-

сцинтиграфию или рентгенографию костей скелета, МРТ или КТ головного мозга.

Лечение

Основной метод лечения - хирургический. При метастатических формах заболевания используют хирургические методы, иммунотерапию интерферонами, моноили полихимиотерапию. Лучевую терапию применяют с паллиативной целью. Задача современной терапии - не только полное излечение больного, но и улучшение качества его жизни.

Хирургическое лечение

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

Основные рекомендации по хирургическому иссечению первичной меланомы касаются границ отступа от опухоли. В тех анатомических областях, где слой подкожной жировой клетчатки выражен незначительно, нет необходимости иссекать глубокую фасцию, а также нижележащую мышечную или костную ткань. В настоящее время четко показано, что широкое иссечение (4-5 см от краев опухоли) не улучшает непосредственных или отдаленных результатов лечения. Для меланомы in situ адекватен отступ до 0,5-1,0 см, при предполагаемой толщине опухоли 1-2 мм отступ составляет 1 см, при толщине опухоли 2,1-4,0 мм - 1-2 см, при толщине более 4 мм - не менее 2,0-2,5 см. В случае локализации узловой меланомы на пальцах кистей или стоп необходимо производить экзартикуляцию пальцев, иногда с частью плюсневых или пястных костей. Ампутация конечности при меланоме кожи нецелесообразна. При расположении опухоли на коже ушной раковины в верхней или центральной части удаляется вся ушная раковина. При образовании обширного раневого дефекта, который невозможно устранить сведением краев раны, выполняют кожную пластику свободным кожным лоскутом или перемещенными на ножке местными тканями.

Превентивную регионарную лимфаденэктомию в настоящее время выполняют только при IIIA-IIIC стадиях, так как при остальных стадиях она не влияет на общую выживаемость. При наличии клинических признаков изменения лимфатических узлов - увеличение, уплотнение, гиперплазия - показано их удаление независимо от стадии. При стадиях от IB T1bN0M0 до ПС T4bN0M0 показано исследование «сторожевых» лимфатических узлов, через которые проходит основная часть лимфооттока от органа, где локализуется меланома. Определяют расположение узла с помощью лимфосцинтиграфии. Для за 2-24 ч до операции по периметру опухоли вводят лимфотропный радиофармпрепарат, который избирательно через лимфатические капилляры проникает в лимфатические узлы и накапливается в них, что регистрируется гамма-сканерами. При иссечении первичной опухоли одномоментно удаляют и «сторожевой» лимфатический узел,

который становится ловушкой для мигрирующих клеток опухоли. В случае выявления в «сторожевом» лимфатическом узле метастазов меланомы больному удаляют всю регионарную клетчатку с лимфатическими узлами.

Медикаментозное лечение

При стадиях IA, IB, IIA адъювантное лечение не показано.

При стадиях IIB, IIC, IIIA, IIIB назначают иммунотерапию интерферонами альфа малыми дозами (по 3-5 млн Ед/м2) подкожно 3 раза в неделю в течение 1 года или высокими дозами (по 20 млн Ед/м2) внутривенно в 1-5-й дни в течение 4 нед, далее по 10 млн Ед/м2 подкожно 3 раза в неделю в течение 11 мес.

При метастазировании меланомы назначают химиотерапию и таргентную биотерапию.

Хотя в целом меланома малочувствительна к системной химиотерапии, существуют благоприятные прогностические критерии, позволяющие прогнозировать достаточно высокую эффективность. К этим критериям относятся статус ECOG от 0 до 1, локализация метастазов под кожей в лимфатических узлах или легких, отсутствие предшествующей химиотерапии, нормальное функциональное состояние костного мозга, почек и печени, отсутствие метастазов в ЦНС. Из классических цитостатиков применяют производные имидазолкарбоксамида (темодал), нитрозомочевины (араноза, фотемустин), платины (цисплатин), винкаалкалоиды (винбластин, винкристин) и таксаны (паклитаксел, доцетаксел). Эффективность лечения (как правило, частичные ремиссии) не превышает 20-25%, отдаленные результаты лечения практически не изменяются. Применение как в монорежиме, так и в сочетании с другими препаратами. К примеру, использование фотемустина (мюстофорана) с цисплатином в комбинации с тамоксифеном в качестве химиотерапии 1-й линии у больных диссеминированной меланомой кожи позволяет получить объективные ответы в 18,5% случаев.

Цисплатин и винкаалкалоиды в режиме монотерапии обладают умеренной эффективностью (не превышает 14%) и находят применение преимущественно в комбинированных химиотерапевти-ческих и биохимиотерапевтических режимах. В последнее время при метастатической меланоме кожи широко изучают активность таксанов, которые используют в качестве 2-3-й линии химиотерапии (в режиме монотерапии эффективны в 16-17% случаев).

Темозоломид (темодал*) - новый алкилирующий препарат II поколения, производное имидазотетразинов. Его преимущество - 100% биодоступность при пероральном приеме и способность проникать через гематоэнцефалический барьер. Особенно эффективен (до 36%) при метастазах в ЦНС.

Определенные надежды возлагают на применение таргент-ной терапии. Ипилимумаб (вемурафениб, zelboraf*) - моно-клональное антитело, блокирующее антиген-4 цитотоксического

Т-лимфоцита (CTLA4). Индуцирует антигенспецифический иммунный ответ и позволяет увеличить двухгодичную выживаемость больных генерализованной меланомой до 21,6-23,5%, частота лечебных эффектов в виде частичной резорбции достигает 47,7%. Препарат zelboraf* (вемурафениб) сертифицирован для лечения запущенных форм меланомы, вызванных мутацией BRAF V600E, которая встречается у каждого второго больного меланомой. Возможно применение препарата в комбинации с дакарбазином.

Схемы лекарственного лечения диссеминированной меланомы представлены в табл. 20-2.

Таблица 20-2. Схемы лекарственного лечения диссеминированной меланомы

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

Схема |

Режим применения |

лечения/препарат |

|

Дакарбазин |

200-250 мг/м2 1 раз в день внутривенно в течение 5 дней каждые 3-4 нед или |

(монотерапия) |

850-1000 мг/м2 - однократная одночасовая внутривенная инфузия с интервалом |

|

3-4 нед |

Араноза* |

800 мг/м2 внутривенно в течение 3 дней, интервал между курсами 3 нед |

Темозоломид |

150-200 мг/м2 внутривенно в течение 5 дней каждые 28 дней |

BCDT (схема |

Кармустин 150 мг/м2 в 1-й день каждые 6 нед Цисплатин 25 мг/м2 в 1-3-й дни |

Dartmouth) |

каждые 3 нед Дакарбазин 220 мг/м2 в 1-3-й дни каждые 3 нед Тамоксифен 20 мг |

|

внутрь ежедневно |

CVD |

Цисплатин 20 мг/м2 в 1-4-й дни каждые 3 нед Винбластин 2 мг/м2 в 1-4-й дни |

|

каждые 3 нед Дакарбазин 800 мг/м2 только в 1-й день каждые 3 нед |

Комплексная имму- |

Цисплатин 20 мг/м2 в 1-4-й дни Винбластин 1,5 мг/м2 в 1-4-й дни Дакарбазин |

нохимиотерапия |

800 мг/м2 в 1-й день |

|

Интерлейкин-2 9 млн МЕ/м2 ежедневно внутривенно капельно в 5-8-й (96 ч) и |

|

17-20-й дни (96 ч) ИФНα-2b 5 млн МЕ/м2 подкожно в 5-9-й и 17-21-й дни |

|

Циклы повторяют каждые 3 нед. Максимум 5 курсов по 4 цикла |

Циклофосфамид + + |

Циклофосфамид 350 мг/м2 внутривенно в 1-й день ИЛ-2 22 млн |

ИЛ-2 |

МЕ/м2внутривенно в 4-8-й и 11-15-й дни Циклы повторяют через 3 нед, всего 3 |

|

цикла. После этого препараты назначаются каждые 28-42 дня |

Араноза* + винкри-стин |

Араноза* 1000 мг/м2 внутривенно в 1-2-й дни Цисплатин 80 мг/м2внутривенно |

+ цисплатин |

капельно в 4-й день Винкристин 2 мг в 1-й день Интервал между курсами 3-4 |

|

нед |

Профилактика

Необходимо выявлять и вести учет лиц с повышенным риском рака и меланомы кожи. Группе риска рекомендуют уменьшить время пребывание на солнце; больным пигментной ксеродермой - максимально ограничить пребывание вне помещения, носить широкополые шляпы, защищать кожу от воздействия света;

защищать детей от солнечных ожогов; не допускать травм пигментных пятен; удалять невусы в зонах, подверженных травме (трение одежды, бретелей, обуви); внимательно наблюдать за не-вусами, особенно на подошве, стопе, в ногтевом ложе; использовать солнцезащитные кремы; устранять профессиональные вредности; своевременно лечить предраковые заболевания. Необходимо также пропагандировать среди населения внимательное отношение ко всем образованиям кожи, а также ежегодный врачебный осмотр кожных покровов.

Прогноз

На прогноз опухоли в той или иной мере влияют практически все ее качественные и количественные признаки. Определяющее прогностическое значение имеют толщина опухоли, глубина инвазии и локализация поражения (см. выше). Беспигментные меланомы имеют худший прогноз по сравнению с пигментированными опухолями. Выживаемость составляет 54 и 73% соответственно. Наличие изъязвления повышает риск смерти в 1,9 раза. К неблагоприятным факторам прогноза также относят митотический индекс, проявления спонтанной регрессии, ангиолимфати-ческую инвазию.

Глава 21. Опухоли опорно-двигательного аппарата

21.1. ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

На основании гистологических критериев с учетом характера клинического течения выделяют:

•первичные опухоли скелета - состоят из патологически измененных костей, хрящей, сосудов, нейрогенных структур, элементов нотохорды или смешанных структурных элементов мезенхимальной природы;

•вторичные злокачественные опухоли костей - опухоли, возникшие на фоне предшествующих доброкачественных образований или диспластических процессов (при болезни Олье и синдроме Маффуччи, солитарных, или множественных костно-хрящевых экзостозах, солитарной энхондроме, болезни Педжета, вследствие предшествующих лучевых воздействий).

Код по МКБ-10

С40-С41. Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей.

Эпидемиология

В структуре опухолевого поражения костей первичные злокачественные опухоли составляют 1,0-1,5%, доброкачественные - 2,5-3,0%, метастазы в скелет - 96%. Заболеваемость первичными опухолями костей составляет у мужчин 1,0 и у женщин 0,6-0,7 на 100 000 населения.

Заболеваемость первичными злокачественными новообразованиями костей в возрастных группах коррелирует с морфологическим типом опухоли.

Остеосаркома и саркома Юинга чаще возникают в возрасте старше 10 лет (в среднем в 18 лет), а при злокачественной фиброзной гистиоцитоме, хондросаркомах заболеваемость возрастает после 40-50 лет.

Профилактика

Специфическая профилактика отсутствует.

Скрининг

В связи с редкой встречаемостью опухолей костей массовый скрининг здорового населения нецелесообразен. При появлении болей в костях, особенно у лиц молодого и среднего возраста, обязательно стандартное рентгенологическое исследование в двух проекциях. При подозрении на опухолевую патологию необходим весь спектр обследований в специализированном учреждении.

Классификация

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

Наиболее распространена классификация опухолей костей ВОЗ пересмотра 2002 г. Кроме злокачественных опухолей (сарком) в классификации отражены доброкачественные новообразования, опухоли с неопределенным клиническим течением (гигантоклеточная опухоль костей) и опухолеподобные процессы.

Международная гистологическая классификация злокачественных опухолей костей

• Злокачественные костеобразующие опухоли.

Агрессивная остеобластома (злокачественная).

Интрамедуллярная остеосаркома (внутрикостная): - обычная (классическая); - остеобластическая; - хондробластическая; - фибробластическая;

- напоминающая злокачественную фиброзную гистио-цитому или остеобластому; - богатая гигантскими клетками; - мелкоклеточная; - эпителиоидная;

- телеангиэктатическая; - хорошо дифференцированная (низкой степени злокачественности).

Вторичная остеосаркома:

-остеосаркома на фоне болезни костей Педжета;

-постлучевая остеосаркома;

-остеосаркома на фоне костного инфаркта;

-остеосаркома на фоне фиброзной дисплазии;

-остеосаркома на фоне металлического имплантата;

-остеосаркома на фоне хронического остеомиелита;

-остеосаркома, сочетающаяся со специфическими клиническими синдромами;

-семейная (наследственная) остеосаркома;

-остеосаркома при синдроме Ротмунда-Томсона;

-остеосаркома при ретинобластоме;

-мультифокусная (первично-множественная) остео-саркома.

Поверхностная остеосаркома (юкстакортикальная): - паростальная остеосаркома; - периостальная остеосаркома;

- поверхностная остеосаркома высокой степени злокачественности; - интракортикальная остеосаркома.

• Злокачественные хрящеобразующие опухоли (хон-дросаркомы).

Интрамедуллярная (внутрикостная) хондросаркома.

Обычная (классическая) хондросаркома.

Дедифференцированная хондросаркома.

Светлоклеточная хондросаркома.

Мезенхимальная хондросаркома.

Вторичная хондросаркома.

Юкстакортикальная хондросаркома.

• Фиброзно-костные опухоли.

Злокачественная фиброзная гистиоцитома кости.Фибросаркома кости.

• Гигантоклеточные опухоли костей.

Гигантоклеточная опухоль типичного строения.Гигантоклеточная опухоль при болезни Педжета.

Злокачественная гигантоклеточная опухоль костей.

• Злокачественные опухоли костей нейроэктодермаль-ной природы.

Саркома Юинга - примитивная нейроэктодермальная опухоль (PNET).Опухоль Аскина.

• Злокачественные опухоли костей иммуногемопоэти-ческого происхождения.

Миеломная болезнь (множественная плазмоцитома).Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз).

Неходжкинские лимфомы костей.Гистиоцитоз из клеток Лангерганса.

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

Болезнь Росаи-Дорфмана (синусный гистиоцитоз с массивной лимфаденопатией).

• Сосудистые опухоли костей.

Эпителиоидная гемангиоэндотелиома.

Веретеноклеточная гемангиоэндотелиома.Ангиосаркома.

Гемангиоперицитома.Саркома Капоши.

• Смешанные или разнородные мезенхимальные опухоли костей.

Липосаркома.

Лейомиосаркома.Рабдомиосаркома.

Мультипотентная примитивная саркома кости (злокачественная мезенхимома кости).

• Адамантинома длинных костей.

• Хордома.

• Метастатические опухоли в костях.

• Синовиальные опухоли.

Международная классификация по системе TNM

Для определения стадии заболевания и тактики лечения используют классификацию по системе TNM.

• T - оценка первичной опухоли.

Тх - недостаточно данных для оценки первичной опухоли.Т0 - первичную опухоль нельзя определить.

Т1 - опухоль ограничена кортикальным слоем.

Т2 - опухоль распространена за кортикальный слой.

• N - характеристика регионарных лимфатических узлов.

Nx - недостаточно данных для определения регионарных лимфатических узлов.

N0 - нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов.

N1 - регионарные лимфатические узлы поражены метастазами.

• M - наличие отдаленных метастазов.

Мх - недостаточно данных для определения отдаленных метастазов.М0 - нет признаков отдаленных метастазов.

М1 - есть отдаленные метастазы.

• G - степень дифференцировки опухоли (дополнительный критерий).

Gx - степень дифференцировки невозможно установить.

G1 - высокая степень дифференцировки.

G2 - средняя степень дифференцировки.

G3 - низкая степень дифференцировки.

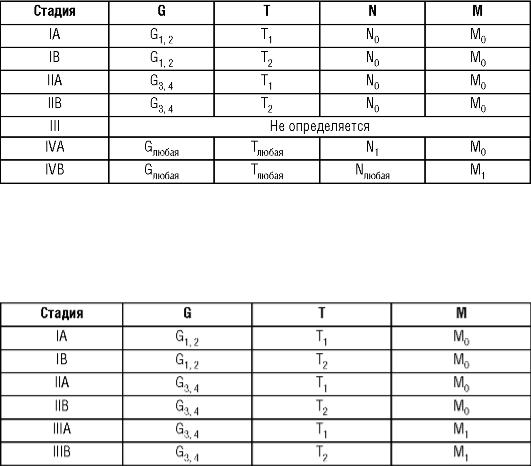

G4 - недифференцированные опухоли. Группировка опухолей по стадиям классификации TNM приведена в табл. 21-1.

Таблица 21-1. Группировка опухолей костей по стадиям

Широкое распространение в научно-практической литературе получила классификация, разработанная американским исследователем W. Enneking (табл.

21-2).

Таблица 21-2. Стадии опухолей костей (по Enneking)

Этиология

До конца этиология опухолей костей не изучена. К предрасполагающим факторам относят травму и ионизирующие излучения. Предопухолевыми заболеваниями

Данная книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению форума сайта https://meduniver.com/

считают фиброзную дистрофию, хондромы, экзостозы и болезнь Педжета. Чаще опухоли поражают метафизы длинных трубчатых костей, причем процесс распространяется в сторону диафиза и эпифиза, но на сустав через суставной хрящ не переходит.

Диагностика Физикальное обследование

При физикальном обследовании обнаруживают следующие симптомы.

•Боль. Основной и характерный клинический симптом при злокачественных новообразованиях костей. Носит упорный и прогрессирующий характер. Боль усиливается в ночное время и плохо купируется приемом ненаркотических анальгетиков. Ошибочное назначение физиотерапии обостряет боли либо снижает их интенсивность на короткое время. Иммобилизация конечности не приносит облегчения. Интенсивность боли зависит от степени злокачественности процесса.

•Пальпируемая припухлость или опухоль. Второй характерный симптом сарком костей. При высокозлокачественных опухолях (остеосаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркома Юинга и др.) в связи с инфильтративным ростом припухлость не имеет четких границ, иногда возможно определить локальную гипертермию этой припухлости. При выраженном мягкотканном компоненте опухоли над ним возникает гиперемия кожи и характерный расширенный венозный рисунок. Для медленно растущих злокачественных новообразований костей (паростальная остеосаркома, вторичная хондросаркома) характерно наличие несмещаемой малоболезненной опухоли.

•Ограничение движений в близлежащем суставе. Связано с болевым синдромом, с последующим развитием так называемой болевой контрактуры. Это третий отличительный признак злокачественных новообразований костей.

Лабораторные исследования

В общеклинических анализах крови возможен умеренный лейкоцитоз. Маркёр активности опухолевого процесса в крови - щелочная фосфатаза. Ее активность повышена у лиц с высокозлокачественными опухолями костей. Снижение этого показателя в процессе специального лечения - один из благоприятных прогностических признаков.

Инструментальные исследования

Для диагностики злокачественных новообразований костей и их отдаленных метастазов, оценки эффекта от ранее проведенной специальной терапии и при предоперационном планировании применяют стандартную рентгенографию,