Osnovy_botaniki

.pdf

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

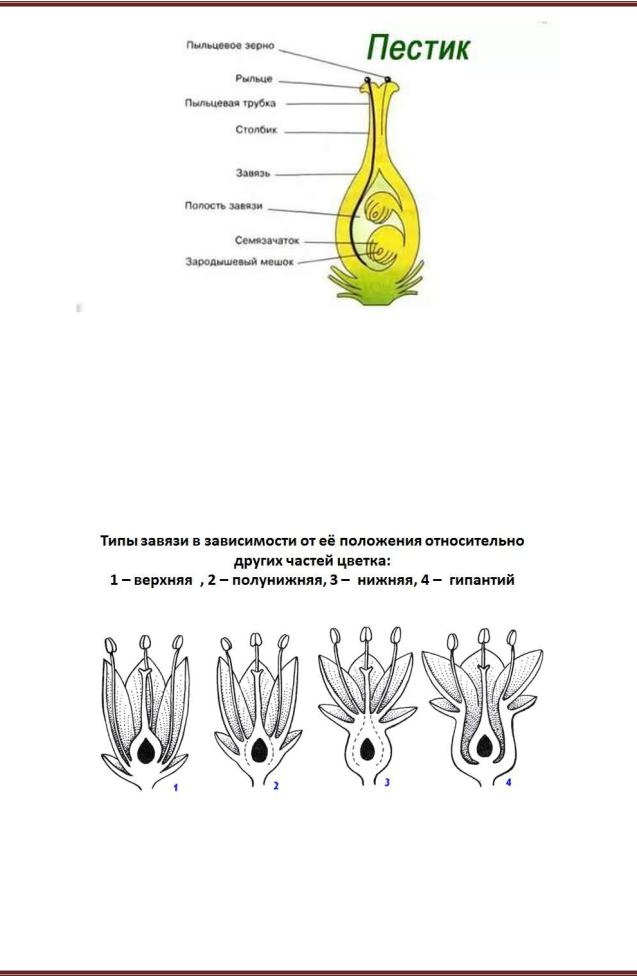

Рисунок 9. – Строение пестика

Завязь – в зависимости от положения по отношению к другим частям бывает, рисунок 10:

•верхняя – расположенная свободно на цветоложе, все части цветка под ней – цветок называется подпестичным;

•нижняя – все части цветка над завязью, из-за срастания нижних частей цветка со стенками завязи – цветок подпестичный;

•полунижняя – части цветка срастаются до половины со стенками

завязи.

Рисунок 10. – Типы завязи

По форме завязь различна: яйцевидная, эллиптическая, конусовидная, цилиндрическая, угловатая, гранистая, с различными выростами, гладкая, морщинистая, опушенная.

Внутри завязи расположены полости (гнезда) – 1, 2, 3, 4 – гнездная, с 1, 2, 3 и т.д. семязачатками. Место прикрепления семязачатка к завязи –

Полесский государственный университет |

131 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

называется плацента. Расположение плацент в завязи – это процесс плацентации. Есть 2 типа плацентации: 1) ламинальная – семязачатки расположены на свободной внутренней поверхности (магнолия); 2) сутуральная – семязачатки расположены вдоль швов.

Рыльце служит для улавливания пыльцы. Строение связано с типом опыления и конкретными опылителями. Рыльце может быть сидячее (мак) и на столбике; верхушечное, боковое, поперечное; по размерам – большое (если его диаметр больше диаметра завязи – аспидистра, кувшинка белая), маленькое (кипрей), незаметное (лещина). Рыльце может разделяться на несколько равных или неравных частей. Поверхность его может быть голая, с железками, сосочками, опушенная, складчатая, бугорчатая и т.д.; сухая и липкая.

Столбик – соединяет завязь и рыльце, унекоторых растений отсутствует. Верхняя часть примыкающая к рыльцу называется эпистиль, нижняя (ближе к завязи) – гипостиль. В зависимоти от расположения на завязи столбик может быть терминальным, или верхушечным; латеральным или боковым (у земляники лесной); центральный (в центре завязи). Столбик бывает прямостоячий, отклоненный, отогнутый, изогнутый, извилистый. Часто в цветках одного вида столбик разной длины – это явление разностолбчатости или гетеростилии (длинно- и короткостолбчатые цветки первоцвета).

Рыльце пестика в процессе эволюции локализовалось в верхней части плодолистика, которая сама вытягивается и превращается в стилодий. Примитивный плодолистик - с нисходящим рыльцем и неоформленным стилодием. Примитивные характерны для лютиковых. Наиболее прогрессивные черты – ценокарпия и нижняя завязь. В ценокарпном гинецее срастание может распространиться на стилодии и рыльца (гвоздичные, сложноцветные), и их количество сведетельствует о количестве плодолистиков. Иногда срастание захватывает все части плодолистика (норичниковые, бурачниковые).

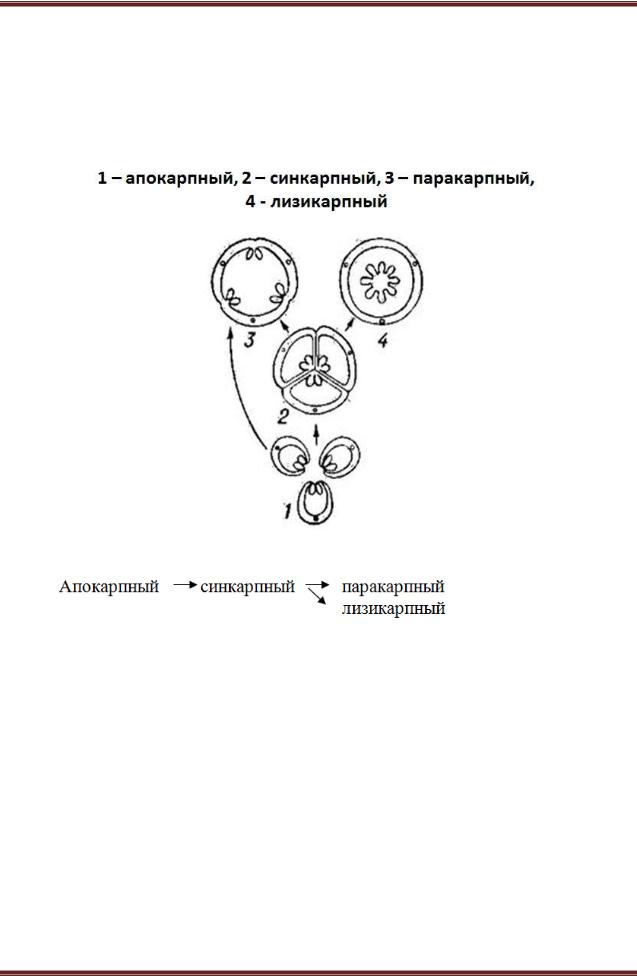

Существует три типа ценокарпного гинецея:

1.Синкарпный – образованный в результате срастания апокарпных плодолистиков и имеет 2 или более гнезд (тюльпан, яблоня, груша, лилейные). Семязачатки располагаются во внутренних углах гнезд завязи, по краям завернутых внутрь плодолистиков – это центрально-угловая плацентация сутурального типа.

2.Паракарпный – образованный в результате срастания краями нескольких плодолистиков, завязь при этом одногнездовая (мак, фиалка) –

плацентация постенная париетальная (тыквенные). Иногда в полости завязи формируются ложные перегородки.

3.Лизикарпный – формируется в результате срастания пестиков между собой боковыми сторонами плодолистиков, но стенки затем исчезают, кроме сросшихся краев, которые называются колонкой – плацентация центральноосевая или колончатая (гвоздика, первоцвет, гречишные). Иногда плацента разрастается и занимает знезда, еѐ называют мясистой (пасленовые).

Полесский государственный университет |

132 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

В завязи может быть от одного до тысячи семязачатков.

Эволюция основных типов гинецея

Исходным типом гинецея был апокарпный с большим количеством семяпочек в каждой одногнездной завязи. Первое направление эволюции – уменьшение числа плодолистиков (до 2-3) и числа семязачатков. Второе направление – развитие ценокарпности. Смотрите рисунок 11.

Рисунок 11. – Эволюция гинецея

В ценокарпном гинецее эволюция шла по пути редукции числа плодолистиков и числа семязачатков (до 1).

Мегаспорогенез и женский гаметофит

Семязачаток (семяпочка) – многоклеточное образование, из которого формируется семя и гомолог мегаспорангия.

Строение и типы семязачатка. Семязачаток состоит из нуцеллуса

(ядра), окруженного интегументом (покровами), которые на верхушке не смыкаются, образуя узкий канал – микропиле (пыльцевход), через который пыльцевая трубка проходит к зародышевому мешку. Основание нуцеллуса, от которого отходят интегументы называются халазой. Семязачаток прикрепляется к плаценте с помощью фуникулуса (семяножки). Место прикрепления семязачатка к семяножке – называется рубчик. Интегумент может быть один или двуслойный (наружный и внутренний). Иногда интегумента нет – это голый семязачаток. Наличие двух интегументов более примитивный признак. Нуцеллус располагается в центральной части

Полесский государственный университет |

133 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

семязачатка, в нем развивается зародышевый мешок. В онтогенезе нуцеллус развивается первым и является настоящим мегаспорангием (так как в нем настоящая мегаспора – зародышевый мешок).

Существует два вида нуцеллуса: 1) тонкий, слаборазвитый – тенуинуцеллюлятный семязачаток; 2) толстый, хорошо развитый – крассинуцеллюлятный. В халазальной части образуются клетки, стенки которых сильно преломляют свет – гипостазы (роль их не выяснена). У некоторых растений плацента образуется в виде вздутия (капюшона) над нуцеллусом или сосочки из участков семяножки – это обтураторы, которые растут по направлению к микропиле и обеспечивают проникновение пыльцевой трубки в зародышевый мешок, еѐ рост и питание. У некоторых на семяпочке развиваются мясистые образования – ариллусы (присемянник, кровелька) – для распространения семян, иногда ярко окрашены.

Основные типы семязачатков:

1.Ортотропный (атропный, прямой) – микропиле и фуникулус на противоположных концах оси семязачатка (крапивные, ореховые).

2.Анатропный (обратный) – нуцеллус повернут к оси на 1800, микропиле рядом с фуникулусом (у большинства покрытосеменных).

3.Гемитропный (полуповернутый) – семязачаток повернут на 900 по отношению к фуникулусу (первоцветные, норичниковые).

4.Кампилотропный – нуцеллус изогнут только микропилярным концом к основанию семязачатка (мальвовые, бобовые).

5.Амфитропный (двусторонне изогнутый) – нуцеллус изогнут ввиде подковы, микропиле рядом с фуникулусом (тутовые).

Развитие семязачатка и мегаспорогенез

Семязачаток возник на плаценте в виде бугорка из меристематических клеток. В результате антиклинального деления клеток эпидермы нуцеллуса и деления субэпидермальных и других слоев осуществляют рост семязачатка. Интегументы возникают в виде кольцевых валиков, в апексе вычленяются один или несколько клеток археспория (из субэпидермальных клеток нуцеллуса под пыльцевходом). Археспорий может быть многоклеточным (примитивным) и 1-2-клеточный. Его клетки более крупные и с более густой цитоплазмой.

В крассинуцеллятных семязачатках археспориальные клетки делятся на первичную (париетальную) – кроющую клетку, и спорогенную материнскую клетку. В тенуинуцеллятных – археспориальная клетка становится предшественницей мегаспоры.

Мегаспора возникает из спорогенной клетки в результате мейоза – это

процесс мегаспорогенеза. |

|

|

|

||

Археспориальная спорогенная клетка→мейоз, митоз→4 |

гаплоидные |

||||

клетки→одна |

из |

них |

разрастается |

(остальные |

дегенерируются) |

→мегаспора→зародышевый мешок – это моноспорический путь (у большинства покрытосеменных).

Отклонения от моноспорического пути:

Полесский государственный университет |

134 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

1.археспориальная клетка становится зародышевым мешком без мейоза, редукци яидет уже в проростающем зародышевом мешке (лилейные, ряска);

2.при делении клетки не формируются перегородки – четырехспоровый зародышевый мешок (тюльпан, лилия);

3.клеточные перегородки образуются только после первого деления – образуется диада, биспорический зародышевый мешок (лук, ландыш).

Развитие зародышевого мешка из гаплоидной мегаспоры называется мегаспорогенез. Мегаспора после трех митотических делений образует 8 ядер (по 4 от каждого полюса), затем к центру отходит по одному ядру от каждого полюса, сливаются и образуют диплоидное центральное или вторичное ядро зародышевого мешка (первичное ядро эндосперма). Остальные ядра превращаются в клетки: у микропилярного конца три клетки дифференцируются в яйцевой аппарат – 1 яйцеклетка (крупная) и 2 менее крупные – синергиды (вспомогательные клетки); у халазального конца 3 клетки – антиподы.

У растений до 16 типов зародышевого мешка. Зародышевый мешок по происхождению – женский гаметофит.

Гипотезы происхождения зародышевого мешка:

• нем. Ученый В. Гофмейстер, предположил, что яйцеклетка с синергидами гомолог архегония, антиподы – гомологи вегетативной ткани женского заростка, а вторичное ядро новообразование;

• «архегониальная» гипотеза Порша заключается в том, что яйцевой аппарат и одно половое ядро – один архегоний, антиподы и 1 половое ядро – второй архегоний (это непризнанная гипотеза).

По сравнению с голосеменными женский гаметофит покрытосеменных состоит из небольшого количества клеток и характеризуется ускоренными темпами развития (3-5 дней), что дает преимущество покрытосеменным растениям.

Полесский государственный университет |

135 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

ТЕМА 13: ФОРМУЛА И ДИАГРАММА ЦВЕТКА. СОЦВЕТИЯ

ПЛАН:

13.1Формула и диаграмма цветка

13.2Цветение и опыление растений

13.3Морфологические признаки соцветий

13.4Классификация соцветий

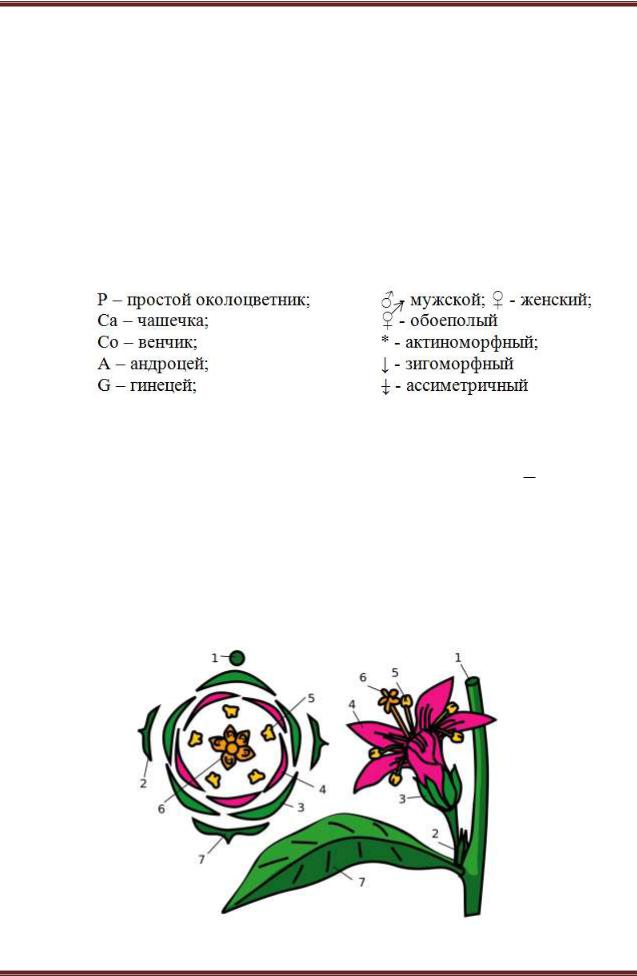

13.1 Формула и диаграмма цветка

Формула цветка – это условное обозначение строения цветка латинскими буквами, символами и цифрами, позволяющее дать его описание.

Число членов – индекс внизу, срастание – ( ). Если число членов больше 12, то ставится значок ∞. Отсутствие членов в данном круге – 0. В пестике обозначается число плодолистиков (G(3)). Число элементов каждого круга – «+». Положение завязи -нижняя; __ - верхняя.

Формула цветка тюльпана: ♀ * Р 3+3 А 3+3G (3)

Формула гороха: ♀ ↓ Са (5) Со 1+2+(2) А(9)+1 G 1

Диаграмма цветка – условное схематичное изображение строения, в котором отражено число, относительные размеры и взаимное расположение частей цветка на плоскости, перпендикулярной его оси, изображенно на рисунке 12.

Рисунок 12. – Иллюстрация диаграммы цветка. 1 — ось соцветия, 2 — прицветник, 3

— чашелистик, 4 — лепесток, 5 — тычинка, 6 — гинецей, 7 — кроющий лист.

Полесский государственный университет |

136 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Закономерности в строении цветка:

1.Правило кратных отношений – в различных кругах цветка имеется одинаковое или кратное число членов (у однодольных – 3, у двудольных – 5 и 4). Обычно исключением является гинецей.

2.Правило чередования кругов – члены каждого круга расположены обычно в промежутках между членами соседних кругов.

•Цветки с двумя кругами тычинок, если тычинки наружного круга чередуются с лепестками – диплостемонные;

•Если тычинки противостоят лепесткам – обдиплостемонные (гвоздичные, вересковые).

Онтогенез цветка

Элементы цветка закладываются экзогенно в виде выростов на апексе. В ациклических цветках (примитивных) – элементы закладываются последовательно; в циклических – одновременно в каждом круге. Чашечка закладывается раньше венчика.

Сростные элементы формируются: 1) первоначально формируются отдельные бугорки, которые затем образуют сплошное кольцо; 2) при появлении элементы имеют широкое основание и срастаются в виде валика, позже делятся на зубчики, дольки.

Тычинки дифференцируются на нить и пыльник довольно поздно, пыльник формируется раньше нити. Нить удлиняется за счет интеркалярного роста. Число бугорков меньше числа тычинок, так как бугорки расщепляются. Плодолистики пестика похожи на листья, разрастаются внизу, срастаются, образуя завязь. Затем обособляется рыльце и столбик.

13.2 Цветение и опыление растений Цветение – это период от распускания бугорков до засыхания

околоцветника и тычинок. Функция цветения – обеспечение опыления и оплодотворения.

Периоды цветения различны. Существуют ремонтантные виды, которые постоянно цветут и плодоносят (какао, лимон).

Растения, которые цветут многократно – поликарпические, те которые цветут 1 раз в жизни – монокарпические.

Интенсивность и срок первого цветения у разных растений различны. Некоторые цветут обильно периодически. У некоторых цветки зацветают: 1) раньше листьев; 2)одновременно с распусканием листьев. Цветки так же могут раскрываться в различное время суток.

Опыление – это процесс переноса пыльцы с пыльников тычинок на рыльце пестика.

Два типа опыления:

1.Самоопыления (или автогамия) – пыльца с тычинок попадает на рыльце пестика того же цветка.

Полесский государственный университет |

137 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

2.Перекрестное (или аллогамия) – пыльца с тычинок одного цветка попадает на пестик другого цветка.

В 1750-51 гг. открыли перекрестное опыление Доббе и Мюллер, Большой вклад внесли в изучение опыления Й.Т. Кѐльрѐйтер и К.К. Шпренгель.

Самоопыление

Положительные стороны самоопыления:

•обеспечивает образование семян и плодов без опылителя;

•способствует стабилизации вида, сохраняет чистые линии

Есть клейстогамные цветки, которые не раскрываются (летние цветки фиалок, кислицы). Самоопыляющимися растениями являются – ячмень, пшеница, фасоль, овес, томат, лен.

Отрицательной стороной самоопыления является сужение приспособительной способности потомков.

Приспособления, исключающие самоопыление:

•самостерильность – неспособность пыльцы прорастать на рыльце пестика собственного цветка (рожь, рис, кукуруза и т.д.);

•дихогамия – неодновременное созревание в цветке пыльников и рылец: протерандрия – более раннее созревание тычинок, протерогиния – более раннее созревание рылец.

•гетеростилия (разностолбчатость) – различная длина пестиков и тычинок;

•раздельнополость;

•двудомность.

Перекрестное опыление

Виды перекрестного опыления:

a.гейтоногамия – пыльца с тычинок попадает на рыльце цветка в пределах соцветия или растения;

b.ксеногамия – попадает на растение одного вида; c.гибридизация – попадает на цветок другого сорта или вида.

В зависимости от агентов опылителей: анемофилия (ветром), гидрофилия (водой), энтомофилия (насекомыми), орнитофилия (птицами), мирмикофилия (муравьями).

Положительной стороной перекрестного опыления является то, что в биологическом отношении оно более предпочтительное, так как приводит к комбинированию новых признаков. Отрицательной стороной – необходимость опылителей и благоприятных условий.

Энтомофилия – 80% растений опыляются насекомыми. Особенности растений, опыляемых насекомыми:

•пыльца с шипами, выростами, клейкая, зерна крупные, содержат около 30% белка;

•есть нектар – насекомым необходимо проникать внутрь цветка, а нектар выделяется в небольшом количестве, порциями; нектар и пыльца –

первичные аттрактанты;

Полесский государственный университет |

138 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

•ярко окрашенный венчик или венчиковидный околоцветник, мелкие цветки собраны в соцветия;

•запах – аромат или тухлый (индол); цвет и запах – вторичные аттрактанты.

Наблюдается очень тесная связь между насекомыми и растениями. Анемофилия – ветром опыляются 10% покрытосеменных (злаки,

осоковые, пальмы, березовые, ивовые, буковые, платан), все голосеменные. Цветки мелкие, невзрачные, чашечковидный венчик; пыльца сухая, легкая, мелкая, с воздушными мешками, огромное количество пыльцы (в сережке лещины 4 млн. пылинок, в мужской метелке кукурузы – 50 млн. пылинок). Пыльцу рогоза в Индии используют для приготовления хлеба, печенья; в Мексике – из пыльцы кукурузы готовят суп. Во время цветения пыльца многих растений вызывает заболевание носоглотки, сенную лихорадки, аллергию.

Пыльники у ветроопыляемых растений на длинных нитях, цветут до распускания листьев, соцветия сережки, рыльца клейкие, волосистые, раздельнополые соцветия. Пыльца может переносится на 60-70 км.

Мирмикофилия – опыление муравьями, растения имеют дополнительную защиту от листогрызущих насекомых (акация, эпифиты).

Кантарофилия – опыление жуками (отмечено в 1916 г. Дилсом) – зонтичные, калина, виктория.

Миофилия – опыление двукрылыми (слепни, мухи) – цветки растений неглубокие, светлые, но не яркие, часто имеют ловушки (кирказон, плющ).

Хироптерофилия – опыление летучими мышами, растения распускаются ночью, имеют неприятный запах, цветки крупные, большое количество пыльцы, соцветия выделяются из кроны.

Орнитофилия – опыление птицами (калибри, нектарницы, медоеды, гавайские цветочницы, мелкие попугаи) – растения цветут днем, яркие контрастные, зигоморфные, нет запаха, много нектара, тычиночные нити твердые.

Гидрофилия – опыление водой (у водных растений). Это наиболее древний способ (у роголистника цветки полностью погружены в воду). В пыльниках нет эндотеция, пыльца без экзины.

Оплодотворение и развитие семени

Оплодотворение происходит в два этапа: а) прорастания пыльцевого зерна и развития пыльцевой трубки; б) собственно оплодотворения.

1 этап: Содержание окруженное интиной, разрывает одну из пор экзины. Интина выходит наружу в виде пыльцевой трубки, в которую переходит все содержимое пыльцевого зерна. Пыльцевая трубка внедряется в эпидерму рыльца, проникая между клетками, слагающими столбик. По столбику двигаются сразу несколько трубок.

В самом начале образования пыльцевой трубки находятся два ядра: генеративное и вегетативное. Из генеративного ядра образуются два спермия. Достигнув завязи, пыльцевая трубка проникает в семязачаток через микропиле

Полесский государственный университет |

139 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

(порогамия), но может проникать и через халазу (халазогамия) или через фуникулус или интегумент (мезогамия). Пыльцевой мешок в месте проникновения к нему пыльцевой трубки растворяется и пыльцевая трубка растет по направлению к яйцеклетке. Оболочка трубки на конце растворяется или разрывается и два спермия выходят в зародышевый мешок.

2 этап: Вегетативное ядро разрушается до проникновения трубки в зародышевый мешок. Из двух спермиев один сливается с яйцеклеткой – образуется диплоидная зигота; второй спермий сливается с диплоидным вторичным ядром – образуется триплоидное ядро.

Открыл двойное оплодотворение в 1898 г. профессор Московского университета С.Г. Навашин.

Время между опылением и оплодотворением различно (у дуба – 12-14 месяцев, у большинства – 1-2 суток). Скорость роста пыльцевой трубки – 35-

40 мм/ч.

Развитие частей цветка после оплодотворения

Триплоидное ядро переходит в эндосперм. Его формирование идет тремя путями:

1.Нуклеарный (ядерный) – характерен для однодольных и некоторых двудольных. Вторичное ядро делится митозом – образуется много ядер, расположенных в постенном слое зародышевого мешка. Сам мешок разрастается, наполняется цитоплазмой (молочной – молочная спелость у злаков). Ядра, делясь, заполняют центральную полость, формируются клеточные стенки и эндосперм, как ткань.

2.Целлюларный (клеточный) – более прогрессивный путь, характерен для спайнолепестных растений, клеточные стенки формируются после каждого деления.

3.Гемобиальный (промежуточный) – характерен для однодольных и примитивных двудольных. После первого деления вторичного ядра зародышевый мешок делится на две неравные части – микропилярную (большую) и халазальную (меньшую). Ядра свободно делятся, а позднее возникают клеточные стенки. Из нуцеллуса может образовываться перисперм (постенно расположенная запасная ткань).

Перед образованием зародыша из яйцеклетки идет период покоя. Затем диплоидная зигота делится на две клетки: базальную (ближе к пыльцевходу) и терминальную (нижнюю). Базальная клетка делясь формирует подвесок – который выдвигает терминальную клетку в полость зародышевого мешка в глубь эндосперма. Терминальная клетка делится на 8 клеток, формирует производное тело, клетки которого интенсивно делятся. Вершина тела становится плоской.

Удвудольных – формируются два бугорка – две семядоли, между ними

иподвеском образуется подсемядольное колено, а ближе к подвеску – первичный корень. Между семядолями формируется зачаточный стебелек.

Уоднодольных – образуется одна семядоля, точка роста стебля занимает боковое положение.

Полесский государственный университет |

140 |