Osnovy_botaniki

.pdf

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

зооспорангием или короткой гифой с зооспорангием на конце.

В культуре хорошо развитый неклеточный мицелий сапролегниевых грибов можно получить на «приманках». Если бросить в сосуд с прудовой водой трупы мух, куколки муравьев, семена конопли (лучше предварительно раздавленные) или подвесить на ниточке кусочки вареного куриного яйца (белка), то через четыре - шесть дней вокруг субстрата разовьется белый пушок мицелия длиной 1 см и более. В субстрат внедряются короткие тонкие ризоидальные гифы, а пушок состоит из более толстых и маловетвящихся вегетативных гиф. Через некоторое время на концах свободных гиф образуются булавовидные или цилиндрические зооспорангии, отделяющиеся перегородкой от несущей гифы. Зооспоры выходят через отверстие на вершине зооспорангия.

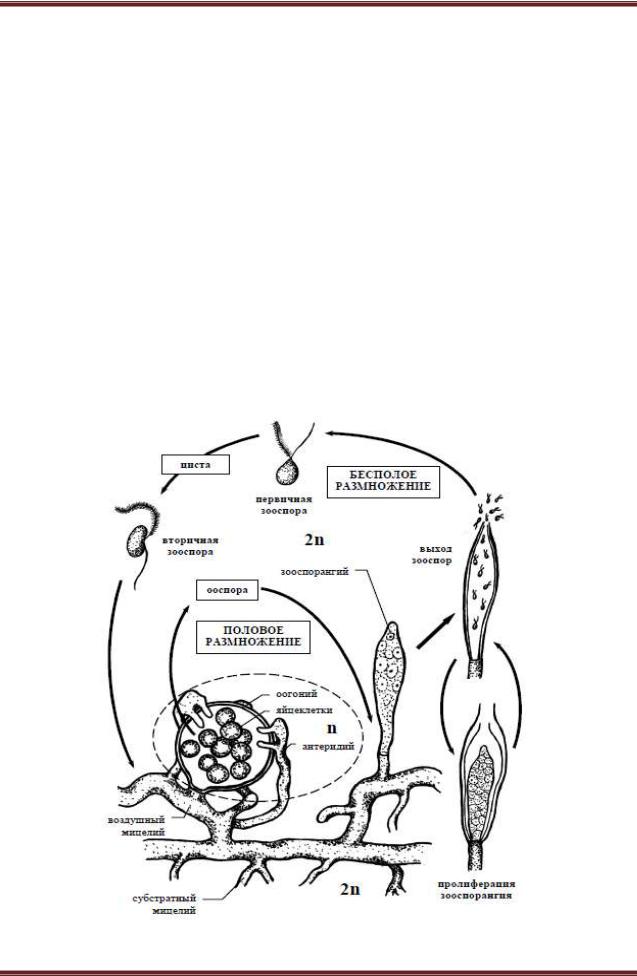

Жизненный цикл. У видов рода Saprolegnia вегетативное тело представлено хорошо развитым несептированным (неклеточным) мицелием, состоящим из субстратного мицелия (более тонкие ризоидальные гифы), пронизывающего субстраты и воздушного мицелия (более толстые вегетативные гифы), несущего органы бесполого и полового размножения. Смотрите рисунок 35.

Рисунок 35.– Схема жизненного цикла представителей рода сапролегния (Saprolegnia)

Полесский государственный университет |

211 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Бесполое размножение осуществляется зооспорами, которые формируются в зооспорангиях булавовидной формы. Сами зооспорангии образуются из утолщенных концов вегетативных гиф, цитоплазма которых сгущается и отделяется от мицелия перегородкой. После выхода из них через верхушечное отверстие зооспор в опустевший зооспорангий может врастать новый зооспорангий от той же гифы (пролиферация), этот процесс может повторяться несколько раз.

Зооспоры, вышедшие из зооспорангия, являются первичными, имеют грушевидную форму и несут два жгутика на переднем конце. Поплавав некоторое время (около получаса), они останавливаются, одеваются оболочкой и переходят в состояние покоя (циста), а затем прорастают, выпуская почковидную вторичную зооспору со жгутиками, прикрепленными сбоку. Эти зооспоры имеют обычно более длительный период плавания. Найдя подходящий субстрат, они садятся на него, втягивают жгутики, одеваются оболочкой и прорастают в мицелий.

При половом процессе на мицелии развиваются оогонии и антеридии. Оогонии представляют собой шаровидное вздутие на короткой боковой ветви, отделенное от нее перегородкой, где развивается несколько яйцеклеток, на построение которых идет весь протопласт оогония. Антеридии представляют собой небольшие конечные многоядерные участки так называемых антеридиальных ветвей мицелия, также отделенные перегородками.

У одних сапролегниевых грибов они развиваются на том же мицелии, что и оогонии (гомоталличные виды), а у других - на другом (гетероталличные виды). Антеридиальные ветви подрастают к оогонию. Антеридий плотно прикладывается к его оболочке и пускает оплодотворяющие отроги (один или несколько) внутрь оогония через поры, заметные в виде маленьких кружочков в оболочке оогония. Ядро и цитоплазма антеридия попадают в яйцеклетку. Один антеридий может оплодотворить одну или несколько яйцеклеток. После оплодотворения развивается ооспора, одевающаяся толстой оболочкой.

Таллом сапролегниевых грибов - диплоидное образование, а число хромосом редуцируется при формировании гамет. Ооспора прорастает зооспорангием или короткой гифой с зооспорангием. (Необходимо отметить, что в более старой учебной литературе отстаивается точка зрения о гаплоидности таллома сапролегниевых).

Всередине 20 столетия было установлено, что вся последовательность формирования половых органов и полового процесса у гетероталличных грибов в целом направляется рядом половых гормонов нестероидной природы, поочередно выделяемых партнерами в окружающую среду.

Ваквариумах и в природе, в водоемах со слабо текущей и недостаточно аэрируемой водой сапролегниевые грибы могут развиваться на икре рыб, мальках и взрослых ослабленных или пораненных рыбах, вызывая их гибель. Это заболевание (сапролегниоз) наносит большой ущерб при разведении таких ценных пород рыб, как осетровые, судак, а во время зимовки - карпу и другим растительноядным рыбам.

Полесский государственный университет |

212 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Некоторые виды сапролегниевых грибов паразитируют на рачках, моллюсках, крабах, губках, коловратках. Летом 1950 и 1951 гг отмечалась массовая гибель планктонного рачка Eurytemora hirundoides у шведского побережья Ботнического залива Балтийского моря в результате поражения грибом Leptolegnia baltica. Это привело к снижению промысла сельди, для которой эти планктонные организмы служат основной пищей, составляя обычно более 50, а часто 80-90 % всего зоопланктона.

В условиях влажной почвы многие растения поражаются видами рода афаномицес (Aphanomyces). Заболевание называется «корнеедом», так как гриб развивается главным образом в области корневой шейки. Особенно страдают проростки таких растений, как свекла, люцерна, горох.

Порядок пероноспоральные (Peronosporales) содержит более 500

видов грибов, весьма разнообразных по образу жизни и по морфологии. В пределах порядка ясно прослеживается эволюция от водных форм к наземным и от сапротрофного образа жизни к облигатному паразитизму.

От сапролегниальных грибов пероноспоральные прежде всего отличаются тем, что при формировании оогония не все его содержимое идет на построение единственной яйцеклетки, часть его остается в виде так называемой периплазмы, окружающей яйцеклетку. Периплазму можно рассматривать как прогрессивный признак, так как она обеспечивает развитие ооспоры и формирование ее оболочки.

Порядок включает следующие семейства: пероноспоровые

(Peronosporaceae), альбуговые (Albuginaceae) и питиевые (Pythiaceae),

которые в последнее время выделены в самостоятельный порядок питиальные (Pythiales), отличающиеся разветвленными спорангиеносцами и зооспорангиями, способными в зависимости от условий прорастать зооспорами или гифой.

Очень важное практическое значение среди питиальных имеет род фитофтора (Phytophthora), в рамках которого известно около 70 видов. Они характеризуются более развитым и толстым мицелием, симподиально ветвящимися спорангиеносцами, которые отличаются от гиф вегетативного мицелия. Зооспорангии имеют лимоновидную, яйцевидную, шаровидную форму и сосочек на вершине, у некоторых видов вскрывающийся крышечкой. Они опадают со спорангиеносцев и так распространяются. Зооспоры формируются в зооспорангиях и выходят из него поодиночке, реже одетые общим пузырем. В некоторых случаях зооспорангии прорастают гифой.

В пределах этого рода наблюдается определенная эволюция. Некоторые виды могут длительно жить в почве как сапротрофы на растительных остатках. При благоприятных условиях они временно переходят к паразитизму на растениях, которые заражаются грибом обычно через поврежденные места и быстро гибнут под действием его токсинов, а гриб снова может вернуться к сапротрофной жизни в почве. Эти так называемые факультативные паразиты, не специализированные как по отношению к растениям-хозяевам, так и по отношению к их органам и тканям. Для других видов характерна более дли-

Полесский государственный университет |

213 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

тельная по времени жизнь в качестве паразитов. Они заражают живые ткани через устьица, при этом мицелий распространяется преимущественно по межклетникам, внедряя в клетки особые ответвления - гаустории, посредством которых гриб питается. Его воздействие на хозяина становится более мягким, постепенным, так как возрастает его зависимость от растения-хозяина, а возврат к сапротрофной жизни в почве становится все менее возможным. Такие виды отличаются более узкой специализацией в отношении выбора хозяина и поражаемых органов растений. К этой категории относится много опасных паразитов высших наземных растений.

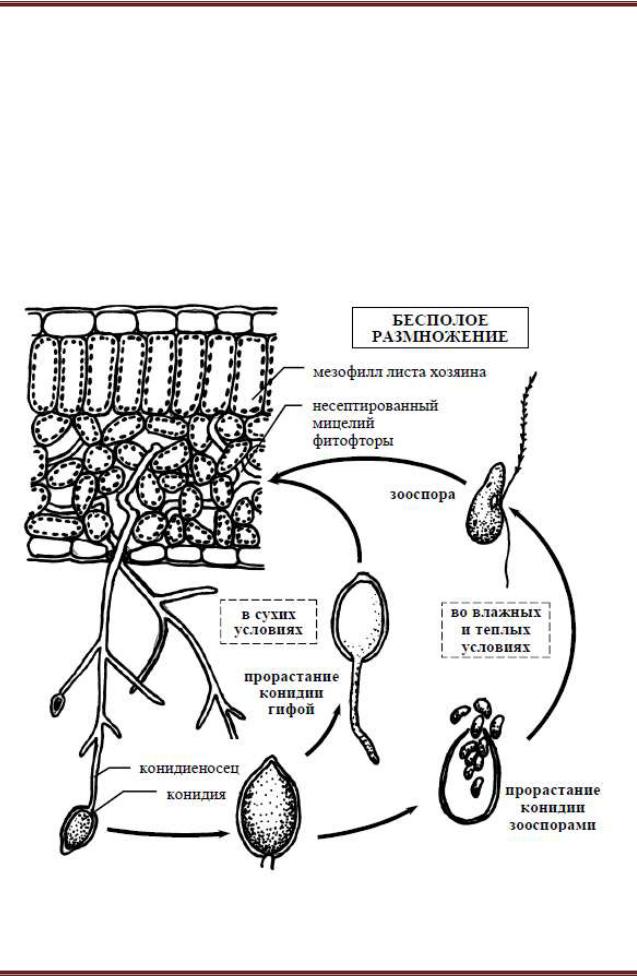

Жизненный цикл. Наибольшее значение имеет паразит фитофтора инфекционная (Phytophthora infestans), или картофельный гриб, который поражает картофель, томаты и другие пасленовые. Смотрите рисунок 36.

Рисунок 36.– Схема бесполого размножения

Phytophthora infestans

Мицелий гриба распространяется преимущественно по межклетникам

Полесский государственный университет |

214 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

листа, а в клетки внедряет гаустории. Пораженные участки быстро отмирают, и на листьях появляются бурые пятна отмершей ткани. По краю такого пятна с нижней стороны листа бывает хорошо заметен, особенно во влажную погоду, беловатый пушок. Он представляет собой скопление спорангиеносцев (конидиеносцев), высовывающихся из устьиц целыми пучками. Они симподиально ветвятся и несут лимоновидные зооспорангии, которые всегда отваливаются целиком и переносятся на новый лист или с каплями дождя попадают через почву на клубни. В капле воды они прорастают зооспорами, которые после некоторого периода движения округляются, а затем развивают гифы, проникающие или внутрь листа (через устьица или непосредственно через эпидермис), или в клубень. В сухую погоду спорангии могут прорастать прямо в гифы, т. е. фактически по способу прорастания превращаются в конидии.

Образование спорангиеносцев, прорастание зооспорангиев (или конидий, как их чаще называют) и заражение растений происходят главным образом ночью или под утро. В дождливую погоду или при обильных росах и туманах ботва гибнет в течение 7-10 дней на десятках и сотнях гектаров. Массовое заражение клубней наблюдается в основном при уборке картофеля. На клубнях появляются пятна свинцово-серого цвета. При хранении недостаточно просушенных клубней в условиях повышенной влажности и температуры они начинают гнить. Присутствие паразита стимулирует амилазу клубня, и крахмал переходит в сахар. На зараженных клубнях обильно развиваются бактерии, и гниль из сухой превращается в мокрую.

Половой процесс наблюдается редко, потому что гриб гетероталличен, и для его протекания необходимо присутствие штаммов обоих типов спаривания.

Паразит был завезен в Европу из Южной Америки в 30-х годах позапрошлого столетия и быстро распространился по всему земному шару. В 1845 г. констатирована первая очень сильная вспышка фитофтороза, в результате которой в ряде стран Европы, особенно в Ирландии, погибла значительная часть урожая. С тех пор и по настоящее время наблюдаются вспышки фитофтороза, особенно сильные в районах с влажным климатом. В настоящее время разработана система мероприятий, обеспечивающих борьбу с фитофторозом, среди которых на первое место можно поставить выведение устойчивых сортов.

1.3 Отдел Слизевики

Слизевики, или миксомицеты (Myxomycota, или Mycetozoa), слизевики в узком смысле – это класс Myxomycetes отдела Amoebozoa, царства Protozoa. По отсутствию хлорофилла, образованию (у большинства) плодовых тел и гетеротрофности сходны с грибами, способность к активному амебоидному движению сближает их с животными. Слизевики – своеобразные организмы, возникшие, вероятно, из примитивных жгутиковых и рано обособившиеся в процессе эволюции. Слизевики (500 видов) представлены сапротрофами и

Полесский государственный университет |

215 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

паразитами. Вегетативное тело слизевиков представляет собой плазмодий – голую слизистую массу цитоплазмы с большим числом ядер. Постоянной формы плазмодий не имеет, величина его колеблется от нескольких миллиметров до 1 м. Плазмодий обладает активным амебообразным движением, перетекая со скоростью около 0,1 мм в минуту.

Сапротрофные слизевики - виды родов трихия (Trichia), фулиго (Fuligo), ликогалa (Lycogala) – встречаются в лесу на старых пнях, под коркой гниющих стволов деревьев. Поступательные движения плазмодия направлены к более влажному субстрату от источника света. Находясь в течение вегетативной жизни внутри субстрата, плазмодий питается растворенными питательными веществами, но может поглощать и переваривать также твердые частицы. После периода роста наступает спороношение. Плазмодий выползает на освещенную поверхность (он имеет вид слизистой лепешки, бесцветной или окрашенной в желтый, красноватый или синеватый цвет). Здесь плазмодий выделяет оболочку, а содержимое превращается в споры. Сложный цикл развития слизевика включает прорастание гаплоидных спор в зооспоры или миксамебы, их последующую копуляцию с образованием диплоидных миксамеб, которые, многократно делясь и разрастаясь, образуют новый плазмодий.

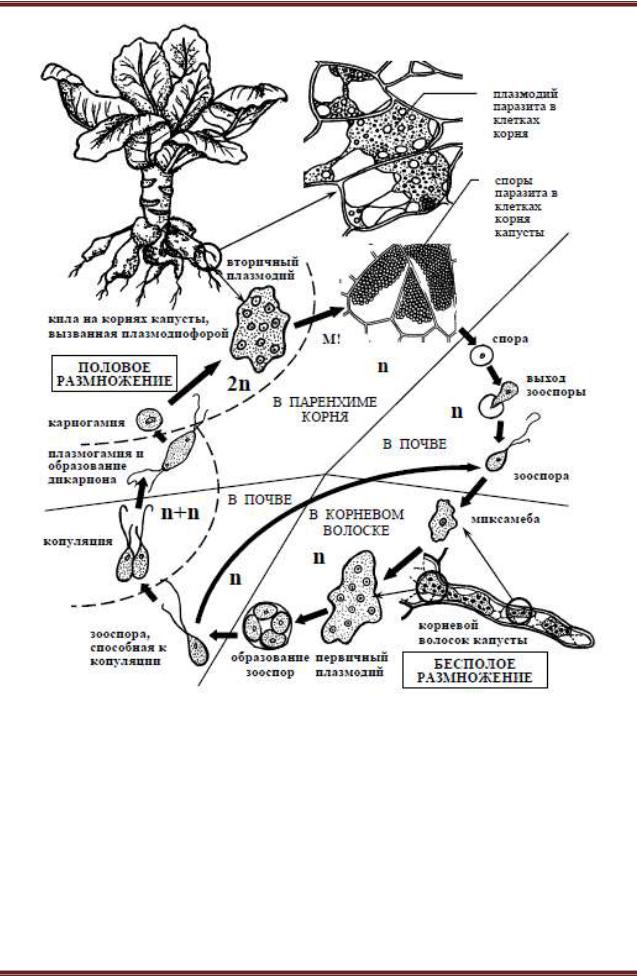

Важнейший представитель паразитных слизевиков – плазмодиофора капустная (Plasmodiophora brassicae). Это паразит капусты, брюквы и других растений семейства Капустные, вызывающий заболевание капустная кила. Паразитируя на корнях растений, плазмодиофора вызывает неправильное их разрастание. Появляются крупные вздутия – опухоли, откуда и пошло название болезни – кила. У больных растений капусты не развиваются кочаны, а у брюквы, репы и других резко сокращается урожай корнеплодов.

Цикл развития плазмодиофоры впервые был изучен М.С.Ворониным (1887) Смотрите рисунок 37.

Опухоли корней капусты состоят из ненормально разросшихся клеток, заполненных плазмодием паразита — цитоплазмой с многими диплоидными ядрами. К пораженным тканям усиливается приток питательных веществ, что вызывает их сильное разрастание в ущерб развитию капусты.

Опухоли постепенно увеличиваются, рыхлеют и, наконец, гниют, издавая неприятный запах. К этому времени все ядра плазмодия претерпевают мейотическое деление и плазмодий распадается на массу одноядерных гаплоидных спор. После сгнивания клеток корня они попадают в почву, где и зимуют. Весной во влажной почве споры прорастают в зооспоры с двумя жгутиками (одним длинным, другим коротким). Затем зооспоры превращаются в безжгутиковые миксамебы. Зооспоры или миксамебы попарно сливаются и в виде диплоидных особей проникают в корни через корневые волоски. Здесь они митотически делятся и превращаются в плазмодий, вызывающий разрастание клеток корня.

Полесский государственный университет |

216 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Рисунок 37.– Схема жизненного цикла плазмодиофоры капустной

(Plasmodiophora brassicae)

Методы борьбы сводятся к выбору наиболее устойчивых сортов, соблюдению правильного севооборота, при котором капусту можно возвращать на прежнее место не раньше чем через четыре года, к известкованию почвы и тщательному удалению зараженных корней.

1.4 Класс Оомицеты (Oomycetes)

Водные грибы, обитающие на растительных остатках, трупах насекомых, или паразиты беспозвоночных, рыб, амфибий. Некоторые грибы живут в почве, наиболее высокоорганизованные — облигатные паразиты наземных растений. Среди оомицетов примитивные одноклеточные грибы и

Полесский государственный университет |

217 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

грибы с хорошо развитым неклеточным мицелием. От остальных грибов оомицеты отличаются двужгутиковыми зооспорами и отсутствием хитина в клеточных стенках, которые состоят из целлюлозы и пектинов. Некоторые систематики считают их самостоятельным отделом.

Очень важное практическое значение имеет род фитофтора (Phytophtora), насчитывающий около 70 видов. Среди них облигатные и факультативные паразиты. К последним принадлежат виды, поражающие яблоню, цитрусовые, какао, ананас, авокадо, эвкалипты, и картофельный гриб (Ph. infestans). Это паразит ботвы и клубней картофеля, листьев и плодов томатов и других пасленовых. Хорошо развитый мицелий фитофторы проходит по межклетникам, в клетки внедряются гаустории. Пораженные участки быстро отмирают, на листьях появляются бурые пятна. Через устьица на нижней стороне листа выходят пучки ветвящихся спорангиеносцев с лимоновидными зооспорангиями. Зооспорангии переносятся на другие листья или с каплями дождя через почву на клубни. В воде зооспорангий прорастает 8... 16 двужгутиковыми зооспорами, которые после периода подвижности развиваются в гифы, проникающие в лист или клубень. В сухую погоду зооспорангий прорастает непосредственно в гифу, т. е. по способу прорастания функционирует как конидия. В дождливое лето заболевание распространяется более широко, так как при образовании зооспор темп размножения резко возрастает (за 7...10 дней ботва гибнет на десятках и сотнях гектаров). Вместе с водой зооспоры проникают и в почву, где заражают молодые клубни, которые продолжают гнить и во время хранения. Гриб может жить как сапротроф на растительных остатках, а при благоприятных условиях перейти к паразитизму. Оогамное половое размножение встречается редко.

Фитофтора была занесена в Европу из Америки в 30-е годы XIX в. Потери урожая от заражения ее значительны. Для борьбы с фитофторой выводят устойчивые сорта. Необходимы тщательное соблюдение агротехники (уничтожение ботвы и др.), уборка и дезинфекция овощехранилищ.

Гриб плазмопара (Plasmopara viticola) — возбудитель одной из самых опасных болезней винограда ~ милдью. Гриб завезен в Европу из Америки в

80-е годы XIX в.

Полесский государственный университет |

218 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

ТЕМА 2: ЦАРСТВО ГРИБЫ. НИЗШИЕ ГРИБЫ

ПЛАН:

2.1Общая характеристика царства Грибы - Mycota

2.2Отдел Хитридиевые грибы (Chytridiomycetes)

2.3Группа отделов Зигомицеты (Zigomycetes)

2.1 Общая характеристика царства Грибы - Mycota

Существует около 100 000 видов грибов, разнообразных по внешнему виду и распространению. Среди грибов есть микроскопически малые и гигантские организмы. Дрожжевой гриб состоит из одной клетки микроскопических размеров, а трутовик имеет мицелий, пронизывающий ствол дерева от основания до вершины, и образует сложно устроенные многолетние плодовые тела внушительных размеров. Мицелий (грибница) состоит из тонких нитей (гиф). Продолжительность жизни грибов — от нескольких дней до десятков лет. Долговечностью мицелия объясняются находки плодовых тел грибов на одном и том же месте из года в год.

Грибы распространены во всех географических зонах Земли; в лесах и на полях, в почве и в воде, на стенах домов и в организме растений и животных.

Грибы — гетеротрофы (т. е. им нужны органические источники углерода) с абсорбтивным типом литания. Переваривание внеклеточное, осуществляется с помощью выделяемых вовне ферментов, что обеспечивает поглощение питательных веществ всей поверхностью тела путем осмоса. Ферменты секретируются концами гиф, они катализируют расщепление крахмала и белков соответственно до глюкозы и аминокислот, которые и всасываются гифами. Растворимые продукты внеклеточного переваривания могут транспортироваться в другие участки мицелия. Глюкоза используется в процессе дыхания, а аминокислоты — в процессе роста. Избыток глюкозы превращается в гликоген и жир, а избыток аминокислот — в гранулы запасных белков.

Грибы — аэробы, лишь некоторые из них, например, дрожжи, могут получать энергию в процессе брожения. Одни поселяются на мертвых остатках растений и животных (сапротрофы), другие питаются за счет живых организмов (паразиты), третьи (симбионты) участвуют в создании двух важнейших симбиозов — микоризы и лишайников. Грибы используют преимущественно растительные субстраты. Требовательность некоторых из них очень мала. Грибы могут поселяться в топливе реактивных самолетов, они приводят в негодность электроприборы и радиостанции. Все грибы нуждаются во влаге и тепле, оптимальная температура для большинства из них 20...25°С. Свет грибам не нужен.

Установлено, что сапротрофные грибы обладают обычно большим набором ферментов, что позволяет им поселяться на самых различных субстратах и осваивать их как источник питания. Некоторые из них

Полесский государственный университет |

219 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

вырабатывают до 20 ферментов, состав которых может меняться в зависимости от субстрата. Паразитные грибы обладают небольшим числом ферментов и поэтому могут поражать только определенные виды растений и животных, а иногда лишь отдельные их сорта. Такая приуроченность к строго определенным субстратам называется специализацией.

Среди грибов есть облигатные (обязательные) и факультативные паразиты. Облигатные паразиты, такие, как мучнеросные, ржавчинные и головневые грибы, узкоспециализированны, имеют небольшой круг хозяев, им нужен специфический набор питательных веществ. В растение гифы гриба проникают через раны, устьица или прямо через кутикулу и эпидерму. Здесь гифы, ветвясь, движутся по межклетникам или выделяют ферменты пектиназы, которые разрушают межклеточное вещество, освобождая грибу дорогу через ткани растения. Для проникновения в живые клетки растения и поглощения из них пищи на гифах образуются присоски — гаустории, которые внедряются в клетку, не убивая ее и не разрушая плазмалемму. Жизнь паразита зависит от продолжительности жизни хозяина. Их циклы развития строго согласованы с жизнью хозяина. К смерти хозяина гриб успевает сформировать устойчивые, обычно зимующие споры.

Факультативные (необязательные) паразиты — это сапротрофы, лишь временно переходящие к паразитизму. Они в отличие от облигатных часто вызывают гибель хозяина и затем живут сапротрофно на мертвых остатках. Гаусторий они не образуют, а с помощью пектиназ разрушают ткань растения, превращая ее в кашу из отдельных клеток (мягкая гниль), с помощью целлюлазы растворяют клеточные стенки, а затем поглощают содержимое клетки. Факультативные паразиты не так узкоспециализированны, как облигатные. Например, картофельный гриб поражает многие растения семейства пасленовых.

Грибы вступают в тесный симбиоз с высшими растениями, образуя микоризу (грибокорень). Грибы, разлагая недоступные растению органические соединения почвы, обеспечивают их фосфором, соединениями азота, вырабатывают витаминоподобные вещества и активаторы роста, а сами используют углеводы, извлекая их из корня растения. Без микоризы плохо растут всходы многих лесных деревьев, семена некоторых растений (например, орхидных) не прорастают. Различают экто- и эндотрофную микоризу. Эктотрофная микориза, при которой мицелий гриба оплетает корень, оставаясь на его поверхности, образуется обычно базидиальными грибами (подосиновик, подберезовик и т.п.) или иногда сумчатыми (трюфели) с деревьями и кустарниками из семейств Буковые, Ивовые, Сосновые. На верхней, или северной, границе существования леса эктомикориза образуется чаще, видимо, повышая устойчивость растений к неблагоприятным условиям. Известно около 5000 видов эктомикоризных грибов, некоторые из которых высокоспецифичны для растения-симбионта. Плодовые тела многих грибов встречаются под определенными деревьями: подберезовики — под березами, подосиновики — под осинами. Эти грибы образуют микоризу с

Полесский государственный университет |

220 |