Osnovy_botaniki

.pdf

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

14.2 Характеристика основных видов плодов

Сочные плоды

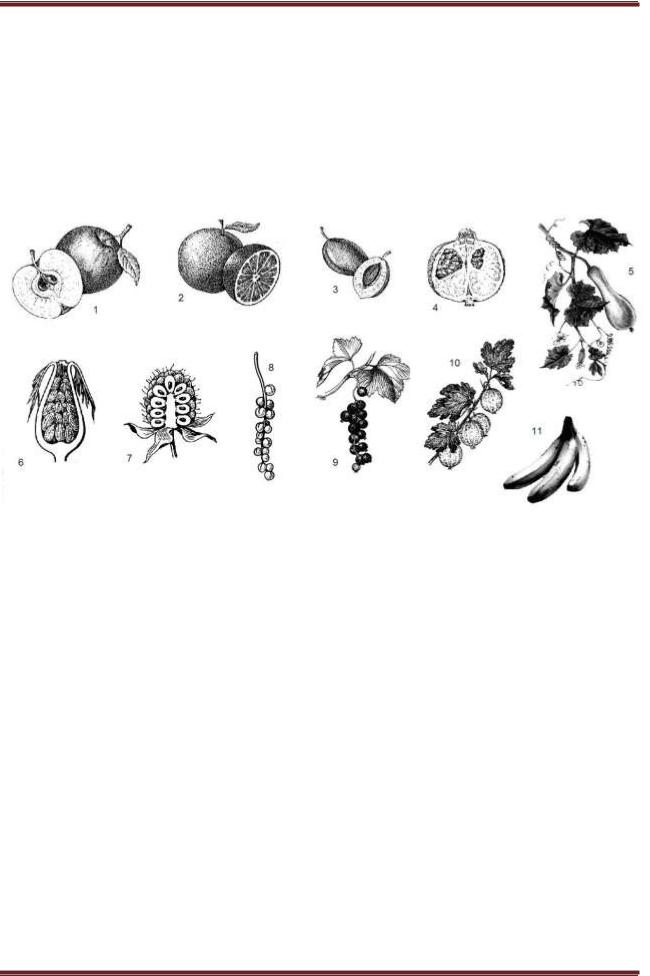

Сочные ягодовидные плоды: в тканях околоплодника накапливаются много воды и питательных веществ (белки, жиры, углеводы), органические кислоты, витамины. Эти плоды широко используются человеком и поедаются животными. Сочные околоплодники способствуют распространению семян, так как поедаются животными. Смотрите рисунок 19.

Рисунок 19. – Сочные плоды 1 – яблоко (яблоня), 2 – померанец (апельсин ), 3 – сочная костянка (слива), 4 –

гранатина (гранат), 5 – тыквина (лагенария), 6 – цинародий (шиповник), 7 – сборная костянка (малина), 8 – сочная сборная листовка (лимонник), плоды-ягоды: 9 – смородина, 10 – крыжовник отклоненный, 11–банан.

•Ягода – верхний синкарпный многосемянный плод (у винограда, картофеля, помидоров, крыжовника, смородины, черники, брусники, клюквы, баклажана). Мезокарпий сочный, эндокарпий отсутствует. Семена находятся в сочном мезокарпие. Оболочка семян очень твердая.

•Яблоко – синкарпный плод (у подсемейства яблоневые семейства розоцветные – яблоня, груша, айва, рябина). Внутри плода 5 гнезд с пергаментообразными стенками. Мясистые ткани плода – это разросшаяся нижняя часть тычинок, лепестков, чашелистиков, цветоложа.

•Тыквина – синкарпный сочный многосемянный плод, образуется из нижней завязи, состоит из трех плодолистиков. Экзокарпий твердый, деревянистый, мякоть – разросшаяся плацента (у тыквы, дыни, кабачка, огурца).

•Гесперидий (померанец) – верхний сочный синкарпный многогнездный плод цитрусовых. Экзокарпий – плотный, кожистый, с шаровидными вместилищами и эфирными маслами, окрашены каратиноидами в желтый или оранжевый цвет. Мезокарпий – губчатый, белый, с пектиновыми веществами. Мякоть плодов (пульпа) формируется в результате появления выростов,

Полесский государственный университет |

151 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

развивающихся в сочные мешочки, которыми заполняются гнезда завязи.

Костянковидные плоды:

•Костянка – это апокарпные сочные плоды с одним семенем (у вишни, сливы, абрикос, алыча). Четкая дифференциация околоплодника на три части: тонкий экзокарпий, толстый деревянистый эндокарпий (косточка), сочный с питательными веществами мезокарпий. У некоторых растений мезокарпий не сочный, а плотный или волокнистый (кокосовый орех, миндаль, грецкий орех)

–это сухие костянки. В плодах боярышника, крушины 2 и более косточек.

•Сборная костянка – апокарпный односемянный сочный плод из мелких костянок, расположенных на общем цветоложе (у малины, ежевики, костяники, морошки).

Сухие плоды

Околоплодник их не содержит воды и запасных питательных веществ. Он несъедобен и выполняет функцию защиты плода Вскрывание околоплодника обеспечивает распространение семян. Смотрите рисунок 20.

Коробочковидные

многосемянные вскрывающиеся:

- Листовка – апокарпный сухой одногнездный многосемянный плод, образованный одним плодолистиком и вскрывающийся по брюшному шву (у живокости, пиона).

- Многолистовка (сборная листовка) – несколько несросшихся листовок, собранных вместе (у водосбора обыкновенного, купальницы европейской, борца высокого).

- Боб – апокарпный сухой одногнездный многосемянный плод, образованный одним плодолистиком. Вскрываются и по брюшному шву и по средней жилке плодолистика. При раскрывании, створки плода закручиваются, что обеспечивает распространение семян (у семейства бобовые). Бобы могут быть разнообразны по форме:

152

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

спирально закрученные (у люцерны), орешковидные односемянные (клевер), членистые (вязель). Самый длинный боб у лианы Entada – ширина 10-15 см, длина – 1,5 м. В Белоруссии самый длинный боб у глядичии – более 25 см.

-Стручок – паракарпный двухгнездный многосемянный сухой плод (у крестоцветных). Имеется внутренняя перегородка (ложная), к которой прикрепляются семена, она образована выростами плацентарных бороздок. Вскрывается по двум швам. Длина превышает ширину более чем в 4 раза. Если менее чем в 4 раза, то называется стручочком (у пастушьей сумки, ярутки полевой).

-Коробочка – синкарпный сухой одноили многогнездный многосемянный плод. Образуется из верхней завязи, состоящей из двух или нескольких плодолистиков. Различается способами вскрывания: крышечкой (белена, партулак), дырочками (мак, колокольчик, львиный зев), зубцами на верхушке (гвоздичные, первоцветные, каштан конский, хлопчатник), продольными трещинами от верхнего до нижнего конца (дурман, молочай, фиалки, многие лилейные).

Ореховидные плоды: сухие невскрывающиеся односемянки:

•Орех – синкарпный плод, односемянный (у граба, лещины). Завязь двухгнездная с одним семязачатком в гнезде. В незрелом околоплоднике экзокарпий склерифицирован, мезокарпий – губчатая ткань, со временем мезокарпий разрушается и пространство заполняется семенем.

•Желудь – синкарпный односемянный плод, частный случай ореха с кожистым неодревесневшим околоплодником, имеет у основания чашечковидную плюску. Плод образован тремя плодолистиками, закладываются два семязачатка, но развивается один (у дуба).

•Орешек – отличается от ореха меньшими размерами (липа, гречиха мелколистная).

•Сборный орешек (многоорешек) – апокарпные односемянные плоды (у лапчатки, лютика, гравилата). Имеют приспособления к распространению – прицепки. У земляники плоды расположены на разросшемся цветоложе; у шиповника – внутри бокаловидного гипантия; у индийского лотоса – в чашевидном разросшемся цветоложе.

•Семянка – паракарпный сухой односемянный плод, образованный двумя плодолистиками с единственным семязачатком. Семенная кожура редуцирована, семя легко отделяется от кожуры (у сложноцветных).

•Дробная семянка – синкарпный плод, состоит из двух семянок, которые подвешены на особых ножках, прикрепленных к семяносцу – называется вислоплодник (у зонтичных).

•Крылатка – синкарпный плод, околоцветник имеет кожистый или перепончатый крыловидный вырост (у вяза, ясеня, березы, клена – дробная двукрылатка). Выросты участвуют в распространении семян.

•Зерновка – паракарпный невскрывающийся плод, односемянный. Характерен очень тесный контакт околоплодника и семенной кожуры вплоть до срастания. Зерновки бывают голые (у ржи, пшеницы, кукурузы) и

Полесский государственный университет |

153 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

пленчатые (у ячменя, проса, овса, риса). Пленки – это разросшиеся цветочные чешуи, на которых часто образуются выросты (у ковыля).

Соплодия

Соплодия – это совокупность зрелых плодов одного соцветия, четко обособленного от вегетативной части побега. Менее специализированы если плоды сидят на отдельных плодоножках (грозди винограда, рябины, черемухи) и более специализированные – из сухих свободных односемянных плодов, окруженных оберткой (у сложноцветных) или сочным вместилищем (инжир).

При срастании околоцветника образуются сочные соплодия у шелковицы или сухие клубочки у свеклы. Крупные соплодия ананаса, хлебного дерева образуются в результате срастания плодов с сочной осью и с другими элементами соцветия.

Гетерокарпия и гетероспермия

Гетерокарпия и гетероспермия – разноплодие и разносемянность – генетически обусловленное свойство некоторых видов цветковых растений формировать на одной оси разнотипные генеративные зачатки. Бывают морфологические и физиологические: 1) морфологические – имеют различный цвет и различные виды выростов (у мари белой семена трех типов – крупные, светло-коричневые; мелкие, черные; самые мелкие, черные блестящие; у торичника есть крылатые и бескрылые); 2) физиологические – наличие на одном растении не набухающих. Легко набухающих и быстро прорастающих семян (у бобовых).

Эти явления характерны для продвинутых таксонов, которые пластичны и способны к дальнейшему видообразованию, обладают более высокой жизнеспособностью к борьбе за существование в изменяющихся условиях среды.

Морфогенез плодов

Основной тенденцией в эволюции плодов является уменьшение числа плодолистиков и семян.

Среди апокарпных плодов наиболее примитивны одно- и многосемянная листовка. Они формировались из примитивных цветков с синкарпным гинецеем из нескольких несросшихся плодолистиков и образуют многолистовку (магнолиевые, лютиковые, розоцветные, спирея). Уменьшение плодолистика до одного привело к образованию однолистовки (живокость). Из листовки мог легко развиться боб. При развитии в листовке вместо нескольких семяпочек одной и утрате вскрывания – образуется семянка или орешек (лютики, ветреница, земляника). Таким же образом из бобов возникли ореховидные плоды клевера. Из листовки могла развиться ягода если в цветке был один пестик с несколькими семяпочками и околоплодник становится сочным (воронец). При дифференциации околоплодника на кожистый экзокарпий, сочный мезокарпий и деревянистый эндокарпий возникает костянка (одиночная – у вишни, сливы, абрикоса; сборная – у малины, ежевики).

Полесский государственный университет |

154 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Ценокарпный гинецей возник из апокарпного в результате срастания плодолистиков. У лютиковых (чернушка) плодолистики срастаются в нижней завязи, плод – сложная листовка (раскрывается по брюшным швам, как коробочка). Полное срастание многолистовки дает различные виды коробочки. Видоизмененные коробочки стручки и стручочки. Коробочки с мясистым околоплодником (бальзамины) и мясистые ягоды (перец) – переходная форма между коробочкой и ягодой. Из коробочки может формироваться также многосемянные костянки (крушина. бузина). Недоразвитие части гнезд и семяпочек ведет к образованию односемянных невскрывающихся плодов – ореха, орешка, семянки. Срастание околоплодника с семенем приводит к образованию зерновки.

14.3 Семена

Семязачаток превращается в семя, которое заключает внутри зародыш и питательные вещества, т.е. семя – это зародышевая стадия растительного организма. Семя – орган расселения и размножения растений.

Семена могут быть разной величены, например у орхидных семена пылевидные, а у пальм – до 20-25 кг. Семена могут быть различной формы; голые и опушенные. Могут у одного вида растения быть разными – гетероспермия. Семена различны по окраске и количеству в растении.

Семена многих растений снабжены присемянником, или ариллусом – это образование из сочных тканей или в виде пленки. Ариллус может быть окрашенным (например, у бересклета). Ариллус бывает истинный и ложный. Истинный образуется из фуникулуса в области рубчика и не срастается в остальной части с семенной кожурой. Ложный (ариллоид) – является разрастанием наружного интегумента и является видоизменением семенной кожуры. Ткань ариллуса богата жирными маслами, дубильными веществами, белками, крахмалом, содержат некоторые оксалат кальция. Мясистые выросты наружного интегумента в микропилярной части семени называются карункулы. Все эти образования служат для распространения семян, как средство привлечения животных.

В месте прикрепления семяножки на семени остается рубчик, а при обращенном семязачатке, когда ножка прирастает к покровам – семяшов. На семени можно увидеть маленькую точку – микропиле.

4 типа семян (в зависимости от приуроченности запасающих тканей): 1.семена с сильно развитым эндоспермом, окружающим зародыш (мак,

злаки); 2.семена без эндосперма, с питательными веществами в семядолях

зародыша (бобовые, сложноцветные, тыквенные); 3.семена с эндоспермом и периспермом (нимфейные, перцевые);

4.семена, питательные вещества которых сосредоточены в перисперме (гвоздичные, маревые);

Эндосперм и перисперм примитивные признаки, более эволюционно продвинутым является запас веществ в семядолях.

Полесский государственный университет |

155 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Анатомическое строение семени

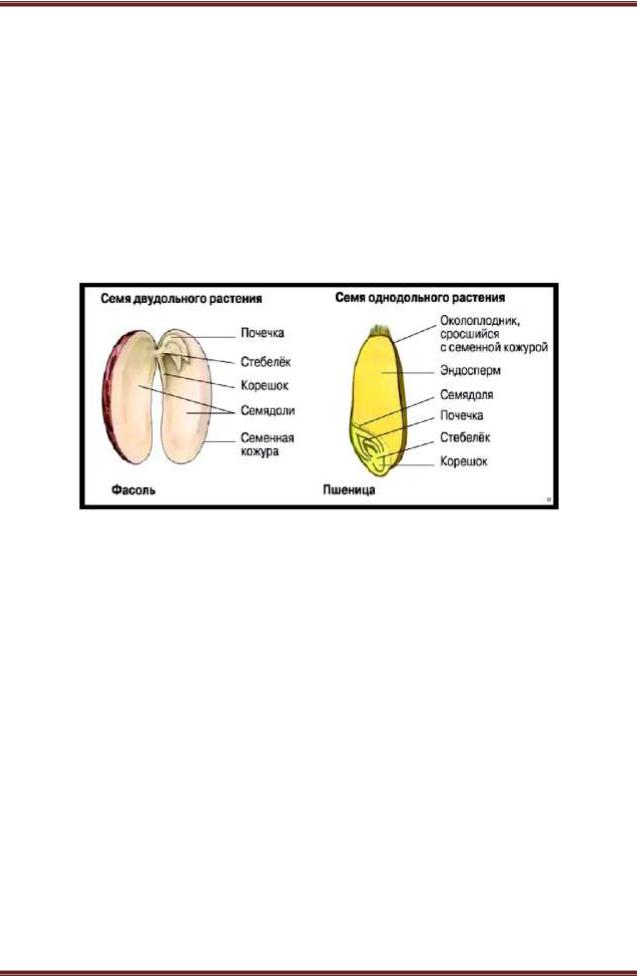

Семя имеет семенную кожуру, зародыш и запасающую ткань. Смотрите рисунок 21.

Семенная кожура (теста, спермодерма) – есть у семян всех типов,

формируется из интегумента. Иногда в еѐ образовании принимает участие и другие части семязачатка (нуцеллус, халазальная ткань). Функции семенной кожуры – защита зародыша от механических повреждений, проникновения микроорганизмов, излишней потери влаги, обеспечивает проникновение влаги, усиливает контакт с почвой, не допускает преждевременного прорастания, участвует в распространении семян (образование волосков для перенесения ветром у ивы, тополя; мясистых придатков).

Рисунок 21.– Строение семени

При не вскрываемом плотном непроницаемом околоплоднике семенная кожура тонкая (у дуба, вишни, лещины, подсолнечника), у других – толстая деревянистая (у калины, хлопчатника, смородины).

Семенная кожура состоит из тканей: саркотеста – наружная, сочная, мясистая ткань; склеротеста – механическая ткань; миксотеста – ослизняющаяся ткань. У разных растений семенная кожура имеет или все ткани, или некоторые из них.

Зародыш – зачаток новой особи в семени, развивается из зиготы или других клеток зародышевого мешка (нуцеллуса или интегумента при апомиксисе). Состоит из паренхимных клеток с тонкими целлюлозными оболочками, сохраняет меристематический характер (за исключением клеток семядолей). В центральном цилиндре зародыша дифференцируется прокамбий, и развитие первичных проводящих тканей происходит при прорастании семян. В перицикле зародыша у злаков, тыкв уже закладываются придаточные корни. Зародышевый побег имеет зародышевый стебелек (ось), семядольные листья (у двудольных – 2, у однодольных и некоторых голосеменных - 1). На верхушке хорошо выражен конус нарастания. Иногда формируется почечка зародыша. Место прикрепления семядоли к стебельку называется семядольным узлом, часть стебелька ниже семядольного узла –

Полесский государственный университет |

156 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

называется гипокотиль (подсемядольное колено). Есть зародышевый корешок с конусом нарастания и корневым чехликом. Граница между гипокотилем и зародышевым корешком называется корневая шейка. При расчленении зародыша различают протодерму и прокамбий, у некоторых растений есть полисадная паренхима, проводящие пучки видны только в крупных семядолях.

Взародышах двудольных точка роста находится между семядолями и является верхушечной или терминальной, а зародыш – биллатерально симметричным.

Взародышах однодольных семяпочка одна занимает терминальное положение, почечка смещена в бок и только одна линия симметрии проходит через среднюю линию семядоли. Единственная семядоля однодольных – щиток, отделяет зародыш от эндосперма. При прорастании он выполняет функцию всасывания питательных веществ из эндосперма и передачи их зародышу. Эпидерма щитка граничит с эндоспермом и состоит из цилиндрических клеток, расположенных перпендикулярно к его поверхности. Эти клетки при прорастании удлиняются, внедряются в эндосперм и всасывают питательные вещества.

На начальном этапе формирования зародыша у двудольных и однодольных намечается два бугорка – зачатки двух семядолей, но у однодольных развивается один. По положению в семени зародыша он может быть осевым, или центральным, - если он расположен на оси семени, окруженный эндоспермом; периферическим – если огибает эндосперм или перисперм с наружной стороны; примыкающим – если примыкает к эндосперму с боку.

Кончик корня всегда находится поблизости от микропиле, поэтому при прорастании семени корень появляется первым. Чаще зародыш бесцветный или белый, реже другого цвета, может содержать хлорофилл или быть бесхлорофилльным.

Мало дифференцированный зародыш – называется предзародыш (например у ландыша майского).

Эндосперм и перисперм – это питательные ткани формирующиеся в семени (эндосперм – из центральной триплоидной клетки зародышевого мешка, перисперм – из нуцеллуса), сложены паренхимными изодиаметрическими клетками плотно, без межклетников. Оболочки клеток тонкие, целлюлозные, содержимое густое, состоит из различных питательных веществ.

Эндосперм бывает (в зависимости от типа запасаемых питательных веществ): 1) мучнистый, если в нем преобладает вторичный крахмал (зерновка злаков); 2) маслянистый, откладывает жирные масла, иногда в сочетании с запасными белками в виде алейроновых зерен (маковые, зонтичные). Алейроновые зерна могут локализоваться в специальном мелкоклеточном алейроновом слое, которым является наружный слой клеток эндосперма. При сильном обезвоживании эндосперм затвердевает, становится стекловидным

Полесский государственный университет |

157 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

или каменистым (финиковая пальма). У большинства растений преобладают маслянистые семена, которые более выгодны в энергетическом отношении.

Покой семян

Семена не всегда прорастают сразу. Быстропрорастающие семена характерны для растений стран с влажным климатом. В нашей зоне – это семена ивы, сребристого клена, сорняков. Если условия не подходят для прорастания многие семена теряют всхожесть. Обычно у таких растений много семян.

Убольшинства растений семена прорастают после периода покоя. Покой бывает:

• вынужденный – нет условий для прорастания (напрмер сухие семена);

• органический – покой может быть вызван водонепроницаемостью кожуры (твердокаменные семена бобовых). Для более быстрого прорастания проводят процесс скарификаци. – перетирают семена с песком и стеклом. У некоторых растений есть вещества ингибирующие прорастание;

• морфологический – покой связан с недоразвитием зародыша, зародыш заканчивает развитие при попадании в благоприятные условия (живокость);

• физиологический – покой, различимый по глубине. Семена злаков. Подсолнечника находятся в неглубоком покое. У древесных (яблони, клена) –

вглубоком покое. Его преодоление происходит при посеве семян осенью или

врезультате стратификации – длительном выдерживании семян при пониженных температурах во влажной, хорошо аэрированной среде (песок, торф, опилки).

Унекоторых семян покой комбинированный.

Распространение плодов и семян

Способы распространения плодов и семян:

1.Зоохория – распространение семян животными. Имеет несколько форм:

•эндозоохория – семена проходят через пищеварительный тракт животных, а затем выбрасываются с пометом. В этих семенах очень прочная кожура, которая не повреждается ферментами. Плоды при этом имеют сочный околоплодник, богатый питательными веществами (брусника, черника, голубика, рябина);

•синзоохория – растаскивание семян в гнезда и кладовые, причем часть семян теряется (сосна сибирская, дуб);

•эпизоохория – пассивное перенесение прицепившихся или прилепившихся плодов и семян (череда, лопух).

Распростараняют семена и плоды птицы, грызуны, травоядные, муравьи, рептилии.

2.Анемохория – распространение семян ветром. Плоды и семена имеют незначительную массу и размер (грушанковые, орхидные, заразиховые). Обладают различными волосковидными выростами (ива, тополь, одуванчик) и крыловидными выростами (вяз, ясень, клен). Особой в этой группе – является растение «перекати-поле».

Полесский государственный университет |

158 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

3.Баллистохория – рассеивание семян в результате разрыва плода , часто при дотрагивании живых существ (гвоздичные, бальзаминовые). У бешеного огурца семена выстреливают вместе со слизью на несколько метров.

4.Гидрохория – распространении семян водой (у водных и болотных растений). Плоды и семена имеют вздутия наполненные воздухом. Не прорастают в воде.

5.Автохория – распространение без посредников:

•автомеханохория – растрескивание и разбрасывание семян (у акации желтой);

•барохория – отделение семян под действием силы тяжести (орехи, яблоки), при этом расстоянии падения от материнского растения не далеко.

6.Антропохория – распространение семян и плодов человеком, может быть преднамеренным и непреднамеренным.

В природе сочетаются различные типы распространения. Распространение семян позволяет видам равномерно распределятся и, тем самым, снижать конкуренцию.

Значение плодов и семян

Значение плодов и семян можно рассматривать с различных точек зрения:

•Биосферное значение – обеспечивание непрерывности автотрофной части биосферы.

•Утилитарное значение – используются как питание (гречиха, хлебное дерево), источник белков (горох, фасоль, соя бобы), основной источник витаминов (семейства пасленовые, розоцветные, лилейные, цитрусовые, тыквенные), лекарственные средства (опий, кофеин, стрихнин), источник масел (подсолнечник, лен, конопля, оливки), эфиров и технических масел (горчица, клещевина). Напитки кофе, какао употребляют в кондитерском производстве. Семена хлопчатника являются ценным сырьем для текстильной промышленности.

14.4 Проросток

Условия прорастания семян: вода, тепло и воздух. Семена во время хранения содержат всего 10-14% воды. Вода же необходима для осуществления биохимических процессов.

Тепло стимулирует начало ростовых процессов (25-350С), хотя некоторые семена прорастают и при более низких температурах.

Воздух необходим для дыхания семян, так как прорастая семенам нужна энергия и поэтому они активно дышат.

Свет не является необходимым фактором для прорастания семян. Различают несколько групп семян:

• Семена с длительным, глубоким покоем и длительным сохранением всхожести. В лесу в почве всегда есть запас семян, что обеспечивает появление новых растений. Особенно велик запас сорных растений (их семена способны сохранить всхожесть до 90 лет).

Полесский государственный университет |

159 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

•Семена, прорастающие сразу, но не теряющие всхожесть несколько лет (культурные, луговые и степные растения).

•Семена прорастающие быстро и быстро теряющие всхожесть (ива, тополь, мать-и-мачеха).

•«Живородящие» растения – мангры.

Прорастание начинается с набухания. Вода проникает в семена, ткани сильно обводняются, увеличение объема вызывает разрыв кожуры семян. Объем набухших семян значительно увеличивается. Интенсифицируются ферментативные процессы превращающие сложные вещества (крахмал) в простые (моносахариды) – это процесс дыхания. Всасывание питательных веществ происходит поверхностью семядолей.

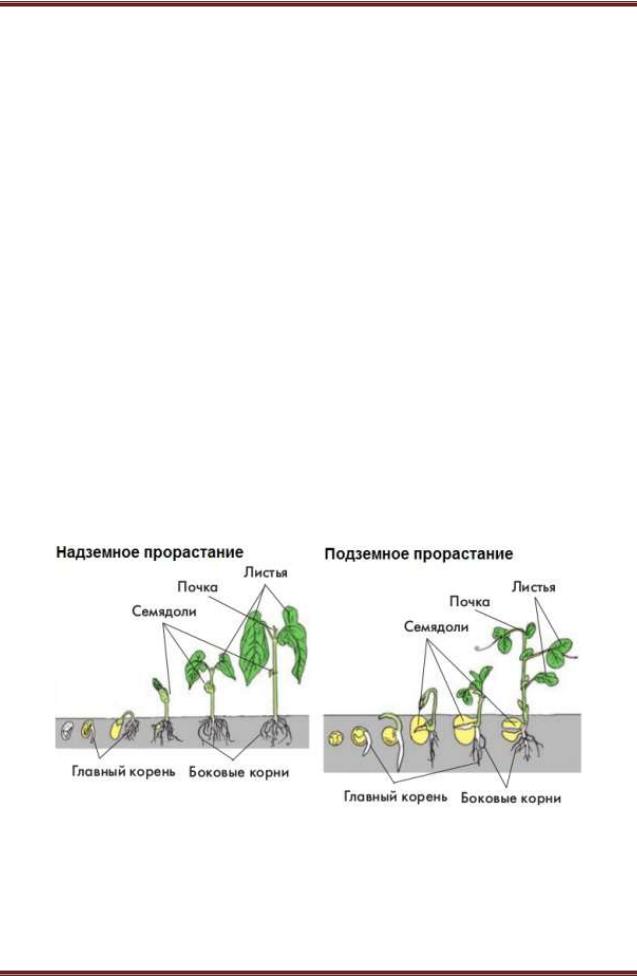

Типы прорастания семян

Через разрыв или микропилярное отверстие первым выходит зародышевый корешок, чему способствует разрастание гипокотиля. Смотрите рисунок 22.

•Если питательные вещества сосредоточены в эндосперме и перисперме, то семядоли всасывают вещества и в результате роста гипокотиля или основания семядоли выносятся на поверхность почвы, зеленеют и становятся первыми ассимиляционными органами проростка – это надземное прорастание.

•У некоторых растений семядоли остаются под землей и первыми ассимиляционными органами являются первые настоящие листья – это

подземное прорастание.

Рисунок 22.– Прорастание семян

Если питательные вещества сосредоточены в семядолях, они расходуются на функционирование меристематических тканей, а семядоли отмирают, не выходя из семени (дуб, горох). Иногда они выносятся и сначала функционируют как ассимиляционные органы (фасоль).

У растений разное и строение верхней части зародышевого стебля: у

Полесский государственный университет |

160 |