Osnovy_botaniki

.pdf

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

центральной полости стелы и соединяющимися между собой в узлах. Она характерна для хвощей.

• Особым типом стелы является полициклическая сифоностела – она формируется у ряда папоротников (у орляка), когда с возрастом внутри одной стелы образуется вторая, третья и так далее. Это явление называется полициклия.

III. Завершающим звеном в эволюции стелы является атактостела (от греч. ataktos - беспорядочный). Ей присущи закрытые коллатеральные пучки, сложная картина прохождения пучков по стеблю (дугообразные индивидуальные листовые следы) с их разбросанным расположением по всему поперечному сечению стебля. Атактостела развилась в результате крайнего рассечения эвстелы и в эволюционном отношении представляет собой крайне специализированную форму центрального цилиндра. Атактостела характерна в основном для однодольных растений.

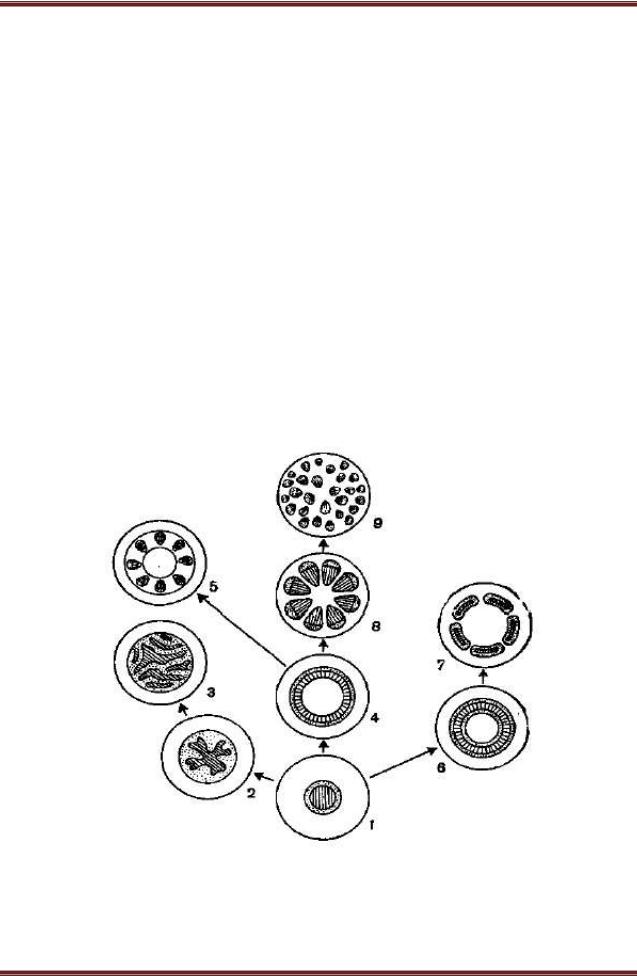

Некоторые авторы выделяют ещѐ стелу корня, которая возникла из гаплостелы, но эволюционно развивалась в другом направлении. Особенности корневой стелы объясняются приспособлением к почвенному питанию, тогда как актиностела побега дифференцирована при формировании фотосинтезирующего листостебельного органа. Смотрите рисунок 4.

Рисунок 4. – Эволюция и типы стелы:

1 – протостела, 2 – актиностела, 3 – плектостела, 4 – эктофлойная сифоностела, 5 – артростела, амфифлойная

сифоностела, 7 – диктиостела, 8 – эвстела, 9 – атактостела.

Полесский государственный университет |

91 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

ТЕМА 10: ЛИСТ. ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ПОБЕГОВ

ПЛАН:

10.1Морфологическое строение листа

10.2Разнообразие листьев и анатомическое строение

10.3Основные видоизменения побега

10.4Подземные видоизменения побега

10.1 Морфологическое строение листа

Лист (от лат. folium, от греч. phyllon) – один из основных органов высших растений, занимающих боковое положение на стебле. Лист – орган ограниченного роста, нарастающий интеркалярно основанием.

Основные функции листа: фотосинтез, газообмен и транспирация. Все три функции связаны с образованием в листе органических веществ. Структура листа, сложившаяся в процессе эволюции, оптимально приспособлена для выполнения этих важнейших функций.

Лист может выполнять и дополнительные функции, такие как функции запаса веществ и воды, функция защиты и функция вегетативного размножения.

Первые листовые органы – семядоли – возникают в процессе дифференциации меристематического тела предзародыша еще до того, как оформится апекс верхушечной почки главного побега. Последующие листья возникают из экзогенных боковых выростов – примордий – их заложение определяет тип листорасположения.

Лист имеет плоскую форму, что способствует созданию максимальной фотосинтезирующей поверхности. Лист – дорсовентральный орган (от лат. dorsum – спина, venter - брюхо) – то есть он имеет бифациальную структуру (от лат. bis – два, facies - внешность) – имеет верхнюю и нижнюю стороны.

Если рассматривать структуру листа в онтогенезе, то верхнюю стороны можно назвать внутренней (брюшной, адаксиальной) – так как в почке эта сторона прилегает к оси зачаточного побега, а нижнюю – наружной (спинной, абаксиальной) – так как эта сторона в почке обращена наружу.

Часто в строении листа наблюдаются отклонения от дорсовентральности:

•Эквифациальные листья (от лат. aeque - ровно) – имеющие с двух сторон одинаковое морфологическое строение. У растений засушливых мест обитания лист располагается «ребром» к солнцу – эвкалипт, саксаул.

•Унифациальные (от лат. unicus – с одной поверхностью) – это либо круглые в сечении листья (у лука), либо уплощенные с боков (у ириса, гладиолуса).

•Цилиндрические – листья с радиальной симметрией (у очитка едкого). Лист неспособен производить на себе другие органы (исключение

бегонии, бриофиллиум, росянки). Ограниченный рост листа обусловлен

Полесский государственный университет |

92 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

ранней утратой способности к апикальному нарастанию (исключение – вельвичия удивительная – два листа растут всю жизнь до 8 м). Вайи папоротников длительное время растут верхушкой.

Размеры листьев варьируют, как у разных групп, так и у одного растения. Наиболее крупные листья имеют Victoria regia – в диаметре 1,5-2 м, африканская винная пальма – 15 м (черешок – 4,5 м). У растений умеренной зоны самые большие листья у кукурузы (до 1 м), крупные листья у зонтичных, кувшинок, кубышек. Размеры листьев связаны с видом растения и экологическими условиями. По размеру породы деревьев делят на широколиственные – липа, клен, ясень, дуб, граб, бук; и мелколиственные – береза, осина.

Возникновение листьев шло двумя эволюционными путями:

1.Лист – результат дифференциации, уплощения и срастания систем осей (теломов) ветвящегося вегетативного тела («лист-плосковетка») – это макрофилльная линия эволюции. Такие листья характерны для папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений.

2.Лист возник как поверхностный вырост на осевом органе (энации) – микрофилльная линия эволюции. Такие листья характерны для плаунов.

Исключением являются листья мхов (филлиды), образованные на половом поколении (гаметофите).

Морфологические части листа

Лист состоит из листовой пластинки, основания листа (листового подножия) и черешка (у двудольных).

Листья с черешком называются черешковыми, без черешка – сидячими. Черешок выполняет опорную, проводящую, амортизаторную функции, регулирует положение листовой пластинки.

Основание листа иногда почти незаметно, оно имеет вид подушечки на конце черешка. У большинства однодольных и некоторых двудольных (у зонтичных) основание листа разрастается, охватывает узел целиком и образует трубку – влагалище листа. Функция влагалища – защита стебля и почки, сидящей в пазухе листа. У злаковых на границе пластинки и влагалища имеют особые выросты – язычок и парные ушки.

Прилистники бывают свободные или приросшие к черешку (у рдеста на внутренней стороне листа есть пазушные прилистники). Функция прилистников – защита развивающихся листочков, у некоторых (у бобовых) функция фотосинтеза, у акации белой – защитная, так как прилистники видоизменены в колючки. Иногда прилистники срастаются образуя защитный орган – раструб (у гречихи, щавеля). Прилистники имеют 40 % древесных растений и 20 % травянистых. Иногда прилистники образуются на частях околоцветника, на тычиночных нитях (у лука, птицемлечника). Наличие прилистников – свидетельство более примитивной организации листа.

Классификация листьев

Единой классификации листьев нет, все они искусственные, так как не строятся филогенетически.

Полесский государственный университет |

93 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Простые листья – это листья, которые имеют одну листовую пластинку. Они классифицируются по ряду признаков.

Форма листовой пластинки определяется соотношением длины и ширины листа и расположения самой широкой части. Смотрите таблицу 1.

Таблица 1. – Типы листьев

|

Ширина |

Длина > |

Длина > |

Длина > |

|

равна |

ширины в |

ширины в |

ширины |

|

длине |

1,5-2 раза |

3-4 раза |

более чем |

|

|

|

|

в |

|

|

|

|

5 раз |

|

|

|

|

|

Наибольшая ширина находится ближе |

Яйце- |

Эллип- |

Ланцетный |

Линей- |

к основанию листа |

видный |

тический |

|

ный |

Наибольшая ширина находится на |

Округлый |

Оваль- |

Продол- |

|

середине листа |

|

ный |

говатый |

|

Наибольшая ширина находится ближе |

Обратно- |

Обратно- |

Обратно- |

Мечеви- |

к верхушке листа |

широко- |

яйце- |

ланцетный |

дный |

|

яйце- |

видный |

|

|

|

видный |

|

|

|

|

|

|

|

|

В листовой пластинке выделяет основание, край и верхушку. Форма основания может быть:

•Клиновидная

•Округлая

•Сердцевидная

•Усеченная

•Стреловидная

•Копьевидная

•Неравнобокая

•Суженная

Верхушка листовой пластинки может быть:

•Тупая

•Усеченная

•Острая

•Заостренная

•Остроконечная

•Выемчатая

•Край листа бывает:

Полесский государственный университет |

94 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

•Цельный

•Зубчатый

•Пильчатый

•Двоякопильчатый

•Городчатый

•Выемчатый

•Волнистый

Жилкование листовой пластинки может быть:

•Дихотомическое (у гинкго)

•Пальчатое (у двудольных - клен)

•Перистое (у двудольных – липа)

•Параллельное (у однодольных - злаковые)

•Дуговое(у однодольных – ландыш)

Расчленение листовой пластинки

Пластинка может быть цельной и разделенной на лопасти, доли и сегменты. При этом тройчатой, пальчатой и перистой. Смотрите таблицу 2.

Таблица 2. – Типы листьев в зависимости от расчленеия листовой пластины

Расчленение листа |

|

|

|

Тройчато- |

Пальчато- |

Перисто- |

||

Лопастной |

|

|

|

|

Тройчато- |

Пальчато- |

Перисто- |

|

разделен менее чем до половины |

лопастной |

лопастной |

лопастной |

|||||

ширины полупластинки |

|

|

|

|

|

|||

Раздельный |

|

|

|

|

Тройчато- |

Пальчато- |

Перисто- |

|

с |

долями |

разделен |

глубже |

раздельный |

раздельный |

раздельный |

||

половины ширины полупластинки |

|

|

|

|||||

Рассеченный |

|

|

|

|

Тройчато- |

Пальчато- |

Перисто- |

|

с |

сегментами, |

разделен |

до |

рассеченный |

рассеченный |

рассеченный |

||

основания |

|

|

|

|

|

|

|

|

С филогенетической точки зрения более примитивные листья – простые. По мнению англ. ботаника Дж. Паркина (1953), амер. Ботаников Л. Дж. Хикки (1971), Дж. Л. Стебинса исходный тип листа – это овальный простой лист с перистым жилкованием.

Сложные листья – это листья, у которых на одном черешке с общим основанием располагается несколько обособленных пластинок, иногда с собственными черешочками. Общую ось сложного листа называют рахисом (от греч. rhachis – хребет, позвоночник).

Сложные листья подразделяются на:

•Пальчатосложные, листочки которого располагаются на верхушке рахиса (у каштана конского);

•Перистосложные – листочки располагаются по всей длине рахиса. Делятся на 1) непарноперистые - верхушка рахиса заканчивается непарным

Полесский государственный университет |

95 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

одним листочком (у рябины), и 2)парноперистые – когда на верхушке рахиса два листочка, усика, шипика (у бобовых);

• Тройчатосложные – имеют три листочка (соя, клевер, земляника). Сложные листья характерны более для деревьев и кустарников, имеется

много переходных форм. При листопаде листочки в сложных листьях облетают по одному. При раскрывании части сложного листа тоже это делают отдельно. У травянистых форм намечается переход от сложных к простым листьям. Некоторые ученые придерживаются мнения, что исходным был сложный лист (теория дуриана) – так как у эволюционно примитивных растений наблюдается наличие сложных листьев.

Онтогенез листа

На ранних этапах онтогенеза в периферической зоне апекса под протодермой начинается периклинальное деление и образуется листовой бугорок – примордия.

Внутрипочечная стадия. Начинается с заложения примордия до распускания почки. Сначала примордия делится равномерно, формируется протодерма, образуются трихомы. Листовой бугорок вытягивается в клиновидный вырост – ось листа. У двудольных с противоположных сторон от оси появляются зоны меристематической активности (маргинальные меристемы) – начинается формирование листовой пластинки. Рост зачаточного листа делится на апикальный (удлинение примордия, он непродолжительный, у двудольных до критической длины примордия) и маргинальный (боковое разрастание).

Примордий дорсовентрален: нижняя часть его формирует основание листа, а верхняя – пластинку и черешок, клиновидный вырост – область средней жилки. Прокамбиальный тяж проникает в листовой зачаток и образует систему жилок.

Развитие сложных и рассеченных листьев происходит за счет неравномерного роста верхней части листового бугорка. Прилистники опережают рост листовой пластинки.

У однодольных растений бугорки закладываются как изогнутые валики, которые разрастаясь, рано охватывают узел. В области главной жилки примордий растет более активно и приобретает колоколообразную форму. Иногда края зачаточного бугорка сливаются – образуется влагалище.

К концу внутрипочечной стадии листья очень плотно упакованы в почке. Способы листосложения – это видоспецифичный признак. Они бывают:

•сдвоенные по средней жилке (шиповник,липа);

•складываются вдоль всех жилок (клен, бук);

•свертываются в трубку (вишня);

•завертываются вверх или вниз края пластинок (тополь, клюква);

•свертываются спирально и т.д.

Внепочечная фаза развития листа. Клетки листовых зачатков перед распусканием находятся в слабодифференцированном состоянии и способны делиться несколько раз и растягиваться – это происходит при распускании

Полесский государственный университет |

96 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

почки. Такой рост называют поверхностным ростом или ростом натяжения. Иногда при этом идет увеличение листа в 100 и 1000 раз.

Долговечность листьев

У некоторых растений внутрипочечная стадия в 2-3 раза превышает внепочечную (у эфемероидов – 10 месяцев в почке и 1-1,5 месяца вне почки). У листопадных форм листья живут один вегетационный период, у вельвичии – 100 лет, у хвойных – 5-9 лет.

Продолжительность жизни листьев родственных видов увеличивается с продвижением на север и подъемом в горы.

Старение листьев. Листопад

В процессе старения меняется внешний облик листа – он желтеет или краснеет в связи с разрушением хлорофилла и накопления каротиноидов и антоцианов. Снижается интенсивность ассимиляции, дыхания, транспирации, разрушаются хлоропласты, митохондрии, накапливаются катаболиты. Из старых листьев идет отток органических веществ – «опустошение» листа.

Старые листья сбрасываются в процессе листопада. Опадают одновременно или постепенно. Листопад – выработанное в процессе эволюции приспособление к уменьшению в неблагоприятных условиях поверхности наземных органов, что сокращает потерю влаги и предотвращает поломку ветвей под тяжестью снега. Важный фактор для начала листопада – продолжительность светового дня.

У основания листа или черешка появляется отделительный слой, который состоит из легко отделяющихся клеток. Лист отделяется под воздействием собственной тяжести и физических воздействий (ветра, дождя). Листовой рубец покрывается слоем пробки. У травянистых растений листья разрушаются и сгнивают.

Значение опавших листьев: 1.листья слабо фотосинтезируют;

2.органические и минеральные вещества удобряют почву;

3.масса листьев утепляет поверхностно расположенные корни;

4.в подстилке происходит процесс стратификации многих древесных растений.

10.2 Разнообразие листьев и анатомическое строение

Листья очень разнообразны, даже в пределах одного растения на различных этапах онтогенеза.

Полесский государственный университет |

97 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Семядоли (cotyledonis) – формируются у зародыша. Возникают в результате дифференциации тела предзародыша в отличие от всех последующих листьев растения, которые закладываются в виде экзогенных бугорков. Семядоли по размерам и форме отличаются от листьев: имеют округлую или овальную форму, упрощенную анатомическую структуру, не несут прилистников. У многих растений (бобовые, крестоцветные) в семядолях запасаются питательные вещества. Семядоли при этом толстые, мясистые. Основные функции семядолей: первые органы фотосинтеза; запас питательных веществ (лещина, дуб). У некоторых растений (плюща, копытня) семядоли сохраняются несколько месяцев.

Листовые серии – ряд постепенно развивающихся до типичной структуры листьев (по И.Г. Серебрякову). Вслед за семядолями появляются первые молодые листья, но они тоже не сложные (земляника, фасоль, клевер) и затем настоящие ассимиляционные листья.

Формации листьев образуются в зависимости от расположения на растении. Выделяют три формации:

1.низовые листья – недоразвитые или видоизмененные, их функция защитная и запасающая, часто они с недоразвитыми пластинками или имеют вид чешуек – катофиллов (от греч. kata – низ, phyllon - лист), которые выполняют роль и почечных чешуй;

2.срединные листья – листья типичные для вида, их функции – фотосинтез, газообмен и транспирация;

3.верховые или прицветные листья – гипсофилы (от греч. hypso -

верхний) – недоразвитые листья, лишенные черешков (окрашенные или бесцветные); находятся в области соцветия, кроющие листья цветков или веточек соцветий (листовые обертки); они мельче и проще по очертаниям, иногда редуцированные до пленчатых чешуек – брактей (опадают после развертывания соцветия).

Гетерофиллия – это разнообразие листьев на одном и том же растении (разнолистность) – у шелковицы есть цельные и лопастные листья. Гетерофиллия может быть связана с возрастными изменениями (у эвкалипта),

свидом побега (цветоносный, вегетативный), с экологическими условиями (водные растения – водный лютик, стрелолист – имеют подводные листья – узколентовидные или нитевидные, а надводные – цельные или лопастные). Гетерофиллия имеет большое биологическое значение как адаптивное явление.

Анизофиллия (от греч. anisos - неравный) – различие по форме, величине и структуре листьев, сидящие на одном и том же узле побега (при супративном или мутовчатом листорасположении) – например, у клена, каштана.

Анатомическая структура листа

Анатомическая структура листа очень разнообразна. Микроскопическая структура листа определяется функцией фотосинтеза, поэтому основная ткань

– хлоренхима (мезофилл). Остальные ткани обеспечивают работу мезофилла.

Полесский государственный университет |

98 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Эпидермис – покрывает лист с обеих сторон и защищает его от высыхания, механического воздействия, от проникновения микроорганизмов. Защитную функцию усиливают кутикулярный слой, воск. У большинства эпидермис однослойный (многослойный и фикуса).

Верхний и нижний эпидермис различны. Нижний имеет больше устьиц. Верхний содержит мало устьиц или их вообще нет, лучше развита кутикула и восковой налет, трихомы, эмергенцы.

Амфистоматический лист имеет устьица на обеих сторонах листа; эпистоматический лист – устьица на верхней стороне листа;

гипостоматический – устьица внизу.

Уоднодольных растений устьица располагаются правильными рядами, у двудольных рассеянны по всей поверхности. У хвойных – рядами параллельными продольной оси листа. Устьица могут располагаться на одном уровне с клетками, выше (выступающие устьица), ниже (погруженные устьица). Некоторые устьица группируются по несколько в углублениях – устьичных ямках, криптах.

Хлоропласты в клетках эпидермиса чаще всего отсутствуют (исключения суккуленты, эфемеры). Часто в соке верхнего (реже нижнего) эпидермиса содержатся пигменты – антоцианы, окрашивающие лист (бегония, традесканция).

Унекоторых растений под эпидермисом образуется слой клеток, усиливающий прочность листа – гиподерма (подкожица) – стенки клеток еѐ утолщены и выполняют функции механическую, защиту от излишнего испарения (однослойная – у сосны обыкновенной, двух-, трехслойная – у сосны южной). У некоторых растений клетки гиподермы превращаются в водоносные (солянка древовидная).

Мезофилл – основная паренхима – клетки живые, с тонкими оболочками, округлой или слегка вытянутой формы (иногда с небольшими выростами), содержат много хлоропластов (мезофилл зеленого цвета - хлоренхима). Оболочки клеток иногда образуют складки внутри полости клеток (это увеличивает рабочую поверхность). У типичных дорсовентральных листьев мезофилл неоднороден и разделяется:

• Столбчатую (полисадную) паренхиму – клетки еѐ плотно сомкнуты,

продолговатой формы и располагаются перпендикулярно к верхней стороне листа. Может быть однослойная, двухслойная и редко многослойная (у светолюбивых растений), клетки содержат 75 % хлоропластов, расположенных вдоль оболочек. Еѐ функция – ассимиляция.

• Губчатая (рыхлая) паренхима – имеются округлые клетки с большими межклетниками. Клетки могут образовывать выросты. Через межклетники идет газообмен. Углекислый газ атмосферы через устьица нижнего эпидермиса попадает в межклетники губчатого мезофилла и разносится по всем тканям листа. Кислород образующийся при фотосинтезе выделяется в межклетники, а через устьица в атмосферу. Газообмен происходит и между клетками столбчатой хлоренхимы (небольшой).

Полесский государственный университет |

99 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Расположение устьиц на нижней стороне имеет приспособительное значение: 1) уменьшает потерю воды при транспирации; 2) углекислый газ необходимый для фотосинтеза, выделяется в основном из почвы в результате жизнедеятельности многочисленных почвенных организмов.

Клетки губчатого мезофилла, граничащие с полисадной тканью, имеют обратноконусовидную форму – собирающие клетки (вещества переходят в полисадную ткань и обратно).

Листья, у которых дорсовентральность нарушена обладает однородным мезофиллом (нет двух видов паренхимы) – это эквифациальные листья или изолатеральные (ирисовые, осоковые, лилейные, некоторые злаки).

Проводящие пучки. Мезофилл листа пронизан проводящими пучками (жилками), которые связаны с проводящей системой стебля. У двудольных – от крупной жилки ответвляются мелкие (сетчатые) пучки, самая крупная жилка тянется вдоль оси листа. У однодольных – множество жилок примерно равного размера (параллельное жилкование). Параллельные пучки связаны сетью анастомоз (они видны под микроскопом). Проводящие пучки листьев закрытые, коллатеральные, разветвленные в одной плоскости. Ксилема повернута к морфологически верхней, а флоэма – к морфологически нижней стороне. Средние жилки (и другие крупные жилки) содержат камбий и способны к вторичному росту. Окончание жилок у двудольных часто состоят только из ксилемы.

Проводящие пучки, погруженные в мезофилл, называются мелкие жилки, выступающие на нижней стороне листа – крупные жилки. Участки мезофилла между ними – ареолы. Их функция отвод ассимилятов из ареол играют мелкие жилки, крупные жилки выполняют функцию транспорта.

Крупные жилки окружены паренхимой, содержат мало хлоропластов, а мелкие одним или более слоями плотно сомкнутых клеток – обкладка проводящего пучка (пучковое влагалище). Функция эндодермы – регулирование обмена веществ. Обкладка часто связана с верхним и нижнем эпидермисом – это продолжение обкладки. Они укрепляют лист механически, у двудольных подводят воду к клеткам покровной ткани. Характер прохождения жилок в листе называется жилкование, оно видоспецифично. Эволюция жилкования начинается от дихотомического к сетчатому, параллельному и дуговидному (продвинутые типы жилкования надежнее обеспечивают передвижение веществ в тканях листа).

Арматурные ткани обеспечивают прочность листа. Это свойство обеспечиваются также эпидермисом и гиподермой. Но главная арматура – склеренхимные волокна и тяжи колленхимы. Эти ткани противостоят растяжению, а раздавливанию противостоят клетки мезофилла (заполнители конструкции).

Волокна чаще входят в состав проводящих пучков, некоторые тянутся от боковых ответвлений цепочкой к верхнему и нижнему эпидермису – узелковые волокна. Их скрепляют покровные ткани листа.

Полесский государственный университет |

100 |