Osnovy_botaniki

.pdf

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

или медианной. Плоскость перпендикулярная срединной и проходящая через ось побега, называется поперечной или трансвереальной.

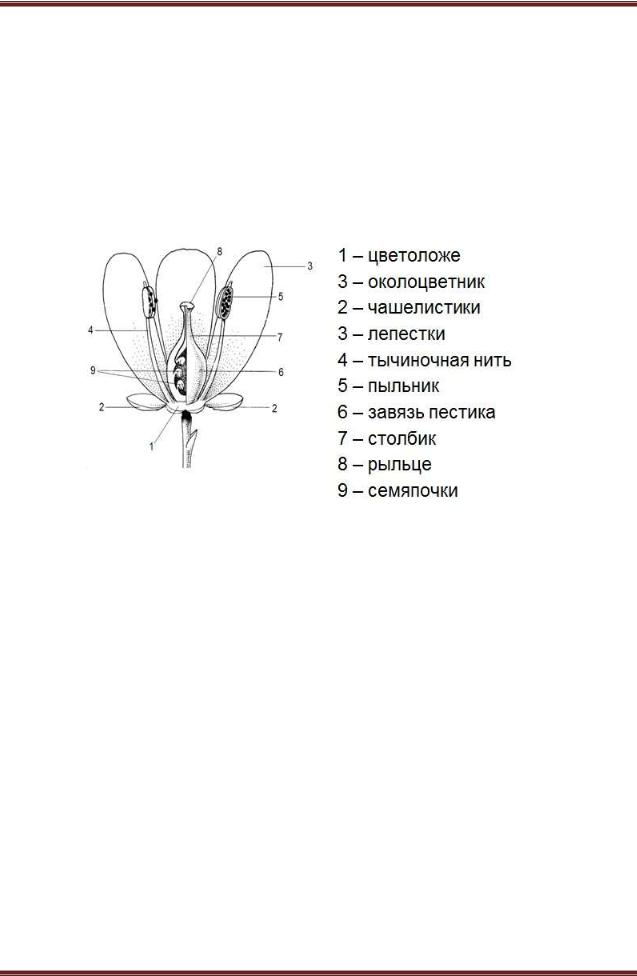

В состав полного типичного цветка входят:

1.зеленая чашечка (сростноили свободнолепестная) с чашелистиками;

2.венчик (крупнее, окрашенный, свободноили сротнолепестной) с лепестками;

3.совокупность тычинок – андроцей;

4.совокупность пестиков – гинецей, образуемых несколькими плодолистиками или мегаспорофиллами. См.рис.6.

Рисунок 6. –Обобщѐнная схема строения цветка

Чашечка и венчик в совокупности называется околоцветник или покровы цветка. Выполняет он функцию защиты фертильной части (поэтому развивается раньше); оказывает помощь в опылении. Если в околоцветнике есть и чашечка и венчик, он называется двойной (яблоня, вишня, роза). Если элементы окрашены одинаково и однородны, то околоцветник называют простым (тюльпан, лилия). Простой околоцветник может быть яркоокрашен (ландыш, тюльпан) – венчиковидный; а может быть невзрачный (свекла, лебеда, крапива) – чашечковидный.

Различают следующие типы цветка (в зависимости от наличия околоцветника):

•гомохламидный – цветок с простым околоцветником, имеющим одинаковые, чаще всего спирально расположенные элементы (чашечко- и венчиковидные) – магнолия, купальница;

•гетерохламидный – с двойным околоцветником, дифференцированным на чашечку и венчик - колокольчик, гвоздика, розоцветные;

•гаплохламидный (монохламидный) – с околоцветником из одного круга листочкой, чаше чашечковидный – вяз, лебеда;

•ахломидный – околоцветника нет, цветки голые, или беспокровные –

Полесский государственный университет |

121 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

осока, бескрыльник.

Цветки по форме, окраске, размерам, взаимному расположению элементов, их числу видоспецифичны. На них малое влияние оказывают абиотические факторы.

В цветках более примитивных семейств (магнолиевые, лютиковые) – части цветка располагаются по спирали с тесно сдвинутыми оборотами - ациклические, или спиральные. У более продвинутых форм расположение циклическое (круговое). Наиболее распространенные цветки с 5 или 4 круговым расположением (пента и тетрациклы). Пентацикл: 2 круга околоцветника, 2 круга андроцея, 1 круг гинецея (лилейные, гвоздичные, вересковые). У тетрациклических цветов чаще всего не развивается второй круг андроцея (пасленовые, бурачниковые). Число кругов может уменьшаться до одного (голые, однополые цветки) или увеличиваться до 10. У некоторых растений (магнолии, купальницы, лютика) цветки гемициклические (или полуциклические) – околоцветник циклический, а тычинки и пестики расположены спирально.

Если в цветке в каждом круге число членов одинаково, то такой цветок называется изомерным (тюльпан – по 3). Если в цветке число членов неодинаково, то такой цветок называется гетеромерным. Число членов цветка может быть от 1 до 30. У однодольных оно кратно 3, у двудольных – 4,5.

У некоторых растений мутовки цветка раздвинуты вследствие удлинения между ними цветоложа, например, цветоложе увеличивается между андроцеем и гинецеем, образуя длинную ножку (гинофор), на котором сидит пестик. Или может быть удлинено цветоложе между околоцветником и андроцеем, тогда тычинки и пестик сидят на ножке (андрогинофор). Такие явления характерны для семейств кипарисовых, гвоздичных, некоторых пасленовых.

Морфологическое значение частей цветки

Все части цветка считаются метаморфизированными листьями. У некоторых растений можно видеть постепенный переход от верхушечных листьев к чашелистикам (пионы). У некоторых растений (магнолиевые) хорошо видны переходы между чашелистиками и лепестками. Иногда вместо нормального цветка развиваются маленькие уродливые зеленые листья, в которые превращаются все или часть элементов цветка.

Происхождение околоцветника различно: у растений примитивных семейств – магнолиевые, пионы, лютиковые – элементы двойного околоцветника развиваются из верхушечных листьев и дифференцируются на чашечку и венчик. У большинства покрытосеменных чашелистики развились из упрощенных верхушечных вегетативных листьев, а лепестки – из тычинок принявших лепестковидную форму (тычинки утрачивают пыльники, тычиночную нить, расширяются – это хорошо видно у кувшинки). Доказательство тому – в стебель от лепестков и тычинок идет один листовой след, а от чашелистиков – несколько.

Произошли части цветка из листьев, которые выполняли одновременной

Полесский государственный университет |

122 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

функции фотосинтеза, транспирации и спороношения.

В природе встречаются цветки с ненормально увеличенным числом лепестков – это явление махровости (за счет формирования тычинок и даже плодолистиков в лепестки) – розы, пионы, гвоздики. У некоторых растений махровость – в результате расщепления лепестков (фуксия), расщепления тычинок и превращения их в лепестки (гвоздика), увеличение числа кругов в простом околоцветнике (тюльпан, лилия), вследствии превращения сердцевинных трубчатых цветов в язычковые – астры, георгины. Растения с махровыми цветками являются уродливыми отклонениями от нормы.

Иногда ось цветка сильно удлиняется и образует над цветком облиственный побег или новый цветок – это явление пролиферации (лат. proles – отпрыск, потомство, fero - несу).

Распределение полов в цветке

Цветки могут быть обоеполые – в них имеются и тычинки и пестики, и однополые (раздельнополые) – они содержат или одни тычинки, или одно пестики. Тычиночный цветок – мужской (♂), пестичнй – женский (♀). Обоеполые цветки обозначаются объединенным значком.

Во многих раздельнополых цветках находятся органы другого пола (редуцированные).

Цветок – орган полового размножения, тычинки – мужские органы, пестики – женские. Морфологически тычинки и пестики – это микро и мегоспорофиллы, то есть органы спорофита – бесполого поколения.

Растения с однополыми цветками делятся на однодомные и двудомные. Если на одной особи располагается оба типа однополых цветков – это однодомные растения (кукуруза, лещина, береза, тыква); если один тип – двудомные (тополь, ива, конопля). У многих растений цветки только обоеполые, но у некоторых и обоеполые и однополые – это многодомные цветки (или многобрачные, полигамные) – клен, ясень, груша.

Если на одном растении:

-обоеполые и мужские цветки – это явление андромонэции (чемерица);

-обоеполые и женские цветки – это гиномонэция (множество сложноцветных);

-обоеполые, женские и мужские цветки – это тримонэция (у конского каштана).

У многодомных растений может быть такое сочетание:

• на одних особях обоеполые цветки, на других мужские – это андродиэция, или мужская двудомность (куропаточья трава);

• на одних особях обоеполые цветки, на других женские – гинодиэция, или женская двудомность (незабудки, губоцветные);

• на разных растениях обоеполые, женские и мужские цветки – триэция (у ясеня, винограда).

У стерильных цветков полная редукция половых функций цветка. Его функция привлечение насекомых. Стерильными цветками являются, например, расположенные по периферии в специализированных соцветиях

Полесский государственный университет |

123 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

(подсолнечник, калина). Покрытосеменные растения в 78% - имеют обоеполые цветки, 5-8% - однодомные, 3-4% - двудомные, остальные – многодомные.

12.2 Околоцветник

Состоит околоцветник из чашечки и венчика.

Чашечка. Наружный круг околоцветника. Листочки (чашелистики) – небольшие, зеленые. Может быть раздельнолистная и сростнолистная (число чашелистиков определяется по несросшимся верхушкам листа). Нижняя сросшаяся часть – трубочка.

По форме трубочки чашечки могут быть трубчатые, колокольчатые, шлемовидные, крыловидные и другие. Поверхность может быть гладкая, с выростами, опушенная. Функция чашечки – защита внутренних частей цветка до раскрывания бутона. Сохраняется чашечка и во время цветения (у некоторых опадает во время цветения – маковые, у губоцветных после цветения служит вместилещем для плодов-орешков, у яблони, груши остается при плодах, у физалиса трубчатого разрастается, становится пузыревидной и интенсивно-оранжевой). Иногда чашечка круглая, ярко окрашенная, отличается от венчика по форме и расположению (водосбор, фуксия); функционально может защищать венчик, месте которого разрастаются маленькие нектарники (купальница). У многих зонтичных чашечка плохо развита или еѐ нет. Хохолок у некоторых плодов тоже взял происхождение от чашечки.

Венчик. Внутренний круг двойного околоцветника, более яркая окраска и крупные размеры. Лепестки могут быть свободнолепестными или спайнолепестными (сростнолепестными). У некоторых растений (гвоздичных, крестоцветных) раздельнолепестные лепестки дифференцируются на 2 части: узкая нижняя – ноготок, расширенная верхняя – пластинка. В спайнолепестных нижняя часть – трубочка, несросшаяся верхняя – отгиб, место перехода трубочки в отгиб – зев.

Сростнолепестные венчики эволюционно более поздние образования. В зеве могут быть чешуйки, зубчики. У раздельнолепестных могут быть привенчики, или коронка, для привлечения насекомых, а также пятна, штрихи, точки. Коронки хорошо развиты у нарциссов. Лепестки могут быть цельные, зубчатые, рассеченные.

Венчики по длине трубки делятся на долихоморфные (длинные), мезоморфные (средние), брахиморфные (короткие). Длина трубочки обуславливается видом насекомого опылителя.

По типу симметрии венчики делятся:

•актиноморфные (правильные) – можно провести несколько плоскостей симметрии (крестоцветные, гвоздичные, лилейные). Все лепестки одинаковые или правильно чередуются;

•зигоморфные (неправильные) – можно провести одну ось симметрии (мотыльковые, губоцветные). Делится венчик на правую и левую или

Полесский государственный университет |

124 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

верхнюю и нижнюю половины;

• ассиметричные – нет осей симметрии (канновые, орхидные). Зигоморфность и ассиметрия возникли, как приспособление к

насекомым-опылителям. Актиноморфные более примитивные венчики. Иногда симметрия венчика не совпадает с симметрией цветка, это переход от актиноморфности к зигоморфности (аконит, живокость). Элементы зигоморфности цветка мотыльковых: верхний лепесток – флаг (парус), два боковых – весла (крылья), два нижних сросшихся – лодочка.

Окраска лепестков определяется антоцианами, растворенными в клеточном соке, желтая окраска – антохлорами, хромопластами; белая – отражением лучей от межклетников, заполненных воздухом. На лепестках могут быть различные сосочки, опушенность, бархатистость.

Функция венчика: защита андроцея и гинецея, привлечение насекомых. Шпорцы. Шпорцы развиты у семейств лютиковых, маковых,

фиалковых, бальзаминовых, орхидных, как приспособление к насекомымопылителям. Шпорец образуется из лепестка или листочка простого околоцветника. Это полый орган. Сначала формируется мешковидное впячивание, которое затем удлиняется в шпорец. Стенками шпорца или нектарничками выделяется нектар, который скапливается в шпорце. Насекомое пытаясь достать нектар из глубокого шпорца, собирает на своем теле много пыльцы, чем облегчается процесс опыления.

Нектарники. Нектарники это экскреторные железки растений, выделяющиеся сахаристую жидкость. Нектар содержит 25-75% сахара. Возникли нектарники в связи с энтомофилией. Форма нектарников и их расположение разнообразны. Происхождение может быть двух типов: 1) нектарники, как выросты цветоложа, формирующиеся после заложения всех частей цветка; 2) нектарники листовой природы. Функция их: привлечение насекомых и тем самым, облегчение процесса опыления.

12.3. Андроцей

Андроцей – это совокупность тычинок в одном цветке (греч. andros – мужчина, oikia – жилище).

Классификация андроцеев: 1.по числу тычинок:

•мономерный (1 тычинка - ятрышник)

•димерный (2 тычинки - вероника)

•тримерный (касатик)

•тетрамерный (губоцветные)

•пентамерный (сложноцветные)

•гексамерный (лилейные)

•декамерный (10 тычинок - мотыльковые)

•полимерный (лютиковые)

2. от степени срастания тычинок:свободный (лютики)

Полесский государственный университет |

125 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

сросшийся, или синстемонный (камелия) 3. по количеству сросшихся тычинок

однобратственные – все срастаются (люпин многолистный)

двубратственные – 1 тычинка свободная (мотыльковые)

многобратственные – сросшиеся в несколько пучков (зверобой) 4. по расположению

спирально (лютиковые)

кругами

5. по числу кругов

гаплостемонный - в один круг (подмаренник мягкий)

диплостемонный – в два круга, тычинки наружного круга супротивны покровам наружного круга (дынное дерево)

обдиплостемонный – в два круга, тычинки наружного круга супротивны покровам внутреннего круга (грушанка).

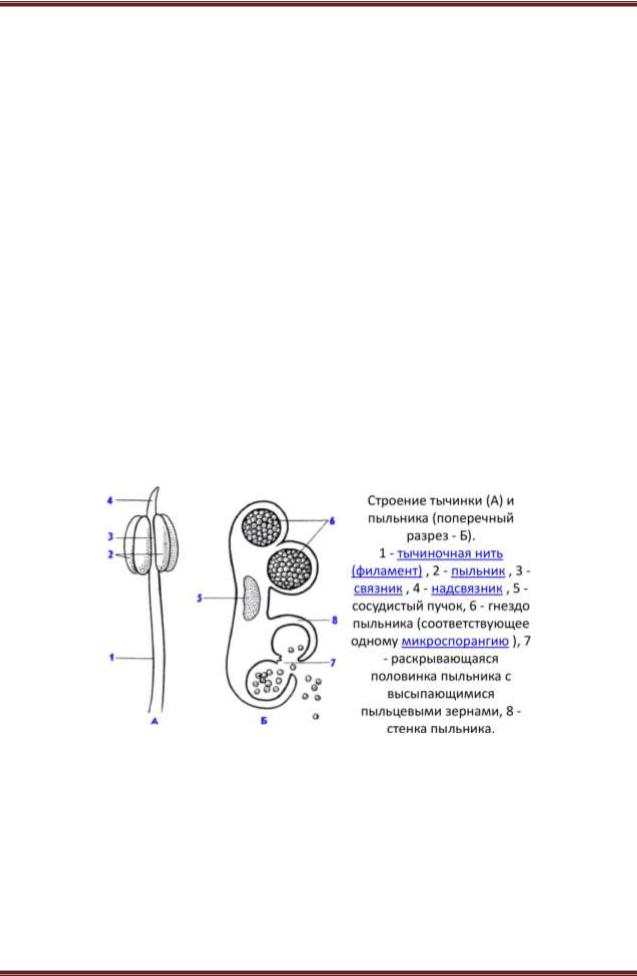

В цветке тычинки, рисунок 7, могут прикрепляться: нижним концом тычиночной нити к цветоложу, к медоносному диску, околоцветнику, трубке или зеву венчика, пестику или завязи (К. Линней построил на этом свою классификацию).

Строение тычинок

Рисунок 7. –Строение тычинки

Тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника, содержащего пыльцу. Пыльник разделен на две половинки – теки, соединенные между собой связником, который является продолжением тычиночной нити. В каждой теке

– по 2 пыльцевых гнезда, в которых образуются микроспоры.

Тычиночная нить – стерильная часть тычинки. Она может быть прямая и изогнутая, извилистая, скрученная; голая, опушенная, волосистая. Длина еѐ может быть различная: длинная – которая длиннее пыльника, короткая – короче пыльника. В поперечном сечении она может быть округлая, плоская, широкая.

Полесский государственный университет |

126 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Покрыта эпидермисом, сложена паренхимными клетками, в центре располагается проводящий пучок.

Связник по форме тоже различный: длинный – если основание его длиннее пыльника (чистотел, рододендрон), с удлиненной верхушкой – если она вытянута над пыльником (форзиция), с различными придатками. Связник хорошо заметен если смотреть с наружной стороны цветка. Если пыльник обращен кнаружи цветка – это интрозная ориентация, если к центру – экстрозная ориентация.

Ученые считают, что тычинки – редуцированные микроспорофиллы голосеменных предков. Тычинки, обнаруживающие листовой характер наиболее примитивны (некоторые магнолиевые). Дегенерия имеет андроцей из 30-40 широких, плоских тычинок, на нижней стороне которых попарно сближены микроспорангии, дифференциации на нить и пыльник нет. Некоторые ученые считают, что наиболее наиболее примитивными являются ветвистые тычинки (мальвовые, молочайные).

Пыльник представляет собой несколько сросшихся микроспорангиев, расположенных на редуцированной до тычиночной нити части микроспорофилла, то есть тычинка – микроспорофилл. Обычно пыльник четырехгнездный, но иногда перегородка разрушается и он становится двухгнездный (орхидные, лавровые). Еще двухгнездные пыльники развиваются вследствии недоразвития второго гнезда. У некоторых пыльник одногнездный (аризарум и некоторые эпакрисовые) в результате исчезновения перегородок и ткани связника. У некоторых растений больше гнезд за счет формирования добавочных перегородок – у бобовых 8 гнезд, у омелы около

50.

По типу прикрепления к тычиночной нити различают пыльники:

•сидячие (пыльник связником прикреплен к цветоложу)

•неподвижные (пыльник с тычиночной нитью соединен по всей длине пыльника)

•подвижные (если отклоняются от вертикальной оси)

•качающиеся (соединенные с тычиночной нитью посредством подвижного сочленения).

Форма пыльника может быть линейная, ланцетовидная, эллиптическая, яйцевидная; поверхность – гладкая, морщинистая, пузырчатая, опушенная.

Пыльники могут быть:

•свободные – если не соприкасаются с друг другом (лилия)

•сросшиеся боковыми сторонами (недотрога)

•приросшие к рыльцу (орхидные).

Некоторые тычинки не способны развивать пыльцу и называются бесплодными или стаминодиями – они имеют форму нитей (аистник), бугорков, становятся лепестковидными (канны). У некоторых превращаются в нектарники (зимовища, купальница).

Полесский государственный университет |

127 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Микроспорогенез и мужской гаметофит

Развитие тычинок и пыльцы – называется микроспорогенез.

Тычинки появляются на цветоложе ввиде бугорков, рост начинается с формирования пыльников, а затем интеркалярный рост тычиночной нити, внутри которой к связнику подходит проводящий пучок. Пучок, окружен паренхимой, которая покрыта эпидермой с устьицами.

Паренхимные клетки пыльника в результате периклинального деления формируют два слоя клеток археспория: 1) клетки внутреннего слоя делятся радиально и тангециально – образуется спорогенная ткань (из которой образуются микроспоры); 2) клетки наружного (париетального) слоя в результате периклинального деления образуют три слоя клеток, окружающие клетки спорогенной ткани: а) наружный слой (субэпидермальный) – превращается в фиброзный слой – эндотеций – клетки крупные, теряют содержимое оболочки, сетчато и спирально утолщены (его функция – при подсыхании вызывает сокращение, обеспечивающее вскрытие пыльника); б) второй слой – мелкие клетки, которые со временем разрушаются и их содержимое используется на питание пыльцы; в) клетки делятся, разрастаются, имеют густое содержимое, образуют выстилающий слой или тапетум. В процессе формирования пыльцы оболочки клеток тапетума разрушаются, и его содержимое образует массу – периплазмодий (функция его питание пыльцы).

Клетки спорогенной ткани в результате деления образуют материнские клетки микроспор. Формирование микроспор из материнских клеток – называется микроспорогенез: образуется диплоидная материнская клетка→ мейоз → две клетки с гаплоидным набором хромосом→ митоз→ 4 клетки с гаплоидным набором хромосом.

Деление может осуществляться:

1.по сукцессивному типу – клеточная оболочка возникает сразу же после первого деления, а затем после каждого второго деления в дочерних клетках;

2.по симультанному типу – перегородка после первого деления не образуется.

Стадия тетрады гаплоспор кратковременная, микроспоры быстро обосабливаются друг от друга, их цитоплазма формирует собственные оболочки. У некоторых микроспоры остаются в тетрадах (вересковые, рогоз, росянка, элодея), образуя сборные пыльцевые зерна. У мимозовых – до 64 клеток. У орхидных все микроспоры остаются в единой массе и называются поллиний.

Оболочка микроспоры у немногих растений тонкая и однородная (ятрышник). В основном же имеет 2 оболочки: внутренняя, тонкая, состоящая из пектиновых веществ – интина; и наружная, толстая, частично кутинизированная, иногда слабо опушенная – экзина (содержит нерастворенные в кислотах и щелочах углеводы споропеллина).

Экзина имеет также два слоя: наружный – сэкзина (скульптурированная

Полесский государственный университет |

128 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

часть), внутренняя – нэкзина (нескульптурированная). Строение внешнего слоя видоспецифично.

Вэкзине есть неутолщенные места или сквозные отверстия, через которые проникает потом пыльцевая трубка – называется апертура. Форма их различна. По расположению апертуры могут быть: полярные, зональные (на экваторе), глобальные (по всей поверхности). По форме апертуры делятся на борозды и поры. Наиболее примитивной считаются однобороздные пыльцевые зерна (голосеменные, магнолиевые). У двудольных в основном трехбороздные пыльцевые зерна. Размеры микроспор различно. Форма может округлая, эллипсовидная, квадратная, тэтраэдрическая, нитевидная.

Наука, изучающая пыльцу, называется палинология (хорошо сохраняется пыльца в ископаемых остатках и можно провести споровопыльцевой анализ).

Содержимое микроспор – густая протоплазматическая масса с большим запасом веществ (масел, сахаров, крахмала).

Вмикроспоре происходит образование мужского гаметофита, которое сводится к одному делению. Внутри микроспоры развивается система вакуолей, а в пристенном слое происходит деление и образуются две клетки – маленькая генеративная и большая сифоногенная (вегетативная, клетка пыльцевой трубки).

Проталлиальных клеток нет, гаметофит достигает крайней степени редукции (состоит из двух клеток). Ядро генеративной клетки делится митозом, образуются спермии.

У некоторых этот процесс происходит в пыльнике, у некоторых после попадания пыльцы на рыльце.

Покрытосеменные

результате В результате одного деления.

Нет проталлиальной и антеридиальной клеток.

После созревания пыльцы в результате подсыхания фиброзного слоя пыльник растрескивается (по разному – трещины, дырочки, клапаны). В воде (за исключением водных растений) пыльца набухает и лопается, но есть адаптации к защите: поникшее положение цветка, расположение цветков под листьями, закрывание цветков во влажную погоду, тычинки защищены лепестками.

12.4 Гинецей

Гинецей – (от греч gyne – женщина, oikion – дом, жилище) – это совокупность плодолистиков (мегаспорофиллов) в цветке, образующих 1 или несколько пестиков.

Плодолистик имеет листовую структуру, несет семязачатки и является составной частью пестика.

Полесский государственный университет |

129 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Доказательством листового происхождения плодолистиков является: 1) то что он похож на свернувшийся лист, 2) наличие мезофилла, 3) наличие устьиц в эпидерме, 4) сходство способа роста, 5) отсутствие срастания на первых этапах развития, 6) при уродствах (мутациях) плодолистик переходит в листовые структуры.

То есть плодолистик произошел из мегоспорофиллов древних голосеменных (но не вегетативных листьев). У некоторых растений плодолистики несросшиеся (магнолиевые, дегенерия).

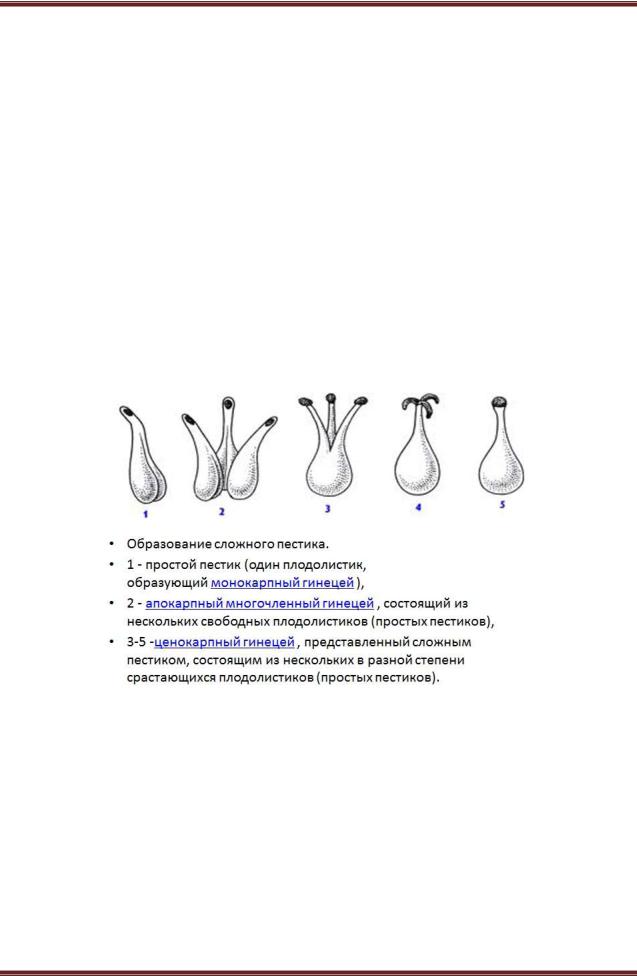

Типы гинецея, рисунок 8:

1.Если пестик состоит из одного плодолистика, срастается по одному боковому шву, расположенному напротив средней жилки плодолистика (у бобовых) или если в цветке 1 или несколько отдельных пестиков – это апокарпный гинецей. Из каждого пестика развивается отдельный плод (у многих розоцветных, лютиковых).

2.Если несколько плодолистиков срастается в один пестик – это ценокарпный гинецей (у большинства растений).

Рисунок 8. – Типы гинецея

Строение пестика, рисунок 9:

•нижняя разросшаяся часть – завязь, содержит семязачатки или мегаспорангии;

•стилодий (в апокарпном гинецее) или столбик (в ценокарпном);

•рыльце

Полесский государственный университет |

130 |