Osnovy_botaniki

.pdf

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Необходимые органы могут формироваться как после отделения от родительского растения, так и до обособления (выводковые побеги бриофиллюма, розеточные побеги земляники).

Вегетативное размножение характерно для растений разных уровней организации, оно может сопутствовать половому размножению, может преобладать над семенным (у осины, ивы, малины). У некоторых растений исключительно вегетативное размножение (элодея канадская, так как в Европу завезена только женская форма). У некоторых растений эта способность выражена слабо (хвойные).

В процессе онтогенеза с увеличением возраста способность к вегетативному размножению снижается.

Совокупность особей, возникающих из одной родительской особи в результате вегетативного размножения называется клоном (от греч. clon - ветвь).

Положительные свойства вегетативного размножения:

1.позволяет сохранить у потомства качества родителей (чистые линии); 2.не зависит от климатических условий.

Отрицательные свойства вегетативного размножения:

1.накопление возрастных изменений, увеличение общего возраста организма (старение ферментативных систем, белков, снижается продолжительность жизни, устойчивость к вредителям и болезням);

2.поколение однотипно по генотипу, что снижает общую жизнеспособность вида к меняющимся условиям окружающей среды.

Естественное вегетативное размножение

Естественное вегетативное размножение – это размножение вегетативными органами, происходит в природе без вмешательства человека.

Различные способы естественного вегетативного размножения:

•размножение делением клетки у одноклеточных водорослей или случайным отделением таллома или отдельных участков растения у

многоклеточных водорослей, грибов, лишайников, цветковых растений (ряска, элодея канадская, ива);

•выводковые почки – специализированные придаточные почки, которые дают начало новым особям (у водорослей, высших споровых и цветковых растений), могут образовываться на жилках листа (папоротник асплениум), на оттянутых верхушках листьев (странствующий папоротник), в пазухах листьев (чистяк, некоторые лилии), по краю листа (бриофиллиум), у зубянки выводковые почки видоизменяются в луковички, у горца живородящего – в стеблевые клубеньки; истинное живорождение характерно для мангровых растений (семена прорастают на материнских растениях);

•зимующие почки (гибернакулы) образуются на вершинах стеблей или на особых боковых побегах (у многих водных, плавающих растений); они формируются у пузырчатки, рдестов и т.д.; осенью в них накапливается крахмал и они опускаются на дно, весной, отделившиеся от перегнивающих

Полесский государственный университет |

111 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

растений почки всплывают (с помощью воздухоносных полостей) и развиваются в новое растение;

•размножение при помощи надземных ползучих побегов (плети, усы,

столоны) – так размножаются земляника, костяника, лапчатка, живучка ползучая; годичный прирост плети может быть 1,5 м (у земляники), число новых особей за 2 года увеличивается до 200; побеги образуются в узлах придаточных корней и в пазухах листьев почки, из которых развивается вертикально образованные побеги; после отмирания междоузлий ползучих побегов растение теряет связь с материнским;

•размножение корневищами у большинства многолетних трав; на коротких корневищах почки сближены, поэтому надземные побеги скучены; на удлиненных корневищах почки удалены друг от друга, растения рассредоточены; ежегодный прирост корневища у пырея – до 30 см, у тысячелистника, хвоща полевого – 10-15 см, у сахалинской гречихи – 150-300 см;

•размножение луковицами характерно для большей части однодольных (семейства лилейные, амариллисовые), луковицы образуются под землей, в пазухах надземных стеблей (зубянка) или в соцветиях (чеснок); дикий чеснок может образовывать до 600 кг луковичек;

•размножение клубнями характерно для однолетних подземных побегов с утолщенными стеблями; из пазушных почек вырастают новые побеги; клубни побегового происхождения имеют картофель, земляная груша, кувшинка; корневого происхождения – георгин;

•размножение корневыми отпрысками может происходить при нанесении ран на корнях, при этом образуется большое количество придаточных почек, из которых развиваются новые особи, корневая поросль (айва, терн, маслины, розы, сирень, осина, боярышник, осот), иногда пневая поросль – из спящих почек в основании стебля;

•отводками – в местах соприкосновения с почвой нижние ветви образуют придаточные корни и начинают существовать самостоятельно (пихта, липа, крыжовник).

Искусственное вегетативное размножение

Искусственное вегетативное размножение происходит с помощью человека (хирургического отделения от растения частей для размножения).

Оно используется: 1) если растение дает мало семян, 2) если не образует семян, 3) если при семенном размножении не сохраняются свойства сорта, 4) если необходимо быстро размножить сорт.

Использование человеком клубней, луковиц и других способов естественного размножения применяется, но это нельзя назвать искусственным.

Виды искусственного размножения:

1. Деление куста – примула, маргаритки, флоксы; реже – ревень, щавель, лук-батун; у кустарников – смородина, крыжовник. Куст (совокупность

Полесский государственный университет |

112 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

побегов) выкапывают из земли, расчленяют на особи и пересаживают на новое место.

2.При использование отпрысков материнское растение из земли не выкапывают. Отпрысками размножают малину, ежевику, сливу, вишню, облепиху; стеблевидными отпрысками – землянику, клубнику.

3.При размножении отводками пригибают нижние ветви или стебли дугообразно к земле и засыпают их так, чтобы верхушка осталась на поверхности почвы. Нижнюю часть ветви надрезают и при помощи приколов прижимают к субстрату. Надрез препятствует оттоку ассимилятов и способствует образованию каллюса и придаточных корней. Так размножают крыжовник, шелковицу, лещину, виноград и т.д.

4.Черенкование. Черенок – это искусственно отделенный небольшой побег или отрезок нового органа, взятый в целях его укоренения. Черенки бывают стеблевые, листовые, корневые, безлистные (зимние) и летние (с листьями). Зимние черенки готовят из побегов после их вступления в период зимнего покоя. Длина их 20-30 см, зимой их хранят в песке, под снегом. Весной высаживают в субстрат. При размножении черенками надо учитывать явление полярности, так как в морфологически нижнем конце черенка скапливается индомил-уксусная кислота (ИУК) и индуцирует включение генетической программы корнеобразования. Летние черенки нарезают из облиственных стеблей текущего года длиной 3-4 см, чтобы черенок содержал 1-2 междоузлия. За 2-3 дня до использования побега на черенке листья укорачивают наполовину, черенки помещают наклонно во влажный песок в парничок или в теплицу. Так размножают тополь, иву, смородину. Листовые черенки это удаленный с растения лист (бегонии, колеусы, лилии, гиацинты). Предварительно надрезанный по крупным жилкам лист укладывают нижней стороной на влажный песок. На нижней стороне формируются придаточные корни, на верхней – почки. Корневые черенки – это отрезки корней, которые заготавливают осенью и хранят во влажном песке. Длина черенков 10-20 см, в почву их укладывают наклонно и неглубоко заделывают землей. Камбий и паренхима формируют каллюс, в котором образуются почки. Так размножают цикорий, вишню, сливу, орешник, малину, бересклет и др.

5.Прививки (трансплантации) – это пересадка одного растения на другое с последующим их срастанием. Прививаемый компонент – называется привой, растение с корневой системой – подвой. Применяется прививка с целью получить новые сорта или улучшить существующие («метод ментора», И.В. Мичурин), с целью размножить имеющийся сорт с максимальным сохранением качеств сорта.

• Сближение, или аблактировка – применяется для рядом растущих растений. На обоих побегах срезают лентовидные участки коры (одинаковые по ширине и длине), побеги смыкаются друг с другом, плотно обвязывают, оставляя на все лето и зиму. На второй год привой отделяют от материнского растения, а у подвоя срезают верхушку.

Полесский государственный университет |

113 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

•Прививка черенком (копулировка) – черенок косо срезают, быстро, в один прием. Срезанный черенок соединяют с подвоем в приклад или под кору. Важно совпадение привоя и подвоя.

•Окулировка – приращение к подвою не черенка, а почки с кусочком коры и древесины (прививка глазком). В коре подвоя делают Т-образный надрез, края коры отгибают от древесины и за кору вставляют глазок, прижимают корой и обвязывают. Прививку производят летом и весной. В месте прививки образуется каллюс и формируются общие проводящие элементы, хотя их строгого расположения не наблюдается. Качество прививки зависит от техники и близости видов и сортов растений филогенетически. В качестве подвоя используют дички, имеющие большую устойчивость. Привой обычно берут старше подвоя.

6. Новые методы искусственного размножения растений – это использование методов культуры тканей и клеток. Из одной клетки, суспензии клеток или группы клеток ткани в асептических условиях выращивается целое растение клонального размножения (выращиваются безвирусные формы картофеля, сахарной свеклы, винограда, древесных пород). Путем слияния протопластов создаются межвидовые гибриды (например, в Японии гибрид риса с просом). Этот способ позволяет выращивать большое количество клеточной биомассы (биомасса женьшеня) для получения ценных продуктов их метаболизма; позволяет за короткий срок большое количество однородного посадочного материала (из одного растения розы, хризантемы в течение года можно получить 1 млн. растений); позволяет размножить растения не размножающиеся вегетативно (хвойные); очень важно для размножения охраняемых растений.

11.2 Размножение растений спорами

Присуще большинству низших растений (водоросли), грибам, высшим споровым (мхи, хвощи, плауны, папоротники). Формирование спор – это процесс спороношения.

Споры – специальные клетки, служащие для размножения и расселения, они всегда гаплоидны, и не дифференцированы в половом отношении. Возникают: 1) путем митоза – митоспоры; 2) путем мейоза – мейоспоры. У растений могут быть: 1) одинаковые по размерам споры – равноспоровые растения; 2) разные споры (микроспоры – при размножении дают мужские особи; макроспоры - женские) – разноспоровые растения.

Формирование споры происходит внутри специального органа – спорангия (у водорослей – он одноклеточный, у высших споровых - многоклеточный). Заполнен спорангий специальной тканью – археспорием (иногда это1 клетка), митотическое деление археспория обусловлено формированием спороносной ткани, а в результате мейоза – формируются споры. У низших растений споры подвижны (со жгутиком) – зооспоры (не имеют полисахаридной оболочки), споры наземных растений неподвижны – аплоноспоры – разносятся ветром. Имеют твердую клеточную оболочку.

Полесский государственный университет |

114 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

11.3 Половой процесс

Половой процесс – это слияние женских и мужских половых клеток – гамет и образование зиготы. Гаметы гаплоидны (1n), зигота диплоидна (2n). Слияние ядер половых клеток – это процесс оплодотворения.

Биологическая роль полового процесса: обеспечивает появление более разнородного в генетическом отношении потомства, вследствие перекомбинации родительских хромосом, что создает благоприятные условия для естественного отбора.

При половом процессе происходит уменьшение числа клеток (из 2 - 1). Половое размножение – это увеличение числа особей за счет полового процесса (огромное количество гамет). Органы для формирования гамет –

гаметангии.

Типы полового процесса:

1.Хологамия – у одноклеточных водорослей – сливаются целые одноклеточные организмы, которые внешне не отличаются друг от друга (а не гаметы).

2.Изогамия – сливаются гаметы одинаковые по форме и размерам; физиологически обозначены «+» и «-», гаметы со жгутиками ( у водорослей и грибов).

3.Оогамия – сливаются яйцеклетка (женская гамета, лишенная жгутиков, неподвижная, больших размеров, с большим запасом питательных веществ), и сперматозоид (маленький, подвижный, состоит из крупного ядра).

Унекоторых растений сперматозоиды утратили жгутики – называются спермии. Женские гаметангии у низших растений называются оогонии, у высших – архегонии. Мужские гаметангии – антеридии. Значение оогамии: в яйцеклетке большой питательных веществ, неподвижные гаметы создают предпосылки для внутреннего оплодотворения и защиты в наземных условиях, большое число мужских гамет – гарантия полового процесса и возможность передвижения в небольшом количестве воды.

Чередование ядерных фаз и поколений

Оплодотворение (слияние гамет) и мейоз (редукционное деление, которое предотвращает прогрессирующее увеличение числа хромосом) – это две стороны одного жизненного процесса. Образование в диплоидном организме гамет – называется чередованием ядерных фаз. У растений мейоз наблюдается в разные моменты жизни.

Уфукуса (бурой водоросли) взрослая особь диплобионт (сложена диплоидными клетками). У половозрелых особей образуются оогонии и антеридии, а затем после иейоза – гаметы (яйцеклетки и сперматозоиды). Затем происходит оплодотворение, образуется зигота (в плотной оболочке), а из неѐ – диплобионт.

Уулотрикса взрослая особь гаплобионт. Образует гаметы в результате митоза, в воде гаметы сливаются, образуется диплоидная зигота, а после периода покоя – мейоз, в результате которого образуются 4 гаплоидные особи.

Полесский государственный университет |

115 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Сложный процесс смены гапло- и диплобионтов, закономерная смена в жизненном цикле организмов генераций называется чередованием поколений.

Пример: папоротник щитовник мужской (Dryopteris filix-mas) имеет взрослое растение – диплобионт. На нижней стороне вай (листьев несущих споры, спорофиллов) находятся группы спорангиев – сорусы. Спорангии формируются из меристемного бугорка, наружные клетки его образуют стенку спорангия, а внутреннии – археспориальную ткань, часть клеток дает выстилающий слой – тапетум (покрывало), другая часть – спорогенную ткань (клетки которой материнские клетки спор). После мейоза клеток спорогенной ткани образуется тетрада гаплоидных спор (мейоспор). Клетки тапетума выполняют функцию питания спор и формируют их оболочки. Споры имеют двойную оболочку: толстую, наружную – экзину, и тонкую, внутреннюю – интину. При вскрывание спорангия споры разносятся ветром. Растение, на котором формируется спорангий и мейоспоры называется спорофит – бесполое поколение.

Споры прорастают, делятся, и образуется заросток (гаплобионт) – небольшая зеленая многоклеточная, сердцевидная пластинка, диаметром 1 см. На нижней стороне еѐ находятся ризоиды – одноядерные нити, прикрепляющие заросток к субстрату. Заросток – автотрофный организм, состоит из хлорофиллоносной ткани, эпидермиса не имеет. С нижней его стороны образуются гаметангии (антеридии и архегонии), а после процесса митоза – гаметы (сперматозоиды и яйцеклетки). Заросток – половое поколение

– гаметофит.

Антеридии вскрываются при наличии воды и многожгутиковые сперматозоиды подплывают к архегониям. Архегонии имеют колбообразную форму: расширенная часть его называется брюшко – она находится в ткани заростка, узкая часть (шейка) – выступает над поверхностью. В брюшке расположены яйцеклетка и брюшная канальцевая клетка, в шейке – шейковые канальцевые клетки. При созревании шейка разрушается, канальцевые клетки ослизняются. Слизь выходит в воду и привлекает сперматозоиды. Происходит процесс оплодотворения, образуется зигота, а после митоза – зародыш спорофита, который на первых этапах жизни питается за счет заростка. Затем заросток отмирает и формируется взрослое растение – спорофит.

Организмы, подобные себе, воспроизводятся лишь через одно поколение. Гаметофит может быть обоеполым (сфагнум, равноспоровые папоротники, плауны)

Или раздельнополым (разноспоровые папоротники и плауны, высшие цветковые растения).

Виды смены поколений: 1) гетероморфная - гаметофит производит гаметы, спорофит – мейоспоры; они разные морфологически и по продолжительности жизни; 2) изоморфная – гаметофит и спорофит одинаковы морфологически и по продолжительности жизни (каждое поколение самостоятельно живущие особи).

Полесский государственный университет |

116 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

11.4 Цикл воспроизведения

Цикл воспроизведения – это временный отрезок жизни вида, ограниченный двумя одноименными этапами (от споры до споры, от зиготы до зиготы и т.д.). Цикл воспроизведения сопровождается сменой ядерных фаз.

Семенные растения проходили следующие этапы в филогенезе: разноспоровости (гетероспоровости), крайней редукции и разнополовости заростков.

Пример: Цикл воспроизведения селагинеллы (Selaginella) –

разноспорового плауна.

Взрослое растение – спорофит (диплобионт). На концах побегов формируются спороносные колоски – стробилы, которые состоят из оси и сидящих на ней чешуевидных спорофиллов, на их верхней стороне располагаются спорангии. В одном и том же колоске есть микроспорангии и мегаспорангии. Оба типа спорангиев имеют стенку и спорогенную ткань. В микроспорангии спорогенные клетки делятся митотически, образуя много мелких микроспор. В мегаспорангии одна клетка спорогенной ткани разрастается, занимает всю полость (у остальных клеток функция питания одной клетки). Она становится материнской, делится мейозом, образуется тетрада мегаспор одетых толстой бугорчатой оболочкой. Попадая на субстрат споры прорастают и образуются раздельнополые заростки: из мегаспор – крупные женские (остаются внутри спор под оболочкой); из микроспор – мелкие мужские.

Мужской заросток – это одна вегетативная клетка с ризоидами, антеридий с двухжгутиковыми сперматозоидами. При наличии воды мужской заросток вскрывается, сперматозоиды выплывают, заросток погибает.

Женский заросток – многоклеточный, под оболочкой формируется несколько архегониев, погруженных в ткань. Заросток открывается трехлучевой трещиной, часть заростка высвобождается наружу и образует ризоиды.

Яйцеклетки в архегониях оплодотворяются спермотозоидами, но только в одном архегонии яйцеклетка развивается в зародыш спорофита, образуется зеленый побег, придаточные корни, заросток отмирает.

Биологическое значение разноспоровости:

1.обеспечение лучшей защиты мужского и женского гаметофита и молодого заростка оболочками спор;

2.приводит к уменьшению заростков (у мужского сильная редукция), но их большее количество;

3.обеспечивает перекрестное оплодотворение.

Разноспоровость - огромный шаг на пути к образованию семени, но ещѐ хорошо различимы гаметофит и спорофит, необходима воды для оплодотворения, функцию расселения и размножения выполняют споры, наблюдается главенствующая роль мегаспоры, которая защищает и питает заросток и зародыш.

Полесский государственный университет |

117 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

11.5 Семенное размножение

Семенное размножение присуще голо- и покрытосеменным растениям. Семена образуются на материнском растении и, опадая, дают новое растение. Чередование поколений у семенных сильно замаскировано. Гаметофиты (особенно женский) утратили самостоятельность и живут за счет спорофита. Для оплодотворения не нужна вода, возникает процесс опыления – перенос мужских гаметофитов по воздуху.

Чем то они подобны разноспоровым (на спорофите формируются микро- и гегаспорангии), но наружу не высыпаются, а прорастают внутри спорангиев (то есть развитие мужских и женских гаметофитов внутри микро- и мегоспорангиев). Семя формируется из семязачатка - видоизменения мегаспорангия, внутри которого женский гаметофит. Покровы мегаспорангия переходит в семенную кожуру, семязачаток – в семя. У голо- и покрытосеменных разное образование запасающих тканей.

Пример:

Цикл развития и семенное размножение голосеменных

Голосеменные – чаще крупные деревья, спорофиты. На спорофите располагаются женские и мужские шишки. Мужские шишки после выхода пыльцы засыхают и опадают. В женских шишках формируются семена. Шишки – это органы спороношения.

Женская шишка – состоит из укороченной оси, с расположенными на ней пленчатыми чешуями, в их пазухах развиваются утолщенные одревесневшие семенные чешуи, на их верхней стороне развиваются по два семязачатка.

Семязачаток возник из меристематического бугорка. Из основания семязачатка – халазы, формируется валик, который обрастает бугорок. Бугорок является нуцеллусом, а валик формирует интегумент (покровы семязачатка). На вершине семязачатка интегумент не замкнут – это микропиле (пыльцевход). Внутри нуцеллуса выделяется одна клетка (клетка археспория)

– материнская клетка мегаспор. После мейоза формируются 4 гаплоидные мегаспоры (одна над другой). Одна из четырех прорастает внутри нуцеллуса и формируется женский заросток. Остальные клетки отмирают и выполняют функцию питания. Женский гаметофит питается за счет спорофита и представлен многоклеточным телом со значительным количеством запасных веществ (масел). На прилегающем к микропиле концу гаметофита образуются два архегония, в брюшке каждого по одной яйцеклетке, а в шейке – канальцевые клетки.

Мужские шишки (микростробилы) – состоят из короткой оси с сидячими на ней микроспорофиллами – это тонкие, пленчатые чешуи с двумя крупными микроспорангиями – пыльцевыми мешками на нижней стороне. Из археспория, который находится внутри микроспорангия, образуется тапетум и спорогенная ткань. После мейоза из спорогенной ткани образуются многочисленные тетрады гаплоидных микроспор, одеваются в экзину и интину. Экзина иногда отстает от экзины и образуется два воздушных мешка.

Полесский государственный университет |

118 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

Микроспоры прорастают в микроспорангии, а затем в мужские заростки (редуцированные, в оболочке микроспоры). Происходит деление ядра микроспоры, образуются две маленькие вегетативные проталлиальные клетки, которые быстро разрушаются. Крупная клетка дает начало двум клеткам - антеридиальной и сифоногенной (вегетативной, клетке пыльцевой трубки).

Микроспорангии вскрываются, пыльца разносится ветром и попадает на семязачаток. В это время семенные чешуи раздвинуты, происходит процесс опыления. Микроспора находится на поверхности нуцеллуса, сифоногенная клетка формирует пыльцевую трубку. Обычно это происходит в июне, но тогда еще в семязачатке не сформирован женский заросток, а в мужском заростке нет гамет, то есть сразу после опыления у сосны оплодотворение не возможно. Поэтому чешуи смыкаются и продолжается развитие. У елей, лиственниц оплодотворение происходит сразу.

Антеридиальная клетка делится на стерильную (быстро разрушается) и собственно сперматогенную, которая перемещается по пыльцевой трубке, делится кариокинетически – образуются спермии. Пыльцевая трубка проникает через нуцеллус в архегоний, один спермий оплодотворяет яйцеклетку, а второй редуцируется.

Оплодотворение происходит внутри семязачатка, гаметы находящиеся в пыльцевой трубке перемещаются с помощью его содержимого, то есть произошел отрыв от водной среды. Такой тип оплодотворения называется сифоногамия. После оплодотворения возникает семя: из зиготы образуется зародыш, из ткани заростка – гаплоидный эндосперм, нуцеллус разрушается, интегумент превращается в семенную кожуру. Поверхностные ткани семенной чешуи представляют собой прозрачное крылышко, что облегчает распространение семян. У кедра его нет. Семя имеет диплоидную кожуру и зародыш и гаплоидный эндосперм. Сформированный зародыш имеет гипокотиль, зародышевый корешок, от 5 до 8 семядолей и зародышевую почечку.

У голосеменных смена поколений с преобладанием спорофита. Биологическая роль семени: 1) зародыш защищен семенной кожурой; 2)

обеспечен питанием за счет материнского спорофита. Но так как семя крупнее споры, то требуются специальных приспособления для расселения семян. Образование семян – огромный прогрессивный этап в эволюционном развитии растений, обеспечивает широкое распространение семенных растений на планете в различных условиях обитания.

Полесский государственный университет |

119 |

ОСНОВЫ БОТАНИКИ

ТЕМА 12: ЦВЕТОК

ПЛАН:

12.1Части цветка и их расположение

12.2Околоцветник

12.3. Андроцей 12.4 Гинецей

12.1 Части цветка и их расположение Цветок – это укороченный спороносный побег, в котором «женские»

мегаспорофиллы стали плодолистиками, а «мужские» - тычинками. Характерен только для покрытосеменных растений, в нем протекают спорогенез, гаметогенез, половой процесс.

Цветок состоит из двух частей: стерильной (бесплодной) и фертильной (плодущей) части.

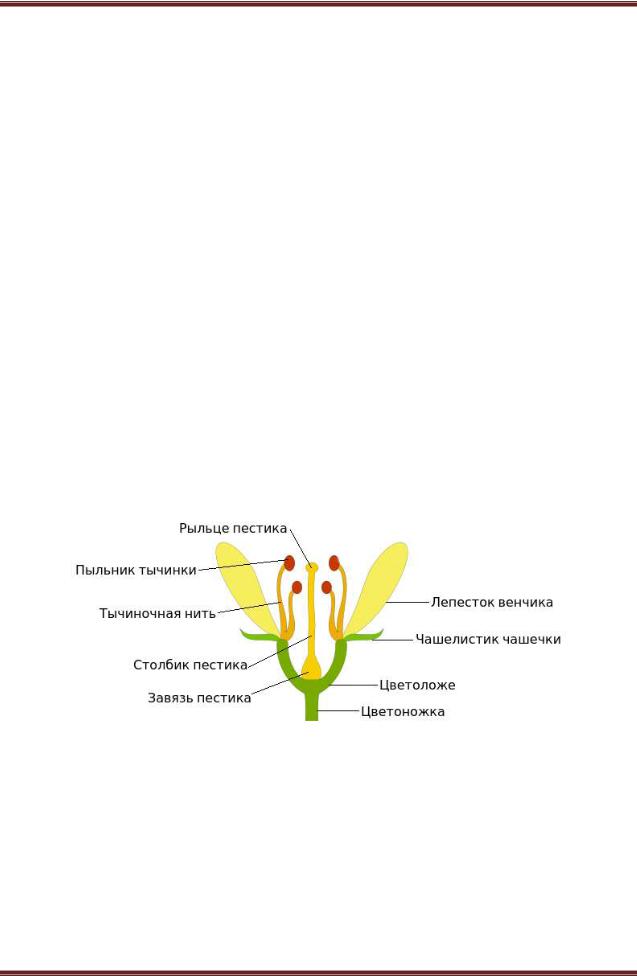

К стерильной части относится чашечка и венчик, к фертильной андроцей (тычинки) и гинецей (пестики). Части цветка расположены на цветоложе, или оси, цветка. Цветоложе может быть плоское, расширенное, коническое, вытянутое, вогнутое.

Часть цветка несущая весь цветок – цветоножка. Если еѐ нет, то цветок называется сидячим (у сложноцветных, клевера). Смотрите рисунок 5.

Рисунок 5. –Строение цветка

Цветок может быть верхушечным, боковым (выходящим из пазухи кроющего листа или прицветника). На цветоножке у многих растений имеются маленькие листочки – прицветники, или предлистья (у двудольных – 2, у однодольных – 1, у камелии – много).

В пазушных цветках сторона обращенная к кроющему листу называется передней, нижней или абаксиальной, противоположная сторона (обращенная к оси побега) – задней, верхней, адаксиальной.

Вертикальная плоскость, проходящая через ось побега, несущего цветок, середину цветка и среднюю жилку кроющего листа, называется срединной

Полесский государственный университет |

120 |