книги из ГПНТБ / Березин С.Я. Системы автоматического управления движением судов по курсу

.pdfменьше, чем угол поворота CcTpl, и, следовательно, напряже ние Us меньше Ui. Благодаря разности напряжений двигатель ИД развивает момент, достаточный для компенсации момента, созда ваемого пружинами нулевого установителя. В результате управ ляющий орган насоса остается в смещенном положении и пере кладка руля продолжается. Одновременно с перекладкой руля поворачивается механически связанный с ним ротор сельсинатрансформатора СсТр4, вырабатывающего сигнал отрицательной обратной связи Ui, пропорциональный углу перекладки руля. Под действием сигнала б/4 исполнительный двигатель ИД возвращает управляющий орган насоса НПП к нулевому положению и одно временно поворачивает ротор СсТрЗ, уменьшая Из- В момент, когда величина напряжения Ui достигнет Uf, руль будет перело жен на заданный угол, а напряжение U3 станет практически рав ным нулю.

Для возвращения руля в диаметральную плоскость ДП доста точно отпустить штурвал. При этом следящая система, состоящая

из механического накопителя И, |

сельсина-трансформатора СсТр5 |

и исполнительного двигателя Д, |

отработает штурвал в нулевое |

положение. Сигнал Ui станет равным нулю, а руль вернется в диа метральную плоскость под действием сигнала Й4.

При простом и следящем управлении сельсин, принимающий курс СсК от гирокомпаса, отключается.

Переход на автоматическое управление производится поворо том переключателя В1 в положение 3, при этом сельсин-приемник курса СсК подключается к гирокомпасу. Если курс судна совпа дает с заданным, то подвижный индекс на шкале курса совмещен с неподвижным, ротор задающего сельсина CcTpl находится в ну левом положении, напряжение Ut равно нулю, а руль в диамет ральной плоскости судна. При отклонении судна от заданного курса сельсин СсК через дифференциал поворачивает ротор сель сина-трансформатора CcTpl, на выходе которого появляется сигнал U1, пропорциональный углу поворота судна. Одновременно начинает вращаться асинхронный тахогенератор ТГ, вырабаты вающий сигнал, пропорциональный скорости поворота судна U2. Сумма этих двух сигналов поступает на вход полупроводникового усилителя У1.

Включается исполнительный двигатель ИД, и рулевая машина перекладывает руль для возвращения судна на заданный курс, одновременно разворачивая ротор сельсина-трансформатора СсТр4, вырабатывающего сигнал отрицательной обратной связи Й4, пропорциональный углу перекладки руля.

Дальнейшая работа схемы, включая интегрирующее устрой ство, происходит аналогично тому, как это было описано при рас смотрении схемы авторулевого АР.

Настройка авторулевого АТР на судне осуществляется подбо

ром значения коэффициента |

обратной связи (k0.c), значения сиг |

нала тахогенератора, а |

также начальной чувствительности |

схемы. |

|

29

Настройка k0.c производится путем изменения напряжения пи тающего сельсин-датчик руля СсТр4, а величина сигнала диффе ренцирующего устройства устанавливается с помощью специаль ного потенциометра.

Так же, как и в авторулевых АБР и АР, регулировка началь ной чувствительности схемы осуществляется с помощью переклю чателя «грубо — точно», меняющего величину коэффициента уси ления схемы.

Схема авторулевого АТР выгодно отличается от предыдущих схем авторулевых тем, что в ней в качестве основных управляю щих элементов используются бесконтактные сельсины, работаю щие в трансформаторном режиме. Бесконтактные сельсины типа БС-404 по сравнению с ЛВТ второго габарита имеют меньшие размеры, массу и стоимость, большие надежность и срок службы.

В схеме авторулевого АТР не используется ЭМУ, что повы шает устойчивость системы и ее надежность. Значительно лучше выполнено общее конструктивное оформление приборов системы. Однако важнейшие элементы схемы — дифференцирующее и инте грирующее корректирующие устройства — остались без изменения. Так, в схеме АТР используется дифференцирующее устройство, состоящее из асинхронного двухфазного двигателя с полым ро тором, работающего в режиме тахогенератора, и однокаскадного полупроводникового усилителя с трансформаторным выходом. Основными недостатками такой схемы является наличие квадра турной составляющей, величина которой при неподвижном роторе двигателя доходит до 300 мВ и меняется в зависимости от поло жения ротора; сравнительно низкая чувствительность схемы и не линейность коэффициента передачи в рабочем диапазоне.

Ряд существенных недостатков имеет также интегрирующее устройство, состоящее из бесконтактного сельсина-трансформа тора, преобразующего угол поворота вала в электрическое напря жение; асинхронного двигателя, редуктора и выходного сельсинатрансформатора. Электромеханические интегрирующие устройства подобного типа не обеспечивают симметричность характеристик при вращении двигателя в разные стороны, не позволяют осущест вить быстрый сброс накопленного сигнала и создают значитель ные трудности при необходимости изменения коэффициента пере дачи.

Кроме того, стабильность характеристик такого устройства за висит от колебания температуры окружающей среды, так как при изменении температуры меняется момент сопротивления двигателя и редуктора.

Определенные трудности возникают также при дублировании электромеханических корректирующих устройств.

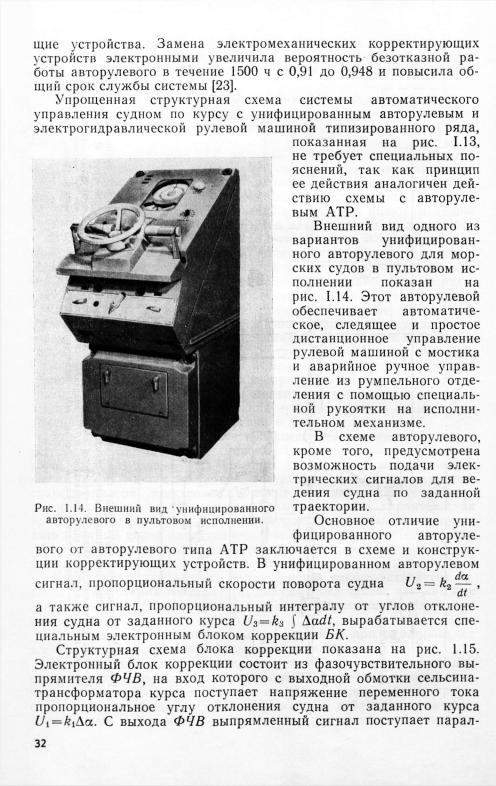

В последнее время произведена унификация авторулевых для судов морского транспортного, рыбопромыслового и речного флота, что позволило усовершенствовать их конструкцию и электриче скую схему, уменьшить на 25—30% массу и габариты, применить электронные дифференцирующие и интегрирующие корректирую-

30

Рис. 1.13. Упрощенная структурная схема системы автоматического управления движением |

судна по курсу |

с унифицированным авторулевым и электрогидравлической рулевой машиной |

типа Р. |

У /— предварительный усилитель; У2 — усилитель |

следящей системы отработки |

штурвала |

Ш; БК — электронный блок кор |

||

рекции; В1 — переключатель |

видов |

управления; |

НПП — гидравлический насос |

переменной |

(постоянной) производительности; |

СП — силовой |

привод |

рулевой машины; ИМ — исполнительный |

механизм; |

РД — рулевой датчик. |

|

лельно на электронные дифференцирующее ДУ и интегрирующее ИУ устройства. Эти устройства построены на функциональных транзисторных усилителях постоянного тока (УПТ), собранных по схеме модулятор — усилитель переменного тока — демодулятор.

Дифференцирование выпрямленного сигнала [Д осуществля ется емкостью С, установленной на входе УПТ и пропускающей только переменную составляющую сигнала. Таким образом, сиг нал на выходе УПТ дифференцирующего устройства будет про порционален скорости отклонения судна от заданного курса. Зна чение этого сигнала подбирается с помощью регулируемого рези стора R в линии обратной связи ДУ.

Рис. 1.15. Структурная схема электронного блока коррекции.

ФЧВ — фазочувствительный выпрямитель; М — модулятор; У —усилитель перемен

ного тока; Д — демодулятор; |

МУ — модулятор с усилителем |

переменного тока; |

ДУ — дифференцирующее |

устройство; ИУ — интегрирующее |

устройство. |

Интегрирование сигнала производится с помощью усилителя постоянного тока, охваченного емкостной обратной связью. Специ альный потенциометр, установленный на входе ИУ, позволяет менять скорость интегрирования, подбирая ее в соответствии с ди намическими свойствами управляемости судна.

Поскольку схема авторулевого работает на переменном токе частотой 50 Гц, сигналы постоянного тока с выхода ДУ и ИУ пре образуются модуляторами в сигналы переменного тока, усили ваются и поступают в суммирующую схему авторулевого.

Суммирование сигналов управления в авторулевом произво дится путем последовательного включения выходной обмотки сель сина-трансформатора CcTpl, обмоток выходных трансформато ров ДУ и ИУ блока коррекции БК, а также выходных обмоток сельсинов-трансформаторов СсТрЗ и СсТр4 на вход усилителя У1

(см. рис. 1.13).

Как показали испытания, электронные корректирующие устрой ства ДУ и ИУ обладают высокой чувствительностью, широким диапазоном регулировки параметров k2 и k3, низким уровнем нуле вого сигнала и хорошей стабильностью характеристик [23].

2 С. Я. Березин, Б. А. Тетюев |

33 |

Авторулевые типов АР и АТР выпускаются серийно и устанав ливаются на всех вновь строящихся судах.

На судах морского флота зарубежной постройки с нестандарт ным оборудованием устанавливаются при необходимости мало габаритные авторулевые АРМ-2.

Упрощенная структурная схема системы автоматического управления судном по курсу с авторулевым АРМ-2 показана на рис. 1.16. Особенность схемы этого авторулевого состоит в том, что она работает в релейном режиме и получает сигнал, пропор-

„ |

, da |

с выхода усилителя |

циональныи скорости |

поворота судна к2 — |

|

|

at |

|

следящей системы гирокомпаса.

Рис. 1.16. Упрощенная структурная схема системы автоматического управления судном по курсу с авторулевым АРМ-2.

Г/С — гирокомпас |

тина |

«Курс» |

или «Амур»; РУК — рукоятка установки за |

|||||

данного курса; |

СсТр —■сельсин-трансформатор, |

вырабатывающий напряже |

||||||

ние, пропорциональное |

углу |

отклонения |

судна |

от |

заданного |

курса; |

ФЧВ |

|

и У — фазочувствительиый выпрямитель и |

усилитель |

с устройством, |

регу |

|||||

лирующим время |

срабатывания выходных |

реле; |

ВР — выходные |

реле; |

Мр — |

|||

момент, создаваемый рулем; Д 0 с— датчик обратной связи, вырабатывающий напряжение, пропорциональное углу перекладки руля.

Для настройки системы на судне в схеме авторулевого пре дусмотрена регулировка коэффициентов kit /г2, k3 и т (см. рис. 1.16).

Коэффициент ki определяет чувствительность авторулевого. Его значение регулируется от 0,3 до 0,6° по курсу и выбирается при ходовых испытаниях авторулевого на судне. Если чувствитель ность схемы установлена правильно, то в процессе эксплуатации авторулевого менять ее нет необходимости.

Установленное значение коэффициента k2 определяет крутизну характеристики сигнала, пропорционального скорости поворота судна (регулятор «одерживание»).

Коэффициент &з определяет масштаб сигнала отрицательной обратной связи, пропорционального углу перекладки руля (регу лятор «закладки руля»). В приборе предусмотрена возможность

ступенчатого |

изменения |

значения |

коэффициента обратной связи |

от 0,22 до 0,8. |

|

|

|

Новым в схеме авторулевого является регулировка времени |

|||

срабатывания |

выходных |

реле т |

(регулятор «время задержки»). |

34

§ 4. Авторулевые зарубежных стран

Выше уже отмечалось, что в настоящее время прак тически все промышленно развитые страны выпускают авторуле вые для морских и речных судов самого различного назначения. Подавляющее большинство иностранных фирм выпускает универ сальные авторулевые, сопрягающиеся с рулевыми машинами раз личных типов, что, видимо, диктуется необходимостью расширения рынка сбыта этих систем. Такие авторулевые работают, как пра вило, в релейном режиме и не имеют автоматических интегрирую щих устройств. Это значительно упрощает их схему и конструк цию, однако несколько снижает технико-экономическую эффектив ность по сравнению с отечественными авторулевыми.

В последние годы, благодаря большим успехам электронной и полупроводниковой техники, широкое распространение полу чили электронные схемы авторулевых.

Выпуск электронных авторулевых освоили фирмы Аркас (Да ния), Декка и Браун (Англия), Сперри (США), Аншютц (ФРГ), Хокушин (Япония) и некоторые др.

Электронные схемы авторулевых технологичнее в производстве, имеют меньшие габариты и массу, обеспечивают больший диапа зон изменения параметров настройки, позволяют более гибко ме нять структуру и вводить различные корректирующие устройства.

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные схемы авто рулевых зарубежных фирм, а также тенденции их развития. Наи более широко распространены на судах различных стран электро механические авторулевые фирмы Аншютц. Эти авторулевые рабо тают в релейном режиме и могут быть использованы на судах, оборудованных как электрическими секторными, так и электрогидравлическими рулевыми машинами.

Структурная схема системы автоматического управления суд ном по курсу с авторулевым типа Аншютц и электрической сектор ной рулевой машиной показана па рис. 1.18. Если на судне уста новлена электрогидравлическая рулевая машина, то в комплект авторулевого добавляется специальный исполнительный механизм, управляющий насосом переменной или постоянной производитель ности непосредственно либо через гидроусилитель (на схеме ри сунка не показан).

Система автоматического управления движением судна по курсу с авторулевым типа Аншютц работает следующим образом. Заданное значение курса <р устанавливается вручную с помощью штурвала Ш и отображается на шкале установки курса УК, а те кущее значение курса судна а поступает от сельсина-приемника курса СсК, работающего в индикаторном режиме. Полученная с помощью механического дифференциала разность этих двух зна чений, равная углу отклонения судна от заданного курса Да, пере дается на электромеханический преобразователь Пр релейного типа, имеющий устройство для регулировки начальной чувстви

36

тельности схемы. Электрический сигнал U, преобразованный ре лейным усилителем мощности УМ, управляет работой рулевой машины РМ. Угол перекладки руля р с помощью сельсинной пере дачи СсД — СсП поступает в схему авторулевого, проходит через редуктор с переменным коэффициентом передачи Р, затем через механизм люфта МЛ и суммируется механическим дифференци алом с углом Да.

Когда |

разность Аа — р становится меньше заданной зоны на |

|

чальной |

чувствительности |

схемы, перекладка руля прекратится |

От |

U, |

|

гирокомпаса СсК |

||

|

|

JEL |

а□ГО ДоC-J3

УК |

Да, |

|

УМ |

fi |

|

> |

|||

Jooot |

|

Пр |

РМ |

|

Ш |

У |

|

|

|

|

р |

fi I— |

|

|

|

мл |

СсД Руль |

||

|

0 |

СсП |

fi'

Рис. 1.18. Структурная схема системы автоматического управления судном по курсу с авторулевым «Аншютц» и электрической рулевой машиной.

УК — механический |

указатель |

заданного курса; |

Пр — преобразователь |

угла пово |

|||

рота |

в |

напряжение |

с регулятором чувствительности; УМ — усилитель |

мощности; |

|||

СсД |

и |

СсП — сельсин-датчик |

и приемник угла |

перекладки руля; Р — редуктор |

|||

|

|

с |

переменным передаточным числом; |

МЛ — механизм люфта. |

|||

((7= 0), |

а |

судно |

начнет |

возвращаться на заданный |

курс. При |

||

уменьшении угла Аа сигнал управления U изменит полярность и рулевая машина вернет руль в нулевое положение.

Регулятор чувствительности позволяет настраивать схему авто рулевого по погоде, а редуктор с переменным коэффициентом пе редачи Р и механизм люфта МЛ в обратной связи — регулировать величину углов первичной и вторичной кладки руля, а также сдер живание.

Изменение курса судна производится поворотом штурвала Ш на пульте управления без выключения авторулевого.

Структурные схемы электромеханических авторулевых фирмы Браун и Сперри аналогичны схеме авторулевого типа Аншютц и отличаются лишь конструктивным оформлением отдельных эле ментов. Общим недостатком этих схем является низкая чувстви тельность из-за отсутствия в законе регулирования составляющей, пропорциональной скорости отклонения судна от заданного курса, малый диапазон изменения регулируемых параметров и использо-

37

ваше в обратной связи сельсинов, работающих в индикаторном

режиме.

Фирма АЕГ (ФРГ), выпускающая судовое электротехническое оборудование, разработала автоматизированный рулевой электро привод, что позволило существенно упростить схему и конструк цию авторулевого (рис. 1.19).

Следящая система управления рулем этой фирмы работает на принципе самобалансирующегося моста сопротивлений. Два плеча моста, состоящие из секционированных резисторов, расположены

Рис. 1.19. Структурная схема системы автоматического управления судном по курсу с авторулевым АЕГ и электрогидравлической рулевой машиной.

UJ1 — штурвал |

установки заданного курса; Ш2— штурвал |

ручного управления; Яд — пре |

||

образователь угла поворота в напряжение с регулятором |

чувствительности; |

П У — програм |

||

мирующее устройство для установки различной величины |

углов перекладки руля на пра |

|||

вый и левый |

борт; В — переключатель вида |

управления; Д У — датчик |

заданного угла |

|

|

перекладки |

руля. |

|

|

в датчике заданного угла перекладки руля ДУ, механически свя занном со штурвалом ручного управления Ш2, а два других плеча — в датчике обратной связи Д 0.с, связанном с баллером руля.

Таким образом, при ручном управлении руль перекладывается на угол, соответствующий углу поворота штурвала Ш2.

Чтобы перейти на автоматическое управление, необходимо установить с помощью штурвала Ш1 заданное значение курса ср и затем переставить переключатель В в положение 2. При откло нении судна от заданного курса на угол Да, превышающий задан ную величину начальной чувствительности схемы, срабатывает электромеханический преобразователь Пр релейного типа и элек трический сигнал Ui поступает на программирующее устрой ство ПУ. С помощью ПУ, состоящего из набора резисторов, можно установить различную величину углов перекладки руля раздельно на правый и левый борт в зависимости от условий пла вания судна и состояния погоды. Далее электрический сигнал

38