- •2 Преобразования кинематических характеристик частицы при

- •3 Динамические характеристики частицы. Законы Ньютона

- •4 Принцип относительности Галилея. Механическая концепция

- •5 Уравнение движения частицы относительно исо. Принцип

- •6 Уравнение движения частицы относительно нисо. Силы

- •7 Принципы д¢Аламбера, виртуальных перемещений и

- •8 Обобщенные координаты и обобщенные силы

- •9 Уравнения Лагранжа (второго рода)

- •10 Принцип экстремального действия. Преимущество

- •11 Обобщенная энергия, обобщенный импульс и законы их

- •12 Центр инерции и законы сохранения импульса и момента

- •13 Связь законов сохранения со свойствами симметрии

- •14 Задача двух тел. Движение в центральном поле

- •15 . Задача Кеплера

- •16 Рассеяние частиц. Формула Резерфорда

- •17 Свободные и вынужденные одномерные колебания

- •18 Затухающие колебания

- •19 Вынужденные колебания при наличии трения

- •20 Кинематическое описание твердого тела. Углы Эйлера

- •21 Кинетическая энергия и момент импульса твердого тела

- •22 Уравнения движения твердого тела. Динамические уравнения Эйлера

- •23 Функция Гамильтона и канонические уравнения Гамильтона

- •24 Уравнение Гамильтона-Якоби. Теорема Якоби

- •25 Тензоры деформации и скоростей деформации

- •26 Закон сохранения массы и уравнение непрерывности

- •27 Поле скоростей и его характеристики

- •28 Силы, действующие в сплошных средах. Тензор напряжения

- •29 Необходимые уравнения движения сплошных сред

- •30 Уравнения движения идеальной жидкости

- •31 Интегралы уравнений движения идеальной жидкости

- •32 Звуковые волны

19 Вынужденные колебания при наличии трения

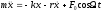

Задача решается аналогично изложенному в подразделе 5.1. Будем рассматривать также случай периодически изменяющейся вынуждающей силы. Уравнение движения имеет вид:

(5.4.1)

(5.4.1)

(считаем начальную фазу равной нулю для вынуждающей силы). Тогда

(5.4.2)

(5.4.2)

где

.

Решая (5.4.2), получаем:

.

Решая (5.4.2), получаем:

(5.4.3)

(5.4.3)

Постоянные

и

и найдем, подставив второе слагаемое

(5.4.3) в (5.4.2) и приравняв коэффициенты

при

найдем, подставив второе слагаемое

(5.4.3) в (5.4.2) и приравняв коэффициенты

при и

и в полученном уравнении:

в полученном уравнении:

(5.4.4)

(5.4.4)

Отсюда получаем:

(5.4.5)

(5.4.5)

При

(в фиксировано для заданных

(в фиксировано для заданных ,

, и

и )

спустя достаточно большой промежуток

времени имеют место установившиеся

колебания

)

спустя достаточно большой промежуток

времени имеют место установившиеся

колебания

(5.4.6)

(5.4.6)

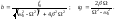

Рисунок 5.4.1

поскольку первое

слагаемое в (5.4.3) экспоненциально убывает

с течением времени. График зависимости

представлен на рисунке 5.4.1.

представлен на рисунке 5.4.1.

Легко видеть, что

при определенном значении

амплитуда

амплитуда достигает максимума (имеет место явление

резонанса). Найти резонансную частоту

при заданных

достигает максимума (имеет место явление

резонанса). Найти резонансную частоту

при заданных несложно, исследовав функцию

несложно, исследовав функцию на экстремум. Проделав эту операцию,

получим:

на экстремум. Проделав эту операцию,

получим: (5.4.7) и

(5.4.7) и (5.4.8)

(5.4.8)

При

отличается от

отличается от лишь на величину второго порядка малости

(но все же отличается!). Легко видеть,

что с ростом

лишь на величину второго порядка малости

(но все же отличается!). Легко видеть,

что с ростом при заданной частоте

при заданной частоте резонансные частота

резонансные частота и амплитуда

и амплитуда уменьшаются.

уменьшаются.

Рассмотрим область

частот вблизи резонанса при

.

Пусть

.

Пусть ,

, .

Тогда в (5.4.5) можно положить

.

Тогда в (5.4.5) можно положить

(5.4.9)

(5.4.9)

а также (5.4.10)

(5.4.10)

Это дает: (5.4.11)

(5.4.11)

Отметим характерную

особенность хода изменения разности

фаз

между колебанием и вынуждающей силой

при изменении частоты последней. Эта

разность всегда отрицательна, т.е.

колебание «запаздывает» относительно

внешней силы. Вдали от резонанса при

между колебанием и вынуждающей силой

при изменении частоты последней. Эта

разность всегда отрицательна, т.е.

колебание «запаздывает» относительно

внешней силы. Вдали от резонанса при

стремится к нулю, а при

стремится к нулю, а при – к значению

– к значению .

Изменение

.

Изменение от 0 до

от 0 до происходит в узкой (шириной ~

происходит в узкой (шириной ~ )

области частот, близких к

)

области частот, близких к ;

через значение

;

через значение разность фаз проходит при

разность фаз проходит при .

Отметим, что при

.

Отметим, что при (без трения) изменение фазы вынужденного

колебания на величину

(без трения) изменение фазы вынужденного

колебания на величину происходит скачком при

происходит скачком при ;

учет трения «размазывает» этот скачок.

;

учет трения «размазывает» этот скачок.

При установившемся

движении (см. (5.4.6)) энергия системы

остается неизменной, но система

непрерывно поглощает энергию от внешнего

источника и диссипирует ее за счет

трения. Обозначим

количество энергии, поглощаемой в

среднем в единицу времени, в зависимости

от частоты внешней силы. Как уже

отмечалось в предыдущем подразделе,

по величине

количество энергии, поглощаемой в

среднем в единицу времени, в зависимости

от частоты внешней силы. Как уже

отмечалось в предыдущем подразделе,

по величине

(5.4.12)

(5.4.12)

где

– диссипативная функция, определяемая

для одномерного движения формулой (см.

(5.3.23)):

– диссипативная функция, определяемая

для одномерного движения формулой (см.

(5.3.23)):

(5.4.13)

(5.4.13)

Учитывая, что за

период

,

имеем:

,

имеем:

(5.4.14)

(5.4.14)

Тогда вблизи

резонанса, подставляя в (5.4.14) значение

,

получаем

,

получаем

(5.4.15)

(5.4.15)

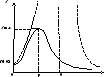

Такой вид зависимости

интенсивности поглощения энергии от

частоты называется дисперсионным

(рисунок 5.4.2). Полушириной резонансной

кривой называют значение

,

при котором величина

,

при котором величина уменьшается вдвое по сравнению с ее

максимальным значением

уменьшается вдвое по сравнению с ее

максимальным значением при

при .

Из (5.4.15) видно, что в данном случае эта

полуширина равна

.

Из (5.4.15) видно, что в данном случае эта

полуширина равна ,

а высота максимума

,

а высота максимума ~

~ .

Таким образом, при уменьшении коэффициента

затухания

.

Таким образом, при уменьшении коэффициента

затухания резонансная кривая становится все уже

и выше (максимум более острый). Площадь

же

резонансная кривая становится все уже

и выше (максимум более острый). Площадь

же

под резонансной кривой неизменна:

(5.4.16)

(5.4.16)

Рисунок 5.4.2

Рисунок 5.4.2