Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf

À

Á

Рис. 5.3. Схема взаимодействий в биогеоценозе (А)., по А. А. Молчанову и Н. В. Дылису. Функции почвы как компонента биогеоценоза (Б), по Р. А. Филенко

81

тями рельефа, свойствами почво-грунтов и т. п., вплоть до болотных кочек, отдельных валунов, организмов, являющихся стациями для других организмов, живущих с ними в симбиозе или паразитирующих на них.

Местообитание. Стация, в которой живет конкретный вид, становится его местообитанием – т. е. местом, где он живет. Например, в Австралии имеются стации, благоприятные для жизни кроликов, но до прихода европейцев кролики там не водились. Привезенные европейцами кролики быстро размножились, потеснив многие местные виды. Потенциальные стации стали реальными местообитаниями кроликов.

Понятие местообитание в биогеоценологии рассматривается широко, как однородная часть природного ландшафта, занятая целым сообществом (ландшафтно-эко- логическому подходу в биогеографических исследованиях посвящена гл. 6).

Экологические ниши. Внутри биоценоза в результате борьбы за существование происходит специализация видов и расхождение их по разным экологическим нишам. Г. Хатчинсон (1965) определяет экологическую нишу как гиперобъем в n-мерном пространстве множества экологических факторов.

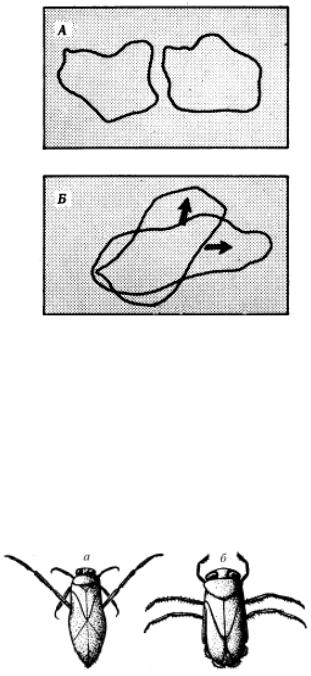

Если в некоем гиперпространстве экологических факторов оказались виды с одинаковыми требованиями к условиям существования, между ними начинается жесткая конкуренция, которая может привести к трансформации этих организмов в новые виды, приспособленные к жизни в разных экологических нишах (рис. 5.4).

Ю. Одум приводит пример, как два вида водяных клопов могут жить совместно благодаря тому, что занимают разные трофические ниши (рис. 5.5). Гладыш (Notonecta) – активный хищник; напротив, плавт (Corixa), хотя внешне очень похож на гладыша, играет в сообществе совершенно иную роль, так как питается в основном разлагающимися растениями.

Каждая видовая популяция в сообществе использует конкретную экологическую нишу, границы которой контролируются условиями среды во времени, пространстве

Рис. 5.4. Схема гиперпространственной концепции экологической ниши, по Г. Хатчинсону:

Точками изображены факторы среды (температура, источники пищи, минералы, другие организмы) в проекции на плоскость. Неправильные фигуры включают в себя ряд факторов, которые операционально значимы для популяций определенного вида. А: два вида занимают не перекрывающиеся ниши.Б: ниши двух видов столь сильно перекрываются, что жестокая конкуренция за общие ресурсы может привести к вытеснению одного вида другим или дивергенции ниш (показано стрелками).

Рис. 5.5. Два водяных клопа Hemiptera – Notonecta (а) и Corixa (б), которые могут жить в одном и том же местообитании, но занимают разные трофические ниши из-за различий в питании, по Ю. Одуму

и в градиентах значений абиогенных факторов. Отсюда следует, что новый вид не может образоваться, если нет свободной ниши, или если этот вид не способен ее “отобрать” у какого-нибудь другого вида, участвующего в экосистеме. Вхождение новых видов в устойчивую экосистему осуществляется главным образом путем открытия новых ниш, что создает тенденцию к структурному усложнению, отождествляемому с

82

морфологическим прогрессом (Красилов,1995).

Экологическая ниша включает не только положение вида в пространстве (топи- ческую нишу), но и его функциональную роль в экосистеме. Описание связей между растениями и животными в экологических нишах возможно в рамках классификации В. Н. Беклемишева (1970), в которой все многообразие связей сведено к четырем фундаментальным типам: 1) трофические (по питанию), 2) топические (по местоположению), 3) форические (по переносу, например, пыльцы между растением и его опылителем), 4) фабрические (по материалу, используемому животными для обустройства гнезд, укрытий и т. п.). Эта система является исчерпывающей и позволяет охарактеризовать любые типы взаимоотношений между организмами.

Узкая специализация видов позволяет им сосуществовать вместе, максимально плотно упаковываясь в пределах ограниченного пространства. Ю. Одум (1975) приводит результаты детального исследования распределения многоножек (Diplopoda), показавшего высокую степень специализации разных видов и, соответственно, узость их экологических ниш. В качестве таковых оказались: сердцевина гниющего бревна; его наружная часть; наружная поверхность под корой; под бревном, но на его поверхности; под бревном, но на почве; среди листьев подстилки; под подстилкой на поверхности почвы.

Экологические ниши, объединяемые определенными типами связей, создают функциональные подсистемы (блоки) сообщества. В качестве таких блоков выступают, например, синузии и консорции растительного сообщества (см. раздел 5.3). Таким образом, экологические ниши выступают в качестве более дробных подразделений местообитания всего сообщества (рис. 5.6).

Структуру сообщества, образованную сочетанием экологических ниш, В. В. Жерихин (1994) уподобляет генотипу организма, в котором записана программа, управляющая развитием системы. Пока она остается постоянной, структура сообщества и

Рис. 5.6. Экологические ниши, связанные с отдельным деревом (липой), по А. Г. Воронову:

I – ниша корней: 1 – микориза, 2 – личинка хруща – потребителя корней; II – ниша ствола: 3 – жук-коро- ед; III – ниша листьев и цветов: 4 – гусеница шелкопряда, питающаяся листвой дерева,5 – жук-листоед, 6 – пчела – опылитель цветов; IV – ниша ветвей: 7 – гнездо дрозда, свитое на ветви липы; V – ниша опушек: 8 – олени – потребители веточного корма; VI – ниша припочвенного слоя: 9 – лесная мышь – потребитель семян липы

его сукцессионная последовательность воспроизводятся в прежнем виде. Изменение набора программ означает отклонение от прежней нормы развития системы. Если это изменение фиксируется и впоследствии воспроизводится, можно говорить о переходе системы в новое состояние.

Р. Уиттекер (1980) подвергает сомнению гипотезу о том, что стабильность сообщества – результат наличия большого числа приспособленных друг к другу видов. Представление о том, что сложность ведет к стабильности, по мнению Уиттекера, более привлекательно, чем верно. На самом деле увеличение количества видов и сложности взаимоотношений скорее являются причиной уязвимости сообществ при их нарушении. Данный эффект особенно ярко проявляется при антропогенном воздейст-

83

вии на древние сложные по составу и структуре сообщества, например дождевых тропических лесов или коралловых рифов. Сложные сообщества оказываются более уязвимыми в условиях, когда их среда резко нарушается. Они могут развиваться только в стабильных условиях.

5.3. Растительные сообщества как каркас наземных экосистем

Естественный растительный покров Земли является основным средо- и ресурсообразующим фактором биосферы. Зеленые растения – это, по словам В. И. Вернадского, живое вещество “первого порядка”, исходное звено всех цепей питания в экосистеме. Они усваивают и накапливают солнечную энергию в форме химических связей, поддерживают запас кислорода в атмосфере, поглощают углекислый газ. Растительность формирует почву с ее плодородием, выполняет водорегулирующую и противоэрозионную функции, влияет на характер климата, придает ландшафтам их неповторимый облик.

В соответствии с законом пирамиды биомасс в наземных экосистемах доля рас-

тительности составляет более 90%. Растения служат не только основанием трофической пирамиды, но и благодаря своей неподвижности они дают приют и убежище животному населению. Поэтому с полным основанием можно говорить о том, что растительность служит каркасом всего биоценоза.

Без сохранения растительного покрова и разнообразного видового состава растений все усилия по поддержанию на Земле условий, необходимых для жизни, не могут быть эффективными. Растительные сообщества выполняют свои многочисленные полезные функции в биосфере практически “бесплатно”, ибо они способны к самовосстановлению, если нарушение функций не перешло предела, после которого самовосстановление уже невозможно.

Растительным сообществом, или фитоценозом, называют совокупность растений, обитающих на однородном участке земной поверхности, с только им свойственными взаимоотношениями, как между собой, так и с условиями местообитания. Постулат ландшафтной геоботаники гласит: один фитоценоз – один биогеоценоз – одна фация. Однако структура фитоценозов бы-

84

вает весьма сложной и динамичной: фрагменты сообществ, их отдельные элементы или сочетания, иногда образуют пеструю мозаику. При использовании растительности в качестве индикатора общих биогеографических особенностей территории необходимо рассмотреть наиболее существенные свойства фитоценозов. Они раскрываются через описание видового состава и ценоэлементов растительных сообществ (рис. 5.7).

Состав. Основой любого описания растительности является список образующих данное сообщество видов. Растительные сообщества могут быть одновидовыми, бедными или богатыми по числу видов. Степень участия вида в сложении сообществ характеризуется его обилием, численностью, биомассой, проективным покрытием, встречаемостью и т. п. Величина названных показателей определяет фитоценоти- ческую мощность вида.

Фитоценотипы – группы видовых популяций, характеризующиеся сходной ролью и фитоценотической позицией в растительном сообществе.

Доминанты – виды преобладающие в разных ярусах сообщества. Доминанты, слагающие основу сообщества и играющие главную роль в создании фитоценотической среды, называются эдификаторами: в лесу это деревья, на верховом болоте – сфагновые мхи и т. п..

Кроме того, выделяются второстепенные, редко встре- чающиеся, незначительные по биомассе виды.

Существуют довольно простые методы оценки обилия видов по шкале О. Друде (табл. 5.1), а также глазомерные методы оценки проективного покрытия. Однако наиболее перспективен коли- чественный учет растений с последующей обработкой данных методами математической статистики.

Имея списки видов, мож-

Таблица 5.1. Шкала оценок обилия видов, по О.Друде

но применить к ним методы экологического анализа, т. е. установить, какими жизненными формами и экологическими типами растений образованы одни сообщества и чем они отличаются от других.

Понятие о жизненной форме ввел один из основоположников экологии растений Г. Варминг. Жизненые формы – это результат длительного приспособления к условиям существования. В результате виды, сходные по внешнему облику и приспособлениям к среде, объединяют в одну жизненную форму.

Классификациям жизненных форм посвящена обширная литература (Серебряков, 1964; Серебрякова, 1972).Одной из наиболее известных является крассификация жизненных форм К. Раункиера (рис. 5.8). В ее основу положена идея о том, что сходные

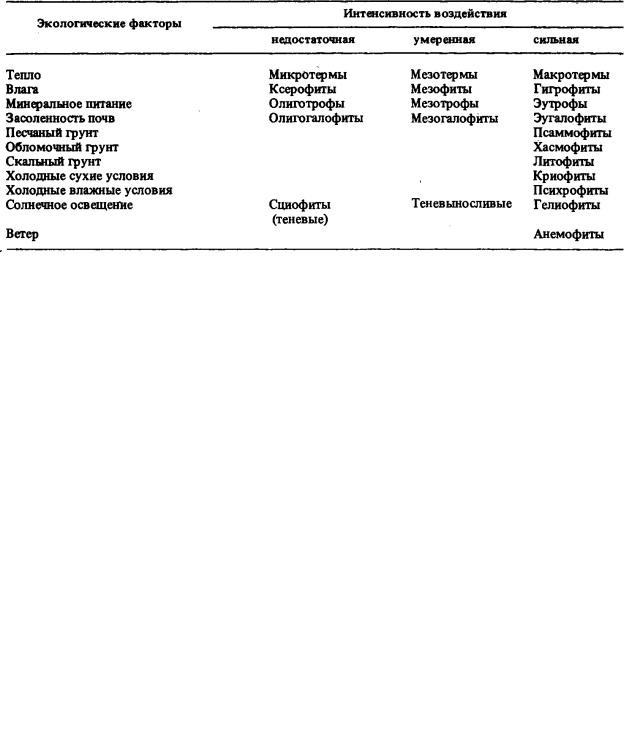

Таблица 5.2. Основные наземные экологические группы растений по отношению к факторам среды, по О. Е. Агаханянцу

типы приспособлений – это прежде всего сходные способы перенесения наиболее трудных условий. В областях с сезонной периодичностью климата таковые наступают в зимний сезон, а в аридных областях – еще и в период летней засухи.

В качестве признака, выражающего приспособленность к перенесению неблагоприятного сезона, Раункиер использовал способ перезимовки почек возобновления, т. е. их положение относительно поверхности земли. Основные жизненные формы в системе Раункиера следующие.

Фанерофиты – деревья и кустарники, у которых почки возобновления расположены высоко над землей.Хамефиты – невысокие (20

– 30 см) кустарнички и полукустарнички с почками возобновления на зимующих побегах, расположенных вблизи поверхности земли. На зиму они укрываются слоем снега или опавшими листьями. Гемикриптофиты – травянистые мно-

голетники, у которых над- Рис. 5.9. Экологический ряд увлажнения на заливном лугу р. Оскол,

земные органы в конце ве- по Л. Г. Раменскому.

гетации отмирают, а поч- Справа налево – снижение уровеня поймы и возрастание увлажнения и поем-

ки возобновления нахо- ности: по вертикали отложены градации обилия видов: Fs – Festuca sulcata;

Êd – Koeleria delavignei; Tp – Trifolium pratense; Tr – Trifolium repens; Tv – дятся на уровне почвы и Taraxacum officinale; Ra – Ranunculus acer; Pt – Poa trivialis: Rr – Ranunculus

защищены собственными repens: Cp – Caltha patustris; Gf – Glyceria fluitans; Cg – Carex acuta; Hp – отмершими листьями и Eleocharis palustris; Am – Alisma gramineum; Ga – Glyceria maxima; SL –

снегом. Криптофиты – Scirpus lacustris

86

мальное обилие. Например, Glyceria maxima и Scirpus lacustris – типичные гидрофиты; их экологический ареал ограничен левой частью ряда. Такие виды, как Роа trivialis и Ranunculus acer, относятся к мезофитам, они занимают среднюю часть ряда. A Festuca sulcata – ксерофит, он замыкает ряд справа.

Преобладание в травостое растений определенной экологической группы позволяет косвенно судить об условиях увлажнения данного местоположения.

Фитогеографический и флорогенети- ческий анализ позволяет выяснить какими фитогеографическими элементами образована растительность и из каких центров происхождения пришли разные виды.

В соответствии с жизненной стратегией Л.Г. Раменский (1938) подразделял виды растений на “львов” (виолентов), “верблюдов” (патиентов) и “шакалов” эксплерентов). Человек иногда должен помогать “львам” выжить в конкурентной борьбе с “шакалами”.

Американские экологи (Пианка, 1981) выделяют два типа жизненных стратегий. K-стратеги – это как правило крупные многолетние организмы, требующие устойчи- вых условий существования; их жизненная энергия расходуется главным образом на прирост биомассы, а не на размножение. По классификации Раменского это по преимуществу “львы”. r - Стратеги, напротив, организмы с непродолжительным периодом жизни, они предпочитают нестабильные местообитания и характеризуются высокой репродуктивной способностью. По классификации Раменского это “шакалы”.

Весь ход эволюции на протяжении кайнозоя, когда благодатный теплый и влажный климат сменялся в умеренных широтах холодным и сухим, а в тропических широтах жарким и сухим, шел по пути замены крупных многолетних жизненных форм (K- стратегов) на мелкие малолетние и однолетние (r-стратегов). “Львы“ уступали место “шакалам”. Этим объясняются зачастую трудности восстановления численности реликтовых видов, большинство из которых относится к K-стратегам.

Ценоэлементы. Известно большое разнообразие элементов структуры растительных сообществ, для которых X. X. Трасс предложил использовать общий термин “ценоэлементы”.

Ценоэлементами называют пространственно ограниченные участки фитоценоза, отличающиеся по составу и внешнему виду. Каждый из них занимает в сообществе свою нишу, естественную или созданную человеком. Описание ценоэлементов предполагает выделение синморфологических и синэкологических единиц.

Cинморфологические элементы сообщества - вертикальная ярусность и горизонтальная мозаичность.

Вертикальная ярусность характерна для всех типов наземной растительности: лесной (рис. 5.10), луговой, болотной и др.

Верхний ярус находится под наиболь-

Рис. 5.10. Схема вертикальной ярусности лесного сообщества, по Н. Ф. Реймерсу

шим воздействием внешних климатических условий. Под пологом верхнего яруса условия существования растений значительно трансформируются фитосредой. Таким образом, верхний ярус играет эдификаторную роль в формировании расположенных под ним ценоэлементов.

В сообществах пионеров зарастания с малой сомкнутостью ярусность может быть не выражена. В моновидовых сообществах, особенно в полевых агроценозах, все рас-

87

|

Рис. 5.11. Карта элементов мозаичной полупустынной |

|

|

экосистемы, Калмыкия. Масштаб 1:3000, |

|

|

по Б. В. Виноградову: |

|

|

Элементы мозаичности: a – ass. Stipa lessingiana + |

|

|

+ Festuca sulcata + Artemisia austriaca на лугово-каш- |

|

|

тановых почвах; b – ass. Festuca sulcata + Artemisia |

|

|

austriaca на светлокаштановых солонцеватых почвах; |

|

|

ñ – ass. Festuca sulcata + Tanacetum achilleifolium íà |

|

|

светлокаштановых средне солонцеватых почвах; |

|

|

d – ass. Festuca sulcata + Artemisia lerchiana íà ñòåï- |

|

|

ных глубоких солонцах; e – ass. Artemisia lerchiana+ |

|

|

+ Agropyron desertorum на степных средних солонцах; |

|

|

f – ass.Artemisia pauciflora на степных корковых солон- |

|

|

цах солончаковатых; g – ass. Artemisia lerchiana + |

|

|

+ A. pauciflora на степных солонцах средних и корко- |

|

тения относятся к одному ярусу. |

âûõ; h – ass.Elytrigia repens + Herbae xeromesophyticae |

|

Горизонтальная мозаичность, на- |

на луговых глубоких солонцах; |

i – ass. Agropyron |

блюдаемая в пределах почти каждого фито- |

pectinatum + Elytrigia repens + Festuca sulcata + |

|

ценоза, выражается в наличии сравнитель- |

+ Artemisia austriaca на лугово-каштановых почвах; |

|

j – ass. Agropyron pectinatum + Festuca sulcata + |

||

но мелких групп растений, различающихся |

+ Artemisia austriaca на лугово-каштановых солонце- |

|

по составу, обилию видов, их жизненности |

ватых почвах; k – ass. Artemisia monogyna + Elytrigia |

|

и т. п. Ценоэлементы горизонтальной струк- |

repens на лугово-степных средних и глубоких солон- |

|

туры фитоценозов называют микрогруппи- |

öàõ; l – ass. Camphorosma monspeliaca + Artemisia |

|

ровками, или микроценозами. В раститель- |

pauciflora на лугово-степных корковых солонцах |

|

|

|

|

ных сообществах выделяют экотопогенную, |

|

|

фитогенную и антропогенную мозаичность. |

Фитогенная мозаичность возникает |

|

|

|

|

Экотопогенная мозаичность, как пра- |

как результат взаимодействия растений в |

|

|

|

|

вило, связана с неровностями микрорелье- |

сообществе; в качестве примера можно при- |

|

|

|

|

фа или неоднородностью почвогрунтов, что |

вести распределение растений под пологом |

|

|

|

|

особенно характерно для полупустынных |

леса при его неравномерной сомкнутости |

|

|

|

|

ландшафтов. Так, на карте ключевого учас- |

(рис. 5.12). Мозаичность может быть обус- |

|

|

|

|

тка полупустынной экосистемы в Калмы- |

ловлена особенностями биологии самих ра- |

|

|

|

|

кии выделяется 12 элементарных единиц |

стений. Так, при зарастании свободного |

|

|

|

|

(ðèñ. 5.11). |

субстрата неравномерность в распределе- |

|

|

|

|

|

|

нии видов возни- |

|

|

кает в результате |

|

|

случайного заноса |

|

|

диаспор. Мозаич- |

|

|

ность может быть |

|

|

связана с биологи- |

|

|

ей разрастания са- |

|

|

мих видов, напри- |

|

|

мер, образование |

|

|

болотных кочек. |

|

|

Антропоген- |

|

|

ная мозаичность |

|

|

возникает под пря- |

Рис. 5.12. Мозаичность в березово-лиственничном лесу в Верхнем Приамурье (три |

мым и косвенным |

|

типа микроассоциаций), по П. Д. Ярошенко: |

|

влиянием хозяй- |

а – микроассоциацияLarix dahurica + Betula platyphylla (сомкнутость 0,6) –Saussurea |

||

umbrosa+Linnaea borealis; б – микроассоциация Larix dahurica (сомкнутость 0,4) – |

ственной деятель- |

|

Vaccinium vitis-idaea+Pyrola incarnata; в – микроассоциация Betula platyphylla |

ности. Так, суще- |

|

(сомкнутость 0,3) – Calamagrostis langsdorfii+Sanguisorba officinalis+Sanguisorba |

ственно меняется |

|

parviflora |

|

|

88

структура растительного покрова под воздействием рубки леса, перевыпаса скота; мозаичность характерна и для производной растительности, находящейся на разных стадиях развития. Приведенный выше пример мозаичности в березово-лиственичном лесу можно рассматривать и как пример антропогенной мозаичности, когда микроассоциации березняков возникают на месте вырубленного хвойного леса.

Мозаичная структура имеет большое значение в жизни экосистемы. Благодаря мозаичности полнее используется разнообразие условий микросреды, увеличивается устойчивость фитоценоза к неблагоприятным факторам внешней среды и к конкурентным взаимоотношениям с соседними сообществами.

Синэкологические элементы сообщества – синузии и консорции.

Синузии выделяются как элементы пространственной структуры или сезонной ритмики фитоценоза. Синузии образованы определенными жизненными формами, или биоморфами растений, т. е. группами видов, подчас далеких в систематическом отношении, но сходных по внешнему виду, экологии и ритму развития. Достаточно, например, назвать деревья (фанерофиты), кустарнички (хамефиты), травы (криптофиты), мхи и лишайники в таежном лесу, чтобы иметь представление об основных синузиях этого сообщества.

Сезонные синузии представлены разными биоморфами, развивающимися на одной территории в разные сроки вегетационного периода, т. е. отграниченными друг от друга во времени. Свои сезонные аспекты характерны для травяного яруса в лесу, на лугу, в степи и т. п. Особенно яркими примерами служат сезонные аспекты в степи или синузия эфемеров в пустыне.

Разнообразное и сложное синузиальное сложение растительных сообществ свидетельствует об их способности к наиболее полному использованию пространственных и сезонных экологических ниш. Чем больше в сообществе синузий, тем больше его флористическое, экологическое и биоморфное богатство. Изучение синузий по-

могает глубже познать структуру сообществ и характер взаимоотношений различных экологических групп растений. Стационарные наблюдения позволяют выявить более жизненные (развивающиеся) синузии и менее активные (вырождающиеся). Таким образом, разрабатывается прогноз сукцессионных сдвигов растительного покрова.

Пока мы ограничивались рассмотрением структуры растительных сообществ, абстрагируясь от связей растений с животными. Связующим звеном между фито- и зооценозом является консорция.

Определяя это понятие, В. Н. Беклемишев приводит характерный пример консорции – дерево с его микоризными грибками,

ñэпифитными мхами и лишайниками на стволах и ветвях, с паразитическими грибами в различных тканях, со всем множеством населяющих ее членистоногих и других животных (см. рис.5.6).

Консорция состоит из консоргента (ядро консорции) и консортов (группы организмов, связанные с ядром). Консоргент играет роль эдификатора, т. е. строителя главного яруса в сообществе.

Существенно также и то, что консоргент в сообществе является автотрофом (продуцентом органического вещества). Консорты – растения и животные связаны

ñядром образом жизни и трофическими отношениями. Типичные консорты малоподвижны, постоянно или на определенной стадии своего развития обитают в кроне консоргента.

Разнообразие консортов, вероятно, может рассматриваться как свидетельство зрелости сообщества. Напротив, когда рас- тения-эдификаторы лишены консортов, то это наводит на мысль о молодости биоценоза, в котором процессы коадаптации и видообразования еще не привели к появлению консортов, способных занять выгодные экологические ниши.

5.4. Сукцессии сообществ

Последовательная смена на данной территории одних сообществ другими называется сукцессией. Экосистемы меняются под воздействием как внутренних (цено-

89

тических), так и внешних экологических факторов. Классическая схема предполагает, что в естественых условиях смены идут к финальной стадии – устойчивому сообществу, стабильность которого поддерживается равновесием между ним и окружающей средой. Такое сообщество называется климаксовым.

Изменения экосистем можно рассматривать как реакцию биоты на изменения окружающей среды, в том числе на воздействие антропогенных факторов. Анализ общих закономерностей динамики экосистем содержится в работе Ю. А. Исакова, Н. С. Казанской, А. А. Тишкова (1986). Авторы отмечают, что экосистемы, достигшие

дают большей способностью к восстановлению своей структуры. В настоящее время, когда влияние антропогенных факторов становится почти повсеместным, эта категория экосистем в силу своей адаптивности является наиболее распространенной.

Сукцессии растительных сообществ и экосистем в целом рассматриваются как реализация потенциальных возможностей биоты перестраивать структуру экосистемы в соответствии с изменяющимися параметрами внешней среды.

Схема типологии основных форм сукцессий показана на рис. 5.13; в табл. 5.3 названы причины и характер изменений при различных формах динамики экосистем.

Рис. 5.13. Основные формы естественной и антропогенной динамики экосистем и их взаимосвязи, по Ю. А. Исакову

в своем развитии терминальных стадий (климакса), часто оказываются мало устой- чивыми к воздействию антропогенных факторов. Как правило, это является отражением узкой специализации климаксовых

сообществ, следствием высокой степени сбалансированности свойственных им функциональных процессов.

Субклимаксовые сообщества, находящиеся на пути к терминальным стадиям, менее специализированы и поэтому обла-

Анализ этих материалов позволяет сделать вывод, что среди многообразных форм динамики экосистем выделяются три принципиально различные категории: флуктуации, сукцессии и преобразования экосистем человеком.

Под флуктуациями фитоценозов понимаются ненаправленные их изменения от года к году, завершающиеся возвратом фитоценоза к исходному или, точнее, близкому к исходному состоянию. С некоторой долей условности к флуктуациям раститель-

90