Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf

Рис. 1.18. Летающие и плавающие рептилии, по Й. Аугуста и З. Буриан:

Летающий ящер Pteranodon. Размах его крыльев достигал 8 м. Хищные ящеры Tylosaurus хорошо приспособлены к жизни в море– их конечности превратились в ласты

Рис. 1.19. Гигантский травоядный ящер, по Й. Аугуста и З. Буриан:

В болотистых местах обитал ящер Diplodocus. Его длина достигала 27 м. Большую часть жизни он проводил в воде, где питался водными растениями

21

рождают живых детенышей, а не откладывают яйца.

Родственные связи примитивных групп млекопитающих друг с другом до сих пор остаются не ясными. Однако можно предположить, что обособлению основных отрядов млекопитающих способствовала изоляция материков, образовавшихся в результате раскола Пангеи. Плацентарные возникли в Лавразии, а сумчатые и однопроходные – в Гондване.

Þðà – ìåë. Позднеюрская и раннемеловая биоты представляют собой единый этап развития. Они формировались в условиях влажного, безморозного, но сезонного климата. Во флоре Лавразии продолжают господствовать представители голосеменных. Важнейшим событием среднего мела является появление покрытосеменных (цветковых) растений. Юра и мел – время господства динозавров, которые освоили и сушу, и воду, и воздух (рис. 1.18, 1.19).

С юрского дерева совершила полет древняя птица археоптерикс (рис.1.20). Все создания, относимые к птицам, обладают

единственным общим признаком - перьями. Перо– замечательная структура, возникшая, очевидно, из сильно измененных че- шуй рептилий. Они служат хорошим изолирующим покровом, помогающим сохранять тепло. Но самое важное назначение пера – формирование из этих легких образований основы крыла и хвоста, необходимых для полета.

Теплокровность животных – млекопитающих и птиц – важное приспособление, позволившее им начать заселение областей с холодным климатом.

Сегодня цветковые растения, появившиеся в эпоху расцвета динозавров, воистину царствуют в мире. За всю их историю существовало более четверти миллионов видов, а это гораздо больше, чем число видов всех других групп наземных растений, вместе взятых. Цветковые действительно превзошли все остальные группы растений, как числом видов, так и продуцируемой биомассой.

Возникновение и распространение покрытосеменных растений тесно связано с развитием насекомых, птиц и млекопитаю-

Рис. 1.20. Археоптерикс, по Й. Аугуста и З. Буриан:

Строение первоптиц подтверждает правильность построения филогенетического древа, выводящего птиц из пресмыкающихся. Они имели свободные с когтями пальцы и челюсти с зубами

22

щих. Они питаются нектаром цветков, одновременно способствуя их опылению, поедают листья и плоды, помогая распространению семян. Таким образом, биота развивалась как единое целое.

С позднего мела облик растительности существенно меняется, так как доминирующей группой становятся покрытосеменные, иногда сочетающиеся с хвойными. Для Сибирско-Канадской фитогеографической области позднего мела, например, характерно большое количество платанолистных форм покрытосеменных, а также разнообразных папоротников, хвойных, гинкговых. Эта флора существовала в условиях достаточно теплого и влажного климата. Поздний мел знаменует начало формирования флоры кайнозоя.

На рубеже мезозоя – кайнозоя произошло массовое вымирание биоты. Погибло почти две трети всех видов живых организмов, населявших Землю, полностью вымерли динозавры. Причину глобальной катастрофы связывают с падением на Землю крупного небесного тела. Губительной для крупных животных могла оказаться мощная ударная волна, а для всей биоты резкое похолодание климата, вызванное выбросом в атмосферу большого количества пыли, которая закрыла доступ солнечным лучам к поверхности Земли.

Кайнозой (начало 60 – 70 млн лет назад). Подразделяется на палеоген, неоген (раньше их объединяли в третичный период) и четвертичный период. Океаны и материки приобрели современные очертания.

В наземной биоте продолжали быстро развиваться появившиеся еще в триасе млекопитающие, в юре птицы, а в конце мезозоя цветковые (покрытосеменные) растения. Началось вторичное освоение Мирового океана; покинув сушу, к жизни в море приспособились некоторые цветковые растения (морские травы), пресмыкающиеся (змеи, черепахи), млекопитающие (киты, дельфины), птицы (пингвины) и многие другие. Большое влияние на развитие органического мира оказали геологические и климати- ческие события кайнозоя

Палеоген. В Северном полушарии

главные события связаны с раскрытием Северо-Восточной Атлантики. Нарушение устойчивой до этого континентальной связи Евразии и Северной Америки произошло около 50 млн лет назад в результате отделения Шпицбергена от Гренландии. Полная же изоляция Америки от Евразии установилась только в конце палеогена. Сочленение Индостанской плиты с Азией привело к активному биотическому обмену между Индией и внетропической Азией.

В Южном полушарии произошло отделение Австралии от Антарктиды. Вероятно, уже в конце эоцена прервались длительно существовавшие биотические связи между Новой Зеландией с о-вом Новая Каледония. Это обусловило последующий высокий эндемизм биот этих островов на уровне родов и семейств, сохраняющийся и до нашего времени.

Вымирание мезозойских динозавров сделало млекопитающих хозяевами суши. В сложении растительного покрова ведущую роль приобрели цветковые растения. Палеоген и последующие периоды кайнозоя - это эпоха цветковых растений и тесно связанных с ними насекомых.

Климат в Северном полушарии от Индии до Арктики – теплый; географическая зональность слабо выражена. В высоких широтах Северной Америки, Европы и Азии – листопадные широколиственные леса (тургайская флора); в средних широтах

– вечнозеленые тропические леса (полтавская флора) (рис. 1.21).

Неоген. Начался период активного горообразования: окончательно выросли Альпы, сформировались Гималаи, омолодился рельеф гор герцинской складчатости. Высокие горы стали преградой на пути господствующих ветров, дующих с океана. Нача- лось иссушение внутриконтинентальных пространств Азии. Климат Северного полушария становится холоднее. Площадь под вечнозелеными лесами сократилась, а под листопадными лесами и травянистой растительностью увеличилась. Впервые на земле появились травянистые ландшафты саванн и степей (рис. 1.22).

Альпийский орогенез сопровождался

23

Рис. 1.21. Палеогеновый ландшафт, по Й. Аугуста и З. Буриан:

Лесная тропическая растительность и древние хоботные животные

Рис. 1.22. Ландшафт саван в конце неогена, по Й. Аугуста и З. Буриан:

Богатая травянистая растительность давала обильный корм стадам копытных, на которых охотились саблезубые тигры

24

Рис. 1.23. Семья австралопитеков, по: “Nat. Geographic”

разделением океана Тетис на западную и восточную части в результате сочленения Африканской и Аравийской плит в начале неогена. Это вызвало изоляцию морских биот Индо-Пацифической и АтлантическоСредиземноморской областей.

В истории Средиземного моря отмечен ряд катастроф: Гибралтарский пролив неоднократно замыкался, и тогда вся морская вода испарялась. В условиях сухого и жаркого климата на это уходило около 5000 лет. В эти периоды дно Средиземного моря представляло собой пустыню, покрытую толстым слоем соли. Наступала общая аридизация климата побережий и трансформация тропических лесов в биомы средиземноморского типа.

Наиболее значительные вехи кайнозойской истории Северо-Восточной Азии были связаны со становлением и разрушением “Берингийского моста”.

На Североамериканском континенте важнейшие события кайнозоя происходили на Тихоокеанском побережье. Формирование прибрежного вулканического пояса на рубеже мела и палеогена обусловило последующую изоляцию внутренних районов Северной Америки от Тихого океана и образование обширной аридной области

(Мексика и центральные районы США). Другим значительным событием, уже на рубеже миоцена и плиоцена, был подъем Панамского перешейка и ликвидация существовавшего с середины мезозоя пролива, отделявшего Северную Америку от Южной. В результате активизировался обмен между американскими сухопутными биотами.

Открылся пролив Дрейка, отделивший Антарктиду от Южной Америки. Вокруг Антарктиды образовалось кольцо вод Южного океана с постоянным дрейфовым те- чением, изолирующим приполярные области от проникновения теплых вод. Началось выхолаживание Антарктиды, приведшее к ее полному оледенению. Отток холодных вод в глубины океанов достиг северного полушария, что способствовало похо-

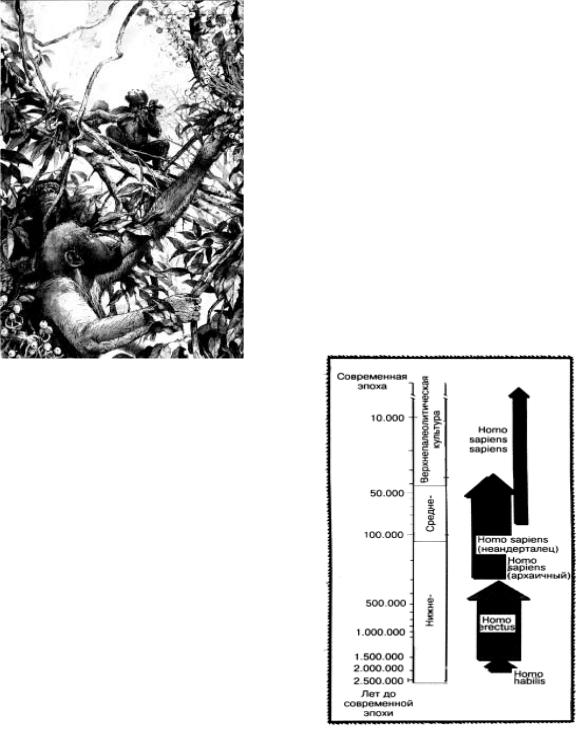

Рис. 1.24. Последовательные этапы формирования вида Человек разумный

лоданию климата и усилению ледовитости Северного ледовитого океана. Благодаря похолоданию в районах полюсов началось активное конвективное перемешивание толщи океана. Ведущую роль играли процессы опускания холодных богатых кислородом вод у берегов Антарктиды. Так образовались глубинные водные массы почти всех океанов. Вентиляция глубин создала

25

Рис. 1.25. Карта четвертичного оледенения, по Е. В. Шанцеру

Рис. 1.26. Самый характерный представитель плейстоценовой фауны – мамонт, по Й. Аугуста и З. Буриан

26

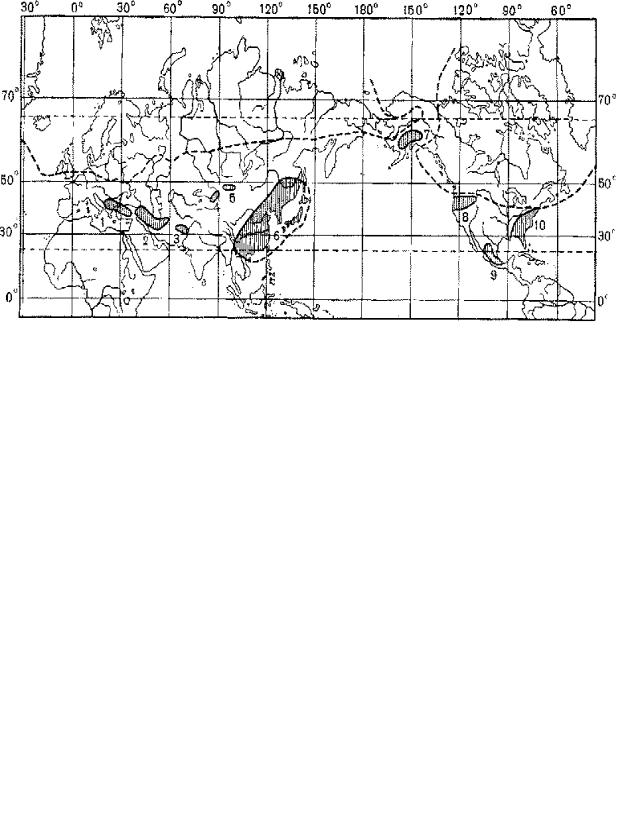

Рис. 1.27. Главнейшие убежища третичной биоты, по В. Шаферу:

1 – балкано-черноморское убежище; 2 – армяно-иранское убежище; 3 – 5 – среднеазиатские убежища; 6 – восточноазиатское убежище; 7 – 10 – североамериканские убежища. Прерывистой линией обозначена область максимального оледенения в плейстоцене

Рис. 1.28. История расселения первобытных людей по Земному шару, по: “Nat. Geographic”

27

благоприятные условия для формирования глубоководной биоты.

Образование ледового щита Антарктиды привело к понижению уровня Мирового океана (около 30 млн лет назад). Эта крупная регрессия кайнозоя сопровождалась восстановлением и расширением многих сухопутных связей.

В Африке, в районе Кенийского рифта около 5 млн лет назад возникла популяция древних предков человека – австралопитеков (рис. 1.23). Конечным звеном эволюции в четвертичном периоде стал Человек разумный (рис. 1.24).

Четвертичный период (антропоген). Его начало (плейстоцен) в северном полушарии ознаменовалось великой ледниковой эпохой (рис. 1. 25). Вымерли гигантские млекопитающие третичного периода. На территории Северной Америки и Евразии сформировалась своеобразная мамонтовая фауна (рис. 1.26). И все же связь четвертичной биоты с третичной, несмотря на ее перестройку, вызванную похолоданием, сохранилась благодаря убежищам, расположенным преимущественно к югу от границы ледника, в горных долинах с более теплым климатом. Убежища или рефугиумы представляли собой благоприятные для жизни островки среди враждебного моря холода. Локальные убежища могли помочь перенести климатическую катастрофу ледникового периода только немногим, особенно холодоустойчивым видам. Если говорить о третичной биоте в целом, то главными ее убежищами были тропические и субтропические области (рис. 1.27). В эту суровую эпоху происходила дальнейшая эволюция гоминид, сопровождавшаяся быстрым расширением ареала (рис. 1.28).

К концу ледникового периода оконча- тельно обособился вид - Человек разумный (Homo sapiens). Ареал его обитания охватил всю сушу. Расселению людей способствовало понижение уровня Мирового океана в ледниковую эпоху более чем на 100 м. Оно объясняется тем, что ледники связали большое количество воды. Осушились морские мелководья, и между материками появились сухопутные переходы. Островов

Тихого и Индийского океанов человек достигал на плотах и лодках.

Одной из причин быстрого расширения ареала людей была охота на крупного зверя. Когда первые поселенцы попадали в новые места, обитавшие там животные ни- чего не знали о коварных приемах охоты и не боялись людей. Добыча доставалась легко. Но проходило время, зверей ос-тавалось все меньше. Люди устремлялись вперед в “край непуганых птиц”. Многие животные, ставшие легкой добычей охотников, навсегда исчезли с лица Земли (рис. 1.29).

Около 10 – 11 тыс. лет назад началась послеледниковая эпоха (голоцен). Ледник растаял, оставив на равнинах Северной Америки, Европы и Сибири своеобразный

Рис. 1.29. Изменение количества крупных животных (в %), существовавших в Австралии, Северной Америке и на двух крупных островах, обусловленное проникновением туда человека

комплекс отложений и форм рельефа. На- чалось потепление климата и формирование современных зональных типов ландшафтов и вертикальной поясности в горах. Экономическое и социальное развитие че- ловеческого общества привело к усилению антропогенного воздействия на биосферу.

28

Глава 2

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АРЕНЫ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Àреной жизни на Земле служат ее наруж-

ные оболочки: литосфера, гидросфера и атмосфера. Однако свойства этих оболочек крайне неоднородны, что определяет неоднородность пространственно-временной структуры биосферы в целом. Глобальные физико-географические процессы выступают в качестве наиболее важных экологических факторов, определяющих главные закономерности распределения жизни.

В ходе эволюции в географической оболочке обособились природно-террито- риальные комплексы планетарной и региональной размерности. Каждый такой комплекс представляет собой целостную гео-

Рис. 2.1. Циклограмма площадей океанов и материков, по Л. П. Шубаеву

графическую систему (геосистему), сформировавшуюся в ходе естественно-истори- ческого развития компонентов живой и неживой природы, и определяет своеобразие связанных с ним растительности и животного мира. Иными словами, наиболее крупные подразделения арены жизни на Земле контролируются физико-географическим процессом и природно-территориальными комплексами планетарной и региональной размерности.

К числу главных факторов, определяющих подразделение арены жизни, относятся: внутренние силы Земли, формирующие наиболее крупные тектогенные формы рельефа, и энергия Солнца, обусловливающая действие законов географической зональности и высотной поясности. Особые условия жизни в толще воды и на дне определяют подразделение арены жизни в Мировом океане.

Рис. 2.2. Асимметрия в распределении сухопутной и морской арен жизни:

а – океаническое и материковое полушария; б – распределение суши и моря (площадь суши определена в % от площади каждой 10-градусной зоны, по Я. Я. Гаккелю)

2.1. Подразделения арены жизни, обусловленные тектогенными формами рельефа

Наиболее крупные формы рельефа – материки и океанические впадины, равнинно-платформен- ные области и горные массивы – созданы внутренними силами Земли, проявляющимися в виде тектонических движений и вулканической деятельности.

29

еографии”:г

èð“Ì

ïî:ôà,

тогеннытек форми рельемами

условоб еленны

èçíè,æ

дразоП ареныделения

2 .3.

возродревние -жден

ласти:об –3

–4 егорны

то,(пла 3,.плоскогорья)

вы– равнинысокие

низкие– 2равнины;

1области:

пла-равнинно менныетфор

,1 –2

èòûù

ле– овыедник

лодымо ге 5оры;

–4

íû ãå ;îðû

30