Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf

Органический мир Сахары крайне |

хожий на пень толстый ствол, от которого |

скудный. Редкие куртины кустарников, по- |

отходят два ремневидных листа. Последние |

лукустарников и трав приурочены к времен- |

разорваны на множество узких ремешков, |

но обводняемым сухим руслам и долино- |

волнообразно стелящихся по земле (рис. |

образным понижениям; останцевые горы, |

5.57). Возраст одного растения может дос- |

покрытые черным “пустынным загаром”, |

тигать 100 лет. |

лишены видимых признаков жизни |

|

(ðèñ. 9.56). |

|

Рис. 9.56. Песчаная пустыня с редкими куртинами

Zygophyllum album, Zilla spinosa, Fagonia glandulosa, Stipagrostis ciliata в долинообразном понижении между останцевыми горами. Западная Са-

В Южной Африке расположены три относительно небольшие по площади пустыни: Намиб, Калахари и Карру. Пустыня Намиб занимает полосу суши вдоль побережья Атлантического океана протяженностью около 1500 км и шириной от 50 до 150 км. Холодное Бенгальское течение создает температурный контраст с раскаленной сушей, поэтому дожди здесь выпадают крайне редко (количество осадков составляет менее 10 мм в год; в течение ряда лет дождей не бывает совсем), но отмечается большое число дней с туманами. Холодное те- чение несколько умеряет жару: средняя тем-

пература самого теплого месяца 19 – |

24 |

îС. В северной части Намиба скопления пес-

ков образуют огромный массив до |

450 |

км в длину (см. рис. 9.50). Из-за сильной сухости пески лишены растительности; отдельные экземпляры встречаются лишь по глубоким межгрядовым понижениям.

Наиболее известным растением, растущим на подгорной равнине в пустыне Намиб, является вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis) – единственный вид семейства, порядка и подкласса Welwitschiidae отдела голосеменных растений (Жизнь растений, 1978). У вельвичии по-

Рис. 5.57. Вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis)

Другое необычное растение обитает в пустыне Карру. Это внешне похожие на камни листовые суккуленты Lithops. Основная часть растения находится в почве, над поверхностью выступают только так называемые “оконные листья”, между которыми появляется красивый цветок (рис. 9.58).

Рис. 9.58. СуккулентLithops:

Видны “оконные листья” и цветок. Внизу – положение растения в почве

181

В Северной Америке пустыни охватывают внутреннюю часть Мексиканского нагорья и на западе выходят к берегам Тихого океана. Наиболее крупной является пустыня Сонора (точнее Сонорская группа пустынь). Средняя годовая температура воздуха около 20 îС; наивысший абсолютный максимум 56,7 îС отмечен в Долине Смерти. Средняя температура самого холодного зимнего месяца – положительная, хотя возможны кратковременные заморозки. Коли- чество атмосферных осадков колеблется от 50 мм в Долине Смерти до 400 мм у восточной границы гор. Таким образом, зональные типы биомов меняются от пустынных до полупустынных.

Отличительной особенностью Сонорской группы пустынь является сложный характер рельефа – чередование сильно рас- члененных эрозией равнинных плато, невысоких горных хребтов и широких межгорных котловин. В растительном покрове проявляются флорогенетические связи как с Голарктическим царством – северная часть пустыни занята полукустарниковыми полынными пустынями с участием терескена (Eurotia lanata) и лебеды (Atriplex canescens, A. confertifolia), так и с Неотропическим царством – на юге господствуют кактусы. В том числе эндемичный для Соноры гигантский канделябровидный кактус (Carnegiea gigantea) высотой до 10 – 12 м, живущий более двухсот лет (рис. 9.59).

Все кактусы обладают поверхностной далеко распространяющейся в радиальном направлении корневой системой, расположенной на глубине всего нескольких санти-

метров (рис. 9.60). С ее помощью быстро улавливаются атмосферные осадки пока верхние слои почвы еще увлажнены. В период засухи растения вынуждены обходиться только собственными запасами влаги. Крупные экземплярыCarnegiea запасают до 2000 – 3000 л воды и могут существовать без ее пополнения больше года.

Рис. 9.60. Корневая система Ferocactus wislizenii, по Г. Вальтеру:

Вверху – корни простираются в горизонтальном направлении на глубине всего 2 см; внизу – план корневой системы того же экземпляра

В Южной Америке пустыни вытянуты вдоль гористого тихоокеанского побережья Чили и Перу. Подобно тому, как холодное Бенгальское течение создает особые климатические условия у берегов Юго-За- падной Африки (пустыня Намиб), Перуанское течение обусловливает особенности климата полосы пустынь тихоокеанского побережья Южной Америки: без дождей, но с приходящими с океана туманами. В прибрежной полосе среднее годовое количе- ство осадков не превышает 5 – 10 мм. Местами осадки не выпадают по 20 лет. Океан умеряет летнюю жару до 20 – 22 îС; средняя температура самого холодного зимнего месяца 13 – 16 îÑ.

Растительность очень скудная. Ее распределение в предгорьях тесно связано с

Рис. 9.59. Общий характер растительного покрова пустыни Сонора, образованного кактусами Carnegiea gigantea, Ferocactus wislizenii и др., по Г. Вальтеру

182

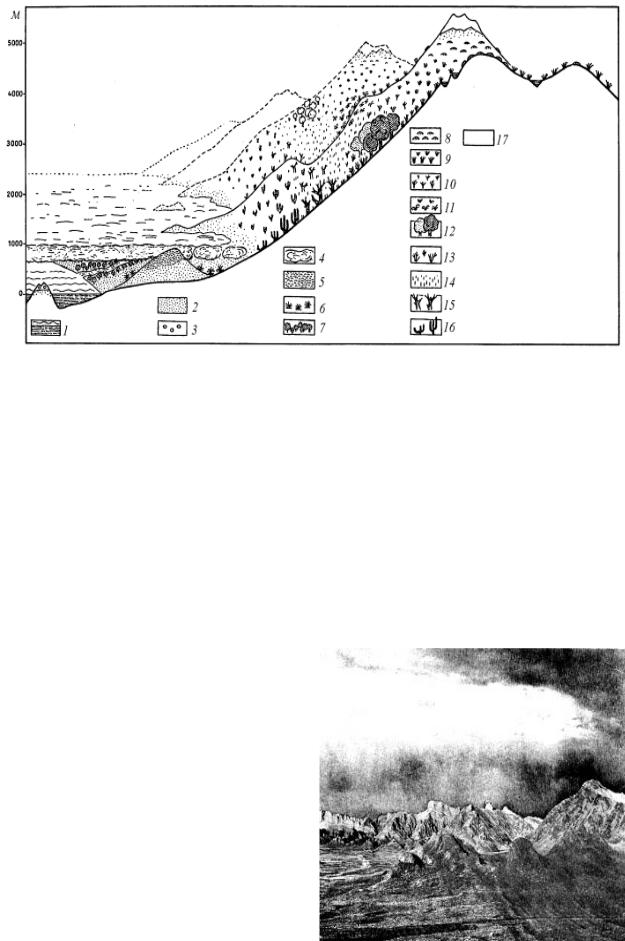

Рис. 9.61. Ландшафтный профиль через приморскую пустыню до высокогорий Кордильер на широте г. Лимы, по Г. Вальтеру:

1 – море и устья рек; 2 – пустыни;3 – поля гуано на островах; 4 – полоса густого тумана; 5 – растительность на холмах прибрежной полосы; 6 – пустыни с покровом из Tillandsia; 7 – прибрежный лес; 8 – субнивальный пояс растений-подушек; 9 – злаковники;10 – злаковая степь с редкими кустарниками;11 – скалистые склоны, покрытые видами бромелиевых; 12 – редкостойный вечнозеленый лес; 13 – кустарниковая степь; 14 – склоны долин, покрытые летнезеленым травостоем; 15 – заросли Carica и Jatropha; 16 – заросли колоннообразных кактусов; 17 — ледники и фирновые поля

воздействием туманов, а выше в горах с увеличивающимся количеством атмосферных осадков (рис. 9.61). На прибрежной равнине встречаются преимущественно сине-зе- леные водоросли (Nostoc commune) и лишайники (Cladonia). По мере усиления туманов на склонах гор появляются многочисленные эфемеры, полукустарники и злаки.

Из всех пустынь тихоокеанского побережья Южной Америки наиболее известна пустыня Атакама. Она тянется узкой полосой почти на 1000 км. Это одно из самых сухих мест на Земном шаре. Старожилы не помнят, чтобы здесь когда-либо выпадали дожди. По данным метеорологических станций среднее годовое количество атмосферных осадков составляет 3 – 5 мм. Пустыня занимает обширное нагорье, постепенно поднимающееся от побережья к подножью Анд. Растительность практически отсутствует (рис. 9.62).

Омывающие пустынные берега воды одни из самых продуктивных в Мировом

океане, поэтому на побережье гнездятся многочисленные птицы (пеликаны, бакланы и др.), кормящиеся морской рыбой. В условиях сухого климата накопились многометровые толщи птичьего помета – гуано. Это прекрасное богатое фосфатами сельскохозяйственное удобрение.

Рис. 9.62. Пустыня Атакама

183

В Австралии пустыни занимают око- |

ным хребтом. Наименьшее годовое количе- |

ло 45% ее площади. Они располагаются на |

ство осадков, около 120 мм, выпадает во впа- |

поверхности Западно-Австралийского пла- |

дине оз. Эйр. Испаряемость достигает 3000 |

то на высоте 200 – 600 м. Обнажения крас- |

ìì. |

ноцветных кор выветривания придают |

Растительный покров представлен ксе- |

ландшафту характерный цвет, благодаря ко- |

рофитными травяно-кустарниковыми сооб- |

торому эта область получила название |

ществами. В пустынях Австралии известно |

“красного” или “мертвого сердца” Австра- |

2600 видов высших растений. Из эндемич- |

лии. Над плоской поверхностью плато воз- |

ных пустынных растений следует отметить |

вышаются островные горы красно-бурой ок- |

ряд кустарников (Hakea, Eucalyptus, |

раски (рис. 9.63). |

Casuarina, Acacia и др.), образующих низ- |

|

корослые заросли – скребы (рис. 9.64). Вес- |

|

ной пустыня покрывается ковром цветущих |

|

эфемеров (рис. 9.65). Но наряду с эндемами |

|

здесь встречаются рода и виды характерные |

|

для азиатских пустынь: Nitraria, Atriplex, |

|

Kochia, Salsola,и др. В животном мире мно- |

|

го общего с австралийскими саваннами. |

Рис. 9.63. Островные горы в песчаной пустыне

Располагаясь в тропических и субтропических широтах, пустыни Австралии характеризуются жарким климатом: средняя месячная температура самого теплого летнего месяца (января) 28 – 30 îС, самого холодного (июля) 12 – 14 îС. Основным источником влаги являются восточные ветры, дующие с Тихого океана, однако большая ее часть задерживается Большим водораздель-

Рис. 9.64. Скреб

Рис. 9.65. Весна в австралийской пустыне

9.1.4. Биомы переходных субтропических зон

Субтропические зоны располагаются в Северном и Южном полушариях преимущественно между 30 – 40î и являются переходными от жаркого пояса к теплым зонам умеренных поясов. С учетом количества и режима выпадения атмосферных осадков различают биомы влажных субтропиков и сухих субтропиков средиземноморского типа.

Биомы влажных субтропиков.Средняя температура самого холодного месяца 4

– 10 °С, годовое количество осадков 1600 – 4000 мм, засухи не выражены. Влажные субтропики охватывают восточную окраину Азии, острова Японии, субтропические широты на восточном побережье Северной

184

Америки; а в Южном полушарии ряд районов Южной Америки, южной половины Австралии и Новую Зеландию.

Субтропики Восточной Азии, к югу от р. Янцзы, характеризуются влажным муссонным климатом. Лето совпадает с влажным сезоном; его продолжительность 7 – 8 месяцев. Годовое количество осадков около 1500 мм. Зима теплая, но сухая.

Флора отличается богатством видового состава, высокой степенью эндемизма на уровне семейств и родов. Среди голосеменных известны мезозойские и третичные реликты: гинкго (Ginkgo biloba), головчатотисс (Cephalotaxus), катайя (Cathaya), кетелеерия (Keteleeria), торрейя большая (Torreya grandis), лжетис (Pseudotaxus chienii), фокиения (Fokienia hodginsii), лжелиственница миловидная (Pseudolarix amabilis), криптомерия японская (Cryptomeria japonica), куннингамия (Cunninghamia), метасеквойя (Metasequoia gliptostroboides), лжетсуга (Pseudotsuga), кипарисовик тупой (Chamaecyparis obtusa), саговник (Cycas revoluta), подокарпус (Podocarpus macrophylla) и др. Древние реликты есть и среди вечнозеленых древесных пород, например три вида тунга (Aleurites fordii, A. montana, A. cordata), камфарный лавр (Cinnamomum camphora) и др.

Зональный тип растительности – полидоминантные вечнозеленые леса сложного состава. Характерны представители семейств лавровых, лаковых, чайных (чайный куст Thea chinensis) и др. Многими видами представлены дубы (в том числе веч- нозеленые), рододендроны, которые с некоторыми другими вечнозелеными кустарниками встречаются в подлеске. Много лиан, в том числе лимонник (Schizandra sphaenantha), смилакс (Smilax glabra), плющ (Hedera nepalensis) и др.

Коренных лесов на материке сохранилось мало. Равнинные участки освоены под сельскохозяйственные угодья. На склонах холмов и гор распространены вторич- ные леса и заросли кустарников.

В фауне субтропических биомов Восточной Азии много эндемиков и реликтов: панда, бамбуковый медведь (рис. 9.66) и др.

В субтропических лесах Китая встречаются три вида южных оленей, белки, летяги, мангуст, леопард, ящер, макаки-резусы, тропи- ческие виды птиц. Очень богата фауна беспозвоночных. В почве много термитов, поедающих отмершую древесину, листья, хвою. У многих насекомых наблюдается зимний (с декабря по февраль) перерыв в активности.

Биологический круговорот во влажных субтропических лесах протекает очень активно. Органическое вещество интенсивно

Рис. 9.66. Бамбуковый медведь

разлагается и минерализуется на протяжении всего годового цикла и в почве накапливается не более 1,5 – 2,0 % гумуса. Желтоземы и красноземы, присущие данной зоне, характеризуются низким содержанием азота и фосфора.

В Японии влажные субтропические леса состоят нередко из смеси лиственных и хвойных пород – бука, дуба, клена, ясеня, листопадной магнолии, а из хвойных – тсуги, пихты, кипарисовика (Chamaecyparis) и др. Очень своеобразна зонтичная пихта, или зонтичная сосна, относимая к особому роду (Sciadopitys) и являющаяся японским эндемиком, хотя, в миоценовую эпоху она была распространена в Западной Европе. Третич- ные реликты сохранились в Японии, так как там (в особенности на южных островах) не было резкого плейстоценового похолодания. Местами встречаются заросли бамбука по вырубкам. В подлеске представлены вечнозеленые виды.

Богатству растительности явно уступает разнообразие животного мира. И все же Японская фауна включает, по крайней мере,

185

140 видов млекопитающих, 450 видов птиц, большое разнообразие рептилий, земноводных и рыб. Из приматов – единственный вид японский макак, обитает на острове Хонсю. Хищники представлены черными медведями, лисами, барсуками. Из пушных зверей следует назвать куницу, норку, выдру, ласку. Многочисленны грызуны: зайцы, белки, крысы и мыши, хотя обычная домовая мышь отсутствует. Из двух видов оленей чаще встречается маленький японский олень. Среди птиц обычны, кукушка, дятел, фазан; особенно почитаемы у японцев два вида соловья.

В Северной Америке на атлантическом побережье располагаются влажные субтропики, на тихоокеанском наблюдается переход от влажных к сухим субтропикам средиземноморского типа.

На востоке биомы влажных субтропиков занимают часть Приатлантической и Примексиканской низменностей. Летом 25 – 28 îС. Зимние температуры меняются от 2 – 4 îС на севере до 12 – 14 îС на юге. Годовое количество осадков 1200 – 1500 мм. В отличие от Восточной Азии дожди здесь выпадают довольно равномерно в течение года. Большие запасы тепла и обилие влаги определяют высокую активность геохими- ческих и микробиологических процессов. Почвы представлены красноземами и желтоземами.

Лиственные леса образованы многими видами дуба, клена, липы, белой акации (Robinia pseudoacacia) и др. Третичные реликты – тюльпанное дерево (Liriodendron tulipifera) и великолепная вечнозеленая магнолия (Magnolia grandiflora) c крупными душистыми белыми цветками, широко культивируемая в субтропиках на черноморском побережье. Много деревьев второй величи- ны, вечнозеленых и листопадных кустарников, а также лиан. В составе лесов отмеча- ется также большое участие местных видов сосен.

К югу от Аппалачских гор леса постепенно обогащаются тропическими элементами: появляются пальмы, бамбуки, саговники, вечнозеленые лианы, эпифитные бромелиевые, кактусовые, ароидные и др.

Весьма специфичны пойменные леса с болотным кипарисом (Taxodium distichum). Палеоботанические находки свидетельствуют, что в третичном периоде подобные леса были обычны в Северной Америке, Европе и Азии. Современные деревья достигают 45 м в высоту, обладают толстым (до 12 м в обхвате) конусовидным стволом и своеобразной корневой системой, помогающей удерживать дерево в зыбкой болотной почве. Расходящиеся горизонтально корни образуют оригинальные выросты – пневматофоры, возвышающиеся на 1 – 2 м над уровнем почвы (рис. 9.67).

Рис. 9.67. Группа болотных кипарисов, ветви которых увешаны “испанским мхом “ (Tillandsia, сем. бромелиевых). Из почвы выступают почти на метр пневматофоры

Животный мир восточного субтропи- ческого побережья Северной Америки принадлежит обширной Сонорской фаунисти- ческой подобласти Голарктического царства. Ее характерные представители показаны на рис. 9.68.

На узкой полосе тихоокеанского побережья южнее 42î с. ш. зима теплая: средняя температура января 8 – 10 îС. Однако лето прохладное, что обусловлено влиянием холодного Калифорнийского течения. Средняя температура самого теплого месяца (сентября) 14 – 18 îС. Годовая сумма осадков 500 – 600 мм. Но в северных районах на горных склонах она увеличивается до 1000 мм и более. Основная часть осадков

186

Рис. 9.68. Характерные представители фауны Сонорской области Голарктического царства, по А. Г. Воронову:

1 – гризли;2 – пекари; 3 - индюковый гриф;4 – индюк; 5 – луговая курочка;6 – скрытножаберник; 7

– аллигатор; 8 – грифовая черепаха; 9 – койот; 10 – луговая собачка; 11 – каролинская утка; 12 – вилохвостый лунь; 13 – рисовка; 14 – вилорог; 15 – виргинский олень; 16 – белоголовый орлан; 17 – бизон

187

выпадает зимой – с декабря по февраль 60% годовой нормы, тогда как в июле – августе дождей практически нет.

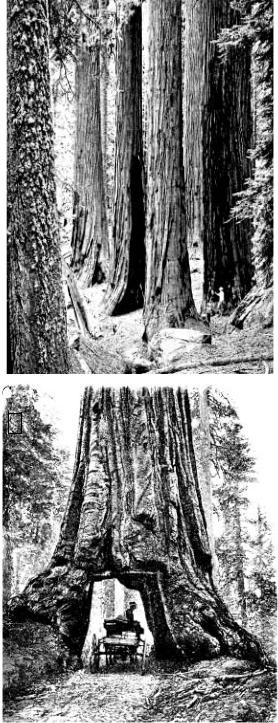

Âсубтропических биомах запада наблюдается переход от влажных на севере к сухим средиземноморского типа на юге. Отличительной чертой биомов первого типа являются леса из секвойи. На тихоокеанском побережье продольные цепи Кордильер создали убежище для многих реликтовых родов и видов растений. Особую известность получили секвойя гигантская (Sequoiadendron giganteum), называемая также мамонтовым деревом, и секвойя веч- нозеленая (Sequoia sempervirens) (рис. 9.69). Это величественные и монументальные деревья, достигающие высоты 80 – 100 м, со стволом до 10 м в диаметре. Вопрос об их предельном возрасте до сих пор остается нерешенным: называют и 3 и 4 тыс. лет.

Биомы южного типа имеют средиземноморский облик. Растительный покров образуют жестколистные вечнозеленые дубовые леса (10 видов дуба: Quercus chrysolepis, Q. vislizeni, Q. leriocarpus и др.) и заросли кустарников чапарраль. Известно более 100

видов кустарников. Наиболее характерны аденостома, или чамиз (Adenoetoma fasciculatum), - ксерофит с игловидными листьями, толокнянка (Arctostaphylos, 18 видов), жестер шафранный (Rhamnus crocea), близкий к жестеру цеанотус (Ceanothus cuneatus, С. oliganthus, С. spinosus,

C. divaricatus и др.), лавровишня падуболистная (Laurocerasus = Prunus ilicifolia), кустарниковые формы дубов. На песчаных и каменистых почвах – сосновые рощи.

Трудно проходимые заросли чапарраля замещают дубовые леса после пожаров или вырубки. По мере аридизации климата чапарраль уступает место пустынно-степ- ным сообществам из шалфея, полыни, юкки, кактусов. Естественные и производные субтропические биомы постепенно уступают место плантациям цитрусовых и виноградникам.

ÂЮжной Америке влажные субтропические биомы распространены в приатлантической части. Годовое количество осадков 1600 – 2500 мм. Зимние темпера-

Рис. 9.69. Лес из секвойи гигантской: Внизу – туннель, выпиленный в стволе секвойи

туры около 12 – 13îС. Растительность представлена влажными высокоствольными многоярусными вечнозелеными лесами с густым кустарниковым ярусом. В верхнем ярусе (40 – 55 м) господствуют вечнозеленые эукрифия (Eucryphia соrdifolia), антарктический бук (Nothofagus dombeyi), из хвойных фицройя (Fitzroya patagonica) и

др.; во втором ярусе – дримис (Drimys

188

winteri) и др.; в третьем – протейные и древовидные папоротники (Blechnum magellanicum). Деревья обвиты лианами и покрыты эпифитами.

В горах встречаются чисто араукариевые (Araucaria brasiliana, A. angustifolia) леса с наземным злаковым покровом. Редко стоящие деревья араукарии достигают высоты 25 – 40 м с диаметром ствола у основания до 9 м и имеют характерную плоскую зонтиковидную крону (рис. 9.70.)

Рис. 9.70. Лес из араукарии

В сообществе с араукарией растут листопадная имбуйя (Phoebe porosa) и вечнозеленая йерба-мате, или парагвайский чай (Ilex paraguaiensis), из листьев которого приготовляют напиток. Имбуйя местами составляет до 20% древостоя, а иногда она, как и йерба-мате, образует чистые массивы с густым подлеском. Ареал распространения йерба-мате несколько шире, чем араукариевых лесов. Кроме того, парагвайский чай широко культивируется на плантациях.

Биомы влажных субтропиков на севере Новой Зеландии представлены богатыми лесами, имеющими облик субтропического дождевой гилеи. В лесах много древовидных папоротников (рис. 9.71);

êчислу достопримечательностей относятся древний род дримис из магнолиевых, агатис и подокарпус из хвойных, пальма из рода арека (Аrеса), древовидные лилейные (Cordyline), напоминающие американские юкки, лианы, эпифиты (последние главным образом из папоротников).

Флористически Новая Зеландия ближе

êсубантарктической Америке (к Голантарктическому царству), чем к Австралии. Здесь нет эвкалиптов, акаций, ксанторрей, казуа-

Рис. 9.71. Лес древовидных папоротников, Новая Зеландия

рин; мало протейных. Но широко распространены леса из вечнозеленых южных буков (Nothofagus).

Животное население Новой Зеландии носит резко выраженный островной характер. Отсутствует ряд групп, например по- чти нет млекопитающих; зато много нелетающих птиц: киви, пастушок уэка, совиный попугай. Из рептилий совсем нет змей, крокодилов и сухопутных черепах. Еще в исторически обозримое время здесь обитало 7 родов и около 20 видов гигантских страусов моа, истребленных после прибытия в Новую Зеландию первых полинезийцев (рис. 9.72, 9.73).

Рис. 9.72. Охота полинезийцев на гигантскую птицу моа

189

Рис. 9.73. Характерные представители новозеландской фауны. Рис. В. А. Ватагина, по Н. А. Бобринскому: 1 – киви; 2 – совиный попугай; 3 – попугай нестор; 4 – гуйя (слева – самец, справа – самка);5 – нелетающая султанская курица; 6 – нелетающий пастушок уэка; 7 – моа; 8 – гаттерия

190