Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf

Рис. 9.107. Уссурийский лес

(Schisandra chinensis). На юге Дальнего Востока в лесах растет легендарный женьшень (Panax ginseng) (рис. 9.108).

Животный мир наиболее богат и разнообразен в материковом секторе, где соче- таются северные и южные виды и присутствуют многие дочетвертичные реликты и эндемики. В переходной полосе смешанных хвойно-широколиственных лесов наряду с представителями обычной сибир-ской фауны (бурундук, барсук, колонок, горностай, ласка, бурый медведь, волк, лисица, косуля, кабан и др.) обитают такие южные или эндемичные виды, как изюбр, амурский тигр, гималайский медведь, харза, лесной маньч- журский кот, много птиц (в том числе уткамандаринка), из пресмыкающихся – полозы Шренка и узорчатый, дальневосточный щитомордник, из земноводных – древесная лягушка. К югу постепенно исчезают такие сибирские элементы, как соболь, лось, росомаха, северный олень, и появляются южные виды млекопитающих (пятнистый олень, леопард, амурский горал, гигантская бурозубка). Характерные представители фауны Амуро-Уссурийского края показаны на рис. 9.109.

Неарктика. В Евразии зональные типы биомов имеют субширотное простирание. В Северной Америке границы зон холодного пояса и тайги также имеют направление, близкое к субширотному, однако к югу картина меняется (рис. 9.110). От Атланти- ческого побережья на запад к Скалистым горам зоны приобретают субмеридиональную

Рис. 9.108. Женьшень

ориентацию. Это происходит оттого, что благодаря теплому течению Гольфстрим северные границы зон смещаются в более высокие широты. Атмосферные осадки приносятся с Атлантического океана и из Мексиканского залива. В глубь континента их попадает все меньше. Поэтому с востока на запад происходит уменьшение увлажненности и смена зон от широколиственных лесов к степям (прериям) и пустыням умеренного пояса.

Вдоль атлантического побережья развиты буковые леса из американского бука (Fagus americana), а также сахарного клена (Acer saccharum). В составе древесного яруса встречается до 40 видов клена (рис. 9.111). Эти леса замечательны своей окраской – все оттенки красного и желтого осенью, которую в России называют золотой, в Канаде и США индейской.

Американские буковые леса менее тенисты, здесь хорошо развит травянистый ярус и лианы: “дикий виноград” (Parthenocissus quinquefolia), и несколько видов настоящего дикого винограда (Vitis). Дубовые леса, также как в Европе, занимают более континентальные районы, дальше от побережья Атлантического океана. Но в отличие от европейских они обладают очень богатым видовым составом. Кроме нескольких видов дубов, многочисленны виды кленов, орехов (Juglans), гикори (Carya), тюльпанное дерево (Liriodendron tulipifera).Фауна широколиственных лесов Северной Америки относится к обширной

221

Рис. 9.109. Характерные представители фауны Амуро-Уссурийского края. Рис. В. А. Ватагина, по Н. А. Бобринскому:

1 – харза; 2 – маньчжурский заяц; 3 – тигр; 4 – дальневосточный лесной кот; 5 – крот-могера; 6 – красный волк; 7 – енотовидная собака; 8 – черный медведь; 9 – восточный широкорот; 10 – пятнистый олень; 11 – наземный тритон; 12 – утка-мандаринка; 13 – черепаха-трионикс: 14 – горал

222

Рис. 9.110. Карта растительности восточной части Северной Америки, по Г. Вальтеру:

1 – районы, покрытые льдом; 2 – северная тундра; 3 – южная тундра;4 – лесотундра; 5 – бореальные хвойные леса; 6 – северные лиственные леса с примесью отдельных видов хвойных пород; 7 – буково-сахарнокленовые лиственные леса; 8 – смешанные дубовые леса; 9 – дубовые леса с большой примесью сосны (частично доминирующей); 10 – пойменные и заболоченные леса, частично субтропического характера; 11 – дубовогикориевые леса; 12 – северные прерии с осиновыми колками; 13 – высокозлаковые прерии; 14 – смешанные и низкозлаковые прерии (Великие равнины)

223

Рис. 9.111. Широколиственный лес (дубы, клены, гикори) в долине Миссури

Сонорской области Голарктического царства, включающей субтропические биомы Неарктики (см. рис. 9.68).

9.2.4. Биомы умеренно-теплых зон Южного полушария

Умеренно-теплые зоны Южного полушария располагаются примерно между 38и 50î ю. ш. Наземные биомы формируются здесь на разделенных океанами окраинах Южной Америки и Австралии и островах Тасмания, Новая Зеландия и др. А. Л. Тахтаджян (1978) относит их к Голантаркти- ческому царству.

Внетропическая часть Южной Америки известна под названием Патагония. Ботаники выделяют ее как Чилийско-Патагон- скую область Голантарктического царства, а зоологи как Патагонско-Чилийскую область Неотропического царства. Благодаря влиянию океана и горному барьеру Анд климат очень влажный и ровный. Температура самого холодного месяца 4 – 8îС, но лето – прохладное 13 – 16 îС. Годовое количество осадков 2000 – 3000 мм.

Почвообразование характеризуется интенсивным промывным режимом. На кис-

лых осадочных породах формируются бурые лесные почвы. На значительных площадях склонов и подножий гор, покрытых мощным слоем вулканического пепла, образуются своеобразные вулканические почвы – “трумао” с большим содержанием гумуса. Местами в северных районах на древней коре выветривания пепловых отложений почвы близки к красноземам.

В растительном покрове наблюдается постепенный переход от влажных субтропических лесов к умеренно-теплым листопадным. Растительность представлена так называемыми магелланскими субантаркти- ческими лесами из вечнозеленых нотофагусов (Nothofagus betuloides), дримиса, либоцедрусов, подокарпусов и др. (рис. 9.112). Здесь мало лиан и эпифитов. В наземном покрове господствуют мхи, покрывающие также стволы и ветви деревьев.

К югу и в верхней части склонов веч- нозеленые буки замещаются листопадными видами (Nothofagus pumilio, N. antarctica), лавролистным тиком (Aextoxicum punctatum) и хвойными из либоцедрусов, подокарпусов и саксеготеи (Saxegothea conspicua). В нижнем ярусе густые заросли

Рис. 9.112. Лес из южного бука

224

Рис. 9.113. Характерные представители фауны Патагонско-Чилийской области Неотропического царства. Рис. В. А. Ватагина, по Н. А. Бобринскому:

1 – кондор; 2 – гуанако; 3 – олень пуду; 4 – шестипоясный броненосец; 5 – вискаша; 6 – шиншилла; 7 – тинаму; 8 – хохлатая паламедея; 9 – пума, 10 – олень пампасов; 11 – мара; 12 – нанду

225

высотой до 10 м образуют бамбуки (Chus-quea quila, Ch. colihue), древовидные папоротники (Blechnum magellanicum), веч- нозеленые кустарники мирта, барбариса и др. В наземном покрове – красная водяника, ясколка, папоротники и обильные мхи. В этих летнезел¸ных лесах много торфяных болот.

Лесная растительность сильно нарушена. Особенно интенсивно сводится лес на восточных, защищенных от ветра склонах хребтов и на равнинах. Земли после вырубки и выжигания подвергаются сильной эрозии, на склонах образуются оползни. Рас- чищенные от леса участки используются главным образом под пастбища и посевы кормовых трав для крупного рогатого скота.

Животный мир Патагонии сохранился преимущественно в горах. Он неотделим от Неотропического царства. Характерные представители фауны Патагонско-Чилийс- кой области показаны на рис. 9.113.

Юг Австралии, остров Тасмания и Новая Зеландия южнее 38î ю. ш. располагаются в пределах умеренно-теплой зоны. Климат влажный, океанический. Средняя температура самого холодного месяца 5 – 8 îС; лето прохладное – 14 – 18 îС. Годовое количе- ство осадков превышает 1000 мм; распределяются они по сезонам равномерно. Благодаря теплой зиме вегетационный период продолжается практически круглый год.

В растительном покрове много вечнозеленых видов, что придает биомам зональных типов субтропический облик. Их характерные черты наиболее ярко выражены в Новой Зеландии. Отличительной чертой растительности являются леса из южного бука (Nothofagus), аналогичные ЧилийскоПатагонским.

Это дает основание ботаникам относить Новозеландскою область к Голантарктическому царству. Зоогеографы выделяют Новозеландскую область в составе Австралийского царства (см. рис. 9.72).

9.2.5.Степи

Âумеренно-теплых зонах по мере усиления засушливости климата лесные биомы сменяются травянистыми безлесными сообществами. В травостое господствуют многолетние зимостойкие, способные переносить длительную засуху злаки и ксерофитное разнотравье. Этот тип растительности в Северном полушарии в Евразии называют степью, в Северной Америке – прерией, в Южном полушарии в Аргентине – пампой, в Новой Зеландии – туссоком. Учи- тывая господствующую роль злаков в биомах этого типа, употребляют и общее название – злаковники. Обращает внимание, что такие роды злаков, как ковыль (Stipa), овсяница (Festuca), мятлик (Poa), житняк (Agropyrum) и др., доминирующие в растительном покрове злаковников, имеют биполярное распространение.

Северное полушарие. От венгерских пушт через всю центральную часть Евразии до Алтая и далее через Забайкалье в Монголию и Северо-Восточный Китай простираетсяПалеарктическая степная область Голарктического царства. Граница степных биомов с более северными лесными не резкая. Переходом служит лесостепь, представляющая собой мозаичный макрокомплекс, в котором массивы леса и пространства луговых степей резко отграничены друг от друга. Этим лесостепь отличается от саванны, где отдельно стоящие деревья естественно вкраплены в травянистый покров.

Биомы степей геологически сравнительно молоды. В пределах современного ареала они стали формироваться в основном уже в послеледниковое время. В тече- ние ледникового периода в так называемой перигляциальной зоне по окраине ледникового щита располагалась обширная тундростепь.

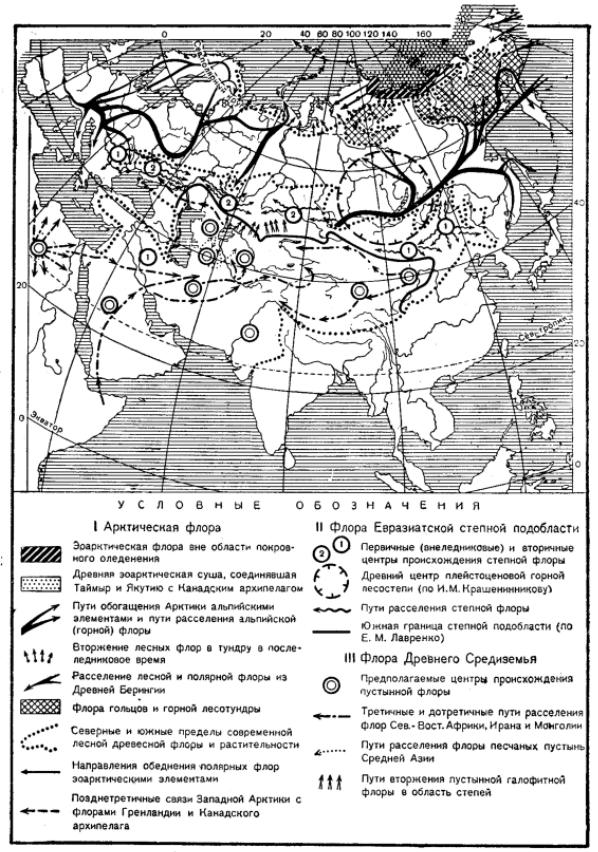

Степная флора, однако, существовала и ранее. В доледниковое время степные формации уже отмечались в пределах древнего Средиземья (в Передней и Средней Азии и в Иране); а также в горах Карпат, Балканского полуострова, на Кавказе и в Средней Азии. Все эти центры дали основную мас-

226

Рис. 9.114. Схема путей миграций и центров распространения флор степей, пустынь и тундр Евразии, по В. В. Алехину и В. С. Говорухину

227

су ксерофитной флоры современных степей Западной Евразии (рис. 9.114).

Степную растительность образуют |

|

|

|

виды, сформировавшиеся в основном в теп- |

|

|

|

лых и сухих условиях средиземноморского |

|

|

|

климата. С наступлением похолоданий в |

|

|

|

плейстоцене эта ксеротермофитная расти- |

|

|

|

тельность трансформировалась в криоксе- |

|

|

|

рофитную перигляциальную. Северные бо- |

|

|

|

лее влаголюбивые виды (широкотравье, кор- |

Рис.9.116. Широтно-зональная смена растительного |

||

|

|||

невищные луговые мезофитные злаки и осо- |

покрова степей, по В. Г. Мордковичу: |

||

ки северных степей) проникли в степи из |

А – северная луговая степь; Б – типичная ковыльная |

||

лесной зоны. |

степь;В – южная типчаково-ковыльная степь |

||

Огромная протяженность евразиатских |

ния масс плотного и тяжелого воздуха. На- |

||

степных ландшафтов с севера на юг и с за- |

помним, что в умеренном поясе над Атлан- |

||

пада на восток определяет зональные и про- |

тическим океаном располагается баричес- |

||

винциальные изменения растительных со- |

кий центр низкого давления. Воздушные |

||

обществ. С запада на восток выделяют про- |

массы устремляются из Азии в западном на- |

||

винции: Европейско-Казахстанскую, Забай- |

правлении. Отрог изобар высокого давле- |

||

кальскую, Центральноазиатскую. С севера |

ния, тянущийся на запад от Сибирского ан- |

||

на юг степи делятся на подзоны. Так, в Ев- |

тициклона, был впервые описан в начале |

||

ропейско-Казахстанской провинции выде- |

ХХ века климатологом А. И. Воейковым и |

||

ляют подзоны северных луговых, типичных |

получил название “оси Воейкова”. Эта ось |

||

и южных сухих степей (рис. 9.115). По мере |

служит ветроразделом: к северу от нее дуют |

||

увеличения засушливости климата меняет- |

теплые, влажные, несущие осадки западные |

||

ся облик растительности (рис. 9.116). |

ветры (западный перенос); к югу преобла- |

||

|

дают сухие и холодные северо-восточные |

||

|

и восточные ветры. По мере продвижения |

||

|

запад воздействие азиатского антициклона |

||

|

ослабевает. Степная зона Восточной Евро- |

||

|

пы доступна теплым и влажным воздушным |

||

|

массам, приходящим с Атлантики. Средние |

||

|

температуры января в Молдавии -4 îÑ (àá- |

||

|

солютный минимум до -25 îÑ); â Òóâå, íà- |

||

|

ходящейся во власти зимнего антициклона, |

||

|

äî |

-35 îС (абсолютный минимум до |

|

|

-50 îÑ). |

||

|

|

Весной Сибирский антициклон осла- |

|

Рис. 9.115. Деление степной зоны на подзоны, |

бевает, а затем исчезает. На его месте вслед- |

||

по А. А. Чибилеву: |

ствие прогревания земной поверхности и |

||

1 – лесостепь; 2 – северная луговая степь; |

нижних слоев атмосферы устанавливается |

||

3 – типичная степь; 4 – южная степь |

|||

область низкого давления. Значения темпе- |

|||

|

|||

|

ратуры июля мало различаются по мере дви- |

||

Усиление континентальности климата |

жения по долготе: в Придунайской низмен- |

||

в степной зоне связано с действием Сибир- |

ности 23 îС, на Южном Урале 22 îÑ, â Çà- |

||

ского антициклона. Мощный барический |

байкалье 20 îÑ. |

||

центр устойчивого высокого давления фор- |

|

Важным фактором формирования степ- |

|

мируется осенью и зимой над просторами |

ных биомов является количество и ритми- |

||

Центральной Азии вследствие активного |

ка выпадения атмосферных осадков. В ев- |

||

выхолаживания территории и формирова- |

ропейской лесостепи выпадает до 500 мм, |

||

228

к югу и востоку количество осадков снижается – в Туве 215 мм. Испаряемость в Восточноевропейском секторе около 1000 мм.

Сезонный ход выпадения |

|

|

осадков определяется в Европе за- |

|

|

падным переносом, в Центральной |

|

|

Азии муссонами. В европейских |

|

|

степях осадки выпадают в основ- |

|

|

ном весной и осенью; летом царит |

|

|

засуха, процессы жизнедеятельно- |

|

|

сти замирают. В степных областях |

|

|

Центральной Азии наблюдается |

|

|

летний пик увлажнения на фоне за- |

|

|

сушливых и холодных весны и осе- |

|

|

ни (рис. 9.117). Здесь под действи- |

|

|

ем летнего муссона дожди выпада- |

|

|

ют в течение 1 – 1,5 месяцев (в |

|

|

июле – августе). Поскольку в этот |

|

|

же период наблюдается и максимум |

|

|

тепла, интенсивность жизнедея- |

Рис. 9.118. Карта типов почв степной области Восточной Европы и |

|

тельности высокая. |

прилегающих лесных районов, по Г. Вальтеру: |

|

Выдающимся феноменом |

1 – подзолистые почвы; 2 – луга и болота; 3 – карбонатное засоле- |

|

степных биомов являются черно- |

ние; 4 – серые лесные почвы; черноземы: 5 – северные; |

6 |

земы – самые богатые почвы на |

– мощные; 7 – обыкновенные; 8 – южные;9 – каштановые и бурые |

|

пустынно-степные почвы; 10 – песчаные дюны; 11 – каменистые |

||

планете. Классическая область их |

почвы. п – поды (бессточные степные блюдца); с – засоленные |

|

распространения – причерномор- |

почвы (солончаки) |

|

ские и приазовские степи. Карта |

|

|

типов почв степной области Восточной Ев- |

ной структуре степных биомов в целом (рис. |

ропы и прилегающих лесных районов дает |

9.118). |

наглядное представление о пространствен- |

Высокая продуктивность травянистой |

|

растительности, засушливое лето и известь- |

|

содержащие почвообразующие и материн- |

|

ские породы (л¸сс, мел, известняк) – вот три |

|

определяющих условия формирования ти- |

|

пичного чернозема. |

|

В структуре растительных сообществ |

|

мощно развиты как надземная, так и под- |

|

земная части (рис. 9.119). Степные травы |

|

ежегодно продуцируют десятки тонн зеле- |

|

ной и корневой массы на гектар. Эта масса |

|

потребляется растительноядными живот- |

|

ными; значительная ее часть отмирает и раз- |

|

лагается редуцентами. Накопление гумуса в |

|

черноземах является следствием неполно- |

|

го цикла деятельности микроорганизмов, |

|

которые из-за летней засухи и зимних мо- |

|

розов успевают осуществить лишь первые |

Рис. 9.117. Сезонная ритмика выпадения атмосферных осад- |

стадии трансформации органического веще- |

ков в степных биомах Восточной Европы и Центральной |

ства. Это приводит к резкому доминирова- |

Азии, по В. Г. Мордковичу |

|

229

Рис. 9.119. Вертикальная структура степного сообщества, по М. С. Шалыту:

1 - Euphorbia segueriana; 2 – Festuca sulcata;

3 – Salvia nutans, 4 - Stipa lessingiana

нию в черноземах процессов гумификации органических остатков над процессами их минерализации. Известьсодержащие материнские породы способствуют связыванию гуминовых кислот в труднорастворимые гуматы кальция. Таким образом, осуществляется главный процесс формирования черноземов – гумусонакопление.

По мере продвижения на юг условия для образования черноземов в связи с повышением температуры и усилением засушливости климата становятся все менее благоприятными: уменьшается мощность гуму- сово-аккумулятивного горизонта и иллювиального горизонта (горизонта вмывания). Последний формируется под действием нисходящего потока веществ. Поднимается граница непромачиваемого почвенного горизонта, в котором наличие карбонатов устанавливается с помощью соляной кислоты, – от капли кислоты начинается бурное

выделение углекислого газа, почва “вскипает”.

Рис. 9.120. Широтно-зональная смена почв, по В. Г. Мордковичу:

1 – гумусово-аккумулятивные горизонты; 2 –ил- лювиальные горизонты; 3 – материнская порода; 4 – потолок вскипания карбонатов под действием соляной кислоты

Подзональные различия степных биомов находят отражение в почвенном покрове: от луговых степей к опустыненным последовательно сменяют друг друга мощные, обыкновенные и южные черноземы, темно- и светло-каштановые почвы (рис. 9.120).

Богатство почв предопределило судьбу степных биомов: почти повсеместно они превращены в пахотные угодья. Некоторое представление о первозданной степи дают картины художников, произведения поэтов и писателей XIX века (рис. 9.121) и заповедники.

Выше уже были названы подзоны восточноевропейских степей. При движении с севера на юг отмечаются следующие изменения в растительном покрове: 1) густой травостой луговых степей сменяется разреженным на юге; 2) красочность степей уменьшается; 3) на севере преобладают многолетники, к югу значительно усиливается роль однолетников; 4) широколистные злаки к югу уступают место злакам узколистным – ковылям, типчаку и др.; 5) видовая насыщенность (число видов на определенную площадь) убывает от 50 – 80 видов на

230