Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf

Cavanillesia arborea и др. (сем. Bombacaceae, к этому же семейству относятся баобабы) имеют вздутый бочкообразный ствол. В растительном покрове аридных областей Неотропического царства господствуют суккуленты, ксерофитные кустарники и полукустарники. Большую роль играют кактусы: многочисленные видыOpuntia, Cereus, Mamillaria, Echinocactus и др. (рис. 9.39); крупные агавы и лилейные (Yucca, Dasylirion).

ÂЦентральной Америке, в южной ча- сти Бразилии и Уругвае огромные пространства заняты саваннами, называемыми здесь кампосами (рис. 9.40). Так же, как в саваннах Африки, основу травяного покрова слагают многолетние злаки, но здесь они не достигают столь больших размеров (обычно не более 1 м высотой) и редко образуют сомкнутый травостой. Наряду со злаками много сложноцветных, бобовых, вербеновых, амарантовых и др. На фоне трав разбросаны невысокие листопадные и веч- нозеленые деревья и кустарники. По долинам рек – галерейные леса с большим участием пальм. Особенно типичны леса из восковой пальмы (Copernica cerifera) (рис. 9.41). Листья пальмы покрыты толстым восковым налетом, который собирают как ценное сырье.

Характерными обитателями кампосов являются многочисленные грызуны – капибара, пака, агути, а также питающиеся термитами большой муравьед и броненосцы (рис. 9.42, 9.43); из птиц – американский страус нанду. Важную роль в опылении цветков играют колибри (рис. 9.44)

Âбассейне Ориноко, в пределах Венесуэлы и отчасти Колумбии распространены саванны, называемые льянос. Мощные разливы рек во время периода дождей приводят к затоплению огромных пространств,

àпосле ухода воды остаются трудно проходимые болота с зарослями осоковых и водных растений. Для льяносов характерна маврикиева пальма (Mauritia flexuosa), которая, так же как масличная пальма для жителей Африки, является “деревом жизни”. Сердцевина ее ствола выполнена крахмалистыми клетками, плоды съедобны, из оси

соцветий получают сладкий сок, идущий на приготовление вина.

Рис. 9.38. Ландшафт каатинги:

Вверху – бутылочные деревья, по A. Schimper; внизу – цветущее бутылочное деревоCavanillesia arborea, по Г. Вальеру

171

Рис. 9.40. Саванна Центральной Америки

Рис. 9.39. Заросли кактусов весной

Рис. 9.42. Большой муравьед, по А. Э. Брему

Рис. 9.41. Роща восковой пальмы (Copernica cerifera)

Рис. 9.43. Шестипоясный броненосец, |

|

по А. Э. Брему |

Рис. 9.44. Колибри, по А. Э. Брему |

|

172

В Австралийском царстве в областях, где резко выражен сухой сезон, распространены редколесья и саванны, но в отличие от других тропи- ческих царств листопадные деревья в них отсутствуют. Здесь распространены вечнозеленые эвкалипты, а у многочисленных видов Acacia вместо листьев образуются филлодии – расширенные че- решки листьев, принимающие облик листовой пластинки (рис. 9.45).

Характерный элемент ландшафта – термитники (рис. 9.46). Стада копытных, обычные для африканской саванны, в Австралии замещаются крупными кенгуру (рис. 9.47).

По мере продвижения в глубь континента, где климат становится еще

суше, эвкалиптовые и акациевые редколесья замещаются жестколистными вечнозелеными кустарниками (скребами). Различа-

Рис. 9.46. Эвкалиптовое редколесье с многочис- |

Рис. 9.47. Гигантский рыжий кенгуру |

|

ленными термитниками |

||

|

173

Рис. 9.48. Мульга-скреб в период дождей

ют несколько типов скребов: малли-скреб с господством кустарниковых эвкалиптов, мульга-скреб с господством акаций (рис. 9.48).

9.1.3. Пустыни

Ведущим фактором, определяющим формирование биомов пустынь, является жаркий и сухой (аридный) климат; пустынные биомы называют также аридными. Они характеризуются разреженным растительным покровом и своеобразным животным миром. И растения и животные приспособлены к жизни в условиях дефицита воды и жары. Биологические процессы почвообразования замедлены. Почвы примитивные, обычно их разделяют по механическому составу на: пустынные щебнистые, галечные, песчаные, глинистые; на засоленных грунтах – солончаковые. В более благоприятных условиях формируются пустынные сероземы.

Области с аридным климатом располагаются симметрично по обе стороны тропического пояса и находятся под воздействием субтропических центров высокого атмосферного давления. Они тяготеют к западным окраинам континентов, где зарождаются пассаты (см. гл. 2). В Азии и Северной Америке пустыни заходят в континентальные секторы умеренного пояса, мало доступные для воздушных масс, несущих влагу с океана (рис. 9.49).

Парадокс образования пустынь в приокеанических секторах, где близость океана, казалось, должна была бы смягчать сухость климата, объясняется, с одной стороны, тем, что пассаты, дующие с континента, в своих “корнях” – сухие ветры. С другой стороны, они отгоняют от берега теплую воду, на место которой поднимается с глубины холодная. Так образуются холодные вдольбереговые течения. Формирующиеся над океаном воздушные массы, приходя на горячую сушу, умеряют жару, но не дают дождя.

В условиях благоприятного режима тепла и влаги облик биомов определяется характером растительного покрова. В пустынях же, где растительный покров отсутствует или он очень разрежен, внешний вид ландшафта связан прежде всего с характером рельефа и составом поверхностных отложений. Выделяют пустыни аккумулятивные и денудационные. Аккумулятивные пустыни представляют собой равнины, сложенные толщей рыхлых отложений. Под воздействием ветра песчаные отложения, не защищенные растительностью, перевеиваются, образуя эоловые формы: барханы, бугры, гряды и т. п. (рис. 9.50). На отложениях тяжелого механического состава формируются глинистые пустыни; на засоленных грунтах и залегающих близко к поверхности сильно минерализованных грунтовых водах – солончаковые.

Второй тип пустынь – денудационные. Это возвышенные территории, на которых обнажаются коренные породы или развит плащ щебнисто-галечниковых отложений. Соответственно денудационные пустыни могут быть каменистыми, щебнистыми и галечниковыми. В облике этих пустынь в условиях аридного климата, как это не парадоксально, широко развиты эрозионные формы рельефа, образованные временными водотоками (рис. 9.51). Отдавая должное работе водотоков, возникающих в пустыне после ливневых дождей, следует подчеркнуть, что многие ныне аридные области в четвертичном периоде пережили влажные (плювиальные) эпохи, когда осадков выпадало больше и деятельность поверхностных

174

Ва.Г у:льтер

ридныА обе земногласти шо поара,

.9 .49

.Ðèñ

пер-о аяуанск

чилийск–

Í– 3àìèá;

С– 2онора;

устыП ни:1

ни,лупусты .степи)

лузаспо ливыуш (се поаванны,

ливые;уш –в

çàñ–

ушзас бливые;

а крайне–

пустынейой

египетс аравийск-ско

стралии;вА –6 араСах

ральнойент

зас– ливыуш обе Цласти

àððÊ 5ó;

ная;прибреж –4

175

Рис. 9.50. Барханы в пустыне Намиб: Внизу – космический снимок

вод как эрозионная, так и аккумулятивная была весьма значительной.

Само название “пустынные биомы” отражает скудость органической жизни, ее низкую биологическую продуктивность. Однако следует подчеркнуть, что биоты пустынь начали формироваться еще в неогене, 25 – 30 млн лет назад, когда установились глобальные закономерности океанической и атмосферной циркуляции, а вслед за формированием горных цепей, преградивших путь воздушным массам, дующим с океана, последовала аридизация климата внутриконтинентальных областей.

Рис. 9.51. Сильно расчлененная временными водотоками поверхность низкогорий. Западная Туркмения

Ввиду своей древности пустынные биомы характеризуются большим биологическим разнообразием. Они порождены биотами тропических лесов. За миллионы лет постепенной аридизации климата появились новые формы, прекрасно приспособленные к жизни в условиях дефицита влаги и высоких температур. Заметим, что многие адаптации пустынных растений и животных оказались полезными и для жизни в условиях похолодания, наступившего в конце неогена.

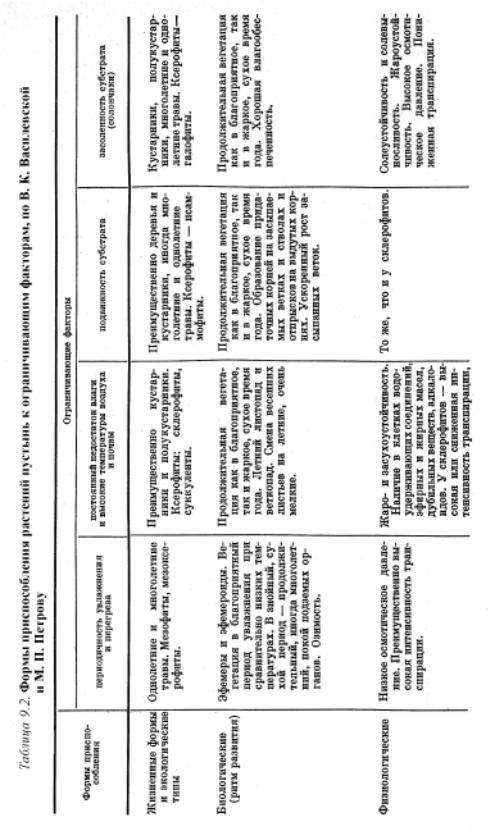

Пустынные растения представлены как травами (эфемерами, эфемероидами, многолетниками), так и переходными формами от полудревесных (полукустарников) к древесным – кустарникам и деревьям. Формы приспособления растений

пустынь к ограничивающим факторам представлены в табл. 9.2.

Адаптации животных к недостатку влаги, высоким температурам также выработались в процессе длительного естественного отбора. Эти приспособления проявляются в способности ограничиваться небольшим количеством питьевой воды и заменять ее влагой, находящейся в растениях, в крови и тканях поедаемых животных; использовать метаболическую воду; в зимней и летней спячке; в уходе в убежища для сокращения расхода воды на физиологические процессы,

176

177

Таблица 9.2. (окончание)

178

Наиболее приспособленным к крайним |

10 мин. до 100 л воды. Эта вода быстро вса- |

тепловым воздействиям и условиям недо- |

сывается из желудка и уходит на восстанов- |

статка воды в пустыне можно считать вер- |

ление запасов воды в тканях. |

блюда (рис. 9.52). Механизмы регулирова- |

Кроме того, у верблюда имеется еще |

ния водного и температурного режима это- |

одно замечательное свойство, позволяющее |

го самого крупного животного пустыни |

ему приспосабливаться в условиях пусты- |

очень своеобразны (Shmidt-Nilsen, 1964). В |

ни, как к недостатку воды, так и к дефициту |

отличие от мелких животных, которые мо- |

пищевого белка. Как известно, основной |

гут укрыться в жаркое время в тени или в |

объем воды выделяется почками с продук- |

норах, верблюд всегда находится под пря- |

тами обмена, главную часть которых состав- |

мым воздействием солнца. |

ляет мочевина. У верблюда же большая |

|

часть мочевины, всасывается в кровь. Да- |

|

лее она поступает в преджелудки. Микро- |

|

флора последних синтезирует из мочевины |

|

полноценный белок, который утилизирует- |

|

ся организмом. Таким образом, одновре- |

|

менно резко снижается количество воды, |

|

затрачиваемой на выведение мочевины, и |

|

восполняется дефицит белка. Подобным |

|

свойством в какой-то мере, вероятно, обла- |

|

дают и другие жвачные животные пустынь. |

|

В пустыне туманов Намиб почти не |

|

выпадает дождей. Жуки-чернотелки в пред- |

|

рассветные часы поднимают вверх заднюю |

|

часть тела и ожидают пока капелька росы |

|

не скатится к ним в рот (рис. 9.53). |

Рис. 9.52. Верблюды в пустыне Сахара |

|

Верблюды относительно мало потеют |

|

и выделяют в моче и кале ограниченное ко- |

|

личество влаги. Важное значение имеет изо- |

|

ляционный слой шерсти, благодаря которо- |

|

му расход воды на охлаждающее испарение |

|

сокращается. Сравнение количества воды, |

|

испаряемой стриженым и нестриженым |

|

верблюдом, показало, что первый испаряет |

|

на 50% больше воды, чем второй. |

|

Объем плазмы крови верблюда даже |

Рис. 9.53. В ожидании капли конденсационной |

при остром недостатке воды меняется мало, |

влаги. Пустыня Намиб |

что обеспечивает нормальное кровообраще- |

|

ние. Это обусловлено тем, что обезвожива- |

Не менее важны адаптации животных |

ние происходит вследствие потери воды, |

к жизни в условиях высоких температур. |

содержащейся в клетках и тканях животно- |

Особенно сильно раскаляется в дневные |

го. Верблюд выдерживает очень сильное |

часы поверхность почвы. Поэтому боль- |

обезвоживание организма, теряя в жаркие |

шинство животных пустыни живет в норах |

дни без водопоя до 20,5% массы тела и бо- |

и ведет ночной образ жизни. На рис. 9.54. |

лее. Дефицит воды при обильном водопое |

показано, что температуры понижаются как |

быстро восстанавливается. Так, верблюд |

при переходе в приземные слои воздуха, так |

после длительной жажды может выпить за |

и при опускании в норы. Кроме того, сис- |

179

Рис. 9.54. Распределение температур в Каракумах в мае, по М. П. Петрову: Цифры – температура в предрассветные часы; цифры в кружках – дневная температура,îÑ

ра. Она представлена песчаными, щебнистыми и галечниковыми равнинами, среди которых возвышаются островные горы. Полоса пустынь простирается еще дальше на восток по направлению к Красному морю, захватывает Аравию и доходит до пустыни Тар на северо-западе Индии.

тема нор строится таким образом, что в них возникает естественный ток воздуха, и они хорошо проветриваются.

Большие уши пустынных животных, пронизанные массой кровяных сосудов, служат своеобразными охлаждающими радиаторами (рис. 9.55).

Одной из форм приспособления к существованию в условиях открытых пространств и разреженной растительности в пустынях является способность животных к быстрому перемещению. Быстрый бег и полет помогают как в поисках пищи и воды, так и в спасении от врагов.

В Северной Африке расположена одна из величайших пустынь мира – Саха-

Рис. 9.55. Пустынный заяц. Сахара

Климат Сахары экстрааридный, обусловленный ее положением в тропических широтах в зоне зарождения сухих пассатных ветров. Это одна из наиболее жарких пустынь Северного полушария. Средние годовые температуры воздуха более 20 îС, а июльские доходят до 37 îС; январские – более 10 îС. Годовые суммы осадков на большей части территории составляют менее 70 мм. Наиболее сухой является центральная Сахара, здесь осадки не выпадают по несколько лет подряд. Испаряемость же очень высокая – 4500 – 5000 мм.

Приведем описание начала дня в Сахаре: “В ранние утренние часы с поражающей ясностью видны все подробности окружающего мира. Однако по мере того, как усиливается прогревание, воздух на горизонте начинает мерцать и становится мутным. Спавший до этого ветер со свежими силами спешит в далекий путь. Он вздымает пыль и песок и вскоре окутывает горы и равнины пеленой мглы. Ветер пустыни не приносит прохлады. Наоборот, он безмерно усиливает жару, делая ее нестерпимой. Облака песка и пыли заслоняют солнце, превращая его диск в мутно-красное пятно. В полуденные часы пустыня превращается в огромный спящий мир без тени. Мы как будто в печи или внутри вогнутого зеркала. Колышущаяся, горячая, раскаленная страна …”

180