Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf

Рис. 9.15. Виды широконосых обезьян с длинными цепкими хвостами, по К. Шефферу

Рис. 9.17. Царица в термитнике

дов и 85% видов являются эндемичными для острова; из 2546 видов орхидей Новой Гвинеи 2534 вида встречаются только на этом острове.

В состав древесного яруса входят:

Dipterocarpus, Shorea, Caesalpinia,

Canarium, Epicharis, фикусы и другие; многочисленны пальмы из родов Corypha, Areca, Cyrtostachys. Огромное количество эпифитов и лиан (в том числе пальма Calamus). В горных гилеях встречаются хвойные – Podocarpus, Libocedrus. ИндоМалайское царство – родина многих пряных растений: гвоздичного дерева (Eugenia aromaticus), мускатного ореха (Myristica fragrans), коричного дерева (Cinnamomum zeylanicum).

Виды рода Rafflesia растут на больших Зондских островах. Это паразиты, питающиеся за счет деревьев тропического леса. Растение прорастает из-под коры растенияхозяина в виде бутона, развертывающегося в пятилепестный мясистый красный с пят-

Рис. 9.16. Трехпалый ленивец, по А. Э. Брему

нами цветок. Rafflesia arnoldii на острове Ява достигает более 1 м в диаметре – это величайший в мире цветок (рис. 9.18). Он издает сильный трупный запах, привлекающий мясных мух-опылителей.

Растения дождевых тропических лесов испытывают недостаток минерального питания. Некоторые из них компенсируют недостаток биогенных солей благодаря ловле и перевариванию мелких животных. К их числу относится род Nepentes, часто встре- чающийся в тропических лесах на островах Малайского архипелага. Это большей частью кустарниковые или полукустарниковые лианы, поднимающиеся по стволам дере-

Рис. 9.18. Цветок раффлезии – растения, паразитирующего на корнях деревьев тропического леса

161

Рис. 9.19. Непентес (Nepentes hybrida), по: “Жизнь растений”

Рис. 9.20. Мирмекофилия – симбиоз растения с муравьями, по К. Шафферу:

Мирмекодия колючая (Myrmecodia echinata); на продольном разрезе клубня видны полости, в которых обитают муравьи

вьев на десятки метров. Наряду с обычными листьями у них развиваются своеобразные видоизмененные листья-кувшины с крышечкой, представляющие собой ловчие аппараты длиной от 2,5 до 30 см (рис. 9.19). Яркие кувшины, висящие между ветвями деревьев, привлекают к себе не только насекомых, но даже мелких птиц и зверьков. Кувшин непентеса выполняет функции желудка у животного: количество жидкости в нем может достигать двух литров, причем само растение выделяет ферменты, играющие роль желудочного сока.

Высоко в кронах деревьев в тропическом лесу Юго-Восточной Азии произрастают виды Myrmecodia. Стебель этих растений образует крупный клубень, пронизанный многочисленными галереями и ходами, в которых живут муравьи (рис. 9.20). Как уже говорилось, это явление называется мирмекофилией: симбиоз с муравьями помогает растению защититься от насекомыхвредителей.

Весьма разнообразны виды фикусов, среди которых выделяется баньян – дерево Будды, или священная смоковница (Ficus bengalensis). По мере роста его развесистой кроны, от ветвей выходят прямые воздушные корни, которые, достигнув земли, укореняются. Со временем они приобретают вид настоящих стволов, от них также начи- нают отходить облиствленные ветви. Так постепенно из одного дерева вырастает целая роща (рис. 9.21).

Рис. 9.21. Баньян (Ficus bengalensis): Ходульные корни несут огромную крону

Индусы увидели в непрерывно растущем дереве олицетворение вечнотворческой силы природы. Согласно легенде именно в тени баньяна Будда познал ничтожество земной жизни и вечность мироздания. Для разрастания кроны требуются особенно благоприятные условия, поэтому священные смоковницы растут обычно вблизи храмов, где за ними ухаживают монахи.

Животный мир дождевых тропических лесов Индо-Малайского царства наиболее типичен для царства в целом (см. рис.4.9). Млекопитающие представлены эндемич-

162

ным отрядом шерстокрылов. Из человеко- |

|

||

образных обезьян обычны гиббоны; на ос- |

|

||

тровах Борнео и Суматра встречаются оран- |

|

||

гутанги. Из копытных только здесь обита- |

|

||

ют чапрачный тапир, три вида носорогов, |

|

||

дикий бык бантенг. Из хищных характерны |

|

||

тигры, леопарды. Из птиц замечателен ве- |

|

||

ликолепный фазан аргус. Из пресмыкаю- |

|

||

щихся гигантский варан с острова |

Êî- |

|

|

ìîäî. |

|

|

|

В Австралийском царстве влажные |

|

||

тропические леса имеются на северо- |

|

||

восточном побережье. Флористически эти |

|

||

гилеи близки к индомалайским. Здесь рас- |

|

||

тут фикусы, пальмы, тропические хвойные |

|

||

(Agathis), но есть и араукарии и подокарпу- |

|

||

сы, что сближает эти гилеи с амазонскими. |

Рис. 9.22. Заросли древовидных папоротников |

||

Много древовидных папоротников |

|||

на северо-восточном побережье Австралии |

|||

(рис. 9.22). Обильны эпифиты и лианы. |

|||

|

|||

Для животного мира Австралийских |

На влажном восточном побережье Ав- |

||

гилей обычны лазающие сумчатые (см. |

стралии господствуют эвкалиптовые леса. |

||

рис. 8.11): древесный кенгуру, сумчатые ку- |

Они довольно сильно отличаются от дож- |

||

ницы, сумчатые мыши, сумчатые барсуки. |

девых тропических лесов других царств. |

||

Богато представлены плотоядные крыланы, |

Несмотря на то, что деревья достигают вну- |

||

гроздьями висящие днем на высоких дере- |

шительных размеров, листовые пластинки |

||

вьях. Скрываясь в густых лесах, живут стра- |

у них располагаются вертикально. Поэтому |

||

усоподобные казуары. Интересны больше- |

лес – светлый с хорошо развитым травяным |

||

ногие, или сорные куры, замечательные |

покровом (рис. 9.23). В кронах эвкалиптов |

||

тем, что они не насиживают яйца, а сносят |

|

||

их в кучи растительного сора, где они раз- |

|

||

виваются под влиянием теплоты от гние- |

|

||

ния. Украшением леса являются райские и беседковые птицы, попугаи.

Рис. 9.23. Влажный эвкалиптовый лес (а): б – основание ствола эвкалипта

163

обитают питающиеся их листвой сумчатые медведи коала (рис. 9.24).

Рис. 9.24. Сумчатый медведь коала, по А. Э. Брему

9.1.2. Тропические листопадные леса и саванны

На материках, лежащих в тропических широтах к северу и югу от экватора, где устанавливается режим субэкваториальной муссонной циркуляции, осадки в течение года выпадают неравномерно. Вследствие более сильного нагревания летом суши соответствующего полушария, в субэкваториальный пояс смещаются от экватора низкое атмосферное давление и влажный воздух; лето – сезон дождей. Зимой в субэкваториальный пояс из тропических широт смещаются высокое атмосферное давление и сухой воздух; зима – сезон засухи. У экватора бездождье может продолжаться не более одного месяца; чем ближе к субтропическим поясам высокого атмосферного давления, тем отчетливее начинают проявляться сезоны бездождья и дождей, тем меньше выпадает осадков и тем дольше сухой сезон.

Периодичность выпадения атмосферных осадков четко выражена также в областях с муссонным климатом. Вся Юго-Вос- точная Азия находится во власти муссонных ветров, дующих зимой с Азиатского материка (сухой сезон), а летом с Тихого и Индийского океанов (сезон дождей).

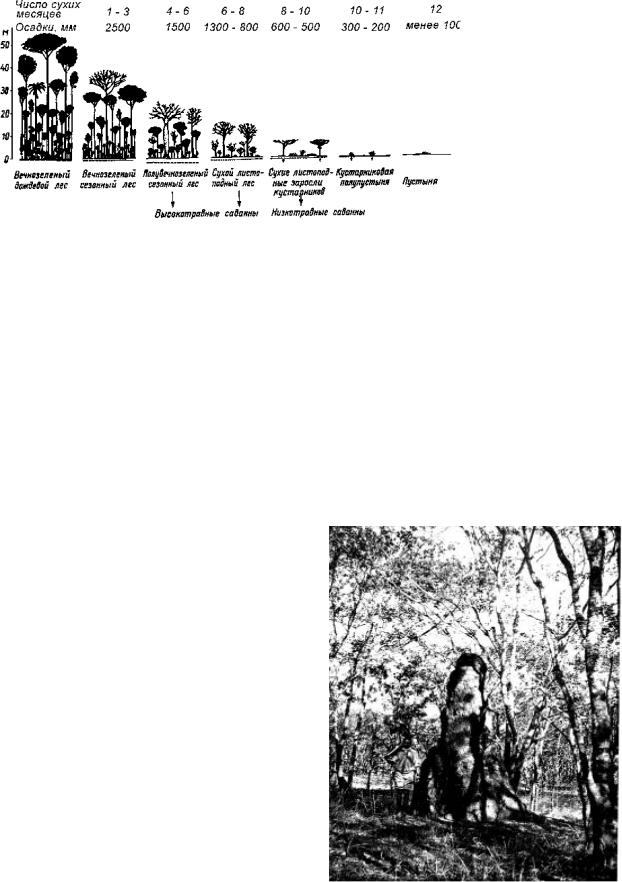

Неравномерность выпадения атмосферных осадков, уменьшение их количе- ства при сохранении высокого радиационного баланса является главной причиной перехода биома дождевых тропических лесов (гилей) в биомы листопадных лесов и саванн. Животный мир тропических лесов уступает место животным саванн. В конеч- ном счете направленная аридизация климата приводит к формированию биома тропических пустынь, завершающего ряд биомов жаркого пояса (рис. 9.25).

Таким образом, причиной формирования листопадных тропических лесов является сезонность климата, в которой выражены два времени года – первое очень сухое и жаркое, второе – более прохладное, но дождливое. Переход от типичного дождевого леса к лесу, где выражены сезонные явления, осуществляется весьма постепенно. В условиях, где засушливый период длится 1 – 2,5 месяцев, уже намечается известная периодичность в развитии растений. Она проявляется в одновременном сбрасывании деревьями листвы в сухой сезон и появлении новых листьев с началом сезона дождей. При этом листопадные породы образуют верхний ярус, в то время как в нижних ярусах сохраняются вечнозеленые виды. К числу приспособлений, защищающих деревья от засухи, относятся почечные чешуи и толстая кора на стволах. У вечнозеленых растений листья становятся мелкими и жесткими.

Другим приспособлением является суккулентность. Суккуленты (стеблевые и листовые) обладают специальными запасающими воду тканями, которые наполняются после дождей и затем длительное время удовлетворяют потребность растений в воде. Транспирация у суккулентов крайне слабая; растут они медленно. Стеблевыми суккулентами являются кактусы, древовид-

164

ные молочаи; листовыми суккулентами – агавы, алоэ и др.

При уменьшении количества атмосферных осадков и увеличении продолжительности сухого сезона число листопадных пород увеличивается. Поскольку листву сбрасывают деревья верхних ярусов, в глубь леса начинает проникать все больше солнеч- ного света, благодаря чему деревья нижнего яруса, кустарники и травы получают бурное развитие. Увеличение продолжительности сухого сезона до 6 – 8 месяцев и уменьшение годового количества осадков до 600 мм и менее приводит к замещению тропи- ческих лесов биомами саванн.

Саванновые формации разных биогеографических царств имеют флористические различия, но объединены общими чертами строения: наличием травяного покрова (преимущественно из ксерофильных злаков) и несомкнутого верхнего яруса из деревьев и кустарников, стоящих поодиночке или группами. Важную роль в переработке растительной массы играют термиты; термитники составляют характерный элемент ландшафтов листопадных тропических лесов и саванн (рис. 9.26).

В сокращении площади тропических лесов и увеличении площади саванн важную роль играет деятельность человека. После массированной вырубки девственные тропические леса уже не восстанавливаются. Кроме того, в период засухи часто слу- чаются пожары. Происходи деградация лесов, ведущая к формированию редколесья и

саванн на их месте. Можно предположить, что еще первобытный человек сознательно или по неосторожности, вызывая пожары, способствовал формированию обширной зоны африканских саванн.

Процесс трансформации саванн связан также с неумеренным выпасом скота, который ведет к разра-

станию колючих кустарников. Колючки у растений появились в результате естественного отбора как защита от пасущихся диких животных. Колючие деревья и кустарники особенно характерны для африканской саванны, где издавна паслись многочисленные стада диких копытных. В Австралии только кенгуру могут быть отнесены к пастбищным животным, поэтому здесь почти совершенно отсутствуют колючие растения. Для борьбы с кустарниками, которыми зарастают пастбища, широко применяется ог-

Рис. 9.26. Редкостойный листопадный лес в облиствленном состоянии в сезон дождей:

На переднем плане – 4-метровый термитник

165

невая чистка, т. е. те же самые палы. К отрицательным последствиям выжигания растительности относятся усиление процессов эрозии на склонах и дефляции легких песчаных почв.

Следует отметить, что многовековое, регулярное воздействие огня привело к появлению растений-пирофитов, приспособленных и даже нуждающихся в воздействии высоких температур. К числу таких приспособлений относятся: запас спящих почек, способность к корневому возобновлению, устойчивость к нагреву стволов и семян. Высокая всхожесть семян на открытых уча- стках позволяет растениям успешно переживать пожары. Особый интерес представляют более специфические адаптации: стимуляция цветения обгоранием и прорастания семян водными вытяжками из обугленной древесины. Может быть, самый яркий пример зависимости от пожаров - некоторые австралийские и южноафриканские протейные с одревесневающими толстостенными плодами. Такие плоды по несколько лет сохраняют жизнеспособные семена и хорошо защищают их, но для раскрывания плода и рассеивания семян необходим сильный нагрев.

Если следствием антропогенного воздействия на тропические леса является превращение их в саванны, то следствием воздействия человека на саванны является их опустынивание. “Сахельская трагедия” служит тому примером. Сахель – переходная полоса между саваннами и пустыней Сахара, населенная народами, занимающимися в основном скотоводством и ведущими ко- чевой образ жизни. Начиная с 1960-х гг. эта область испытывает сильнейшие засухи. Растительный покров деградирует, чему нимало способствуют неумеренный выпас скота и использование древесно-кустар- никовой растительности на топливо. Лишенная растительности почва отражает больше солнечных лучей, что меняет термодинамику атмосферы так, что условия для формирования атмосферных осадков становятся еще менее благоприятными. Саванна превращается в пустыню.

В Эфиопском царстве биомы листопадных лесов и саванн занимают обширные пространства в средней части Африки к югу от Сахары, а также всю восточную часть Южной Африки, окаймляя экваториальную область распространения вечнозеленых дождевых тропических лесов.

Саванны образованы сомкнутым злаковым покровом высотой до 3 – 4 м, на фоне которого равномерно распределены группы деревьев и кустарников. Переход от леса к открытым пространствам постепенный. Кажется, что ты стоишь на лесной поляне с одиночными деревьями, окруженной со всех сторон густым лесом. Однако достичь леса никогда не удается, ибо поляна перемещается вместе с идущим (рис. 9.27).

Вся жизнь в саванне подчиняется сезонному ритму выпадения атмосферных осадков. В период зимней засухи местность выглядит пустынно и печально. Небо всегда безоблачно, но воздух полон пыли. В полдень под иссушающими лучами солнца травы трещат, как будто охваченные огнем. Очень жарко. Температура в тени поднимается до 35 – 44 îС. Насыщенная пылью атмосфера пылает желтым цветом; желтым кажется и море трав, а деревья выглядят серыми, безлистными. В сухой сезон большая часть населения голодает. Но самая острая проблема – вода. Вереницы женщин несут воду от редких колодцев, преодолевая десятки километров пути до своего селения.

К концу сухого сезона травяной покров съеден дикими и домашними животными и имеет высоту всего 20 – 30 см. Эту траву местные жители выжигают, расчищая землю для пашни. Сгорая, трава превращается

âпепел, используемый как удобрение.

Ñприближением лета облик ландшафта меняется. Небо проясняется, дымка ис- чезает, на ярко-синем небосводе появляются кучевые облака. Летом солнце поднимается в зенит. Белые кучевые облака уплотняются и превращаются в темные угрожающие облачные скопления. Их вал надвигается подобно черной стене. Издалека, раскатываясь над боязливо примолкнувшей местностью, доносятся первые удары грома. С молнией и громом на жаждущую землю

166

Рис. 9.27. Африканская саванна

Рис. 9.28. Тысячные стада антилоп гну совершают миграции, покидая саванну в период засухи и возвращаясь в период дождей

167

обрушивается сильнейший дождь. В короткое время растрескавшаяся высохшая почва оказывается напоенной и размягченной. Все расцветает. Быстро растут травы. На кустах и деревьях появляется молодая листва. Торопятся на водопой звери (рис. 9.28).

Травянистый покров саванн образован главным образом злаками из родов

Pennisetum, Andropogon, Imperata, Aristida

и др. На их фоне разбросаны деревья с опадающей на бездождное время листвой: баобабы (Adansonia, сем. Bombacaceae) (рис. 9.29), многочисленные виды акаций, часто с характерной зонтиковидной кроной (рис. 9.30), пальмы, древовидные суккулентные молочаи, виды Aloe.

Мощная корневая система злаков способствует наиболее полному улавливанию атмосферных осадков и обеспечивает успешную конкуренцию с корневой системой деревьев. Ежегодное отмирание большой массы травянистых растений, чередование сухих и влажных сезонов обусловливает

Рис. 9.30. Зонтиковидные акации, по Г. Вальтеру: Внизу – вертикальная структура растительного покрова

Рис. 9.29. Баобаб (Adansonia digitata) и масличная пальма (Elaeis guinensis) в сухой сезон в саванне нижнего Конго, по Г. Вальтеру

формирование специфичных богатых перегноем черных тропических почв.

Обычное дерево саванн Западной Африки – масличная пальма (Elaeis guinensis). У нее развивается два типа соцветий – мужские и женские, из которых вторые характеризуются мясистой осью и многочисленными цветками. Мякоть околоплодника содержит масло (от 22 до 70 %), используемое в пищу и как сырье для промышленности. Семя также содержит масло, отличающееся более высокими вкусовыми и питательными качествами. Из сочной оси соцветий путем надреза получают сладкий сок, идущий на приготовление пальмового вина.

Животный мир африканских саванн отличается, прежде всего, обилием разнообразных копытных. Чтобы избежать конкуренции, в ходе естественного отбора образовались виды, занявшие различные ниши потребления растительной пищи – от высоко расположенных ветвей деревьев и кустарников до мелкотравья (рис. 9.31). Обычными обитателями саванны являются антилопы (канна, орикс, газели, гну), зебры, буйволы, слоны и носороги, жирафы, (рис. 9.32, 9.33, 9.34); в водоемах - бегемоты и крокодилы. К жизни в открытых ландшафтахсаванн приспособился не летающий, но быстро бегающий африканский страус

Многообразие экологических ниш позволяет поддерживать высокую биологи- ческую продуктивность животных в саванне. Исходя из этого, экологи дают рекомен-

168

Рис. 9.31. Распределение копытных зверей по ярусам питания в африканской саванне, по А. Г. Воронову:

1 – жираф; 2 – антилопа геренук;3 – антилопа дик-дик; 4 – носорог;5 – слон; 6 – зебра;7 – гну; 8 – газель; 9

– антилопа бубал

дацию не разводить крупный рогатый скот, а заниматься умеренной охотой. Тем более, что коренные виды животных менее восприим- чивы ко многим тропическим паразитам и болезням, которые сильно поражают домашних животных.

Обилие травоядных в саванне определяет разнообразие хищных животных – это львы, леопарды, гепарды, гиены и др. Они регулируют численность травоядных, а также выполняют санитарные функции, поедая падаль, уничто-

жая, прежде всего слабых и больных животных.

Наиболее могучими представителями всего отряда хищных являются львы (рис. 9.35). Они не любят лесных местностей, предпочитая открытые саванны. Нередко львы прячутся у водопоев. Когда наступает ночь, антилопы, зебры, буйволы спешат к воде. Все время, нюхая воздух, при-

Рис.9.32. Африканский слон

слушиваясь и зорко вглядываясь в темноту, ведет стадо передовая антилопа. Если изза страстного желания утолить жажду антилопы пренебрегут осторожностью, львы настигнут свою добычу.

Гиены и у обывателей и у художников служат символом чего-то грязного и мерзкого. Это ночные животные, отличающиеся большой жадностью и прожорливостью, с пронзительным голосом и отвратительным запахом. Только после заката солнца они начинают рыскать; тогда повсюду слышится их вой. Всего охотнее гиены идут на запах падали; пожирая ее, они выполняют функции санитаров саванн (рис.

9.36).

Рис. 9.33. Жирафы

169

Рис. 9.34. Белый носорог

Рис. 9.36. Полосатые гиены, по А. Э. Брему

В Индо-Малайском царстве большая часть Индостанского полуострова покрыта листопадными тропическими лесами и саваннами. Распространены насаждения тикового дерева (Tectona grandis) и сала (Shorea robusta). Во внутренних частях Индокитая преобладают тропические листопадные леса и отчасти саванны. Среди листопадных лесов доминируют леса с Tectona grandis, Dipterocarpus tuberculatus, Diospyros birmanica, видами Terminalia и др.

Саванны Индостана и Идокитая на большей части территории вторичны по происхождению. Выжигание растительности, вырубки сильно тормозят рост и возобновление деревьев, травы же при этом хорошо сохраняются благодаря подземным корневищам и, быстро отрастая в сезон дождей, прочно удерживают за собой территорию (рис. 9.37).

Рис. 9.35. Берберийский лев, по А. Э. Брему

В Неотропическом царствексерофитные тропические редколесья (каатинга) занимают восточную часть Бразильского нагорья (рис. 9.38). В начале сухого периода большинство деревьев сбрасывает листья; однако цветут деревья именно в сухой период. Деревья Chorisia crispiflora,

Рис. 9.37. Саванна Раджастана

170