Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf

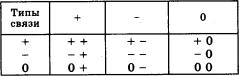

Рис. 4.5. Зависимость зональных типов биомов от соотношения температурного режима и количества атмосферных осадков:

Термические пояса: А – холодный, Б – умеренный, В – жаркий. Зональные типы биомов: А1 – полярные пустыни; А2 – тундра; А3 – тайга; Б1– пустыни умеренного пояса; Б2 – степи; Б3 – широколиственные леса; В1 – пустыни жаркого пояса; В2 – саванны; В3 – тропические леса

вать некоторые антарктические виды рыб составляет всего 4 îÑ (îò -2 äî 2 îÑ).

У теплолюбивых видов зона оптимума смещена в сторону высоких температур. Коралловые рифы развиваются в морских водах при температуре не ниже 20 îÑ.

Законы минимума и толерантности служат путеводной нитью для понимания способов, позволяющих организмам переносить недостаток или избыток определенных факторов: у организмов в процессе борьбы за существование и естественного отбора вырабатываются приспособления, позволяющие им жить в условиях, которые поначалу были для них неблагоприятными.

К числу важнейших экологических факторов, определяющих зональные типы биомов, относятся температурный режим и количество атмосферных осадков. Диапазон значений этих факторов на Земле огромен. И, несмотря на существенные разли-

чия, каждому градиенту тепла и влаги отвечает специфический набор видов (рис. 4.5).

Казалось бы, характер воздействия экологических факторов проще всего проследить у растений. Однако именнно на этом примере можно показать, насколько тонко и многообразно связаны организмы с окружающей средой. Оказывается, растения как бы имеют слух, зрение, осязание и обоняние.

Экспериментально доказано, что растения реагируют на изменение магнитного поля, на музыкальные звуки. Растения “любят” классические произведения, тянутся к источнику мелодичных звуков и под их влиянием быстрее растут и лучше цветут, богаче плодоносят; ритмы жесткого рока их угнетают. Под влиянием мелодичной музыки в два раза увеличивается поглощение СО2 (повышается интенсивность фотосин-

71

Рис. 4.6. Рыбы скальных грунтов, по О.Ф. Хлудовой:

1 – морская ласточка (Chromis chromis); 2 – смарида (Smaris smaris); 3 – горбыль (Cоrvina umbra);

4 – каменный окунь (Serranus scriba); 5,6 – зеленушки (Crenilabrus acellatus); 7 – зеленушка руле-

на (Crenilabrus rulaena); 8 – бычок (Gobius niger);

9 – морские собачки (Blennius); 10 – морской налим (Gaidropsarrus mediterraneus); 11 – морской ерш (Scorpaena)

теза), обогащается биохимический состав. Например, ростки пшеницы, выращенной под звуки классической музыки, содержали в 20 раз больше витамина А и в 5 раз – витаминов С и В6, чем в обычных условиях.

Жизненные формы: в разных зонах можно выделить адаптивные группы видов, наиболее характерные для соответствующих типов биомов (тундровые, таежные, неморальные, степные, пустынные и т. д.) или группы видов, отражающие связь с конкретными местообитаниями: “луговые”, “болотные”, “прибрежные” и т. п. Все эти группы объединяются понятием жизненная

форма.

Жизненная форма – это прежде всего тип внешней организации, отражающей

Рис. 4.7. Рыбы подводных песчаных равнин, по О.Ф. Хлудовой.

1 – песчанка (Ammodvites cicerelius); 2 – морской язык (Soles lascaris); 3 – ошибень (Ophidion barbatum); 4 – барабуля (Mullus barbatus); 5 – морской петух (Trigla lucerna); 6 – морской дракон (Trachinus draco); 7 – морская коровка, или звездо-

÷åò (Uranoscopus scaber)

важнейшие моменты образа жизни, отношения вида к среде. В характеристику жизненной формы животных должны вклю- чаться, например, особенности движения, формы тела, способа добычи пищи, отношения к субстрату и т. д. (жизненные формы растений будут рассмотрены в гл. 5).

Типы жизненных форм – объект экологической классификации, строящейся на основе конвергентного сходства приспособительных особенностей. Такая классификация, как правило, не согласуется с систематикой, главный принцип которой – филогенетическая близость.

Подчас адаптивные признаки накладывают характерный отпечаток на весь облик организма, так что по внешнему виду можно судить, в каких именно условиях данный организм обитает. Как правило, влияет не

72

один, а сразу целый комплекс экологических факторов. Например, облик белого медведя позволяет безошибочно судить, что он житель снежной Арктики, а облик верблюда – что он обитатель жаркой пустыни; саксаул растет в пустыне, а банан – во влажном тропическом лесу.

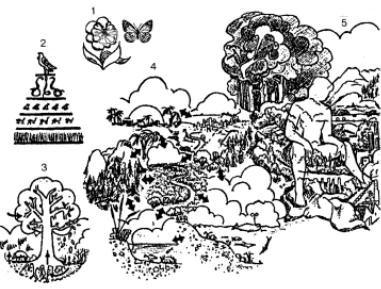

Приведем примеры жизненых форм рыб, свойственных двум разным биотопам мелководий Черного моря: скал и камней и подводных песчаных равнин (рис. 4.6, 4.7).

Биотические факторы. Все многообразие биотических отношений может быть представлено в виде матрицы:

Обе связи положительны у организмов, взаимно нуждающихся в совместном проживании. Например, цветковые растения и насекомые-опылители. Связь, положительная для одного организма, отрицательна для другого – это наиболее распространенный тип связей питания: растительноядные животные – растения, хищник – жертва.

Нейтральная для одного организма связь может быть положительной для другого. Например, стволы и кроны деревьев служат местом обитания для множества птиц, других растений, которые не наносят дереву вреда, но сами получают значительное преимущество, находя в кроне убежище или поднимаясь ближе к свету.

Обе связи отрицательные у организмов, находящихся в состоянии конкуренции; особенно сильны конкурентные отношения у особей, относящихся к одному виду (за исключением некоторых животных, у которых в популяции существуют не только конкуренция, но и отношения взаимозависимости и взаимопомощи).

Удивительная целесообразность в строении каждого организма, их взаимная приспособленность к совместному существованию есть результат длительной эволюции и естественного отбора в процессе борьбы за существование. Биоэволюция всегда носит приспособительный (адаптив-

ный) характер. Организмы, приспосабливаясь к абиотической и биотической среде, меняются внешне и внутренне, становятся экологически устойчивыми, приобретают четкие экологические границы.

Приведем пример взаимной биологи- ческой адаптации (коадаптации). Трематоды (плоские черви), паразитирующие в пе- чени овцы, проходят путь развития, меняя хозяев от муравья до овцы, где, наконец, приносят потомство. Вероятность того, что овца проглотит зараженного муравья, сама по себе очень мала, но поведение такого муравья изменяется так, что вероятность быть проглоченным сильно возрастает.

Дело в том, что трематоды проникают в мозг муравья и вынуждают свою жертву вести себя самым самоубийственным образом: порабощенный муравей, вместо того чтобы оставаться на земле, взбирается по стеблю растения и, замерев на самом кон- чике листа, как бы поджидает овцу.

4.2. Пищевые (трофические) связи

Главными биотическими отношениями, поддерживающими целостность сообщества, являются трофические, т. е. питание одних организмов за счет других (рис. 4.8).

Правило 10% Линдемана. В процессе питания осуществляется передача вещества и энергии с одного трофического уровня на другой (рис. 4.9). Часть вещества и энергии при этом теряется. В среднем каждое последующее звено в цепи питания содержит вещества и энергии в десять раз меньше, чем предыдущее звено.Таким образом, трофическую структуру можно изобразить в виде экологической пирамиды, основанием которой служат растения (первый уровень), а последующие уровни - травоядные и хищные животные, образуют этажи и вершину пирамиды (рис. 4.10).

Человечество занимает вершину экологической пирамиды, поэтому его численность всегда будет ограничена биологической продуктивностью растений и животных, которыми человек питается. Уничто-

73

Ðис. 4.8. Пищевые отношения, связывающие членов водного и наземного сообществ, по J. J. Moran

Рис. 4.9. Передача энергии по пищевой (трофической) цепочке, по J. J. Moran

Рис. 4.10. Пирамида энергии, иллюстрирующая снижение количества энергии по мере перехода от нижних уровней потребления к верхним, по J. J. Moran

74

жая отдельные этажи трофической пирамиды, человек может вызывать весьма неблагоприятные последствия (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Устойчивая экосистема лугового сообщества и ее нарушение в результате антропогенного вмешательства

Например, устойчивость луга может поддерживаться продуктивностью травостоя; далее по убывающей располагаются растительноядные кузнечики, насекомоядные лягушки, хищные змеи; вершину пирамиды венчает орел. Если человек убьет орла, это приведет к увеличению численности змей, змеи уничтожат большую часть лягушек, численность кузнечиков увеличится, а биомасса травостоя уменьшится. Потребуется немало времени, чтобы устойчивость лугового сообщества восстановилась.

Рис. 4.12. Типы пространственного распределения особей популяции: а – равномерное; б – случайное; (беспорядочное); в – кучное

Плотность популяии определяется числом особей, приходящихся на единицу площади (обычно так подсчитывается плотность популяций крупных видов) или объема (так подсчитывается плотность популяций мелких видов в объемах почвы или воды). Роль любого вида в сообществе зависит от плотности его популяции.

Скорость воспроизводства популяции

за счет рождаемости новых особей определяется биологией вида. Микроорганизмы делятся примерно раз в минуту. Низкая плодовитость характерна для видов, которые проявляют заботу о потомстве. Большое влияние на плодовитость животных оказывают погодные условия, обеспеченность кормами и т. п. Будущее популяции зависит от соотношения смертности и рождаемости.

У большинства видов уровень смертности в раннем возрасте выше, чем у взрослых особей. С наступлением биологической старости смертность резко увеличивается. Однако встречаются и такие виды, у которых смертность приблизительно одинакова во всех возрастных группах (рис. 4.13)

4.3. Свойства популяций

Популяция – группа особей одного вида, занимающая определенное пространство. Она обладает многими признаками, которые характеризуют группу как целое.

Распределение особей, составляющих популяцию, в пространстве бывает равномерным, случайным и кучным (рис. 4.12). Каждому виду присуща определенная оптимальная плотность популяции, отклонения от которой в обе стороны отрицательно сказываются на ее жизненности.

Рис. 4.13. Различные типы кривых выживания:

1 – высокая смертность молоди у организмов, не проявляющих заботу о потомстве; 2 – одинаковая смертность во всех возрастных группах; 3 – кривая выживания, характерная для организмов, проявляющих заботу о потомстве, основной причиной смертности является биологическая старость

75

Факторы смертности очень разнообразны. В засушливый год гибнут не только растения, но и многие организмы, связанные с ними трофическими связями. К мощным биотическим факторам, вызывающим повышенную смертность, относятся разного рода инфекционные заболевания как растений, так и животных; массовое развитие вредителей и паразитов и т. п. Че- ловек, прямо или косвенно уничтожая естественные угодья, загрязняя окружающую среду, способствует гибели многих организмов.

Возрастной состав популяции имеет очень большое значение для ее существования и процветания. При благоприятных условиях в популяции присутствуют все возрастные группы. В быстро растущих популяциях доминируют молодые особи.

Популяция жизнестойка, если существует равномерный поток особей, протекающий через все возрастные классы данной популяции от рождения до биологической старости. Если смертность будет превышать численность новых видов, приходящих на смену старым, популяция деградирует; если количество молодых видов превысит коли- чество погибших – популяция будет расти, распространяться на новые территории и вытеснять другие виды.

Сохранность того или иного вида в сообществе основана на постоянной борьбе жизни и смерти. Во всех организмах заложена потенция размножения, выражающаяся геометрической прогрессией, графическим изображением которой является экспонента.

Неограниченный экспоненциальный рост популяции подобен взрыву, он приводит к истощению и полному разрушению ресурсов среды. В основе существования любой популяции, подчеркивает Р. Уиттекер (1980), лежит конфликт между свойственной организму тенденцией увеличи- вать свою численность и разнообразными ограничениями, которые препятствуют такому увеличению. Если система не получа- ет постоянной подпитки необходимыми ресурсами извне, устойчивое состояние может быть достигнуто только при условии

равных значений рождаемости и смертности особей. Рассмотрим несколько кривых, отображающих разные типы динамики популяций (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Характерные типы динамики популяций, по N. D. Levine. Объяснения в тексте

Тип а – S-образная кривая характерна для популяции, в которой высокая рождаемость, быстро обеспечив оптимальную для данных условий численность, затем снижает ее до уровня, когда рождаемость равна смертности, – кривая выходит на “плато”, что говорит об устойчивом существовании во времени. Тип б – куполообразная кривая характерна для популяции, быстро размножившейся, а затем так же быстро погибшей в результате того, что все жизненные ресурсы оказались исчерпанными. Тип в – волнообразная кривая характерна для популяции, которая быстро восстанавливает свою численность после ее спада, вызванного неблагоприятными факторами. Тип г – кривая, демонстрирующая, как после спада численность популяции выходит на “плато”, т. е. существование становится устойчивым.

Р. Уиттекер указывает на существование приспособлений, благодаря которым потери популяции сокращаются, когда ее численность и ресурсы среды входят в конфликт. Он называет этот феномен буферно-

стью популяции.

Например, как только вид становится редким, хищничество по отношению к нему может уменьшиться. Хищники могут забыть способ поиска подобных жертв и не считать их пищей. Многие организмы (ра-

76

стения, членистоногие и др.) переносят неблагоприятный период в форме покоящихся диаспор. Последние могут оставаться в почве до тех пор, пока условия среды не станут благоприятными, тогда из них вновь появляются и размножаются активные особи. Так, пустынные эфемеры в виде семян переживают неблагоприятные сезоны или, если это потребуется, даже периоды неблагоприятных лет.

“Волны жизни” или колебания численности во времени часто но-

сят циклический характер. Быстрый подъем численности начинается обычно под действием благоприятных погодных условий, обеспечивающих пышное развитие растительности, хороший урожай плодов и семян. Обилие корма, хорошие погодные условия способствуют быстрому размножению травоядных животных, например грызунов; грызуны служат пищей хищников – лисиц и волков, количество которых тоже увеличивается, но с некоторым запозданием.

В дальнейшем в процесс увеличения численности включаются регулирующие факторы, имеющие характер обратной связи. Растительный корм быстро съедается, и травоядные начинают гибнуть от голода. Тем самым подрывается пищевая база хищников, численность которых также должна естественным образом снизиться (рис. 4.15).

Существует сложная зависимость биологи- ческих циклов со средним периодом 11,1 года от солнеч- ной активности, связанная с образованием на Солнце пятен. На 11-летние циклы накладываются влияния мелких ритмов, определяющих благоприятные и неблагоприятные дни в тече- ние месяца, а также ритмов с периодичностью в столетия и даже миллионы лет.

Обо снованию этих связей были посвящены труды выдающегося русского ученого А. Л. Чижевского (1897–1964).

Чижевский оставил и поэтическое наследие, особенно интересное тем, что оно

является продолжением научного поиска. Здесь в образной системе воплощены на- учные идеи о мощном влиянии космоса не только на природные явления на нашей планете, но и на события и поступки людей.

ГАЛИЛЕЙ

Èвновь и вновь взошли на Солнце пятна,

Èомрачились трезвые умы,

Èпал престол, и были неотвратны Голодный мор и ужасы чумы.

Èвал морской вскипел от колебаний,

Èнорд сверкал, и двигались смерчи,

Èродились на ниве состязаний Фанатики, герои, палачи.

Èжизни лик подернулся гримасой: Метался компас – буйствовал народ, А над землей и над людскою массой Свершало Солнце свой законный ход.

О ты, узревший солнечные пятна С великолепной дерзостью своей – Не ведал ты, как будут мне понятны И близки твои скорби, Галилей!

77

4.4. Четыре закона общей |

справляться с переработкой веществ, заг- |

|

экологии |

рязняющих среду обитания людей. Вокруг |

|

городов растут свалки мусора, загрязняю- |

||

|

В формировании современной концеп- |

щие вещества разносятся далеко от мест |

||

выброса воздушными и водными потока- |

|||

ции экологии можно выделить пять основ- |

|||

ìè. |

|||

ных этапов. Сначала под экологией пони- |

|||

3. Природа знает лучше. Человек, са- |

|||

мались чисто биологические исследования |

|||

монадеянно желая “улучшить” природу, на- |

|||

связей каких-либо организмов между собой |

|||

рушает ход естественных процессов. По- |

|||

и с окружающей средой (1). К середине |

|||

следствия разного рода мелиораций дела- |

|||

1920-х годов этот термин уже начал приме- |

|||

ют среду обитания людей еще менее благо- |

|||

няться к исследованию сообществ организ- |

|||

приятной. |

|||

мов и включал такие понятия, как “трофи- |

|||

4. За все надо платить. Человек не мо- |

|||

ческая связь” и “пирамида чисел” (2). |

|

||

|

жет безвозмездно расходовать природные |

||

К 50-м годам были разработаны поня- |

|||

ресурсы, загрязнять окружающую среду, |

|||

тия “экосистема” и “биогеоценоз”, которые |

|||

преобразовывать природные ландшафты в |

|||

стали рассматриваться как основные еди- |

|||

культурные и т. п. Все виды взаимодействия |

|||

ницы научных исследований, включающих |

|||

человека с природой должны оцениваться |

|||

все взаимодействия между окружающей |

|||

экономически. |

|||

средой и обитающими в ней организмами |

|||

Будущее человечества зависит от того, |

|||

(3). Следующим шагом было признание |

|||

какой станет окружающая среда и как будут |

|||

того факта, что критической областью ис- |

|||

приспосабливаться к ней люди. Человек как |

|||

следований являются объекты, находящие- |

|||

вид может сохраниться в том случае, если |

|||

ся на стыке эко- и геосистем, и то, что их |

|||

сумеет предотвратить отрицательные по- |

|||

совокупность составляет то, что мы назы- |

|||

следствия изменения окружающей среды. |

|||

ваем биосферой и географической оболоч- |

|||

Второй путь выживания – это адаптация, |

|||

кой (4). И, наконец, последним событием |

|||

приспособление к неблагоприятным усло- |

|||

явилось признание главенствующей роли |

|||

виям. Если не произойдет ни первого, ни |

|||

человека в биосфере (5), его ответственно- |

|||

второго, согласно биологическим законам, |

|||

сти за ее судьбу (рис. 4.16). |

|

||

|

человечество обречено на вымирание. |

||

Одним из результатов экологической |

|||

|

|||

революции стало расширение границ эко- |

|

||

логии. Четыре основных закона |

|

|

|

современной экологии с прису- |

|

|

|

щей американцу непринужден- |

|

|

|

ностью сформулировал извест- |

|

|

|

ный эколог Б. Коммонер (1974). |

|

|

|

1. Все связано со всем. Вред, |

|

|

|

наносимый одному компоненту |

|

|

|

экосистемы, может привести к |

|

|

|

большим сбоям в функциониро- |

|

|

|

вании всей экосистемы. |

|

|

|

2. Все должно куда-то де- |

|

|

|

ваться. Ландшафты Земли, гео- |

|

|

|

графическая оболочка в целом – |

|

|

|

в известном смысле замкнутые |

|

|

|

системы. Бытовые и производ- |

|

|

|

ственные отходы, попадая в ок- |

|

|

|

ружающую среду, не исчезают |

Рис. 4.16. Пять основных этапов формирования современной |

||

бесследно. У природных систем |

|||

концепции экологии. Объяснения в тексте |

|||

остается все меньше сил, чтобы |

|||

|

|

||

78

Глава 5 |

|

Всякий естественный биоценоз пред- |

|

|

|

ставляет собой исторически сложившийся |

|

СИНЭКОЛОГИЯ |

|

комплекс функционально связанных орга- |

|

|

низмов и является частью целостного при- |

||

|

|

||

Ïри использовании экологического подхо- |

родного образования – экосистемы.Он за- |

||

нимает конкретную территорию, имеет оп- |

|||

да к решению биогеографических задач су- |

ределенный видовой состав и внутреннюю |

||

щественно разделять общую экологию на |

пространственную структуру. Состав био- |

||

аутэкологию и синэкологию. Если первая |

ценоза зависит от того, какие организмы |

||

изучает взаимоотношения между отдельны- |

встречаются в данной местности и каким |

||

ми организмами и средой и является нау- |

из них подходят местные условия существо- |

||

кой биологической, то вторая изучает взаи- |

вания. |

||

моотношение сообщества (биоценоза) со |

Экосистемы. В основе концепции эко- |

||

средой и занимает пограничное положение |

системы лежит взаимозависимость физи- |

||

с географией. |

|

ческого и биологического миров. Термин |

|

Как утверждал Д. Н. Кашкаров: про- |

экосистема вошел в употребление лишь в |

||

екция на местообитание есть основная ха- |

1935 г. Он был предложен английским бо- |

||

рактеристика экологического изучения. Та- |

таником А. Тенсли, который писал, что в |

||

кое определение задач синэкологии сближа- |

экосистему входит “...не только комплекс |

||

ет ее с биогеографией и ландшафтоведени- |

организмов, но и весь комплекс физических |

||

ем. Работы синэкологов, главным образом |

факторов, образующих то, что мы называем |

||

геоботаников, по сути дела явились той ос- |

средой биома, – факторы местообитания в |

||

новой, из которой выросли и современное |

самом широком смысле. Хотя главным, ин- |

||

ландшафтоведение, и ландшафтная |

тересующим нас, объектом могут быть орга- |

||

экология. |

|

низмы, однако, когда мы пытаемся проник- |

|

|

|

нуть в самую суть вещей, мы не можем от- |

|

5.1. Биоценоз, экосистема, |

|

делить организмы от их особой среды, в |

|

биогеоценоз |

|

сочетании с которой они образуют некую |

|

|

физическую систему”. Биотическую и аби- |

||

|

|

||

Проживающие совместно организмы |

отическую части экосистемы связывают |

||

непрерывные круговороты питательных |

|||

вместе с абиотическими факторами среды |

|||

веществ, энергию для которых дает солнеч- |

|||

обитания образуют целостные природные |

|||

ная радиация (рис. 5.1). |

|||

системы. |

|

||

|

|

||

Биоценозы. Биологический |

|

|

|

мир образован многочисленными |

|

|

|

сообществами живых существ. Еще |

|

|

|

в 1887 г. К. Мебиус на примере ус- |

|

|

|

тричной банки в Северном море |

|

|

|

показал, как в результате взаимо- |

|

|

|

действия абиотических и биотичес- |

|

|

|

ких факторов на морском дне фор- |

|

|

|

мируется целостная природная си- |

|

|

|

стема, для обозначения которой он |

|

|

|

впервые ввел термин биоценоз. |

|

|

|

Это понятие быстро вошло в науч- |

|

|

|

ный обиход, так как отражало со- |

Рис. 5.1. Схема потока энергии и круговорота химических ве- |

||

зревшее стремление естествоиспы- |

ществ в экосистеме, по Р. Риклефсу: |

||

тателей рассматривать совокупно- |

Биологическая и физическая сферы, представленные органичес- |

||

сти организмов как целостные си- |

кими и неорганическими соединениями, в совокупности обра- |

||

стемы. |

зуют экосистему |

||

79

В современной трактовке экосистема рассматривается как информационно саморазвивающаяся, термодинамически открытая совокупность биотических и абиотических элементов (Реймерс, 1990).

Биогеоценозы. В. Н. Сукачев, изучая развитие растительного покрова, пришел к выводу, что он находится во взаимосвязи и взаимодействии с другими компонентами географической оболочки – литосферой, атмосферой и гидросферой. Это взаимодействие на уровне растительных сообществ (фитоценозов) протекает в рамках географи- ческих комплексов. В. Н. Сукачев в своих работах 1940 – 1942 гг. именовал такие комплексы геоценозами, однако учитывая ведущую и активную роль живых существ в процессах взаимодействия, в 1945 г. он предложил использовать термин биогеоценоз.

Биогеоценоз – участок территории, однородный по экологическим условиям, занятый одним биоценозом. В модели биогеоценоза Сукачев выделяет два блока: экотоп и биоценоз (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Структура биогеоценоза и схема взаимодействия его компонентов, по В. Н. Сукачеву

Схема взаимодействий между организмами и средой в экосистеме или биогеоценозе показана на рис. 5.3. Особо выделеы функции почвы (эдафотопопа).

Несмотря на близость понятий “экосистема” и “биогеоценоз”, последний отлича-

ется тем, что имеет четкие пространственные размеры. Биогеоценоз всегда приурочен к определенному небольшому по площади участку земной поверхности, однородному в экологическом отношении. Экосистема – понятие безразмерное. В каче- стве экосистемы

можно рассматривать и грядку в теплице, и луг, и лес, и космический корабль, и биосферу в целом.

5.2. Стации, местообитания, экологические ниши

Целостные природные системы имеют сложную внутреннюю структуру.

Стация. Это место, обладающее всеми условиями, необходимыми для жизни того или иного вида. У животных это может быть часть ареала, используемая в определенное время или для ограниченных целей – сезонные стации, стации ночевок, размножения, питания и т. д. Существуют стации, пригодные для жизни определенных видов, но в силу тех или иных причин ими не занятые. Это потенциальные стации, которые еще не стали местообитаниями. Потенциальные стации представляют хозяйственный интерес с точки зрения интродукции полезных видов растений или животных. Так расширялся ареал многих видов, введенных в культуру человеком.

Потенциальные стации могут оказаться благоприятными не только для полезных, но и для вредных организмов, которых че- ловек способен занести туда по неосторожности.

Стация – понятие очень широкое. Это и наземная, водная и воздушная среды жизни, и зональные типы биомов, и более дробные подразделения, связанные с неровнос-

80