Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdfты и началась геологическая история Земли. Древнейшую геологическую эпоху называют криптозой.

Образование Мирового океана сопровождалось его минерализацией. Конденсированные воды, проходя через атмосферу, насыщенную тогда CO2, CO, CH4, H2S, H3BO3, HCl, HF, сразу же становились кислыми. Скатываясь по свежим поверхностям застывших первозданных потоков лавы, они быстро минерализовались. Находившиеся в водах крепкие кислоты оказывали сильное воздействие на изверженные породы, выщелачивая из них натрий, магний, кальций, барий, вместе с катионами двухвалентного железа и марганца. На поверхности суши, постоянно омываемой кислыми дождями, развивались энергичные процессы гидролиза и гидратации разных минералов. Таким образом, химическое выветривание привело к образованию основной массы катионов в водах первичного океана.

В течение криптозоя жизнь на Земле прошла длительный путь эволюции, но оставалась сосредоточенной преимущественно в пределах теплых морских мелководий. Если обратиться к истокам событий, оказавших влияние на формирование современной биосферы, то выясняется, что подчас они носили драматический характер. История жизни около 2 млрд лет назад оказалась разделенной на два почти равных отрезка. Вначале жизнь была представлена только анаэробными одноклеточными доядерными организмами – прокариотами, существовавшими в условиях восстановительной атмосферы из углекислого газа, метана и азота. Второй этап связан с формированием окислительной атмосферы из азота и кислорода. Анаэробные организмы были вытеснены в ограниченные экологические ниши. Их место занял принципиально новый ствол жизни (ядерные организмы – эукариоты), венцом эволюции которого, стал человек.

В экосистеме океана четко обособились основные функциональные звенья, состоящие из продуцентов, консументов и редуцентов. Эта модель сохраняет постоянство

в любых экосистемах Земли до наших дней. Благодаря появлению и расцвету фотосинтезирующих организмов (прежде всего цианей - синезеленых водорослей) в атмосфере появился свободный кислород. Сформировался озоновый экран, защитивший Землю от губительного для живых существ жесткого ультрафиолетового излучения.

С биологической точки зрения содержание свободного кислорода в атмосфере и гидросфере значимо потому, что позволило перейти организмам от использования энергии процессов ферментативного брожения и хемосинтеза к энергетически более эффективному (в 30– 50 раз) окислению при дыхании. Именно это послужило при- чиной настоящего биологического взрыва.

Появились многоклеточные формы. Каким образом организмы, состоящие из многочисленных клеток, произошли из одноклеточных до сих пор не понятно. Возможно, что определенные прокариоты внедрились в другие прокариоты и возникшее содружество стало функционировать как единое целое.

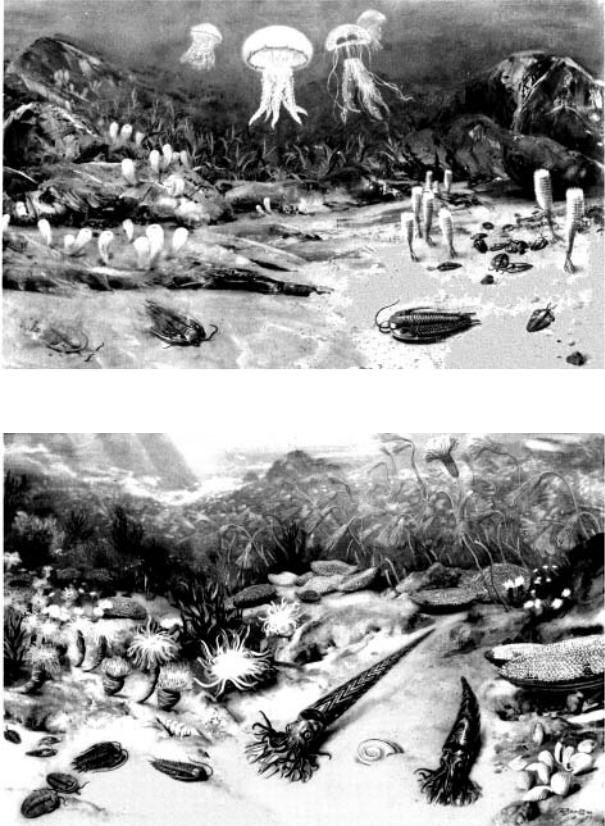

Основной отличительной особенностью криптозойской фауны является то, что она была образована бесскелетными организмами. И хотя длина некоторых из этих животных достигала 1 м, они, вероятно, состояли из желеобразного вещества подобно, современным медузам. Многие из обнаруженных групп не имеют современных аналогов (рис. 1.5).

К концу криптозоя эволюция животных продвинулась настолько, что они уже были представлены основными типами беспозвоночных животных, известных и в настоящее время: кишечнополостными (65 - 70%), червями (около 25%), и членистоногими (около 5%).

Возникнув в океане, организмы коренным образом трансформировали химические свойства его вод, газовый состав атмосферы. Изменилось соотношение ионов: бывшая кислой морская вода приобрела щелоч- ную реакцию. Фотосинтез обогатил воду и атмосферу свободным кислородом. Образование биогенных известняков регулировало содержание углекислого газа в атмосфе-

11

Рис. 1.5. Реконструкция докембрийской биоты, по К. Л. и М. А. Фентон

ðå è ò. ï.

Благодаря огромной инерционной способности океаносферы, она сохраняет константность важнейших экологических параметров – температуры, солености, состава газов – на протяжении 2 млрд лет. Поэтому гидробионты не выносят резких изменений природных условий, в том числе вызванных антропогенной деятельностью.

Жизнь на суше, видимо, была представлена в сырых местах прокариотными пленками, о чем свидетельствуют палеопоч- вы, содержащие органическое вещество. Их возраст около 2,4 млрд лет. Процессы разрушения обнаженной поверхности горных пород на материках и выноса терригенного осадочного материала в океан были очень интенсивными.

1.3. Эволюция жизни в фанерозое

Фанерозой делят на эры: палеозой (время древней жизни), мезозой (время средней жизни) и кайнозой (время новой жизни). Высказывается гипотеза о зависимости развития Земли и жизни на ней от движения Солнечной системы по галактической орбите (Астафьева-Урбайтис, Ясаманов, 1993). Период обращения Солнечной системы вокруг ядра Галактики образует галак-

тический год, равный 215 – |

217 ìëí |

лет. Мы живем в эпоху зимы XXII галакти- ческого года.

Эпохи тектоно-магматической активности, экологические катастрофы, обусловившие вымирание больших групп организмов в разные геологические эпохи, приуро- чены к границам галактических годов, т. е. были вызваны космическими факторами. Вероятно, такая связь вызвана тем, что Солнечная система во время своего перемещения по галактической орбите периодически проходит через газопылевые спиральные струи. В каждом таком потоке Солнечная система пребывает несколько миллионов лет, и именно в это время усиливается приток к Земле космических лучей, а на земную поверхность выпадает 10 2 – 10 3 галакти- ческих комет.

Эпохи орогенеза, активные движения литосферных плит, глубокие изменения климата, общепланетарные трансгрессии и регрессии Мирового океана, изменения состава гидросферы и атмосферы, экологические катастрофы, вызывавшие коренную перестройку биоты, происходили в те отрезки геологического прошлого, когда наша планета пребывала в газопылевом вихревом галактическом потоке.

Палеозой (начало около 570 млн лет назад). Палеозой делится на периоды. В нижнем палеозое выделяются кембрий, ордовик, силур; в верхнем палеозое – девон, карбон, пермь.

В нижнем палеозое жизнь развивалась преимущественно в океане. В верхнем палеозое началось активное формирование растительного покрова и животного мира суши.

Кембрий. В океане встречаются пред-ставители основных типов беспозвоночных животных. Примечательно, что если в крип-тозое организмы были мягкотелые, то в начале палеозоя произошел ска- чок в физиологии большинства беспозвоночных, они обрели твердые известковые или хитиновые покровы. Страницы геологической летописи стали заполняться остатками именно этих организмов. Господствовавшими и самыми развитыми животными в кембрии были трилобиты, относящи-

12

еся к членистоногим. Растения были представлены низшими споровыми – водорослями: одноклеточными, входящими в состав фитопланктона, и многоклеточными зелеными, красными позже бурыми водорослями (макрофитами), образовывавшими подводные заросли на мелководьях (рис. 1.6).

Все растения и животные размножались путем высева большого количества гамет в воду, где происходило их слияние. Водная среда являлась необходимым условием для жизни всех организмов.

Ордовик – силур. Богатая и разнообразная биота океана быстро эволюционировала. Большое распространение получи- ли древние кораллы. По дну ползали трилобиты. Одно из первых мест среди животного мира занимали головоногие моллюски, обитавшие в прямых или слабо изогнутых, украшенных красивым узором раковинах.

Характерными представителями иглокожих были морские лилии, длинные стебли которых заканчивались красивой чашеч- кой с венцом подвижных щупальцев. Зна- чительного разнообразия достигли представители плеченогих, мшанок, брюхоногих и пластинчатожаберных моллюсков.

От иглокожих берет свое начало мощная ветвь эволюционного древа – хордовые. Они явились предками рыб, четвероногих животных, птиц и, в конечном счете, человека. В силуре получили развитие бесчелюстные рыбообразные – агнаты (в современной фауне к ним ближе всего миноги).

В целом весь нижний палеозой – это эпоха океанической биосферы, образованной низшими споровыми растениями и, в основном, беспозвоночными животными (рис. 1.7). Эволюция растений привела к появлению высших споровых, обладающих приспособлениями к наземному образу жизни. Начинается выход организмов из морской среды на сушу. Первыми обитателями почв стали беспозвоночные – черви и членистоногие.

Девон. С этого периода начинается верхний палеозой – начало активного завоевания суши растениями и животными. Наземная флора девона принадлежала к еди-

ному фитогеографическому царству суши. В раннем и среднем девоне она была представлена однолетними водными или полуводными растениями, заселявшими мелководья морских бассейнов, а также периоди- чески затопляемые плоские побережья.

Развитие первых в истории Земли травянистых болот привело к образованию древнейших пластов угля.

Начало формирования наземной растительности связано с высшими споровыми (рис. 1.8). В конце палеозоя от них произошли голосеменные, а в конце мезозоя – цветковые (рис. 1.9).

Наземная растительность обитала на плоских заболоченных морских побережьях и не отличалась ни богатством жизненных форм, ни их разнообразием.

Жизнь на суше потребовала выработки целого ряда приспособлений. Дифференцировались различные органы: корень, стебель, листья, органы размножения. Обособились специализированные ткани: защитные, фотосинтетические, механические, проводящие. Наземные растения образовали органы размножения, сначала споры, позже семена, защищенные от высыхания.

Во флоре позднего девона появляются первые многолетние древесные формы плауновидных, хвощевидных и папоротниковидных. С ними связано возникновение отсутствовавшего ранее лесного типа растительности. Это обстоятельство значи- тельно ослабило эрозию суши и поступление осадочного материала в океан. Однако развитие растительного покрова еще было ограничено приморскими равнинами. Склоны гор продолжали интенсивно разрушаться.

Эволюция хордовых в океане дала большое разнообразие рыб. По этому признаку девон называют эпохой рыб. Эволюция рыб привела к появлению древнейших земноводных (амфибий). Слово “амфибия” означает “ведущий двойную жизнь”. Большинство представителей этой группы позвоночных часть своей жизни проводит в воде, а часть на суше. Свою икру большинство амфибий откладывает в воду. Вылупляющиеся из нее личинки являются исклю-

13

Рис. 1.6. Жизнь на дне кембрийского моря, по Й. Аугуста и З. Буриан:

Биоценоз зеленых водорослей, кремневых губок и трилобитов. В толще воды – медузы

Рис. 1.7. Жизнь на дне силурийского моря, по Й. Аугуста и З. Буриан:

Среди зарослей водорослей и морских лилий располагались ныне вымершие караваеобразные и кубковидные кораллы. По песчаному дну ползали трилобиты, головоногие моллюски Оrthoceras (Ñ прямой раковиной) и Сyrtoceras (ÑÎ Ñлабо изогнутой раковиной). В правом углу изображена небольшая группа плеченогих беспозвоночных, похожих на двустворчатых моллюсков

14

Рис. 1.8. Раннедевонский ландшафт, по Й. Аугуста и З. Буриан

Рис. 1.9. Филогенетическое древо высших растений, по: “Жизнь растений”

15

Рис. 1.10. Реконструкция положения континентов в начале карбона, по Л. П. Зоненшайну и др.:

1 – континенты; 2 – трансформные разломы; 3 – оси расхождения литосферных плит. Основные континенты: ЕА – Еврамерийский; А – Ангарский; К – Катазиатский; Г – Гондвана

Рис. 1.11. Каменноугольный лес, по Й. Аугуста и З. Буриан

16

чительно водными существами, похожими на рыб. Со временем они подвергаются метаморфозу, приобретают легкие и конечности, после чего вполне способны выходить из воды и жить на суше.

Для высших споровых растений, рыб и земноводных животных по-прежнему необходимым условием размножения являлась водная среда. Это служило определенным препятствием для продвижения организмов в глубь суши.

Карбон (каменноугольный период). Облик Земли в начале карбона определялся в северном полушарии группой континентов, из которых основными были Еврамерийский (Европа и Северная Америка), Ангарский (Восточная Сибирь), Катазиатский (юго-восточная часть Китая и Индокитай); в южном – гигантский континент Гондвана (рис. 1.10).

Влажный и теплый климат карбона благоприятствовал формированию пышных лесов высших споровых растений: плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных (рис. 1.11). Появляются семенные папоротники и первые голосеменные – саговники, кордаиты. Высокая продуктивность растительности служила источником для образования мощных пластов каменного угля.

Развиваются первые по-настоящему сухопутные животные – пресмыкающиеся (рептилии). В отличие от большинства амфибий эти животные не использовали воду в процессе воспроизводства, а откладывали яйца, сохранявшие жизнеспособность в наземных условиях. Таким образом, у рептилий появилась настоящая возможность осваивать сушу.

Широкое распространение получают наземные членистоногие – многоножки, пауки, скорпионы, насекомые (прямокрылые

– гигантские стрекозы, см. рис. 1.11). Со временем насекомые станут самым разнообразным классом членистоногих. Более того, они окажутся самой процветающей группой во всем царстве животных. В настоящее время их известно около 2 млн видов, что составляет 70% всех видов животных.

Óсеменных растений, членистоногих

èпресмыкающихся животных появляется

более выгодный для сухопутных условий способ размножения, когда гаметы оплодотворяются у животных в женском организме, у растений в специальном генеративном органе.

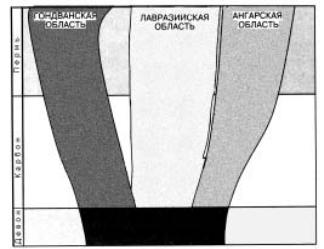

В наземных биотах карбона впервые в истории Земли четко определились биогеографические особенности разных континентов (рис. 1.12).

На Еврамерийском континенте (Лавразийская флористическая область) господствовали леса лепидофитов. Низменности Гондваны покрывали леса глоссоптериевых. В качестве особой биогеографической области выделялся Ангарский континент, где с конца карбона росли леса кордаитов.

Пермь. Этот период отмечен резкими контрастами и изменениями климата и

Рис. 1.12. Процесс обособления основных биогеографических областей суши, по С. В. Мейену

рельефа. Активизировалась вулканическая деятельность, поднимались новые горы (герциниды). В Лавразии господствовал пустынный климат; в южном полушарии в Гондване на сушу надвигались ледники. Возможно, что причина похолодания климата крылась в том, что пышная растительность каменноугольного периода поглотила в процессе фотосинтеза большое количество СО2. В атмосфере с пониженным содержанием углекислого газа и паров воды не возникало парникового эффекта, в результате чего

17

Земля стала отдавать тепло в космическое пространство. Похолодание было серьезным испытанием для растений и животных.

Теплолюбивая растительность каменноугольного периода стала деградировать под влиянием похолодания климата. От холода страдали и древние ящеры. У эдафозавров появилось специальное приспособление - высокий спинной гребень. Ящеры грелись, разворачивая гребень перпендикулярно солнечным лучам (рис. 1.13).

Пермским периодом завершилась палеозойская эра. Многие виды вымерли, не выдержав похолодания и иссушения климата. Исчезли каменноугольные леса из высших споровых растений. На смену им пришли более приспособленные к сухому и холодному климату леса голосеменных из гингко, тисса, пихты, кипариса, секвойи.

К концу палеозоя северные континенты объединились с Гондваной, образовав единый сверхматерик Пангею, окруженный сверхокеаном Панталассом (рис. 1.14).

Мезозой (начало около 240 млн лет назад). Делится на периоды: триас, юра, мел. Сверхматерик Пангея, включавший в

себя почти всю сушу Земли, стал дробиться. Начался процесс формирования современных очертаний материков и океанов (рис. 1.15).

Возник океан Тетис, разделивший материки Лавразию и Гондвану. Изоляция материков явилась предпосылкой расхождения биот. Это находит отражение в схемах зоогеографического районирования современных материков: группа северных материков объединяется в Арктогею, а группа южных - в Нотогею.

Появились Атлантический и Индийский океаны; новые обособленные материки: Североамериканский, Евроазиатский, Южноамериканский, Африканский. Австралия и Антарктида были еще едины, однако, от них откололись Новая Зеландия и Индостан

Биогеографические особенности современных океанов объясняются их возрастом. Так, более молодая биота Атлантики противопоставляется богатой и разнообразной биоте древнего Тихого океана.

В результате раскола Пангеи и образования новых океанов, соединенных проли-

Рис. 1.13. Раннепермский ландшафт, по Й. Аугуста и З. Буриан

18

Рис. 1.14. Реконструкция, показывающая положение и ориентацию Пангеи в конце палеозоя,

ïî A. G. Smith a. J. C. Brinden

вами, циркуляция вод Мирового океана стала более свободной. Открылся доступ в высокие широты, куда поверхностные тече- ния стали переносить тепло из тропиков. В это время вблизи полюсов температура поверхностных вод была около 15 °С; сезонность климата слабо выраженной. В теплом океане происходило очень вялое конвекционное перемешивание. Основной причи- ной опускания поверхностных вод стало увеличение их солености (и плотности) в результате интенсивного испарения. Такой тип перемешивания слабо вентилировал глубины. Недостаток кислорода в воде привел к массовой гибели глубоководной фауны.

Триас. В начале триаса по сравнению с поздней пермью фитогеографическая дифференциация резко снижается. Очевидно, это явилось следствием разрушения горных барьеров, ранее разделявших обособленные фитохоры. Глобальный климат стал более ровным и теплым (безморозный климат). Флора раннего триаса в Лавразии оставалась ещ¸ очень близкой палеозойской флоре. Ее отличительные признаки связаны с

Рис. 1.15. Реконструкция последовательных стадий раскола Пангеи, по Р. Дитцу и И. Холденуr: Показано отделение Лавразии от Гондваны океаном Тетис и формирование Южной Атлантики и Индийского океанов. А – 180 млн лет назад; Б – 65 млн лет назад

угасанием кордаитов и возрастанием роли хвойных, папортниковидных и хвощевидных. В позднем триасе флора имела уже типично мезозойский облик (рис. 1.16).

Леса высших споровых сохранялись лишь на заболоченных низинах. Бурный расцвет получили голосеменные: саговники с длинными перистыми похожими на пальмовые листьями, хвойные – тиссовые, пихтовые, кипарисовые, гингковые и др.

В триасе наступает расцвет рептилий. Филогенетическое древо пресмыкающихся показано на рис. 1.17. Эта схема наглядно иллюстрирует значение вымерших групп для восстановления филогенеза рептилий в целом.

Следует отметить появившуюся в позднем карбоне группу синапсидных рептилий. По мере эволюции ее представители становились все более млекопитающеподобными. Наконец, в позднем триасе появляются самые ранние настоящие млекопитающие.

Отличительные признаки млекопитающих: теплокровность и наличие у самок желез, которые выделяют молоко для вскармливания детенышей. За редким исключе- нием (однопроходные млекопитающие) они

19

Рис. 1.16. Мезозойский ландшафт, по Й. Аугуста и З. Буриан

Рис. 1.17. Филогенетическое древо рептилий, по А. В. Яблокову и А. Г. Юсуфову

20