Петров_К_М_Биогеография_СПб_2001

.pdf

8.4. Австралийское царство

Биота Австралийского царства отлича- ется глубокой древностью и замечательным своеобразием своего состава. Между Австралийским материком и Индо-Малайским царством на севере располагается большая группа островов Малайского архипелага. А. Уоллес первым обозначил границу, отделяющую Индо-Малайское царство от Австралийского. Ее называют линией Уоллеса. Перекрытие биот происходит между островами Ява и Новая Гвинея. Оно объясняется сближением континентальных шельфов Юго-Восточной Азии и Австралии (рис. 8.11) и существовавшим здесь в недавнем прошлом мостом суши.

Значительная часть Австралии представляет собой сухое плато со скудной растительностью (скрэб); многие места совершенно пустынны. Обильно увлажнены только северные и юго-восточные берега, здесь, как и в Тасмании, развиваются роскошные леса. Новая Гвинея и соседние острова гористы и покрыты тропическим лесом.

Австралийская флора богата и своеобразна. Здесь растет 12 049 видов сосудистых растений, из которых 75% эндемики. Почти весь род эвкалиптов, содержащий 600 видов, филлодийные акации (280 видов), казуарины (около 25 видов), банксии (46 видов), так называемые травяные деревья (Xanthorrhoea – 11 видов) и многие другие не встречаются за пределами Австралийского флористического царства.

В начале кайнозоя, во время бурного распространения на земле цветковых растений, Австралия, Тасмания, Новая Гвинея составляли изолированный материк. Древние роды, характерные для тропического и умеренного климата (Flindersia, Brachychiton, Acacia, Grevillea, Melaleuca, Eucalyptus, Casuarina, Banksia, Tristania и

др.), составили основное ядро эндемической флоры Австралии. Представители этих родов распространены по всей Австралии, но в наиболее чистом виде эндемическая флора представлена в юго-западной и центральной частях континента.

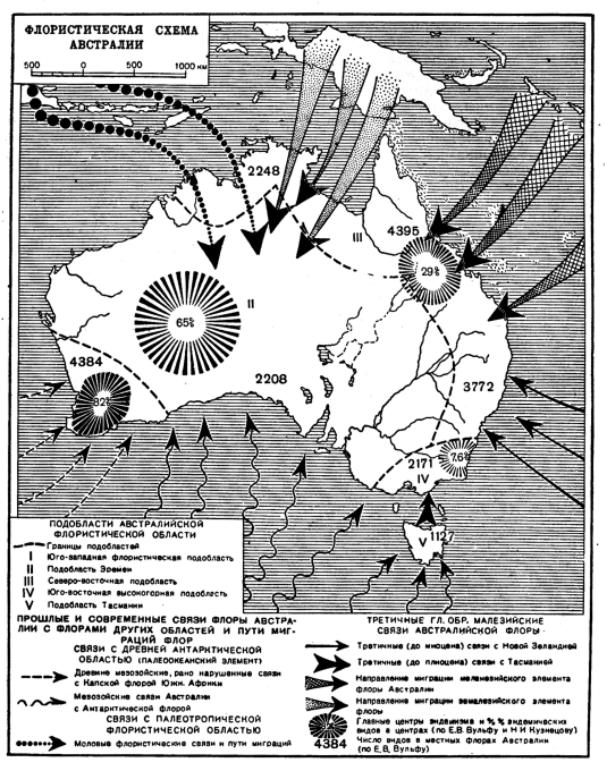

Вместе с тем в формировании флоры Австралии принимали участие представители других биогеографических царств (рис. 8.12). В третичном периоде происходило вторжение в северо-восточные провинции Австралии множества представителей флоры Индо-Малайского царства (Podocarpus amarus, Elaeagnus latifolia, Aleurites moluccana и др.).

Рис. 8.11. Граница между Индо-Малайским и Австралийским царствами, по C. Barry Cox:

Жирная линия обозначает границу Уоллеса, которая проходит по краю шельфа Юго-Восточой Азии; пунктирная линия обозначает границу австралийского шельфа

Так сложился один из основных элементов флоры Австралии - малезийский. Многие его представители составляют главную массу влажных тропических лесов Австралии.

При всей самобытности австралийская флора в ряде случаев обнаруживает замеча- тельную общность с антарктической флорой, представители которой распространены в Новой Зеландии, южной оконечности Южной Америки и Южной Африки (Libocedrus, Nothofagus, Drimys, Araucaria, Fitzroya, Casuarina, древовидные папоротники, многие протейные и др.). Представители антарктической флоры встречаются в юго-вос- точной горной Австралии и на острове Тасмания, что объясняется существованием в

141

Рис. 8.12. Пути формирования флоры Австралии, по Н. А. Комарницкому

142

мезозое единого материка, включавшего Антарктиду.

В Австралии почти нет растений с соч- ными плодами. Австралийская флора лишена дикорастущих, обогативших культурную флору ценными пищевыми растениями. Повидимому, это послужило причиной того, что австралийские аборигены не смогли освоить земледелие и перейти к оседлому образу жизни. До прихода европейцев они оставались бродячими охотниками-собира- телями. Вместе с тем Австралия – родина большого числа засухоустойчивых деревьев и кустарников, распространяемых отсюда в культурах по всему свету (эвкалипты, акации, казуарины и др.).

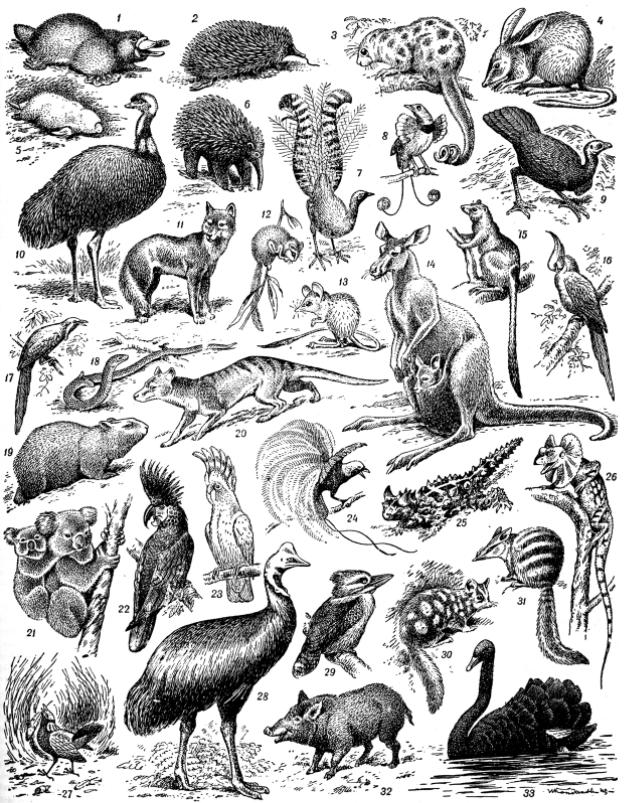

Фаунистические особенности Австралийского царства складывались также под влиянием, с одной стороны изоляции, а с другой – древних связей с соседними материками. В мезозое существовала связь Австралии с прилегающими частями Азии и с Южной Америкой. В это время сюда переселились низшие представители млекопитающих - клоачные (из Азии) и сумчатые (из Южной Америки). Дальнейшая изоляция Австралии способствовала тому, что населявшие е¸ животные и растения продолжали развиваться собственным, независимым от остального органического мира пу- т¸м (рис. 8.13).

Бросается в глаза почти полное отсутствие высших млекопитающих, или плацентарных. Распространенная в Австралии собака динго, по-видимому, проникла сюда в древности с человеком и впоследствии одичала. Свиньи Новой Гвинеи и Тимора, по-видимому, также представляют собой одичалых потомков домашней свиньи, некогда завезенной сюда человеком. Зато необычайно развита фауна низко организованных млекопитающих. Особого расцвета достигли сумчатые – более 130 видов.

Эндемичные формы сумчатых весьма многобразны и соответствуют различным биологическим типам высших млекопитающих (конвергенция жизненных форм): аналоги хищных – сумчатый волк (Thyla-cinus) и сумчатая куница (Dasyurus); насекомоядных – сумчатый крот (Nothoryctes); грызу-

нов (типа байбака)– вомбат (Phasco-lomys), типа белок и летяг – сумчатая белка (Petaurus). Лазящие сумчатые – коала, или сумчатый медведь (Phascolarctus). Аналоги копытных – многочисленные кенгуру.

Для Австралийского царства характерны единственные ныне живущие однопроходные (клоачные) млекопитающие - утконос (Ornithorhynchus) и два рода ехидн (Echidna).

Из 286 родов птиц, гнездящихся в Австралийском царстве, 95 родов эндемичны. В их числе отряды казуаров (Casuarius) и эму (Dromaeus). Далее ряд семейств, например беседковые (Amblyornis) и райские птицы с роскошным причудливым оперением; лирохвосты (Menuridae); 30 видов какаду (Cacatuinae); нитеязычные попугаи; большеногие куры (Megapodiidae), которые не высиживают яиц, а закапывают их в кучи гниющих растительных остатков; черный лебедь (Chenopais) и др.

8.5.Голантарктическое царство

À.Л. Тахтаджян (1978) выделяет Голантарктическое флористическое царство, относя к нему южную оконечность Южной Америки с Огненной Землей и Патагонией, острова Южного океана и Антарктиды, Новую Зеландию.

Сходство флор удаленных друг от друга участков суши объясняется тем, что в меловом периоде Южная Америка, Австралия и Антарктида образовывали единый материк, характеризовавшийся теплым климатом и пышной растительностью.

Современная флора Голантарктического царства включает 10 эндемичных семейств, 1600 видов сосудистых растений, из которых 1200, т. е. 75%, эндемичны. Например, виды южного бука (Nothofagus), фицрои (Fitzroya), араукарии (Araucaria), дримиса (Drimys winteri), древовидных папоротников (Blechnum), трава туссок (Poa flabellata) и др. Характерной особенностью флоры является биполярность – наличие ряда родов и видов растений, обитающих в умеренных и высоких широтах Северного

143

Рис. 8.13. Животные Австралийского царства, по БСЭ:

1 – утконос; 2 – ехидна; 3 – сумчатый кускус; 4 – сумчатый барсук; 5 - сумчатый крот; 6 – проехидна; 7 – лирохвост; 8 – райская птица гоби; 9 – большеног или сорная курица; 10 – эму; 11 – динго; 12 – сумчатая белка; 13 – сумчатый прыгун; 14 – большой кенгуру; 15 – древесный кенгуру; 16 – попугай корелла; 17 – медосос; 18 – чешуеног; 19 – вомбат; 20 – сумчатый волк; 21 – коала (сумчатый медведь); 22 – черный какаду; 23 – какаду инка; 24 – безногая райская птица;25 – молох; 26 – плащеносная ящерица;27 – беседковая птица (шалашник); 28 – казуар; 29 – гигантский зимородок;30 – сумчатая куница; 31 – сумчатый мурашеед; 32 – свинья папуасская; 33 – ч¸рный лебедь

144

полушария, но отсутствующие в тропических поясах Земли.

Таковы, например, виды сфагнума, красная водяника (Empetrum rubrum), а также луговик извилистый, тимофеевка альпийская, примула, ясколка, генциана и др.

Наиболее северные теплые районы по склонам Анд и на западе Огненной Земли заняты лесной растительностью. Тундры охватывают острова Южного океана. Полярные пустыни занимают собственно Антарктический материк. Южная полярная граница распространения цветковых растений – антарктического луговика и колобата (Colobanthus crassitolius, Aira antarctica) проходит приблизительно по 64° ю. ш. (Земля Грейама). Далее к югу встречаются только мхи (5 видов, в их числе эндемичный род Sarconeurоn), лишайники (около 90 видов) и водоросли.

Голантарктическое царство животных занимает материк Антарктиды с прилежащими островами. Фауна отличается бедностью видового состава. Здесь очень мало наземных животных, нет летающих насекомых, сухопутных млекопитающих, пресноводных рыб. Жизнь позвоночных животных полностью связана с океаном. Поэтому большинство зоологов не выделяет Антарктического царства на суше, а относит эту фауну к океанической.

К числу немногих связанных с сушей птиц принадлежат три эндемичных вида: из куликов - белая ржанка, или футляронос (Chionis alba), поедающая яйца пингвинов, своеобразный конек (Anthus antarcticus) и небольшая утка (Anas georgica), обитающая на о-ве Южная Георгия.

Самыми типичными птицами голантарктического царства следует считать пингвинов, среди которых наиболее крупный императорский пингвин (длина тела до 115 см, масса до 42 кг), немного уступающий ему в величине королевский пингвин и мелкий пингвин Адели. Пингвины остаются в Антарктиде круглый год, устраивая свои гнездовые колонии на побережье. Летом очень многочисленны буревестники (антарктический, капский, снежный, сере- бристо-серый и др.), нередко встречаются альбатросы, качурки, чайки, крачки и поморники.

Класс млекопитающих представлен ластоногими и китами. У берегов Антарктического материка, около островов и в поясе дрейфующих льдов, обитает 5 видов настоящих тюленей (Phocidae), из которых теснее всего связан с сушей морской слон (Mirounga leonina). В зоне неподвижных прибрежных льдов обитает тюлень Уэдделла (Leptonychotes weddelli) и частично тюлень Росса (Ommatophoca rossi); в поясе плавучих льдов встречается тюлень-крабо- ед (Lobodon carcinophagus) и морской леопард (Hydrurga leptonyx). Довольно много- численные в Южном полушарии ушастые тюлени были представлены в Антарктическом царстве морским котиком (Arсtocephalus australis), полностью истребленным к началу XX в.

Обитателями вод Антарктики в летнее время, когда создаются наиболее благоприятные условия для откорма, являются киты: из усатых китов – синий кит, финвал, сейвал, горбач, малый полосатик и в единич- ных экземплярах гладкий кит; из зубатых китов – кашалот, бутылконос и касатка.

145

Глава 9

ЗОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ БИОМОВ СУШИ

Áиом представляет собой сочетание конк-

ретных экосистем. Зональные типы биомов формируются при определенном соотношении тепла и влаги, включают растительные сообщества и животное население, неразрывно связанные друг с другом. Как крупные экологические единицы биосферы они, в свою очередь, могут быть подразделены на более мелкие типы – региональные типы биомов.

Зональные типы биомов – совокупности естественных экосистем со сходной структурой и обликом сообществ, сформировавшиеся в процессе исторического развития и отражающие гидротермический потенциал территории. Их границами являются рубежи, за пределами которых экосистемы данного зонального типа не могут существовать из-за несоответствия условиям среды (Огуреева, Котова, 1997).

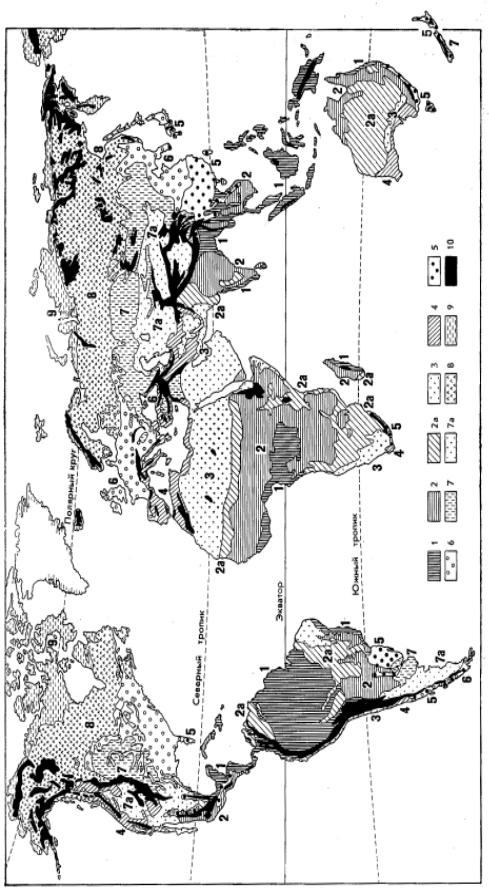

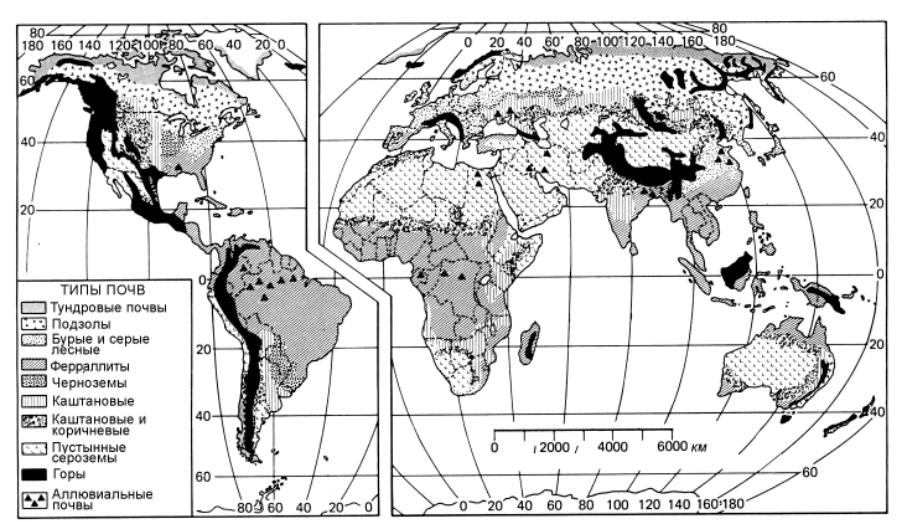

Биогеографическая картина мира, основанная на выделении биотических царств суши, отражает уникальность флоры и фауны, являющуюся следствием дивергентного пути эволюции (см. гл.8). Выделение зональных типов биомов подчеркивает черты сходства органического мира, формирующегося в условиях одинаковой обеспеченности теплом и влагой. Об общей картине распределения зональных типов биомов суши дают представление карты растительности и почв (рис. 9.1, 9.2).

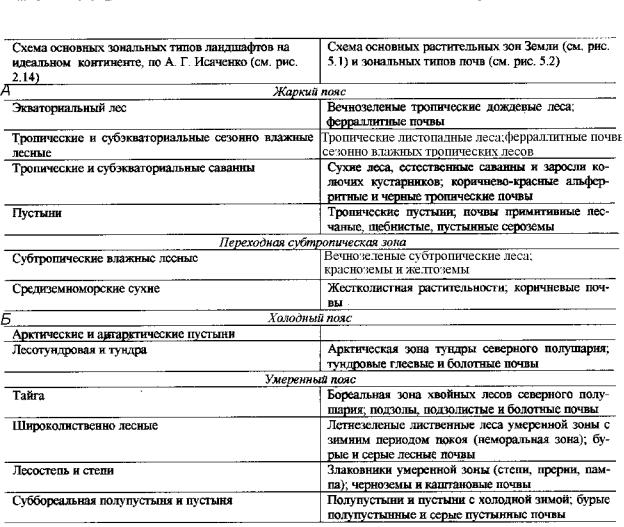

Наглядной моделью распространения зональных типов ландшафтов служит гипотетический материк (см. рис. 2.14). Сопоставление с картой растительных и почвенных зон Земли показывает, что эта модель достаточно полно отображает географию зональных типов биомов в целом (табл. 9.1). Зоны в таблице перечислены в том же порядке, в каком дано их описание в тексте.

Перейдем к характеристике зональных типов биомов суши. В качестве основы взя-

ты представленные в табл. 9.1. системы зональных типов ландшафтов и растительных зон Земли. При описании биомов использовались работы В. В. Алехина, Л. В. Кудряшова, В. С. Говорухина (1961), Н. А. Бобринского (1951), Г. Вальтера (1968), А. Г. Воронова, Н. Н. Дроздова, Е. Г. Мяло (1985), У. Зедлага (1975), А. Г. Исаченко и А. А. Шляпникова (1989), П. Д. Ярошенко (1975) и др.

9.1. Биомы жаркого пояса

Жаркий пояс Земли простирается к северу и югу от экватора в тропические широты; в каждом полушарии его ограничи- вает годовая изотерма 20 îС. Важнейшим фактором зональной дифференциации в жарком поясе является увлажненость (см. гл. 2). В соответствии с закономерностями атмосферной циркуляции и режимом выпадения атмосферных осадков формируется зональный ряд биомов: дождевых тропических лесов, тропических листопадных лесов, саванн и пустынь. Переходное положение между биомами жаркого и умеренного поясов занимают биомы субтропических зон.

9.1.1. Дождевые тропические леса

Биомы дождевых тропических лесов – одни из самых древних и богатых на Земле (рис. 9.3). Их ареал охватывает несколько царств: Неотропическое, Эфиопское, ИндоМалайское, Австралийское. Количество видов растений и животных здесь больше, чем во всех других биомах вместе взятых.

По климатическим особенностям различа- ют леса экваториального и субэкваториального поясов, муссонных дождей, горных склонов. Наиболее полно свойства вечнозеленых дождевых тропических лесов (гилей) выражены в бассейне Амазонки, по берегам Гвинейского залива и в бассейне Конго, на Малаккском полуострове, островах Малайского архипелага, на северо-вос- токе Австралии (рис. 9.4). Главный фактор, определяющий формирование вечнозеле-

146

Ва.Г у:льтер

растительныхема онз поЗемли,

.Ðèñ .9 Ñõ.1

тропические– еполувечнозелены

склоновгорных пояса(леса туманов);2

лесадевые инизменностей

дожтропические

1 – евечнозелены

ропическиесубт :зоны

иТропические

-ñóá

тропиче– иские

убтропикс 3ов;

ропикт иов

îíûç

частичноов, овникизлак

арникуст

олк кючих

слизаро

иаванны

ствсте сенные

åñà,

са;ле –2а лесухие

листи еопадны

тепунк .)7а

растительно– отместь, вченная

(в.ш угихдр стахме

(35°)30° .ñ è.ø .þ

олькт доо

ñîâþ

оронуст лпо

èåù âñÿ

юстира

пустыи прони,

скиетропиче лупустынипо

-вечнозеле

äÿìè;æ –5

сласти дозимними

чаяю обаридные

ждо вклдями),

зимними(с

ластьоб олистнойжестк стирастительно

–4 ходнаяпере

скаяиче :зоны

иУмеренная тарк

периодомзимним

умереннойлеса сзоны

летнезелены– лиственныее

прохладнымм 6климатом;

постояннос нывлаж

лиственныеные умереннолеса зонытеплой зонили

совлю то -30

ств поорону

òñÿþ

стира(про

хс зимойолодной

нипусты

по– илупустыни

оныз прерии,(степи, 7апампа);

мереннойу

овникизлак

îíà);ç –7

ояпок льная(немора

северноготундры ария;полуш -10 сгоры

северноголесов ария;полуш –9 зонаарктическая

ххвойны

пустыня;холодная –8 зонабореальная

–Тибете

.ø â),

35° .ñ è.ø .þ

альпийскийчая нивальныи поясай

растительности,поясами ювкл

миразличны

147

148

Рис. 9.2. Зональные типы почв, по Earl D. Shaw

Таблица 9.1. Сопоставлениеосновныхзональныхтиповландшафтовнаидеальном континенте, растительных и почвенных зон Земли

ных дождевых тропических лесов, – сохраняющийся на протяжении миллионов лет благоприятный теплый и влажный климат. Обилие тепла и влаги обеспечивают круглогодичную вегетацию растений. Сезонная ритмика нечеткая.

Средние месячные температуры воздуха от 25 до 35 îС, их годовая амплитуда всего 2 – 4 îС (суточные амплитуды больше годовых). Атмосферных осадков выпадает от 1500 до 4000 мм, а на наветренных склонах гор до 10 000 мм и более. Для существования гилей, однако, более важно не общее количество осадков, а распределение их в году. В субэкваториальном поясе дождевой климат имеет летний пик осадков, когда солнце стоит в зените (субэкваториальный муссон). Эти зенитальные дожди вызывают резкий подъем уровня воды в реках и затопление низменностей. С переходом в тропи- ческие широты продолжительность зимнего сухого сезона увеличивается. Климати-

ческой границей дождевых лесов является продолжительность периода засухи более двух месяцев.

Длительность дня и ночи вблизи экватора в течение года приблизительно одинакова. Это постоянство имеет большое зна- чение для суточного ритма жизни растений и животных. Красочное описание суток во влажном тропическом лесу дает А. Уоллес: “Рано утром, в первые два часа после восхода солнца, небо было неизменно безоблачным, термометр стоял на 22 – 23 °С, тяжелая роса или следы ночного дождя, отягощавшие листья, быстро испарялись под палящими лучами солнца, поднимавшегося как раз на востоке и быстро приближавшегося к зениту. Вся природа дышала свежестью, молодая зелень и почки цветов быстро распускались... Жара усиливалась с каждым часом и около 2 час. дня достигла 33 – 34 °С, к каковому времени умолкали голоса всех птиц и зверей. Листья, такие све-

149

Рис. 9.3. Девственный тропический лес в Бразилии, по A. Schimper

Рис. 9.4. Ареал дождевых тропических лесов, по П. Ричардсу

150