Учебник

.pdfГиперкалиурия. Общий объем воды в организме снижен за счет

внутриклеточной воды.

Изотоническая дегидратация обусловлена потерей эквивалентных количеств воды и солей, основным из которых является Na. При этом не меняется осмолярность внеклеточной воды, поэтому не происходит перераспределения внутри- и внеклеточной жидкости. Потеря плазмы существенно больше, чем при гипертонической дегидратации. При изотонической дегидратации быстро возникает циркуляторная недостаточность. Лабораторных тестов, позволяющих точно определить степень внеклеточной дегидратации, нет; однако измерения концентрации Na

вмоче и отношение мочевины крови к креатинину могут дать дополнительную диагностическую информацию. Иногда наблюдается повышение гематокрита и концентрации белка в сыворотке.

Гипотоническая дегидратация (внеклеточная) наблюдается при большей потере организмом электролитов, чем воды. Среди электролитов при этом состоянии теряется натрий. Гипотоническая дегидратация возникает при неукротимой рвоте, поносах, обильном потоотделении (до 10 л

всутки), недостаточности надпочечников, гипоальдостеронизме,

черепномозговых травмах, дренажах, фистулах, назначении диуретиков,

ограничении потребления соли. Концентрация солей при этом в межклеточном пространстве резко снижена. Избыток воды поступает в клетки, возникает клеточная гипергидратация, межклеточное пространство уменьшается в объеме. Больной не ощущает жажды, он отказывается от воды. Дефицит натрия свыше 0,5 г на 1 кг веса приводит к тяжелым, часто необратимым состояниям.

5.6.2. Регуляция обмена, клинические проявления и лабораторные

показатели нарушений обмена электролитов и минеральных веществ

Общая концентрация катионов в плазме около 150 ммоль/л, из них на натрий приходится примерно 140 ммоль/л, на калий около 4 ммоль/л,

611

остальное количество составляют кальций, магний и другие катионы. Плазма электронейтральна, количество катионов в ней соответствует количеству анионов. Из анионов основное количество в норме приходится на хлор

(около112 ммоль/л) и бикарбонаты (около 25 ммоль/л). Оставшиеся анионы,

составляющие так называемый анионный промежуток (АП), включают фосфаты, сульфаты, белки, органические кислоты, такие как лактат, цитрат,

пируват, ацетоацетат, гидроксибутират. Поддержание ионного баланса между клетками и внеклеточным пространством является важнейшим параметром гомеостаза. Для этой цели по разным оценкам клетки используют от 10 до 20 % образующейся в них энергии.

Распределение ионов неравномерное. Распределение ионов между клеткой и внеклеточным пространством представлено в табл. 5.38.

Таблица 5.38

Распределение ионов между вне- и внутриклеточным пространством в

ммолях/л воды

Ион |

Плазма |

Внеклеточная |

Внутриклеточная жидкость |

|

|

|

жидкость |

эритроцит |

скелетная мышца |

Калий |

4,5 |

4,0 |

99 |

150 |

Натрий |

142 |

145 |

23 |

10 |

Кальций |

2,5 |

2,1 |

0,025 |

0,01 |

Магний |

1,0 |

1,1 |

0,8 |

13 |

Хлориды |

103 |

116 |

54 |

15 |

Лабораторные методы и диагностическое значение определения калия. В клинико-диагностических лабораториях основными методами определения К являются потенциометрический с помощью ион-селективных электродов и турбидиметрический – на биохимическом анализаторе. Так как практически все соли калия диссоциированы в плазме крови, то при определении калия не вводится различий между активностью и концентрацией. С помощью ионселективных электродов калий можно измерять в цельной крови, сыворотке и любой биологической жидкости.

Турбидиметрический метод предназначен для измерения в сыворотке.

612

Ион К является в организме основным потенциалообразующим катионом. От его распределения между клетками и внеклеточной средой зависят электрофизиологические свойства. Как при увеличении, так и снижении К+ меняются проводимость, возбудимость, автоматия и передача нервных импульсов. Если уровень К+ повышается примерно до 8 ммолей/л,

то это приводит к остановке сердца в диастоле. Если же уровень К+ слишком низкий, то сердце останавливается в систоле.

Внеклеточное содержание К первично контролируется почками и в меньшей степени желудочно-кишечным трактом. В почках К фильтруется и затем практически полностью реабсорбируется в проксимальных канальцах.

В дистальных канальцах имеет место незначительная активная секреция К.

Однако она первично связана с активной АТФ-зависимой реабсорбцией Na, в

обмен на который из тубулярных клеток в просвет поступают ионы Н+ и К+.

Так как оба иона Н+ и К+ могут обеспечивать электронейтральность реабсорбции Na+, то между экскрецией Н+ и К+ существует тесная связь. При ацидозе имеет место тенденция к секреции ионов Н+ с мочой и соответственно к снижению выделения К+. Наоборот, при алкалозе будут задерживаться в организме ионы Н+ и усиленно экскретироваться ионы К+.

Таким образом, при ацидозе имеется тенденция к гиперкалиемии, при алкалозе к гипокалиемии. При почечном тубулярном ацидозе эта тенденция исчезает.

Имеется относительное постоянство выведения К+. Даже при бедной К+

диете выделение его с мочой не менее 10-20 ммоль/сутки. Потеря К+ через кожу и желудочно-кишечный тракт составляет примерно 15-20 ммоль/сутки.

Почки не могут предупредить истощение К+ в организме, если потребление К+ становится меньше 40 ммоль/сутки (1.5 г/день). При жесткой диете с большим потреблением воды и приемом мочегонных препаратов может возникнуть гипокалиемия.

Контроль за уровнем калия важен при острой и хронической почечной недостаточности, сердечной недостаточности, ацидозе и алкалозе, при

613

проведении гемодиализа, приёме диуретиков, сердечных гликозидов. При нарушениях сердечного ритма необходимо исключить патологические изменения калия как причины аритмии.

Референтные значения концентрация калия в сыворотке крови –

3,5-5,5 ммоль/л.

Увеличение концентрации (гиперкалиемия) может возникнуть при:

избыточном поступлении в организм при быстром вливании растворов калия;

выходе калия из клеток во внеклеточную жидкость при массивном гемолизе, рабдомиолизе, распаде опухолей, тяжёлых повреждениях тканей,

глубоких ожогах, ацидозе;

сниженном выделении калия почками при острой почечной недостаточности с олиго- и анурией, ацидозом, болезни Аддисона,

гипофункция ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, шоковых состояниях.

Уменьшение концентрации (гипокалиемия):

недостаточное поступление калия в организм при хроническом голодании;

потеря калия с мочой при почечном канальцевом ацидозе, почечной недостаточности, альдостеронизме, синдроме Кушинга, алкалозе;

потеря калия организмом с кишечными секретами при частой рвоте,

профузном поносе, кишечных свищах;

усиленное поступление калия внутрь клеток при лечении глюкозой и инсулином, алкалозе;

потеря с потом при муковисцидозе.

Лабораторные методы и диагностическое значение определения

натрия. Лабораторные методы определения натрия схожи с методами

определения калия. Это отенциометрический метод с использованием ион-

614

селективных электродов и колориметрические методы определения с использованием реактивов для биохимического анализатора.

На долю Na приходится примерно 90 % всех внеклеточных катионов,

это катион внеклеточного пространства, к нему малочувствительны клетки.

Это чрезвычайно гидрофильный ион. Перемещение воды в организме контролируется движением Na. Из-за большой гидратной оболочки движение

Na через липидный бислой клеточной мембраны затруднен. Первостепенную роль играет Na в поддержании осмотического давления. Гипо- и

гипернатрийемии приводят к изменениям осмотичности среды. Натрий имеет определяющее значение в поддержании нормального значения рН плазмы.

Он опосредованно через Cl влияет на бикарбонатный буфер. Na защищает клетки почечных канальцев от повреждения анионами сильных кислот. При накоплении этих анионов в больших количествах они экскретируются с мочой в виде Na-солей, а не как кислоты, что предупреждает чрезмерное

закисление мочи.

Баланс Na постоянно регулируется почечной экскрецией. При повышенном потреблении пропорционально повышается его выделение почками. Скорость гломерулярной фильтрации (СГФ) может быть ограничивающим фактором экскреция Na почками (терминальная стадия хронической почечной недостаточности). Обычно примерно 70%

фильтрованного Na активно реабсорбируется в проксимальных канальцах,

остальная часть в петле Генле. Менее 5% фильтрованного Na достигает дистальных канальцев. Альдостерон, минералокортикоид, освобождающийся из коры надпочечников в ответ на активацию ренин-ангиотензиновой

системы, стимулирует реабсорбцию Na в дистальных канальцах и

собирательных трубочках. Этот гормон является главным фактором,

контролирующим экскрецию Na с мочой. Он активирует реабсорбцию Na в

почечных канальцах и экскрецию К путем активации Na,К-АТФазы.

Пассивно за натрием перемещается вода, сопряжено с Na в почках реабсорбируется глюкоза, аминокислоты и другие метаболиты.

615

Референтные значения концентрация Na в сыворотке крови –

135 до 146 ммоль/л.

Гипонатриемия обнаруживается достаточно часто. Умеренная гипонатриемия является проявлением «синдрома солевого истощения». Это вторичный феномен, поэтому в первую очередь необходимо лечить основное заболевание. Клинические проявления гипонатриемии обычно отсутствуют до тех пор, пока концентрация Na в плазме не упадет ниже 120 ммоль/л, но они могут возникнуть и при более высокой концентрации, если ее снижение происходит очень быстро. Тяжелая гипонатриемия иногда требует срочной коррекции, но обычно это состояние сочетается с клиническим проявлением водной интоксикации. Гипонатриемия возникает в результате:

недостаточного поступления Na в организм;

потере Na при рвоте, диарее, сильной потливости и неадекватном солевом замещении;

недостаточности надпочечников;

острой почечной недостаточности (полиурическая стадия);

отёков и асцита при хронической сердечной недостаточности,

циррозе печени, печёночной недостаточности, нефротическом синдроме;

гипотиреозе;

синдроме неадекватной секреции антидиуретического гормона

(вазопрессина).

Гипернатриемия развивается при:

гипертонической дегидратации из-за усиленного потоотделения

(лихорадка и др.), гипервентиляции, рвоты, диареи;

недостаточного поступления воды в организм;

снижения выведения с мочой: первичный и вторичный гиперальдостеронизм, синдром Кушинга.

Лабораторные методы и диагностическое значение определения кальция. В лабораторной практике определяют фотометрическим методом

616

общий кальций, потенциометрическим методом с использованием ион-

селективных электродов – ионизированный кальций.

Са имеет несколько чрезвычайно важных функций в организме

(табл. 5.39).

Таблица 5.39

|

Функции СА в организме |

|

|

|

|

Структурная |

|

кости, зубы |

Нейромышечная |

|

контроль возбудимости |

|

|

освобождение медиаторов |

|

|

контроль сокращения и расслабления мышц |

Ферментная |

|

ко-фактор компонентов свертывания |

Сигнальная |

|

внутриклеточный вторичный мессенджер |

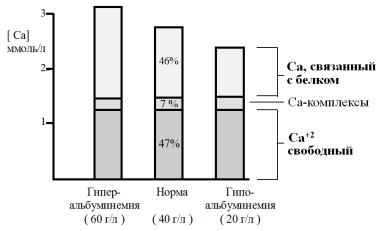

В плазме кальций присутствует в нескольких формах: связанным с белком, главным образом альбумином, в комплексе с бикарбонатом,

лактатом, фосфатом, цитратом и в свободном виде ионизированного кальция.

Общий Са – это сумма связанного с белками, комплексированного и ионизированного кальция. Определение общего Са представляет клиническую ценность, свидетельствуя об уровне притока Са в кровь. Чаще всего направленность отклонений общего Са совпадает с изменениями ионизированного Са2+, поскольку регуляция гомеостаза Са осуществляется главным образом путем изменений уровня притока Са в кровь. Однако, так как значительная часть Са связана с компонентами, которые могут меняться в плазме (альбумин, бикарбонаты, лактат, лиганды), то во многих случаях общий Са может неадекватно отражать состояние пациента (рис. 5.8). Это особенно существенно при гиперпаратиреозе, уремии, при изменении кислотно-основного равновесия, в ситуациях клинического использования цитрата, что часто возникает в клинике неотложных состояний, в

неонаталогии, при операциях коронарного шунтирования, в клинической токсикологии, при пересадке органов и тканей.

617

Рис. 5.8. Влияние альбумина на фракции кальция в крови

Ионизированный Са (Са+2) физиологически активен, поэтому концентрация Са+2 поддерживается на определенном уровне и регулируется рядом физиологических механизмов. Основными регуляторами обмена кальция являются гиперкальциемические гормоны – кальцитриол (активная форма витамина D) и паратиреоидный гормон (повышают уровень кальция плазмы крови, усиливая его всасывание в тонкой кишке, реабсорбцию в почках, резорбцию костной ткани), а также гипокальциемический гормон – кальцитонин (снижает уровень кальция плазмы крови, в основном через усиление минерализации костной ткани). У здоровых людей содержание Са+2

находится в диапазоне 0,98-1,13 ммоль/л. Существует состояние равновесия между Са+2, находящимся во внеклеточном пространстве, и Са+2 в

цитоплазме. Градиент значений Са+2 между внеклеточным пространством

(10-3 М) и внутриклеточным (10-7 М) достигает 10000 (разница в четыре порядка). Ионизированный Са+2 по сравнению с общим Са лучше отражает метаболизм Са. Определение ионизированного Са2+ наиболее полезно при оценке быстрых изменений его концентрации, которые наблюдаются, в

частности, при переливании крови и кровозаменителей, при экстракорпоральном кровообращении, при диализе.

Увеличение концентрации (гиперкальциемия) связано, чаще всего, с

усилением мобилизации кальция из костной ткани:

гипервитаминоз D;

618

первичный гиперпаратиреоз (аденома или карцинома паращитовидных желёз);

эктопический синтез паратгормона при раке лёгких, почек,

яичников, мочевого пузыря, пищевода, опухолях головы и шеи;

вторичный гиперпаратиреоз при хронической почечной недостаточности, при гиповитаминозе D (уровень общего, также как и ионизированного кальция, периодически может быть в референтных пределах или снижен в сочетании с изменением уровня фосфатов и повышенной активностью щелочной фосфатазы);

остеолизис при злокачественных опухолях костной ткани, метастазах

вкостную ткань (чаще всего рака молочной железы, лёгких, почек).

Уменьшение концентрации (гипокальциемия):

недостаточное всасывание кальция из кишечника и/или снижение его реабсорбции в почках;

гиповитаминоз D при рахите у детей и остеомаляции у взрослых (в

результате сниженной инсоляции, мальабсорбции и нарушений питания);

гипопаратиреоз (послеоперационный, аутоиммунный);

гипоальбуминемия (снижается общий кальций, тогда как ионизированный кальций может находиться в референтных пределах);

снижение ионизированного кальция в результате изменений связывания кальция с белками и органическими анионами плазмы крови;

алкалоз (повышение рН на 0,1 единицы вызывает снижение концентрации ионизированного кальция на 0,05 ммоль/л).

Лабораторные методы и диагностическое значение определения магния. Mg преимущественно внутриклеточный катион. Mg является Ко-

фактором около 300 ферментов, включая ферменты синтеза белков,

гликолиза, трансмембранного переноса ионов. Комплекс Mg-АТФ является субстратом для многих АТФ-зависимых ферментов. Mg необходим для поддержания структуры рибосом, нуклеиновых кислот, некоторых белков.

619

Он взаимодействует с Са через несколько механизмов, влияет на проводимость мембран возбудимых клеток и их электрические свойства,

поэтому недостаток Mg вызывает гипервозбудимость. Ионизированный Mg

является ко-фактором для АТФ-зависимых ионных насосов в мембранах нервных, мышечных и других клетках. Комплекс Mg-АТФ необходим для функционирования Са-насоса, определяющего уровень импульсации клеток,

обладающих свойством автоматии. Поэтому нарушения ритма сердца возникают при нарушениях в сыворотке уровня Са+2, К+ и Mg+2.

Референтные пределы: 0,70–1,05 ммоль/л сыворотки крови

Гипермагниемия:

почечная недостаточность;

болезнь Аддисона;

гипотермия.

Гипомагниемия:

хронический алкоголизм (из-за сниженного содержания магния в рационе, нарушения его абсорбции в кишечнике и повышенной экскреции почками);

мальабсорбция при раке, колите, сниженной функции поджелудочной железы, резекции желудка, кишечника;

диабетический кетоацидоз или некомпенсированный сахарный диабет (перемещение магния из клеток и усиление экскреции почками вследствие глюкозурии).

Диагностическое значение определения фосфора. Фосфатные анионы относятся к числу основных анионов организма. В мягких тканях фосфаты содержатся преимущественно внутри клеток, где выполняют роль структурного компонента органических соединений (нуклеиновых кислот,

фосфолипидов, коферментов и др.), участвуют в энергетическом обмене

(креатинфосфат, АТФ). Эта фракция получила название кислоторастворимый фосфор. Фосфолипиды (липидный фосфор) – основной компонент всех

620