литература в схемах

.pdf

150 |

История литературы |

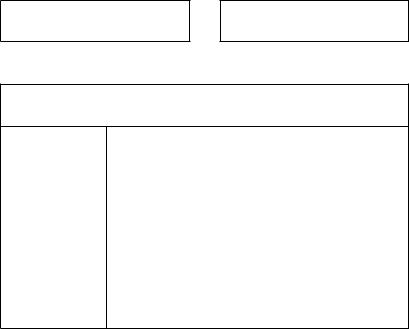

Конфликт

«Маленький человек»

Бездушный мир чиновничества

Власть чина

В мире Акакия Акакиевича «прежде всего нужно объявить чин»

Должность 8«разговор его с низшими отзывался полностью строгостью и состоял почти из трех порабощает фраз: “Как вы смеете? Знаете ли вы, äóøó «çíà- с кем говорите? Понимаете ли, кто чительного стоит перед вами?” Впрочем, он был ëèöà», ëè- в душе добрый человек, хорош с товари- øàåò åãî ÷å- щами, услужлив, но генеральский чин со- ловеческого вершенно сбил его с толку»; облика 8«сострадание было ему не чуждо; его

сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то что чин весьма часто мешал им обнаруживаться»

|

|

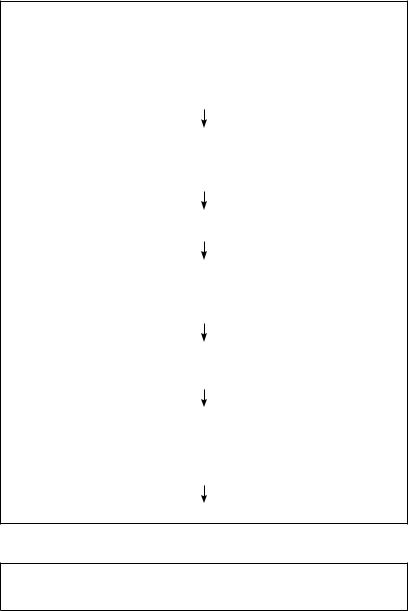

Хронотоп |

|

|

|

Ïðî- |

8 |

Место действия — Петербург. Это простран- |

стран- |

|

ство бюрократического автоматизма. |

ñòâî |

8 |

Герой живет не в лучшей части города, где |

|

|

улицы пустынны, «äàæå è äíåì íå òàê âåñå- |

|

|

лы, а тем более вечером», ходит по «черным |

|

8 |

лестницам петербургских домов», «ума- |

|

|

щенным водой, помоями и проникнутым на- |

|

|

сквозь тем спиртуозным запахом, который |

|

|

ест глаза и, как известно, присутствует |

|

|

неотлучно на всех черных лестницах петер- |

|

|

бургских домов». |

|

8 |

Рассказчик замечает, что «благодаря вели- |

|

|

кодушному вспомоществованию петербург- |

|

|

ского климата болезнь пошла быстрее, чем |

|

|

можно было ожидать» |

|

|

|

Из литературы первой половины ХIХ века |

151 |

|

|

|

|

Время |

События разворачиваются осенью и |

зимой: |

|

«Есть в Петербурге сильный враг всех, полу- |

|

|

чающих четыреста рублей в год жалованья, |

|

|

или около того. Враг этот не кто другой, как |

|

|

наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, |

|

|

что он очень здоров» |

|

|

|

|

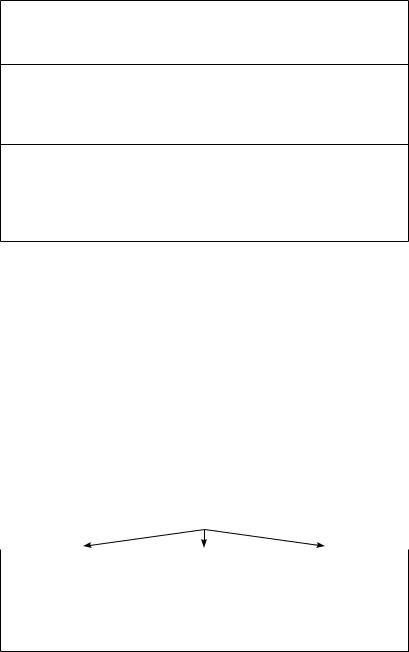

Художественные средства организации повествования

Обобще- |

«Поступила просьба от одного капитан-ис- |

íèå |

правника, не помню какого-то города». |

|

«Так уж на святой Руси все заражено под- |

|

ражанием, всякий дразнит и корчит своего |

|

начальника» |

|

|

Детализа- |

«И прежде всего бросился в глаза большой |

öèÿ |

палец, очень известный Акакию Акакиеви- |

|

чу, с каким-то изуродованным ногтем, тол- |

|

стым и крепким, как у черепахи череп» |

|

|

Þìîð, |

«Как будто он был не один, а какая-то при- |

ирония, |

ятная подруга жизни согласилась с ним про- |

сарказм |

ходить вместе жизненную дорогу, — и под- |

|

руга эта была не кто другая, как та же |

|

шинель на толстой вате, на крепкой под- |

|

кладке без износу» |

|

|

Гротеск |

«Поймать мертвеца во что бы то ни ста- |

и абсурд, |

ло, живого или мертвого, и наказать его». |

калам- |

«Нужно знать, что одно значительное лицо |

áóðû |

недавно сделался значительным лицом, а до |

|

того времени он был незначительным лицом» |

|

|

Иллюзии |

«Где именно жил пригласивший чиновник, |

реально- |

к сожалению, не можем сказать: память |

ñòè ïîâå- |

начинает нам сильно изменять…» |

ствования |

|

|

|

Особая |

Автор нанизывает придаточные предложе- |

синтакси- |

ния, дает огромное количество деталей, под- |

ческая ор- |

робностей, а потом снимает напряжение ба- |

ганизация |

нальностью, синтаксическим алогизмом |

повество- |

|

вания |

|

|

|

152 |

История литературы |

Поэма «Мертвые души»

История создания

Идея принадлежит Пушкину, который был свидетелем мошеннических сделок с «мертвыми душами» во время кишиневской ссылки. Н. В. Гоголь: «Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение <…> отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам чтото вроде поэмы…» («Авторская исповедь»).

Гоголь начал работу над «Мертвыми душами» в 1835 г. «Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон <…> Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь» (Н. В. Гоголь).

Первые главы романа Гоголь прочитал Пушкину, на которого они произвели тягостное впечатление.

В 1836 г. за границей Гоголь заново обдумывает содержание произведения («вся Русь явится в нем»), меняет его объем и жанр: 3 тома поэмы, повторяющей структуру «Божественной комедии» Данте.

Узнав в феврале 1837 г. о смерти Пушкина, Гоголь начи- нает рассматривать «Мертвые души» как «священное завещание» Пушкина.

Первый том был окончен летом 1841 г. Цензура признала «сомнительными» 36 мест в произведении, требуя изменения «Повести о капитане Копейкине» и заглавия поэмы на «Похождения Чичикова, или Мертвые души». В 1842 г. произведение было опубликовано.

Второй том поэмы Гоголь, недовольный результатом, сжег.

Жанровая специфика

Сложность и грандиозность замысла «Мертвых душ» не укладывалась в привычные жанровые схемы

Из литературы первой половины ХIХ века |

153 |

В начале работы автор определяет жанр будущего произведения как роман. По мере расширения замысла — как

поэму

«Мертвые души» выходят за рамки жанра романа, традиционной повести и поэмы. Масштабное лиро-эпическое произведение Гоголя не имеет аналогов в русской литературе

В «Мертвых душах» обнаруживаются жанровые признаки плутовского и социально-психологического романа, лирической поэмы, сатирического произведения. Авторское определение поэма подчеркивает значимость лирического начала в произведении

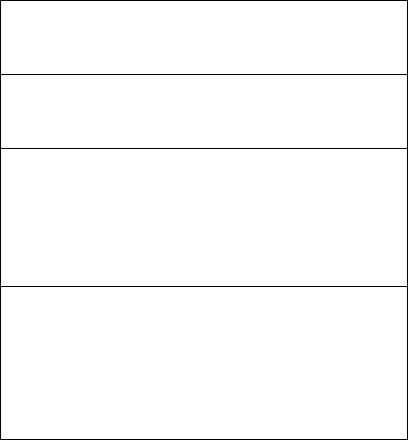

Эпическое и лирическое начала в поэме

Ýïîñ |

Лирика |

|

|

xширокий охват дей- |

xлирические авторские отступ- |

ствительности, мно- |

ления, прерывающие разви- |

жество действующих |

тие сюжета. Автор оценивает |

ëèö; |

поступки героев, размышля- |

xсюжетность произве- |

ет о смысле жизни, о судьбе |

дения — описание по- |

России, о тайнах творчества; |

хождений Чичикова |

xособенно ярко проступает |

|

в изображении народа и опи- |

|

саниях природы |

|

|

Сюжет и композиция

Сюжет образуют три переплетающиеся сюжетные линии

Приключения |

Жизнеописания |

Деятельность |

|

городских |

|||

Чичикова |

помещиков |

||

чиновников |

|||

|

|

||

|

|

|

Сюжетные линии связываются воедино символическим образом дороги, движения, пути

154 |

История литературы |

|

|

Глава 1. |

Коллежский советник Павел Иванович Чи- |

Завязка |

чиков приезжает в губернский город NN. |

|

Он ездит с визитами, умея расположить |

|

к себе людей. На вечере у губернатора зна- |

|

комится с помещиками Маниловым, Соба- |

|

кевичем, позже — с Ноздревым |

|

|

Главы 2–6. |

Чичиков навещает помещиков Манилова, |

Путеше- |

Коробочку, Ноздрева, Собакевича, Плюш- |

ствия Чи- |

кина, скупает у них «мертвые души». |

чикова |

«Один за другим следуют у меня герои, |

|

один пошлее другого» (Гоголь) |

|

|

Главы 7–9. |

По возвращении в NN Чичиков спешит |

Городские |

оформить сделки. В городе проносится слух, |

чиновники |

что он миллионщик, дамы норовят женить |

|

Чичикова. Появление Ноздрева, интересу- |

|

ющегося, много ли мертвых наторговал Чи- |

|

чиков, вызывает подозрения у городского |

|

общества. Усугубляет ситуацию Коробочка, |

|

которая, боясь, что продешевила, приехала |

|

выяснить, почем сейчас «мертвые души». |

|

По городу ползут слухи, в том числе и о го- |

|

товящемся похищении Чичиковым губер- |

|

наторской дочки. Чичиков решает уехать |

|

из города |

|

|

Глава 10. |

Взбудораженное городское общество соби- |

Повесть |

рается у полицмейстера обсудить последние |

о капита- |

события. Выясняется, что никто толком не |

не Копей- |

знает, кто же такой Чичиков. |

êèíå |

Почтмейстер высказывает предположение, |

|

что он капитан Копейкин. Бесстрашный, |

|

добрый человек с героической судьбой про- |

|

тивостоит в поэме миру «мертвых душ» |

|

|

Глава 11. |

Чичиков не без препятствий покидает го- |

Экспози- |

род. Автор описывает историю жизни свое- |

ция героя |

го героя — его детство, учение, отношения |

|

с товарищами, службу в казенной пала- |

|

те, неудачную попытку нажить денег через |

|

сговор с контрабандистами, о его плане раз- |

|

богатеть на скупке «мертвых душ» |

|

|

Из литературы первой половины ХIХ века |

155 |

Мотив дороги

Бричка Чичикова, на которой в начале поэмы герой въезжает в город NN, объезжает помещиков и покидает город, символизирует путь, ту дорогу, по которой устремилась вся Русь

Уже в начале дается намек, что «колесо» брички «кривовато», что русским пространством ему не овладеть. «Дорога» Чичикова не отвечает сути русской природы («жизнь по правде»)

Русская дорога с самого начала сбивает Чичикова с наме- ченного им «неправого» пути. Незапланированная встреча с Коробочкой приведет к разоблачению, как и непредусмотренная встреча с Ноздревым. Таким образом, «глупая» русская жизнь начинает спутывать «умные» планы и «верные» расчеты Чичикова. Она сбивает его с пути, вываливает в грязь, подталкивает на неожиданные и опрометчивые поступки

В конце поэмы автор вводит образ птицы-тройки, символизирующий всю Россию:

«Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? <…> и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. <…> Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? <…> и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. <…> летит

мимо все, что ни есть на земли, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»

Павел Иванович Чичиков

Функции образа

Самостоятельная |

Композиционная |

|

|

Тип приобретателя- |

Сюжетообразующий персонаж, |

авантюриста, харак- |

его похождения составляют ос- |

терный для российской |

нову сюжета, его образ связы- |

действительности того |

вает эпизоды поэмы. Оценки |

времени |

и размышления Чичикова часто |

|

выражают авторскую позицию |

|

|

156 |

История литературы |

|

|

Статус |

Из бедных дворян. Чиновник, коллежский со- |

|

ветник, наживший капитал казнокрадством |

|

и взяточничеством. Выдает себя за херсонского |

|

помещика для приобретения «мертвых душ» |

|

|

Èíòå- |

Цель в жизни — накопление капитала для бо- |

ðåñû |

гатой жизни: «Ему мерещилась впереди жизнь |

|

во всех довольствах, со всякими достатками, |

|

экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные |

|

обеды, вот что беспрерывно носилось в голо- |

|

âå åãî» |

|

|

Портрет |

Во внешности Чичикова нет ничего приме- |

|

чательного: «Не красавец, но и не дурной на- |

|

ружности, ни слишком толст, ни слишком |

|

тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако |

|

ж и не так, чтобы слишком молод» |

|

|

Манеры |

Деликатность и грубый физиологизм: |

|

«Никогда не позволяет себе непристойно- |

|

го слова», «в приемах <…> что-то солидное», |

|

«умел польстить каждому», «вошел боком», |

|

«садился наискось», «клал в нос гвоздичку», |

|

«подносил табакерку, на дне которой фиал- |

|

êè», íî: «высморкался чрезвычайно громко», |

|

«íîñ <…> звучал как труба», «выщипнул из |

|

носа две волосинки» |

|

|

Äèíà- |

Единственный персонаж, биография которого |

ìè÷- |

подробно описывается автором, что позволяет |

ность |

проследить историю формирования характера |

образа |

Чичикова как общественно-психологического |

|

òèïà |

|

|

Ñâîå- |

Чичиков отделен от помещичье-чиновническо- |

образие |

го мира как явление совершенно новое |

образа |

|

|

|

Из литературы первой половины ХIХ века |

157 |

|

|

Образы помещиков |

|

|

Манилов |

|

|

|

|

Çíà- |

Образовано от глагола «манить», «заманивать» |

|

чение |

|

|

имени |

|

|

|

|

|

Харак- |

«Ни то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Се- |

|

òåðè- |

лифан». |

|

стика |

Ленивый, склонный к бесплодной мечтатель- |

|

|

ности, прожектерству, сентиментальности |

|

|

|

|

Портрет |

Построен по принципу нагнетания положи- |

|

|

тельного качества до избытка, переходящего |

|

|

в отрицательное. |

|

|

«Черты лица его были не лишены приятно- |

|

|

сти, но в эту приятность, казалось, чересчур |

|

|

было передано сахару». «В первую минуту раз- |

|

|

говора с ним не можешь не сказать: какой при- |

|

|

ятный и добрый человек! В следующую <…> |

|

|

ничего не скажешь, а в третью скажешь: черт |

|

|

знает, что такое! и отойдешь подальше» |

|

|

|

|

Детали |

Вещи, окружающие Манилова, свидетельству- |

|

обста- |

ют о его неприспособленности к жизни. Бесед- |

|

новки |

ка с надписью «Храм уединенного размышле- |

|

|

ния», книга с закладкой на 14 странице, два |

|

|

года лежащая в кабинете, у изб деревни Ма- |

|

|

нилова ни одного деревца. Имена детей Мани- |

|

|

лова — Фемистоклюс и Алкид — высмеивают |

|

|

его претензии и полуобразованность (греческое |

|

|

имя Фемистокл получает латинское оконча- |

|

|

íèå «þñ») |

|

|

|

|

Значе- |

«Маниловщина» — склонность к созданию |

|

íèå îá- |

химер, псевдофилософствованию — общечело- |

|

ðàçà |

веческое явление. Манилов — первая стадия |

|

|

омертвелости души, заключающаяся в отсут- |

|

|

ствии хоть какого-нибудь «задора» |

|

|

|

|

158 |

История литературы |

|

|

Коробочка |

|

|

|

|

Çíà- |

Бережливость, недоверчивость, скудоумие, уп- |

|

чение |

рямство |

|

имени |

|

|

|

|

|

Харак- |

«Одна из тех матушек, небольших помещиц, |

|

òåðè- |

которые плачутся на неурожаи, убытки <…>, |

|

стика |

а между тем набирают понемногу деньжонок |

|

|

в пестрядевые мешочки, размещенные по ящи- |

|

|

кам комодов». |

|

|

Интересы сосредоточены на хозяйстве |

|

|

|

|

Детали |

Мелочность, ограниченность интересов Коро- |

|

обста- |

бочки подчеркивается птичье-животными об- |

|

новки |

разами: соседи — Бобров, Свиньин; у Чичико- |

|

|

ва, выпавшего из брички, спина и бок в грязи, |

|

|

«как у борова»; чучело в чепце хозяйки — па- |

|

|

родийный двойник Коробочки. Вещи в доме |

|

|

отражают ее наивное представление о красо- |

|

|

те и круг ее развлечений (штопанье, гадание, |

|

|

стряпня) |

|

|

|

|

Значе- |

В образе Коробочки Гоголь изображает обще- |

|

íèå îá- |

человеческое явление — «дубинноголовость», |

|

ðàçà |

упрямство, закостенелость в своей ограничен- |

|

|

ности. «Иной и почтенный, и государствен- |

|

|

ный даже человек, а на деле выходит совер- |

|

|

шенная Коробочка. Как |

зарубил что себе |

|

в голову, то уж ничем его не пересилишь». |

|

|

«Точно ли Коробочка стоит так низко на бес- |

|

|

конечной лестнице человеческого совершен- |

|

|

ствования? Точно ли так велика пропасть, |

|

|

отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо |

|

|

огражденной стенами |

аристократического |

|

äîìà <…> зевающей за недочитанной книгой», |

|

|

высказывающей «вытверженные мысли <…> |

|

|

о том, какой политический переворот гото- |

|

|

вится во Франции, какое направление принял |

|

|

модный католицизм» |

|

|

|

|

Из литературы первой половины ХIХ века |

159 |

|

|

Ноздрев |

|

|

|

|

Çíà- |

Фамилия Ноздрев — метонимия носа («совать |

|

чение |

нос не в свое дело», «держать нос по ветру», |

|

имени |

«остаться с носом»). |

|

|

«Чуткий нос его слышал за несколько десят- |

|

|

ков верст, где была ярмарка со всякими съез- |

|

|

дами и балами…» |

|

|

|

|

Портрет |

Портрет основан на метонимии (бакенбарды): |

|

|

«Возвращался домой он иногда с одной толь- |

|

|

ко бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здо- |

|

|

ровые и полные щеки его так хорошо были |

|

|

сотворены и вмещали в себе столько расти- |

|

|

тельной силы, что бакенбарды скоро выраста- |

|

|

ли вновь, еще даже лучше прежних» |

|

|

|

|

Харак- |

«Разбитной малый», кутила, вечно попадаю- |

|

òåðè- |

щий в неприятные истории; главная страсть — |

|

стика |

«нагадить ближнему, при этом он продолжал |

|

|

считать себя приятелем того, кому нагадил» |

|

|

|

|

Детали |

Вещи Ноздрева отражают характер их вла- |

|

обста- |

дельца: хаотичность, беспорядочность, страсть |

|

новки |

к преувеличениям. Конюшня, где большинство |

|

|

стойл пустует, пруд, где раньше водилась рыба |

|

|

небывалой величины, поле, где Ноздрев ловил |

|

|

зайца-русака за задние лапы. Кабинет Ноздре- |

|

|

ва: сабли, ружья, турецкие кинжалы, на одном |

|

|

из которых вырезана надпись «мастер Савелий |

|

|

Сибиряков» (алогизм, подчеркивающий абсурд- |

|

|

ность вранья). Дудка в шарманке, никак не хо- |

|

|

тевшая смолкать, отражает его натуру. Даже |

|

|

блохи в доме Ноздрева особенно агрессивные |

|

|

|

|

Значе- |

Подобно Ноздреву, поступает человек и «ñ áëà- |

|

íèå îá- |

городной наружностью, со звездой на груди». |

|

ðàçà |

«И нагадит так, как простой коллежский ре- |

|

|

гистратор». Ноздрев первым выдает тайну Чи- |

|

|

чикова о «мертвых душах», подтверждает, что |

|

|

Чичиков шпион и что он сам помогал Чичикову |

|

|

организовать похищение губернаторской дочки |

|

|

|

|