- •Л.А.Файбышенко Электрооборудование воздушных судов гражданской авиации Санкт-Петербург

- •Содержание

- •10.5. Система управления предкрылками 153

- •10.6. Система управления стабилизатором 162

- •10.7. Система управления интерцепторами 168

- •11.5.2. Сигнализаторы обледенения со-121вм 198

- •1. Общая характеристика электрооборудования самолетов и вертолетов

- •1.1. Классификация электрооборудования

- •1.2. Технико-экономические требования, предъявляемые к электрооборудованию самолётов и вертолётов гражданской авиации

- •1.3. Общие сведения о системах электроснабжения и их основных параметрах

- •2. Энергоснабжение самолётов с основной системой электроснабжения постоянного тока

- •2.1. Авиационные аккумуляторные батареи

- •2.1.1. Конструкция, принцип действия кислотного аккумулятора.

- •2.1.2. Конструкция, принцип действия щелочных аккумуляторов

- •2.1.3. Выбор типа и количества аккумуляторных батарей. Установка аккумуляторов на самолётах.

- •2.1.4. Совершенствование эксплуатации аккумуляторных батарей на борту самолётов и вертолётов гражданской авиации

- •2. Заряд от отдельного источника стабилизированного напряжения

- •2.1.5. Обогрев аккумуляторных батарей.

- •3. Генераторы постоянного тока

- •3.1. Принцип действия генератора

- •3.2.Возбуждение генератора

- •2. Генераторы со смешанным (компаундным) возбуждением.

- •4. Аппаратура регулирования, управления и защиты генераторов постоянного тока

- •4.1. Регуляторы напряжения

- •4.2. Параллельная работа генераторов постоянного тока

- •4.3. Дифференциальные минимальные реле (дмр)

- •4.4. Автомат защиты от перенапряжения (азп)

- •5. Аэродромное питание постоянным током

- •6. Системы распределения электроэнергии постоянного тока

- •6. 1. Радиальные (разомкнутые) системы распределения электроэнергии постоянного тока

- •6. 2. Замкнутые (кольцевые) системы распределения

- •6.3. Монтажные и защитные устройства систем распределения электроэнергии

- •6.4. Требования к аппаратам защиты

- •6.5. Аппараты защиты, используемые на воздушных судах

- •6.6. Коммутационная аппаратура

- •6.6.1. Коммутационная аппаратура для ручного управления электрическими цепями

- •6.6.2. Электромагнитные реле и контакторы

- •6.7. Сигнальная и контрольно-измерительная аппаратура

- •В системе постоянного тока:

- •2. В системе однофазного переменного тока напряжением 115 в частотой 400 Гц:

- •3. В системе 3х фазного переменного тока напряжением 36 в частотой 400 Гц:

- •7. Преобразователи постоянного тока в переменный ток

- •7.1. Электромашинные преобразователи

- •7.2. Статические преобразователи

- •8. Энергоснабжение самолётов и вертолётов со смешанной системой электроснабжения

- •9. Энергоснабжение самолётов и вертолётов с системой электроснабжения трёхфазного пекременного тока

- •9.1. Бесщёточные генераторы трёхфазного переменного тока

- •9.2. Пускорегулирующая и защитная аппаратура 3х фазных генераторов переменного тока

- •9.2.1. Ппо (привод постоянных оборотов)

- •9.2.2. Устройства предотвращения включения генератора до выхода запускаемого двигателя на режим малого газа.

- •9.2.3. Блок регулирования напряжения

- •9.2.4. Блоки защиты и управления (бзу)

- •9.2.5. Блоки регулирования частоты (брч)

- •9.2.6. Дифференциальная токовая защита от коротких замыканий

- •9.3. Распределение электроэнергии трёхфазного переменного тока 200/115 в частотой 400 Гц.

- •9.4. Вторичные системы электроснабжения самолётов и вертолётов с энергетикой переменного тока 200/115 в частотой 400 Гц.

- •9.4.1. Вторичные системы переменного тока 36 в

- •9.4.2. Вторичные системы постоянного тока

- •9.4.3. Трансформаторы и трансформаторно-выпрямительные блоки

- •9.5. Контрольно-измерительные и сигнальные устройства

- •10. Электрифицированные системы управления самолётом

- •10.1. Электромеханизмы дистанционного управления

- •10.2. Электромеханизмы управления триммерами (на

- •10.3. Электромеханизмы управления загружателями и триммерным эффектом

- •10.4. Системы управления закрылками

- •10.4.1. Система управления закрылками самолёта Ан-2

- •10.4.2. Система управления закрылками самолёта Ан-24 (Ан-26)

- •10.4.3. Электрогидравлическая система управления закрылками тяжёлых магистральных самолётов га

- •5. Блок 6ц.254-4 - блок усиления и коммутации

- •10.5. Система управления предкрылками

- •10.6. Система управления стабилизатором

- •10.7. Система управления интерцепторами

- •10.8. Система управления уборкой и выпуском шасси

- •10.9. Сигнализация шасси

- •1. Работа сигнализации при уборке шасси.

- •2. Работа сигнализации при выпуске шасси.

- •10.10. Система управления поворотом колёс (колеса) передней стойки шасси

- •10.11. Система управления поворотом колёс передней стойки шасси самолётов Ту-204 (214) с использованием вращающихся трансформаторов

- •10.12. Система торможения колёс основных стоек шасси

- •10.13. Система торможения колёс современных магистральных самолётов 1 класса

- •11. Противообледенительные системы

- •11.1. Воздушно-тепловая пос самолётов Ту-154б:

- •11.2. Электротепловые противообледенительные системы

- •11.3. Обогрев стёкол кабины экипажа

- •11.4. Электроимпульсная противообледенительная система (эипос)

- •11.5. Сигнализаторы обледенения

- •11.5.1.Радиоизотопный сигнализатор обледенения рио-3

- •11.5.2. Сигнализаторы обледенения со-121вм

- •12. Системы запуска двигателей

- •12.1. Системы запуска поршневых двигателей

- •12.2. Системы электрического запуска поршневых двигателей

- •12.3. Системы запуска газотурбинных двигателей

- •12.4.Особенности электрического запуска гтд

- •12.5. Основные этапы запуска газотурбинных двигателей

- •13. Светотехническое оборудование воздушных судов

- •13.1. Внешнее светотехническое оборудование

- •13.2. Внутреннее светотехническое оборудование

9.5. Контрольно-измерительные и сигнальные устройства

На самолётах с основной системой электроснабжения трёхфазного переменного тока с напряжением 200/115 В частотой 400 Гц предусмотрены следующие контрольно-измерительные и сигнальные устройства :

- в основной системе электроснабжения – для контроля тока генераторов предусматриваются индивидуальные амперметры для каждого генератора (Ил-86) или один амперметр с поворотным переключателем (Ту-154); для контроля напряжений и частоты генераторов и на шинах сетей – вольтметр и частотомер с поворотным переключателем;

- в системе 3х фазного переменного тока напряжением 36 В частотой 400 Гц для контроля напряжения источников и на шинах используется вольтметр с поворотным переключателем;

- в системе постоянного тока для контроля токов источников, как правило, используются индивидуальные амперметры, для контроля напряжений – вольтметр с поворотным переключателем;

10. Электрифицированные системы управления самолётом

10.1. Электромеханизмы дистанционного управления

Электромеханизмы дистанционного управления служат для дистанционного управления устройствами, системами и агрегатами – открывать и закрывать заслонки и краны, управлять триммерами, механизацией крыла, перестановкой стабилизатора и т.д. Электромеханизмы могут использоваться в любом месте самолёта и вертолёта, на требуют герметизации и дополнительного источника энергии, менее уязвимы в сравнении в пневматическими и гидравлическими механизмами, практически не подвержены влиянию температуры и давления.

В состав электромеханизмов дистанционного управления входят:

- малогабаритный высокооборотный электродвигатель постоянного тока, способный работать как при напряжении 27 В, так и 24 В, то есть от аккумуляторов;

- понижающий редуктор с большим коэффициентом передачи, как правило планетарный, или червячный, или их сочетание, обеспечивающий при понижении частоты вращения получение достаточно большого крутящего момента на валу;

- выходное устройство в виде штока, рейки, шестерни, вала со шлицами, обеспечивающее непосредственный привод к управляемому устройству или агрегату;

- фрикционная муфта, служащая для передачи к выходному устройству заданного крутящего момента, при достижении механизмом крайнего положения (достижении упора) сопротивление вращению резко возрастает, что приводит к пробуксовыванию муфты, предотвращая поломку устройства;

- концевые выключатели, размыкающие в крайних положениях механизма цепи электропитания и обеспечивающие включение соответствующей сигнализации;

- электромагнитные тормозные муфты (рис. 9.1.) – обеспечивают останов вала электродвигателя при снятии с электромеханизма питания.

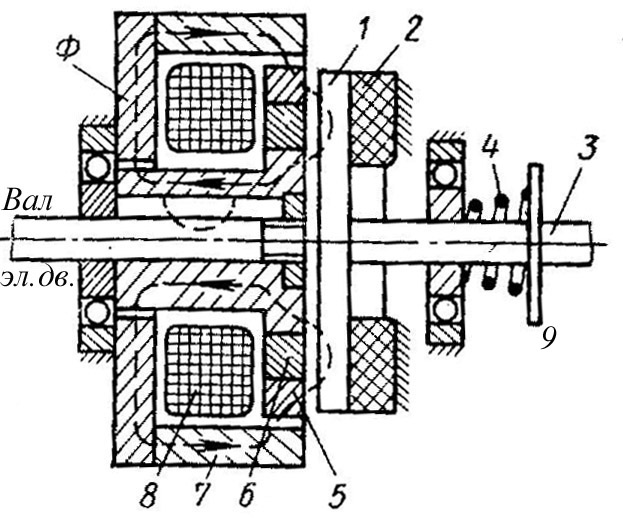

Рис. 10.1. Электромагнитная тормозная муфта.

Вал 6 является валом электродвигателя. Якорь 3 может продольно перемещаться по шлицам вала. В обесточенном положении электромеханизма пружина 5 прижимает якорь вместе с фрикционным кольцом 1 к тормозному диску 2, обеспечивая заторможенное состояние привода. При подаче напряжения на электромеханизм напряжение поступает на электродвигатель и на обмотку 4 электромагнитной муфты. Обмотка создаёт магнитное поле, якорь притягивается к магнитопроводу 8, преодолевая усилие пружины и растормаживая вал электродвигателя. При обесточивании электромеханизма с помощью концевого выключателя или при снятия напряжения соответствующим выключателем из кабины экипажа пружина обеспечивает останов вала двигателя, прижимая фрикционное кольцо к тормозному диску. Электромагнитные тормозные муфты являются надёжными, эффективными устройствами, но при затормаживании мощных высокооборотных электродвигателей сложно обеспечить быстрый останов вследствие большой инерции ротора, большое количество кинетической энергии вращения переходит в тепловую энергию. Происходит значительный износ фрикционных элементов муфты. Учитывая, что на разгон электродвигателя и набор соответствующего уровня кинетической энергии тратится значительное количество электроэнергии, возможно от аккумуляторов, более рациональным выглядит останов не электродвигателя, а выходного вала механизма.

- электромагнитные муфты сцепления-торможения (рис. 9.2.) – в отличие от рассмотренных ранее электромагнитных тормозных муфт в них происходит нарушение механической связи между электродвигателем и приводным валом механизма, затормаживается только вал механизма, в то время, как вал электродвигателя продолжает вращаться по инерции.

Подвижный диск 1, дополнительный диск 9 и приводной вал 3 выполнены, как единое целое. В обесточенном положении механизма пружина 4, упирающаяся вправо в дополнительный диск 9, прижимает подвижный соединительный диск 1 к неподвижному фрикционному диску 2, обеспечивая его заторможенное состояние. При этом механической связи вала 3 с электродвигателем нет.

Рис. 10.2. Электромагнитная муфта сцепления-торможения

При подаче напряжения на электромеханизм оно подаётся на электродвигатель и на обмотку муфты сцепления-торможения, в обмотке 8 электромагнита муфты появляется ток, создавая магнитное поле. Преодолевая усилие пружины, электромагнит притягивает подвижный диск и прижимает его к фрикционным кольцам 5, 6, связывая этим электродвигатель с приводным валом 3. Вал начинает вращаться. При обесточивании электромеханизма пружина упирается в дополнительный диск 9, посредством вала связанный с диском 1, вызывая его отсоединение от фрикционных дисков 5, 6 и перемещение вправо до упора в фрикционный диск 2. Таким образом приводной вал 3 отсоединяется от электродвигателя и затормаживается.

Электромагнитные муфты сцепления-торможения нашли применение на самолётах практически во всех ответственных электромеханизмах большой мощности (в электромеханизмах управления закрылками, предкрылками, стабилизатором и др.).

- для быстрой остановки электромеханизмов дистанционного управления небольшой мощности используют схемы электродинамического торможения

Рис. 10.3. Схема электродинамического торможения привода:

а) для параллельного возбуждения

б) для последовательного возбуждения

Принцип электродинамического торможения состоит в том, что при отключении питания контакты 1-2 размыкаются, а 3-4 – замыкаются, отключенный и продолжающий вращаться по инерции электродвигатель переводится в режим генератора, работающего на нагрузку, которой является резистор R. Чем больше нагрузка, то есть чем больше ток, отбираемый от генератора, тем больше кинетической энергии вращения ротора преобразуется в электрическую энергию, тем быстрее происходит его останов, так как ротор вращается по инерции. При электродинамическом торможении происходит сильный нагрев резистора R, который тем больше, чем мощнее останавливаемый двигатель и чем больше его частота вращения, по этой причине электродинамическое торможение используется только для быстрого остановы маломощных электромеханизмов;

- для привода наиболее ответственных элементов самолётов (перемещение закрылков и предкрылков, перестановка стабилизатора и др.) используются электромеханизмы, включающие в себя два электродвигателя, объединённые через дифференциальный (суммирующий) редуктор. Электродвигатели получают электропитание от разных распределительных устройств с помощью проводов, проложенных по разным бортам. При прекращении подачи напряжения на один из электродвигателей электромеханизм сохраняет работоспособность с сохранением крутящего момента на выходном валу, но скорость вращения выходного вала при этом уменьшается в 2 раза. В таком электромеханизме каждый электродвигатель комплектуется электромагнитной муфтой сцепления-торможения, а в выходном валу дополнительно устанавливается фрикционная муфта.