- •Глава 1. Основные объекты исследования в логистике 4

- •Глава 2. Основы методологии и организация логистики 24

- •Глава 3. Закупочная логистика 47

- •Глава 4. Производственная логистика 74

- •Глава 5. Распределительная логистика 97

- •Глава 6. Логистика запасов 117

- •Глава 7. Логистика складирования 153

- •Глава 1. Основные объекты исследования в логистике

- •1.1. Происхождение термина и краткая история развития логистики

- •1.2. Определение логистики. Эволюция логистики, этапы ее развития

- •1.3. Основные понятия логистики

- •1.4. Логистические системы

- •Вопросы для контроля знаний

- •Глава 2. Основы методологии и организация логистики

- •2.1. Содержание методологии логистики. Основные парадигмы логистики

- •2.2. Фундаментальные концепции управления как теоретическая база логистики

- •2.3. Общенаучные методы и подходы, используемые в логистике

- •2.4. Логистическая среда и ее факторы

- •2.5. Принципы логистики

- •2.6. Основные аналитико-прогностические методы, используемые в логистике

- •2.7. Организационные структуры управления логистикой

- •Вопросы для контроля знаний

- •Глава 3. Закупочная логистика

- •3.1. Цели, задачи и содержание закупочной логистики

- •3.2. Определение общего объема входящего материального потока

- •3.3. Планирование материальных потоков в разрезе поставщиков

- •3.4. Определение параметров партий поставок

- •3.5. Контроль входных материальных потоков

- •Вопросы для контроля знаний

- •Глава 4. Производственная логистика

- •4.1. Сущность и содержание производственной логистики

- •4.2. Базовые логистические концепции управления производственными процессами в организации

- •4.3. Микрологистическая система «Lean production»

- •4.4. Перспективы развития логистических систем в производстве

- •Вопросы для контроля знаний

- •Глава 5. Распределительная логистика

- •5.1. Сущность, задачи и функции распределительной логистики

- •5.2. Логистические каналы распределения, их виды и основные характеристики. Организация физического распределения продукции

- •5.3. Управление потоками в распределительной логистике. Обоснование построения системы распределения

- •5.4. Базовые и модифицированные логистические концепции управления процессами распределения

- •5.5. Экономико-математические методы и модели, используемые в распределительной логистике

- •Вопросы для контроля знаний

- •Глава 6. Логистика запасов

- •6.1. Место запасов в логистической системе

- •6.2. Цели, задачи и функции логистики запасов

- •6.3. Экономические проблемы логистики запасов

- •6.4. Стратегии управления запасами

- •6.5. Использование теории исследования операций для расчета оптимальных параметров системы запасообразования

- •6.6. Упрощенные методы расчета параметров системы запасообразования и управления ими

- •Вопросы для контроля знаний

- •Глава 7. Логистика складирования

- •7.1. Упаковка, тара, склад как объекты логистики

- •7.2. Условия и способы хранения продукции на товарном складе

- •7.3. Проектирование элементов склада

- •7.4. Логистический процесс на складе

- •7.5. Моделирование транспортно-складских операций

- •7.6. Выбор места расположения склада

- •Вопросы для контроля знаний

Вопросы для контроля знаний

Дайте определение материальным запасам.

Объясните, почему экономика не может существовать без запасов.

Какие функции выполняют запасы?

Какие существуют системы классификации запасов?

Охарактеризуйте каждый из видов запасов (производственные, сбытовые, товарные, в незавершенном производстве, транспортные).

Для чего необходимо деление запаса на подготовительную, текущую и страховую части?

Какие цели и задачи реализует логистика запасов?

Какие работы должен выполнять логистик, управляя запасами предприятия?

Какие затраты возникают у предприятия в связи с образованием запасов? В чем различия прямых и косвенных издержек?

Нарисуйте график движения запасов на складе.

Что такое «управляющие параметры системы запасообразования»?

Что такое «стратегии управления запасами»? Как они классифицируются?

Опишите работу логистиков в рамках каждой из стратегий управления запасами.

Дайте общую характеристику математическим моделям оптимизации запасов.

Охарактеризуйте модель Уилсона и сферу ее применения логистиками. Какие модификации этой модели вам известны?

Охарактеризуйте модели оптимизации запасов при случайном спросе и сферу их применения логистиками.

Как рассчитывается максимальный уровень запаса

Как рассчитывается точка заказа 3max?

Каким образом используется ABC- и XYZ-анализ при управлении запасами?

В чем суть методов минимизации удельных затрат и выравнивания издержек? Какова область их применения в логистике?

Глава 7. Логистика складирования

Упаковка, тара, склад как объекты логистики

Условия и способы хранения продукции на товарном складе

Проектирование элементов склада

Логистический процесс на складе

Моделирование транспортно-складских операций

Выбор места расположения склада

7.1. Упаковка, тара, склад как объекты логистики

Продвижение товаров начинается с их упаковки и размещения в таре. Для целей рациональной организации (укрупнения) партий грузов, хранения, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки тару классифицируют по ряду признаков.

По выполняемым в процессе товародвижения функциям:

транспортная;

потребительская, не являющаяся самостоятельной транспортной единицей (ее цена может включаться в цену товара, а при возможности повторного использования устанавливается залоговая цена);

тара-оборудование, выполняющая функцию передвижного оборудования на всем пути товародвижения.

По степени специализации:

универсальная — для различных товаров;

специализированная — для одного или группы товаров.

По количеству циклов использования:

однооборотная, утилизируемая после получения товара;

многооборотная, подлежащая возврату или сдаче на пункты сбора.

По видам: ящики, бочки, пакеты и др.

По конструкции: неразборная, разборная, складная. Последние два вида наиболее удобны для транспортировки в порожнем состоянии.

По виду материала: деревянная, металлическая и др.

По физико-химическим свойствам: мягкая, жесткая, полужесткая, герметичная, негерметичная, изотермическая.

По принадлежности и условиям использования: производственная, инвентарная, складская.

Упаковка и тара несут информацию о товаре и его производителе: содержат инструкцию по эксплуатации, манипуляционные знаки, экомаркировку, рекламу и штриховой код. Упаковка играет немаловажную роль в маркетинговых мероприятиях, ее удачный дизайн может значительно увеличить объем продаж товара.

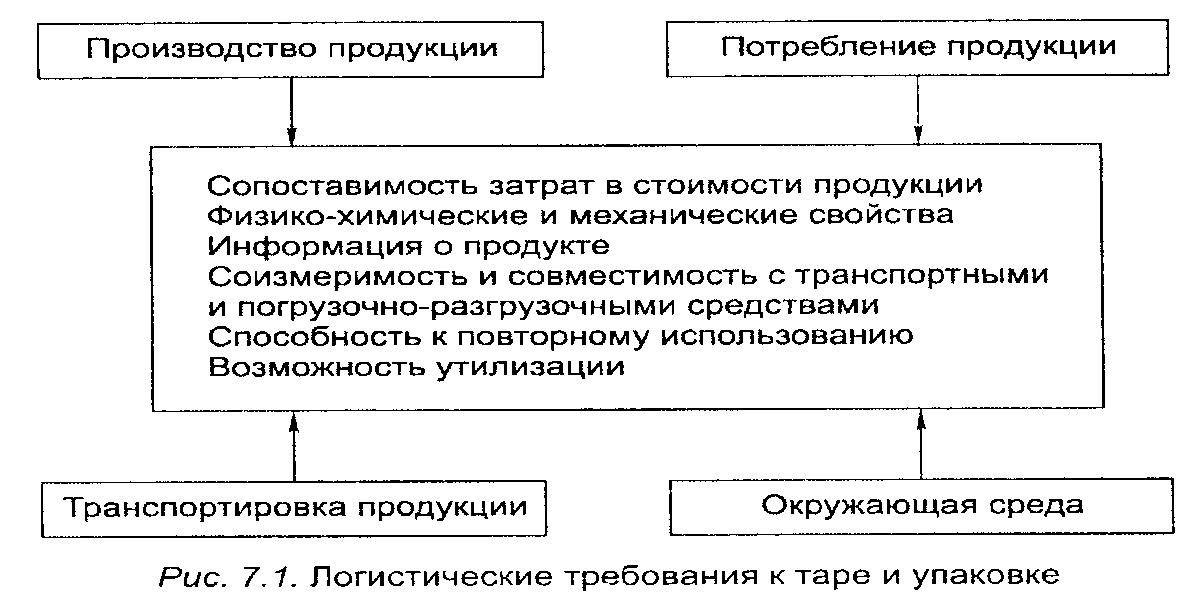

К упаковке и таре в логистике предъявляют серьезные требования, в том числе два противоположных: с одной стороны, тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и хранении (технические требования) и, следовательно, быть прочными и надежными, с другой — должны быть дешевыми (экономические требования), что напрямую связано со стоимостью материалов и технологией их изготовления. С экономической точки зрения тара и упаковка представляют собой обычный товар, на производство и реализацию которого требуются сырье и затраты труда.

Технологические требования предполагают рассматривать тару и упаковку как логистические элементы, позволяющие рационально (по затратам времени и средств) организовать продвижение товаров.

Эксплуатационные требования к таре включают удобство распаковки, приемки, сдачи и продажи товара.

Кроме того, к упаковке и таре предъявляются следующие требования: эстетические (привлекательный внешний вид, благотворно влияющий на эстетические вкусы покупателей); санитарно-гигиенические (возможность санитарной обработки) и экологические (безвредность, в том числе для окружающей среды, возможность утилизации).

Сопоставление всех подходов позволяет сделать общий вывод о том, что минимизация затрат на тару и упаковку не должна быть самоцелью, ибо легко перейти предел, после которого становится невозможным выполнение их основной функции — обеспечение сохранности товаров. Нахождение оптимального соотношения двух целей — минимизации издержек на тару и упаковку и реализации ими своих функций — является основополагающим при выборе вида тары, упаковки и формировании грузовой единицы в системе движения товаров.

Основные логистические требования к таре и упаковке отражены на рис. 7.1.

При формировании грузовых единиц большое значение имеют также материал и размеры транспортной тары. Материал выбирается с учетом характеристик товара, вида транспортных средств, требований к температуре, влажности и другим условиям обеспечения сохранности товара. Размеры транспортной тары, которую на Западе называют «вторичной упаковкой», диктуются размерами товара, первичной упаковки и других товароносителей.

Существенным является вопрос о многочисленности типоразмеров тары (особенно для товаров личного потребления), которая при очевидных достоинствах имеет и отрицательные стороны. В частности:

усложняется процесс изготовления тары, сужается возможность его механизации и автоматизации;

увеличивается себестоимость производства тары;

усложняется ее эксплуатация;

затрудняется механизация погрузочно-разгрузочных работ;

возникают проблемы при организации международных перевозок грузов.

К основным проблемам развития производства упаковки и тары можно отнести отраслевую разобщенность их производителей, слабость материально-технической базы подотрасли, высокие пошлины на импорт сырья и материалов для производства упаковки и низкие пошлины на импорт готовой упаковки Последнее идет вразрез с интересами отечественных производителей, в то время как 30 % белорусских предприятий уже сегодня способны выпускать конкурентоспособную тару и упаковку. Возможно, следует увеличить таможенные сборы на ввозимое из-за рубежа оборудование и технику для складов, тем более что большое количество беспошлинно ввозимого складского оборудования (стеллажи, емкости и др.) уже было в употреблении и создает неоправданную конкуренцию.

Склады — это здания, сооружения, устройства, предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших на них товаров, подготовки их к потреблению и отпуску потребителям [40]. Они обеспечивают сохранность товаров и накопление необходимых их запасов.

Основными функциями складов являются:

формирование ассортимента производственного — для выполнения заказов предприятий и торгового — для выполнения заказов торговой сети;

складирование и хранение товарных запасов, создаваемых для обеспечения непрерывности производства и снабжения, в том числе товаров сезонного потребления;

организация доставки товаров потребителям,' в первую очередь мелких партий, перевозимых в сборных вагонах и автомобилях в целях их лучшего использования и сокращения транспортных расходов;

предоставление дополнительных услуг (фасовка товаров; нарезка, раскрой; проверка и наладка приборов и устройств; монтаж; предварительная обработка товара, например пропитка древесины);

транспортно-экспедиционные услуги (охрана груза в пути, предоставление перевозочных приспособлений, расчеты за перевозки и др.).

Склады классифицируют по ряду признаков.

По назначению: материальные, производственные, склады готовой продукции.

По форме собственности: собственные склады предприятий, коммерческие товарные склады, арендованные.

По конструктивным особенностям: закрытые, полузакрытые (навесы, навесы с одной или двумя стенами), открытые.

По функциональному назначению: центральные (обслуживающие все предприятие), участковые, прицеховые.

По степени специализации хранимых материалов: универсальные — для широкой номенклатуры товаров, специализированные — для определенного вида товара.

По степени механизации складских операций:

немеханизированные;

механизированные;

с частичной механизацией операций;

комплексно-механизированные с механизацией всех складских операций;

автоматизированные;

склады-автоматы.

В торговле различают общетоварные склады (продовольственные, непродовольственные, смешанные) и специализированные склады-хранилища для овощей, фруктов, картофеля.

При подходе к складам как элементам логистических систем важно иметь ответы на следующие вопросы:

Что выгоднее, фирме: иметь собственный склад, пользоваться услугами коммерческого товарного склада или арендовать склады общего пользования, в том числе на условиях лизинга?

Какое количество складов должна иметь фирма?

Где размещать склады для обслуживания сбыта своей продукции?

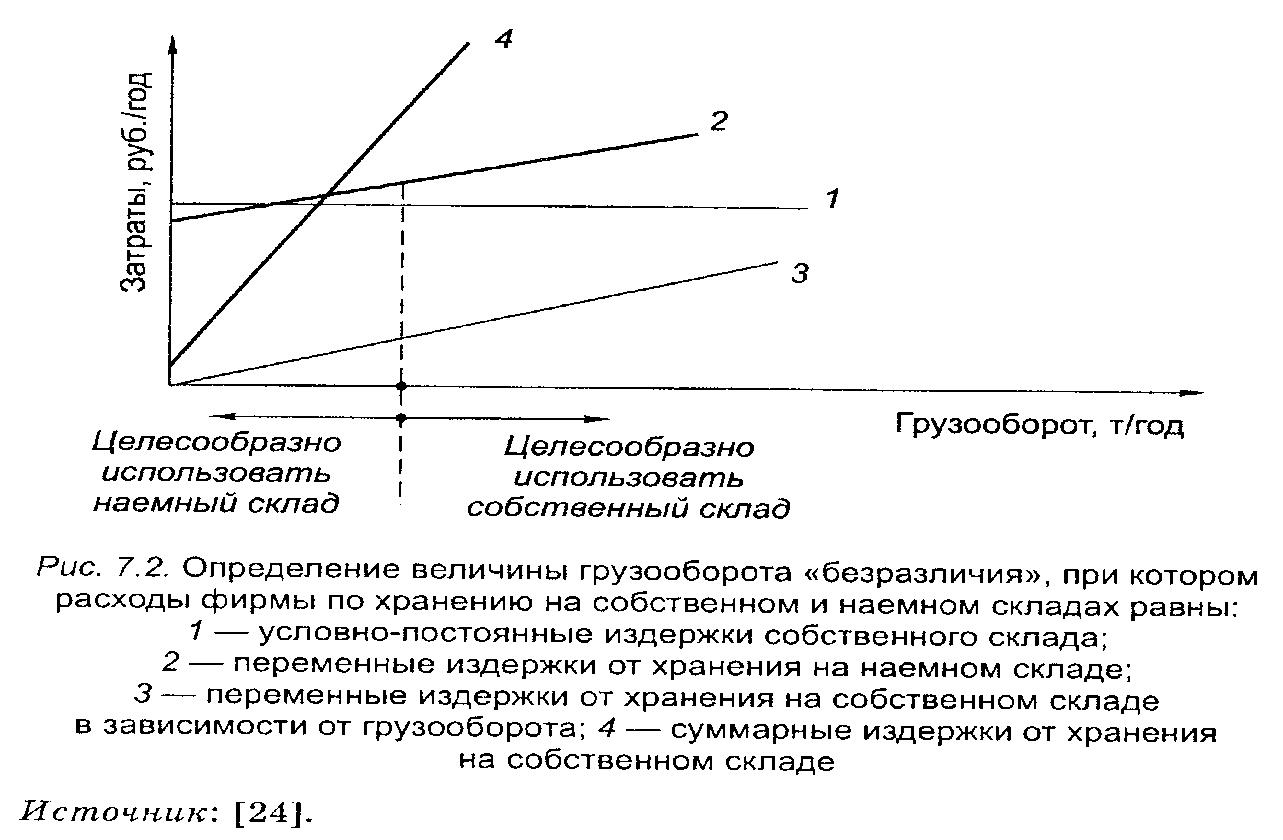

Организациям, имеющим стабильно высокий оборот и большой объем запаса товаров, выгодно иметь собственный склад. В пользу такого решения свидетельствуют постоянный спрос и насыщенная плотность рынка сбыта на обслуживаемой территории. Собственные склады обеспечивают лучшие условия хранения и контроля за движением продукции на складе.

При низких объемах оборота фирмы или явно выраженной сезонности хранимых товаров предпочтение следует отдавать складам общего пользования. Данная форма выгоднее также при внедрении фирмы на новый рынок с неизвестной или непостоянной стабильностью продаж. Правда, можно прибегнуть к комбинированному варианту — использованию собственного и арендованного складов, что позволяет более гибко маневрировать складскими площадями. Комбинация экономически оправданна также при реализации продукции во многих регионах. Окончательный вариант фирма выбирает по минимуму затрат.

Решение вопроса о владении складом зависит прежде всего от объема годового грузооборота склада. В общем виде эта зависимость представлена на рис. 7.2.

Условно-постоянные издержки собственного склада включают: стоимость аренды помещения, амортизацию техники, стоимость электроэнергии, зарплату управленческого персонала и специалистов.

Затраты по хранению товаров на н а е м н о м складе (Ихр) определяются по формуле

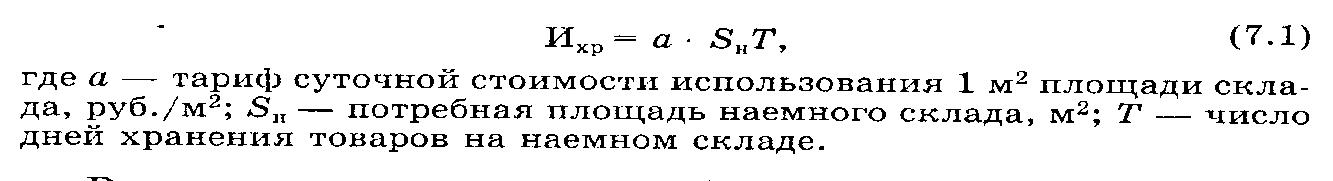

Решение о количестве складов обусловлено масштабами организации. Малые и средние фирмы, сбывающие свою продукцию в одном или нескольких близлежащих районах, обычно обходятся одним складом. Крупные фирмы, решая вопрос о количестве складов на охваченной ими территории сбыта, сопоставляют четыре основных вида затрат:

на транспортировку;

содержание запасов;

хранение на складе;

от упущенных продаж.

Затраты на транспортировку складываются из расходов на доставку товаров: а) от поставщиков на склады — магистральным транспортом; б) со складов потребителям — транспортом общего пользования или средствами потребителей. Характер изменения этих и общих затрат на операции доставки представлен на рис. 7.3.

Составляющие суммарных затрат изменяются в зависимости от количества складов в системе распределения (рис. 7.4.).

С увеличением количества складов два вида затрат — транспортные и от упущенных продаж — имеют тенденцию к уменьшению; другие два вида затрат — на хранение и содержание запасов — к увеличению. При этом транспортные затраты уменьшаются за счет снижения затрат на доставку товаров со складов потребителям, несмотря на незначительное увеличение расходов на доставку товаров от поставщиков на склады. Снижение потерь от упущенных продаж закономерно и является результатом приближения складов к потребителям.

При увеличении количества складов запас материалов на каждом из них уменьшается, но суммарный запас в распределительной системе и связанные с ним затраты возрастают. По этой причине растут затраты на хранение. С увеличением числа складов и приближением их к потребителям более четко выполняются заказы последних, появляется возможность быстрее реагировать на изменение их потребностей. Все это сокращает потери от упущенных продаж. Количество складов, при котором суммарные затраты сводятся к минимуму, является оптимальным.

В распределительной системе розничной сети, которая, располагая незначительными складскими емкостями, предпочитает заказывать товары мелкими партиями, но с большой частотой поставок, проблема количества складов особенно актуальна.

Основными факторами, определяющими количество складов, являются:

принятый уровень обслуживания потребителей;

качество транспортного обслуживания клиентуры;

требуемая частота и ритмичность поставок товаров мелкими партиями.

Выбор места расположения склада и формирование складской сети зависят от многих факторов: размера обслуживаемой территории, географии взаимного размещения поставщиков и потребителей, мощности товаропотоков, заданной частоты поставок товаров, густоты транспортной сети. При большом количестве потребителей задача рационального расположения склада является оптимизационной, так как строительство или приобретение действующих складов и их использование связаны со значительными капиталовложениями и эксплуатационными расходами. В то же время приближение складов к потребителям повышает уровень обслуживания, уменьшает потери от упущенных продаж, но требует сокращения издержек обращения. В подобных случаях из всех возможных вариантов выбирается оптимальный по минимуму суммарных затрат.

Склады являются распределительными центрами в обеспечении товарами клиентуры обслуживаемой территории. Их расположение определяет величину транспортных затрат.

Пример. Удачное логистическое решение поставок продукции нашло московское представительство фирмы «Kodak». Ранее поставщики из 40 стран мира отгружали продукцию 3000 наименований преимущественно мелкими партиями, при этом каждый использовал свой транспорт, проходил несколько раз таможенные процедуры с выгрузкой грузов на таможенные склады временного хранения. Все это удорожало перевозки и удлиняло сроки доставки. Ситуацию могло улучшить строительство накопительного (консолидационного) склада для мелких отправок. Среди возможных вариантов расположения рассматривались четыре страны: Германия, Англия, Польша и Финляндия. В результате анализа последний вариант был признан предпочтительным, так как а) Хельсинки имеет надежный транспортный коридор с Москвой и отлаженные связи с европейскими поставщиками, б) между Финляндией и Россией только один по-гранпереход, в) продолжительность доставки товаров из любой страны Европы в Хельсинки — одни сутки, а оттуда сборный автопоезд большой грузоподъемности доставляет грузы в Москву за 1,5—2 суток. Эффект очевиден: расходы на транспортировку и таможенную очистку сократились на 300 млн дол. США, средний срок доставки уменьшился с 30—35 до 9 суток.

В развитии складского хозяйства в настоящее время наблюдаются новые тенденции. В годы плановой экономики общесоюзные ведомства охватывали все сферы потребления и распределения, при этом каждое из них ориентировалось на свою группу потребителей продукции: Госснаб — на промышленные предприятия, Минторг — на розничную торговлю, Агроснаб — на сельхозпредприятия. Соответствующие ведомственные базы и склады охватывали своей сетью все регионы страны. Издержки, связанные с обращением товаров, доведением их до конкретных потребителей, достигали 15 % стоимости товаров. В 1990-е гг. работа предприятий на условиях бартерного обмена вынудила их создавать большие запасы товаров и, следователь^ но, крупные склады. С сокращением бартера и разницы между оптовыми и розничными ценами потребность в них уменьшилась, зато проявился интерес к мелким складам. Часть крупных складов стали выполнять распределительные функции. Такие же тенденции наблюдаются и за рубежом.