- •Глава 1. Общие сведения о тепловой обработке продуктов

- •Глава 2. Топливо и теплоносители

- •Глава 3. Общие принципы устройства тепловых аппаратов

- •Глава 4. Тепловой расчет аппарата

- •Глава 9. Жарочно-пекарное оборудование

- •Глава 10. Универсальные тепловые аппараты (плиты)

- •Глава 11. Водогрейное оборудование

- •Глава 12. Вспомогательное оборудование

- •Глава 13. Единая система машин и оборудования на предприятиях общественного питания, использующих функциональные емкости

- •Труд свой посвящаю основоположнику

- •Глава 1.

- •1.1. Классификация способов тепловой обработки. Кондуктивный (поверхностный) нагрев

- •1.2. Объемные способы тепловой обработки продуктов

- •1.3. Комбинированные способы тепловой обработки продуктов

- •1.4. Перспективные направления конструирования теплового оборудования

- •1.5. Классификация и индексация теплового оборудования

- •Глава 2.

- •2.1. Преимущество электроэнергии как источника теплоты

- •2.2. Краткая характеристика твердого и жидкого топлива

- •Низшая теплотворная способность натурального топлива определяется по формуле

- •2.3. Природные и искусственные газы, их основные характеристики

- •2.4. Теплоносители

- •Классификация теплоносителей

- •2.5. Основные направления экономии топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации теплового оборудования

- •Глава 3.

- •3.1. Требования, предъявляемые к тепловым аппаратам

- •3.2. Значение стандартизации, нормализации и унификации в улучшении технико-эксплуатационных показателей работы тепловых аппаратов

- •3.3. Основные части тепловых аппаратов и материалы для их конструирования

- •3.4. Теплообменники, применяемые в тепловых аппаратах

- •3.5. Технико-экономические и эксплуатационные показатели работы тепловых аппаратов

- •Глава 4. Тепловой расчет аппарата

- •4.1. Задачи конструкторского

- •4.2. Тепловой баланс аппарата

- •4.3. Определение площади поверхности теплообмена в тепловом аппарате

- •Глава 5.

- •5.1. Характеристика трубопроводов

- •5.2. Схема газоснабжения предприятий общественного питания

- •5.3. Схема паросиабжения предприятий общественного питания

- •5.4. Электроснабжение предприятий общественного питания

- •Глава 6.

- •6.1. Классификация теплогенерирующих устройств

- •6.2. Теплогенерирующие устройства, использующие теплоту влажного насыщенного пара

- •6.3. Теплогенерирующие устройства, преобразующие химическую энергию сгорания топлива в тепловую

- •6.4. Теплогенерирующие устройства

- •Глава 7

- •7.1. Аппараты с ик-нагревом периодического действия

- •7.2. Аппараты с ик-нагревом непрерывного действия

- •1 Печь снабжена регулятором мощности.

- •I. Непрерывный режим работы свч-аппарата

- •II. Комбинированный режим, включающий свч-нагрев, далее отключение магнетрона и термостатирование продукта

- •Глава 8.

- •8.1. Технологические требования к пищеварочным аппаратам

- •8.2. Классификация и устройство пищеварочных котлов

- •8.3. Твердотопливные пище варочные котлы

- •8.4. Газовые пищеварочные котлы

- •8.5. Паровые пищеварочные котлы

- •8.6. Электрические пищеварочные котлы

- •8.7. Автоклавы

- •8.8. Показатели работы пищеварочных котлов. Особенности уравнения теплового баланса

- •8.9. Пароварочные аппараты

- •8.10. Кофеварки

- •8.11. Сосисковарки

- •8.12. Эксплуатация пищеварочного оборудования

- •Глава 9.

- •9.1. Технологическая сущность тепловых процессов

- •9.2. Сковороды

- •9.3. Фритюрницы

- •9.4. Жарочные и пекарные шкафы

- •9.5. Жарочные аппараты непрерывного действия

- •9.6. Правила эксплуатации аппаратов для жарки и выпечки

- •Глава 10.

- •10.1. Классификация плит и технические требования, предъявляемые к ним

- •10.2. Твердотопливные, газовые и газифицированные плиты

- •10.3. Электрические плиты

- •10.4. Теплотехнические и эксплуатационные показатели работы плит

- •10.5. Основные правила эксплуатации плит

- •Глава 11.

- •11.1. Назначение и классификация водогрейного оборудования

- •11.2. Кипятильники

- •11.3. Водонагреватели

- •11.4. Технико-эксплуатационные показатели работы кипятильников и водонагревателей

- •11.5. Процессы накипеобразования и коррозии и их влияние

- •11.6. Эксплуатация кипятильников и водонагревателей

- •Глава 12.

- •12.1. Технологические требования к конструкциям вспомогательного оборудования и его классификация

- •12.2. Мармиты

- •12.3. Тепловые стойки, шкафы и вспомогательные тепловые аппараты линий самообслуживания, комплектации и раздачи обедов

- •12.4. Опалочные горны

- •Глава 13.

- •13.1. Характеристика оборудования

- •13.2. Особенности организации производства при использовании евс мо

- •13.3. Особенности применения линия самообслуживания

- •13.4. Требования, предъявляемые к установке и подключению электрооборудования

- •Влажность некоторых пищевых продуктов

- •Физические параметры дымовых газов

- •1. Определение полезно используемой теплоты

- •Расчеты коэффициентов теплоотдачи конвекцией

- •Расчет системы газоснабжения

- •Значение коэффициента к

- •Расчет тэна

9.2. Сковороды

Сковороды предназначены для жарки продуктов основным способом, а также пассерования, тушения, припускания. В связи со спецификой процессов жарки продуктов основным способом сковороды должны максимально соответствовать следующим технологическим требованиям:

температурное

поле жарочных поверхностей должно быть

равномерным. Максимальная разность

температур (![]() )

на поверхности сковород не должна

превышать 50...65 °С;

)

на поверхности сковород не должна

превышать 50...65 °С;

жарочная поверхность должна быть тщательно отшлифована и иметь строго горизонтальное расположение;

изменение температуры жарочной поверхности должно происходить в соответствии с меняющимися свойствами продуктов в течение одного цикла жарки;

широкое изменение температуры на жарочных поверхностях — в пределах 150...250 °С. Это позволяет организовывать на них тепловую обработку разнообразных продуктов, требующих различных температурных режимов;

на сковородах допускается осуществлять только жарку продуктов основным и комбинированным (тушение, припускание, пассерование) способами и категорически запрещается использовать сковороды для фритюрной жарки продуктов.

Последнее технологическое требование необходимо рассмотреть подробнее.

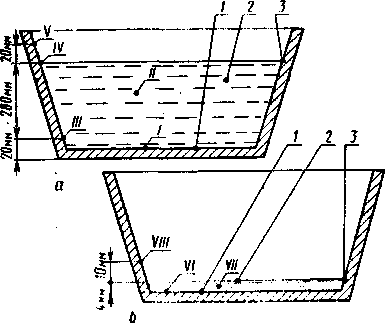

Рис. 9.1. Схема расположения термопар в сковороде при жарке изделий:

а — во фритюре; б - основным способом: 1 — рабочая поверхность; 2 — жир; 3 — бортовая поверхность: I,II, III, IV, V — точки замера температур при жарке изделий, во фритюре; VI, VII, VIII — точки замера температур при жарке изделий основным способом

На рис. 9.1, а, б показана схема расположения термопар на рабочей и бортовых поверхностях сковороды при жарке изделий.

В таблице 9.4 приведены значения температур жира рабочей и бортовых поверхностей сковороды в процессе жарки. Из данных табл. 9.4 следует, что более высокая температура рабочей поверхности сковороды при жарке во фритюре обусловлена тем, что для нагрева 40 кг жира необходимо значительно больше подвести теплоты, чем для 0,6 кг жира (в случае жарки основным способом), т.е. для нагрева большей массы жира нужны более высокие температуры на жарочной поверхности.

ТАБЛИЦА 9.4

Температура рабочей и бортовых поверхностей

сковороды при жарке изделий

во фритюре я основным способом

Места расположения точек замера температур |

Температура при жарке, ºС |

|

во фритюре |

основным способом |

|

I – рабочая поверхность |

255 |

– |

II – жир |

197 |

– |

III – бортовая поверхность в слое жира |

247 |

– |

IV – бортовая поверхность на разделе сред металл – жир – воздух |

241 |

– |

V – бортовая поверхность на разделе сред металл – воздух |

237 |

– |

VI – рабочая поверхность |

– |

200 |

VII – жир |

– |

170 |

VIII – бортовая поверхность |

– |

159 |

Температура бортовых поверхностей в случае жарки во фритюре соответственно равна 247, 241, 237 °С (точки III, IV, V), а в случае жарки основным способом — 159 °С (точка VIII). Анализ этих данных позволяет отметить, что при жарке во фритюре бортовые поверхности, омываемые жиром, площадь которых приблизительно равна площади рабочей поверхности, имеют температуру выше температуры жира на 44... 50 °С. Такое различие температур в течение всего процесса жарки приводит к перегреву массы жира, способствует быстрому темпу его нежелательных изменений и в конечном счете к их порче и вредному воздействию на организм человека. Особую опасность на перегрев жира оказывает так называемая бортовая полоса — площадь бортовых поверхностей (рис. 9.1, а) над уровнем жира на высоту до 20 мм. Здесь перегрев жира составляет 40 °С. Эта поверхность, имея температуру выше температуры жира на 40 °С, в процессе жарки постоянно омывается тонкой пленкой жира (при загрузке и выгрузке продукта уровень жира поднимается и опускается) и интенсивно окисляется кислородом воздуха. Визуально этот процесс можно наблюдать при жарке по интенсивному дымообразованию и образованию пленки олифизировавшегося жира. В случае жарки основным способом перегрев на бортовой полосе составляет 11 °С. Площадь бортовой поверхности здесь в сотни раз меньше, чем при жарке во фритюре, и жир уносится изделиями максимум через 2— 3 цикла жарки, поэтому нежелательных изменений жира не происходит. Приведенные данные убедительно подтверждают требование к конструкциям сковород о нецелесообразности их использования для жарки во фритюре.

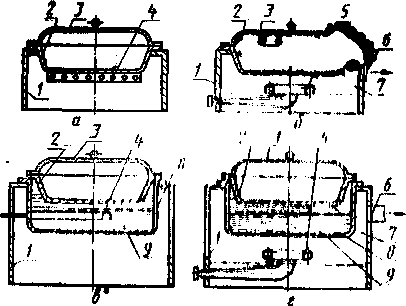

Классификация и конструктивные особенности сковород. По способу обогрева жарочной поверхности и виду энергоносителей различают сковороды с непосредственным и косвенным обогревом, электрические и газовые (рис. 9.2, а — г). В настоящее время промышленность выпускает электрические сковороды только с непосредственным обогревом — это сковороды секционные модулированные СЭСМ-0,2, СЭСМ-0,5. Кроме того, в эксплуатации имеются сковороды СНЭ-0,2 и СНЭ-0,5. Разработаны и начали выпускаться новые конструкции сковород СЭ-0,45 (СЭ-0,45-0,1) и СЭ-0,22 (СЭ-0,22-01), предназначенные для использования функциональных емкостей.

Эти сковороды являются аппаратами с непосредственным обогревом. Техническая характеристика сковород приведена в табл. 9.5.

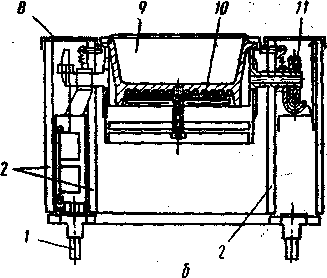

Сковороды электрические секционные модулированные СЭСМ-0,2 и СЭСМ-0,5. Данные сковороды одинаковы по конструкции и отличаются друг от друга только размерами и потребляемой мощностью.

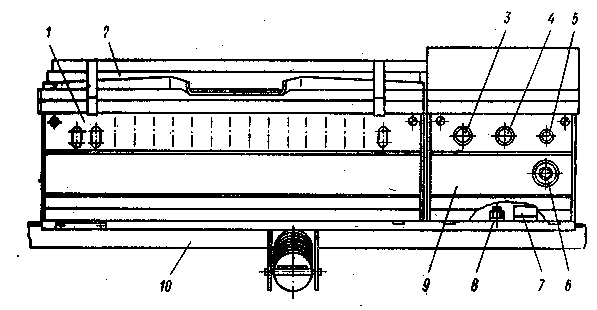

Сковорода СЭСМ-0,2 (рис. 9.3, а, б) имеет загрузочную чашу прямоугольной формы с носиком для слива жира. Ее откидная крышка может удерживаться в любом положении с помощью двух пружин. Электронагреватель открытого типа расположен под загрузочной чашей. Тумбы закрыты листами, образуя вспомо-

Рис. 9.2. Принципиальные схемы устройства сковород:

а — с непосредственным обогревом электрическая; б — с непосредственным обогревом газовая; в — с косвенным обогревом электрическая; г — с косвенным обогревом газовая: 1 — станина; 2 — загрузочная чаша; 3 — крышка; 4 — электронагревательный элемент; 5 — газовая горелка; 6 — патрубок для отвода продуктов сгорания; 7 — камера сгорания; 8 — корпус; 9 — рубашка с промежуточным теплоносителем

гательные столы. Механизм опрокидывания, который удерживает сковороду в любом положении от 0 до 90 ºС, размещен и правой тумбе (моховичок с рукояткой выведен ни переднюю ее облицовку). Электропанель расположено в левой тумбе. Сковорода снабжена терморегулятором ТР-4К, который предназначен для автоматического поддержания заданной температуры на рабочей поверхности. Лимб терморегулятора выведен на передний облицовочный лист чаши, а термобаллон смонтирован на ее обратной стороне. На лицевой панели левой тумбы находятся две кнопки (для включения и выключения сковороды) и две сигнальные лампы.

Сковорода электрическая СЭ-0,45. Сковорода (рис. 9.4) представляет собой установленную на ферме прямоугольную чашу, облицованную со всех сторон стальными листами. Между чашей и облицовками проложена теплоизоляция. Под подом чаши размещаются кассеты с электро- нагревателями. Температура жарочной поверхности регулируется автоматически с помощью реле температуры. Для слива содержи-

ТАБЛИЦА 9.5

Техническая характеристика сковород

Показатели |

Единица измерения |

СЭСМ – 00,2 |

СЭСМ – 0,5 |

СЭ – 0,22 (СЭ – 0,22 - 01) |

СЭ – 0,45 (СЭ – 0,45 - 01) |

СГСМ – 0,5 |

АТЭ – 1,1 |

Площадь торцовой поверхности |

м2 |

0,2 |

0,45 |

0,22 |

0,45 |

0,5 |

1,1 |

Полезная вместимость чаши |

л |

30 |

80 |

25 |

90 |

90 |

300 |

Номинальная мощность |

кВт |

6,0 |

12,0 |

5,0 |

11,5 |

– |

45,5 |

Расход газа |

м3/ч |

– |

– |

– |

– |

2,85 |

– |

Напряжение |

В |

|

3120 или 3N380 |

|

|

380 |

|

Продолжительность разогрева до рабочей температуры |

ч |

0,3 |

0,41 |

0,6 |

0,6 |

0,5 |

0,1 |

Габариты: |

|

|

|

|

|

|

|

длина |

мм |

1050 |

1470 |

500 |

1200 |

1470 |

11910 |

ширина |

мм |

840 |

840 |

800 |

800 |

840 |

1490 |

высота |

мм |

880 |

860 |

330(850)1 |

430(850)1 |

– |

– |

Масса |

кг |

185 |

275 |

100(120)1 |

220(250)1 |

– |

– |

1 При установке на индивидуальной подставке.

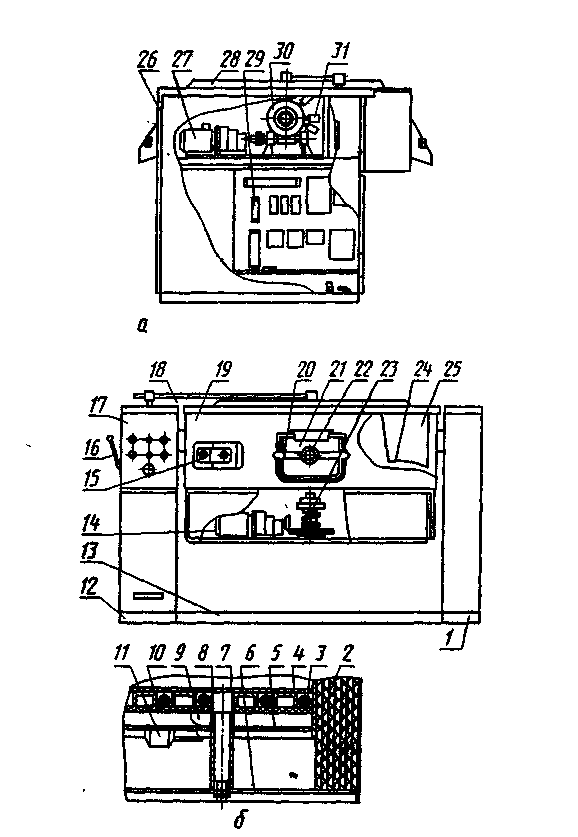

мого чаши имеется механизм опрокидывания, состоящий из мотора, редуктора и винтовой передачи. Сверху чаша закрывается крышкой. Механизм подъема крышки сблокирован с выключателем, позволяющим выключать электродвигатель для опрокидывания чаши сковороды только при открытой крышке. Справа от чаши размещается отсек с электроаппаратурой. На лицевую панель отсека выведены кнопки опрокидывания и возвращения чаши в горизонтальное положение, ручка датчика-реле температуры и лампа. Сверху отсек закрыт столом.

Рис. 9.3. Сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-0,2:

а — поперечный разрез; б — продольный разрез: 1 — ножки; 2 — облицовка; 3 — датчик (термобаллон с терморегулятором ТР-4К); 4 — крышка; 5 — ручка; 6 — пульт управления; 7 – рама; 8 — стол; 9 — чугунная чаша; 10 - спирали нагревателя; 11 — механизм опрокидывания.

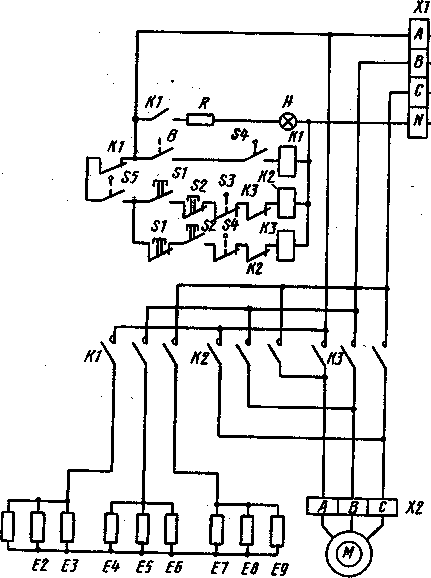

Принципиальная электрическая схема сковороды СЭ-0,45 приведена на рис. 9.5.

При подключении сковороды к сети напряжение подается на обмотку магнитного пускателя К1 через контакт В датчика-реле температуры Т-32 и контакт концевого выключателя S4 горизонтального положения чаши сковороды. Пускатель К1 срабатывает и своими контактами подключает девять электронагревателей E1…Е9 и лампу Н, сигнализирующую о включении нагрева. При достижении заданной температуры контакт В датчика-реле температуры размыкается, отключая магнитный пускатель и, следовательно, тэны от сети.

Рис.

9.4.

Сковорода электрическая СЭ-0,45:

1

— облицовка; 2

— крышка;

3

— кнопка

опрокидывания чаши; 4

— кнопка

возвращения чаши; 5

— сигнальная

лампа; 6

— датчик

реле температуры; 7 — блок зажимов; 8

—

заземляющий зажим; 9

—

отсек с электроаппаратурой; 10

—

ферма

После поворота чаши цепь питания пускателя К2разрывается контактом концевого выключателя S5, который фиксирует крайнее положение повёрнутой чаши. Для возврата чаши в горизонтальное положение нажимают на кнопку S2. При этом замыкается цепь пускателя КЗ и размыкается цепь пускателя К2. Пускатель КЗ срабатывает и своими контактами подключает двигатель поворотного механизма М, меняя между собой местами фазы А и С, чем осуществляется реверс двигателя. Чаша возвращается в исходное положение которое фиксируется концевым выключателем S4. При этом контакт S4 размыкается, разрывается цепь питания пускателя КЗ, и двигатель М отключается.

Сковорода электрическая СЭ-0,22. Конструкция сковороды СЭ-0,22 отличается от конструкции сковороды СЭ-0,45 только устройством механизма опрокидывания, который состоит из рукоятки, храпового колеса и собачки. С помощью храпового колеса и собачки обеспечивается остановка чаши в нужном положении.

Сковороды СЭ-0,45 и СЭ-0,22 устанавливаются на общую ферму совместно с другими аппаратами и рассчитаны для использования функциональных емкостей. Сковороды СЭ-0,45-01 и СЭ-0,22-01 отличаются от сковород СЭ-0,45 и СЭ-0,22 наличием индивидуальных подставок.

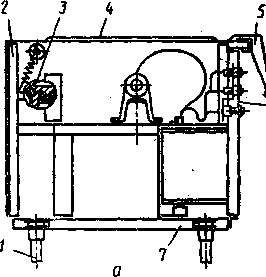

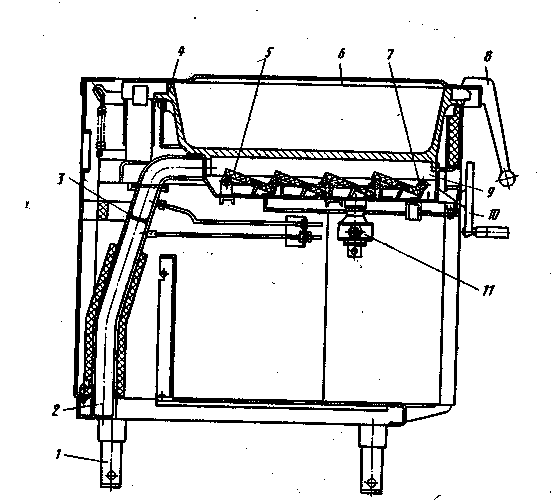

Аппарат тепловой электрический АТЭ-1,1. Аппарат (рис. 9.6, а, б) предназначен для пассерования сырья на заготовочных предприятиях общественного питания. Он представляет собой чашу круглой формы, закрытую облицовочными листами, между которыми проложена тепловая изоляция. Обогрев чаши осуществляется закрытым электрическим нагревателем.

Внутри чаши расположена мешалка, приводимая во вращение электроприводом. Сверху чаша закрывается крышкой, подъем и опускание которой производятся рукояткой с помощью специального механизма. Чаша цапфами закрепляется в подшипниках опорных тумб. В левой тумбе расположены панель с электроаппаратурой и электроприводом с червячным редуктором для опрокидывания чаши при разгрузке. Угол наклона чаши ограничивается концевыми выключателями.

Температурный режим регулируется с помощью датчика-реле температуры. Порядок работы аппарата следующий: устанавливают датчики-реле температуры на отметку, соответствующую режиму обработки продукта, фиксируют ручку переключателя мешалки и устанавливают реле времени на время, необходимое для тепловой обработки продукта. Продукт загружают через 5—10 мин после включения нагрева. По окончании процесса тепловой обработки чашу аппарата опрокидывают для выгрузки готового продукта, затем ее возвращают в исходное положение.

Рис.

9.6.

Аппарат тепловой электрический АТЭ-1,1:

а

—

разрез; б

— схема

устройства нагревателя: /, 12

—

тумбы; 2

— тепловая

изоляция; 3

— нагревательная

спираль; 4,

5, 6 —

металлические листы; 7,8

— втулки;

9

— керамический

ролик; 10

—

асбестовый лист; 11 — колодка электрической

сети; 13

—

рама; 14

— привод

мешалки; 15

—

датчик-реле температуры; 16

—

ручка подъема и опускания крышки; 17

—

пульт управления; 18

—

кронштейн крышки; 19

—

облицовочный лист; 20

— накладка

дверцы; 21

—

дверца; 22

— рукоятка

дверцы; 23

—

вал привода мешалки; 24

—

лопасть мешалки; 25

— чаша;

36

—

панель; 27

-

электропривод для опрокидывания чаши;

28

— крышка

чаши; 29

— электроаппаратура;

30—

червячная

пара редуктора; 31

— концевой

выключатель

Обогревается чаша непосредственно от камеры сгорания, расположенной под ней, в которой установлены многосопловая горелка с трубчатой насадкой и вторичные керамические излучатели. В левой тумбе смонтированы газопровод, блок автоматики безопасности и регулирования 2АРБ-1, блок пьезоэлектрического зажигания терморегулятор ТР-4К. Чувствительный элемент терморегулятора крепится к задней стенке чаши, а лимб выведен на панель левой тумбы. В остальном устройство сковороды аналогично устройству сковороды

СЭСМ-0,5.

Технико-экономические и эксплуатационные показатели сковород. К основным эксплуатационным показателям сковород относятся: равномерность температурного поля, продолжительность выхода жарочной поверхности на стационарный режим, удельный расход жира, удельный расход электроэнергии, производительность и весовое напряжение жарочной поверхности.

На данные показатели оказывает существенное влияние коэффициент загрузки жарочной поверхности штучными изделиями или продуктами, обжариваемыми насыпной массой.

Рис. 9.7 Сковорода газовая секционная модулированная "СГСМ-0,5:

1 — ножки; 2 — газоход; 3—шибер в газоходе; 4 — чаша; 5 — керамические излучатели; 6 — крышка; 7 — трубчатая насадка горелки; 8 — рукоятка крышки; 9 — камера сгорания; 10 — маховик поворотного механизма; 11 — кран газовой горелки

Неравномерность температурного поля жарочной поверхности сковороды определяют в стационарном режиме по уравнению

Δt΄ = t max – t min ,

где Δt΄ — разность температур между точками поверхности, °С; tmax— максимальная температура жарочной поверхностии, °С; tmin — минимальная температура жарочной поверхности, °С.

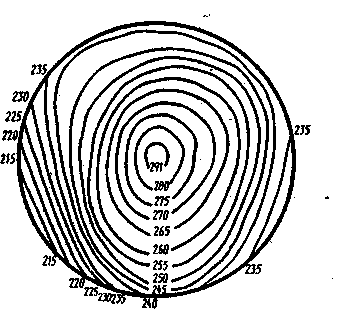

Рис.

9.8.

Изотерма жарочной поверхности

электрической сковороды СНЭ-0,2

На рис. 9.8 приведена изотерма сковороды СНЭ-0,2 при потребляемой мощности Р = 2,5 кВт, где четко визуально прослеживается неравномерность температурного поля: максимальная температура в центре рабочей поверхности 291 °С, а минимальная температура на ее периферии — 215 °С, поэтому Δt' = = 291— 215 = 76 °С. Выявлено влияние неравномерности температурного поля жарочной поверхности на удельный расход жира (табл. 9.6).

Анализ данных убедительно демонстрирует, что с увеличением Δt' возрастают удельные расходы жира на жарку. Аналогично замером расхода электроэнергии на процесс жарки установлено, что на противне (Δt' = 185°С) удельный расход электроэнергии на 35% выше, чем на сковороде с косвенным обогревом (Δt' = 22 °С).

Таблица 9.6

Влияние неравномерности температурного поля (Δt') на удельные расходы жира

Тип сковороды (аппарата) |

Δt', °С |

Удельный расход жира |

||

Печень, г/кг |

Картофель, г/кг |

Котлеты, г/кг |

||

Электросковорода с тэнами, залитыми в днище |

50 |

65,0 |

23,0 |

2,2 |

Электросковорода СНЭ-0,3 |

120 |

76,5 |

28,0 |

2,6 |

Электросковорода с косвенным обогревом СКЭ-0,3 |

22 |

64,0 |

26,0 |

2,4 |

Противень, устанавливаемый на поверхность электроплиты |

185 |

93,0 |

48,0 |

3,1 |

Продолжительность нагрева сковороды до стационарного состояния — это промежуток времени, за который нагревается сковорода до рабочей температуры. Как правило, для этого сковороду включают на высшую ступень нагрева, а затем на нижнюю ступень нагрева при которой устанавливается температура, необходимая для технологического процесса.

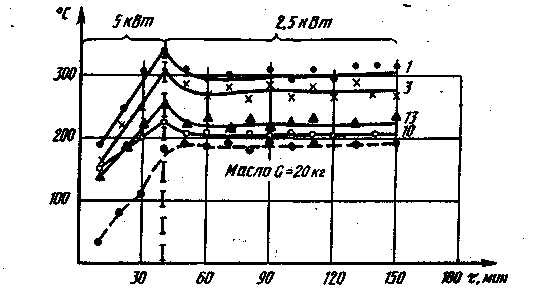

На рис. 9.9 приведен график выхода рабочей поверхности электросковороды СНЭ-0,2 на стационарный режим, работы на меньшей ступени нагрева и изменение температуры в различных точках на поверхности. Из данных графика следует, что в различных точках на_ верхности сковороды температура различна (что иллюстрирует понятие неравномерности температурного поля Δt'). Сковорода, в которую залито растительное масло слоем 8 мм, выходит на стационарный режим за 40 мин, температура жира в этот момент равна 190 °С, переключение сковороды на среднюю ступень нагрева позволяет создать температурный режим на ее поверхности, удовлетворяющий требованиям процесса жарки.

Рис. 9.9. Изменение температуры жарочной поверхности СНЭ-0,2:

/, 3, 13. 10 — точки замера температур на жарочной поверхности

Производительность сковороды определяют по уравнению

G = 3600g΄/ τ , (9.2)

где G — производительность сковороды, кг/ч; а — количество изделии, обжариваемых за один цикл, шт.; g — масса одного изделия, кг; т — продолжительность одного цикла, с. Если изделия обжаривают насыпной массой, то

G = 3600g΄/ τ , (9.3)

где g' — масса изделий, загружаемых в чашу за один цикл, кг. Коэффициент загрузки жарочной поверхности рассчитывают по формуле

φ ж.п. = Σ f изд / F ж.п. , (9.4)

где φ ж.п. — коэффициент загрузки жарочной поверхности (для штучных изделий

φ ж.п. < 0,90...0,95); f изд — площадь, занимаемая изделием, м2. Удельный расход жира будет равен

N = Gж / Gизд , (9.5)

где N — удельный расход жира, кг/кг; Gж — масса жира на жарку изделий, кг; Gизд — масса изделий, обжаренных в процессе жарки, кг. Удельный расход электроэнергии находят по формуле

P = P1/ Gизд , (9.6)

где P - удельный расход электроэнергии, кВт-ч/кг; Gизд - мессf изделий, обжаренных в процессе обработки, кг; P1 — расход электроэнергии, кВт·ч.

Приведенные уравнения позволяют определить основные технико-экономические и эксплуатационные показатели работы электросковород и выбрать рациональные режимы их эксплуатации.