- •Глава 1. Общие сведения о тепловой обработке продуктов

- •Глава 2. Топливо и теплоносители

- •Глава 3. Общие принципы устройства тепловых аппаратов

- •Глава 4. Тепловой расчет аппарата

- •Глава 9. Жарочно-пекарное оборудование

- •Глава 10. Универсальные тепловые аппараты (плиты)

- •Глава 11. Водогрейное оборудование

- •Глава 12. Вспомогательное оборудование

- •Глава 13. Единая система машин и оборудования на предприятиях общественного питания, использующих функциональные емкости

- •Труд свой посвящаю основоположнику

- •Глава 1.

- •1.1. Классификация способов тепловой обработки. Кондуктивный (поверхностный) нагрев

- •1.2. Объемные способы тепловой обработки продуктов

- •1.3. Комбинированные способы тепловой обработки продуктов

- •1.4. Перспективные направления конструирования теплового оборудования

- •1.5. Классификация и индексация теплового оборудования

- •Глава 2.

- •2.1. Преимущество электроэнергии как источника теплоты

- •2.2. Краткая характеристика твердого и жидкого топлива

- •Низшая теплотворная способность натурального топлива определяется по формуле

- •2.3. Природные и искусственные газы, их основные характеристики

- •2.4. Теплоносители

- •Классификация теплоносителей

- •2.5. Основные направления экономии топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации теплового оборудования

- •Глава 3.

- •3.1. Требования, предъявляемые к тепловым аппаратам

- •3.2. Значение стандартизации, нормализации и унификации в улучшении технико-эксплуатационных показателей работы тепловых аппаратов

- •3.3. Основные части тепловых аппаратов и материалы для их конструирования

- •3.4. Теплообменники, применяемые в тепловых аппаратах

- •3.5. Технико-экономические и эксплуатационные показатели работы тепловых аппаратов

- •Глава 4. Тепловой расчет аппарата

- •4.1. Задачи конструкторского

- •4.2. Тепловой баланс аппарата

- •4.3. Определение площади поверхности теплообмена в тепловом аппарате

- •Глава 5.

- •5.1. Характеристика трубопроводов

- •5.2. Схема газоснабжения предприятий общественного питания

- •5.3. Схема паросиабжения предприятий общественного питания

- •5.4. Электроснабжение предприятий общественного питания

- •Глава 6.

- •6.1. Классификация теплогенерирующих устройств

- •6.2. Теплогенерирующие устройства, использующие теплоту влажного насыщенного пара

- •6.3. Теплогенерирующие устройства, преобразующие химическую энергию сгорания топлива в тепловую

- •6.4. Теплогенерирующие устройства

- •Глава 7

- •7.1. Аппараты с ик-нагревом периодического действия

- •7.2. Аппараты с ик-нагревом непрерывного действия

- •1 Печь снабжена регулятором мощности.

- •I. Непрерывный режим работы свч-аппарата

- •II. Комбинированный режим, включающий свч-нагрев, далее отключение магнетрона и термостатирование продукта

- •Глава 8.

- •8.1. Технологические требования к пищеварочным аппаратам

- •8.2. Классификация и устройство пищеварочных котлов

- •8.3. Твердотопливные пище варочные котлы

- •8.4. Газовые пищеварочные котлы

- •8.5. Паровые пищеварочные котлы

- •8.6. Электрические пищеварочные котлы

- •8.7. Автоклавы

- •8.8. Показатели работы пищеварочных котлов. Особенности уравнения теплового баланса

- •8.9. Пароварочные аппараты

- •8.10. Кофеварки

- •8.11. Сосисковарки

- •8.12. Эксплуатация пищеварочного оборудования

- •Глава 9.

- •9.1. Технологическая сущность тепловых процессов

- •9.2. Сковороды

- •9.3. Фритюрницы

- •9.4. Жарочные и пекарные шкафы

- •9.5. Жарочные аппараты непрерывного действия

- •9.6. Правила эксплуатации аппаратов для жарки и выпечки

- •Глава 10.

- •10.1. Классификация плит и технические требования, предъявляемые к ним

- •10.2. Твердотопливные, газовые и газифицированные плиты

- •10.3. Электрические плиты

- •10.4. Теплотехнические и эксплуатационные показатели работы плит

- •10.5. Основные правила эксплуатации плит

- •Глава 11.

- •11.1. Назначение и классификация водогрейного оборудования

- •11.2. Кипятильники

- •11.3. Водонагреватели

- •11.4. Технико-эксплуатационные показатели работы кипятильников и водонагревателей

- •11.5. Процессы накипеобразования и коррозии и их влияние

- •11.6. Эксплуатация кипятильников и водонагревателей

- •Глава 12.

- •12.1. Технологические требования к конструкциям вспомогательного оборудования и его классификация

- •12.2. Мармиты

- •12.3. Тепловые стойки, шкафы и вспомогательные тепловые аппараты линий самообслуживания, комплектации и раздачи обедов

- •12.4. Опалочные горны

- •Глава 13.

- •13.1. Характеристика оборудования

- •13.2. Особенности организации производства при использовании евс мо

- •13.3. Особенности применения линия самообслуживания

- •13.4. Требования, предъявляемые к установке и подключению электрооборудования

- •Влажность некоторых пищевых продуктов

- •Физические параметры дымовых газов

- •1. Определение полезно используемой теплоты

- •Расчеты коэффициентов теплоотдачи конвекцией

- •Расчет системы газоснабжения

- •Значение коэффициента к

- •Расчет тэна

8.5. Паровые пищеварочные котлы

На предприятиях общественного питания используются паровые пищеварочные котлы КПП-100, КПП-160 и КПП-250. Они имеют аналогичную конструкцию и различаются только размерами. От неопрокидывающихся электрических и газовых котлов они отличаются тем, что пар, обогревающий варочный сосуд, образуется не в самом котле, а поступает в паровую рубашку по паропроводу извне.

Котел КИП-100 (рис. 8.21, а, б) состоит из варочного сосуда и наружного котла, покрытого изоляцией. Пространство между варочным сосудом и наружным котлом представляет собой паровую рубашку, в которую подается по паропроводу пар. Количество подаваемого пара регулируется с помощью парозапорного вентиля. Варочный сосуд герметично закрывается откидной крышкой с резиновым уплотнителем. На крышке устанавливается клапан-турбинка. Котел снабжен двойным предохранительным клапаном, манометром, воздушным клапаном, конденсатоотводчиком и продувочным краном. Двойной предохранительный клапан и манометр, показывающий давление пара в паровой рубашке, установлены на арматурной стойке. Конденсатоотводчик и продувочный кран расположены в полости между дном паровой рубашки и днищем облицовочного кожуха и предназначены для отвода из паровой рубашки конденсата.

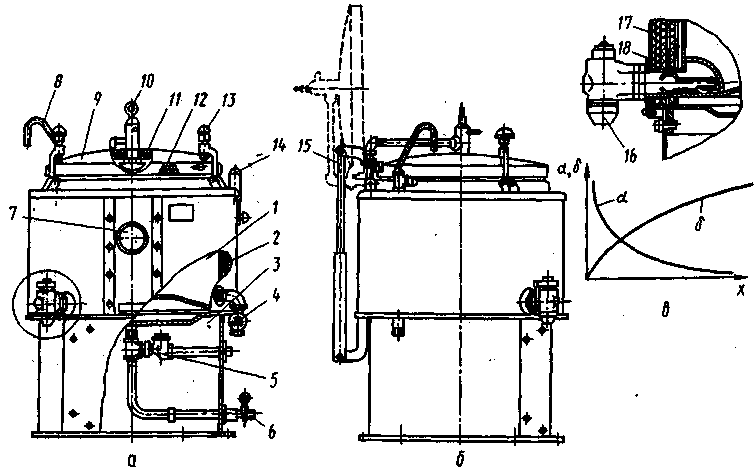

Рис. 8.21. Котел пищеварочный паровой КПП-100:

а — общий вид; б — сливной кран; в — изменение толщины пленки конденсатора и коэффициента теплоотдачи вдоль вертикальней стенки: 1— варочный сосуд; 2 — наружный корпус; 3 — основание; 4 — вентиль; 5 — конденсатоотводчик; 6 — кран; 7 — мановакууметр; 8 — перекидной кран; 9 — крышка; 10— клапан-турбина; 11 — отражатель клапана-турбинки; 12 — резиновый уплотнитель; 13— накидной рычаг; 14 — двойной предохранительный клапан; 15 — рычаг; 16 — сливной кран; 17 — тепловая изоляция; 18 — облицовка

Нагрев варочного сосуда парового котла осуществляется за счет теплоты парообразования. Пар, попадая в рубашку котла, соприкасается с холодными стенками варочного сосуда и наружного котла и конденсируется. При этом выделяется скрытая теплота парообразования, которая идет на нагрев содержимого котла.

Паровые котлы обладают целым рядом преимуществ перед другими типами котлов.

Использование централизованно приготовленного пара как теплоносителя позволяет упростить конструкцию котлов (отсутствие парогенератора). Коэффициент теплоотдачи от конденсирующего пара довольно высок, что также повышает эксплуатационные показатели парового котла.

Конденсация паров бывает пленочной или капельной.

При пленочной конденсации на поверхности тела образуется жидкостная пленка, при капельной конденсации образуются капли. Нужно отметить, что при картельной конденсации процессы теплопередачи происходят в 10—20 раз интенсивнее, чем при пленочной.

Образуемая пленка представляет собой основное термическое сопротивление переходу теплоты от пара к твердому телу. Более того, пленка, стекая по вертикальной поверхности, утолщается за счет конденсации пара по всей поверхности твердого тела. Утолщение пленки по высоте приводит к увеличению ее термического сопротивления.

В связи с тем, что толщина пленки на стенке котлов увеличивается к нижней части, наиболее высокий коэффициент теплоотдачи от пара к стенке котла будет в верхней части котла. Характер изменения толщины пленки конденсата и коэффициента теплоотдачи вдоль вертикальной стенки показан на рис. 8.21, в. Для уменьшения толщины пленки конденсата на вертикальной стенке можно устанавливать слезниковые кольца, с которых пленка конденсата будет стекать в виде капель.

В общем виде критериальное уравнение, характеризующее теплообмен при конденсации, может быть представлено в следующем виде:

Nu = c(Pr·Ga·A)0,25, (8.2)

где Рr — критерий Прандтля (Pr=ф/a); Ga — критерий Галилея (Ga = gl3/н2); А— критерий теплового подобия при изменении агрегатного состояния. Он определяется по следующей формуле:

А = r/Δt·с, (8.3)

где Δt — разность температур (Δt=tп — tст); r — теплота парообразования (теплота конденсации), Дж/кг; с — теплоемкость, Дж/ (кг · К) .

Входящие в уравнение (8.2) критерии Рr и Ga определяют по параметрам пленки конденсата. Критерий А представляет собой меру отношения теплового потока, затрачиваемого на фазовое превращение, к теплоте перегрева фазы при температуре ее насыщения.

Значение коэффициента с в уравнении (8.2) зависит от вида поверхности, на которой происходит конденсация. Для вертикальных стенок и труб с=0,943, для горизонтальных труб с =0,728.

В целях упрощения расчетов уравнение (8.2) можно решить относительно коэффициента теплоотдачи б. После выражения критериев через входящие в них величины и некоторых сокращений формула для определения б примет вид

(8.4)

(8.4)

где λж; ηж; ρж— соответственно коэффициенты теплопроводности, Вт/(м·К), динамической вязкости жидкости, Па·с, и плотности жидкости, кг/м3; g— ускорение свободного падения, м/с2; l — определяющий размер, м (l для вертикальных стенок и труб равен их высоте, для горизонтальных труб — их диаметру).

Следует отметить, что на скорость переноса теплоты при конденсации пара существенно влияет наличие в паре примесей воздуха и неконденсирующихся газов. Так, содержание в паре 1 % воздуха приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи на 40%, 6...8% воздуха —на 80%.

При работе паровых котлов необходимо правильно организовать отвод конденсата из рубашки. Для этих целей в днище котла монтируется конденеатоотвадчик поплавкового или сильфонного типа, который отводят из рубашки только конденсат и не пропускает пар. Это исключает наличие так называемого пролетного пара, который, не сконденсировавшись, уходит из рубашки в конденсатопровод.