- •Оглавление

- •Введение

- •Глава 1. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ

- •1.1. Понятие архитектуры вычислительной системы. Структура аппаратной части и назначение основных функциональных узлов

- •1.2. Базовые параметры и технические характеристики ЭВМ

- •Контрольные вопросы к главе 1

- •Глава 2. СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА

- •2.2. Устройство управления с программируемой логикой

- •2.3. Устройство управления с жесткой логикой

- •2.4. Слово состояния процессора

- •2.5. Микроконтроллеры

- •2.6. Особенности организации однокристальных и секционных микропроцессоров

- •2.8. Архитектура и функционирование микропроцессора

- •Контрольные вопросы к главе 2

- •Глава 3. СИСТЕМЫ КОМАНД МИКРОЭВМ

- •3.1. Язык микроопераций для описания вычислительных устройств

- •3.2. Структура и формат команд микропроцессора и МПС

- •3.3. Программирование микропроцессора

- •Контрольные вопросы к главе 3

- •Глава 4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВС

- •4.1. Требования различных задач к вычислительным ресурсам и ограничения фон-Неймановской архитектуры

- •4.2. Распараллеливание процессов обработки информации

- •4.3. Принцип совмещения операций. Конвейерная обработка информации

- •4.4. Архитектура процессоров с сокращенным набором команд

- •4.5. Применение кэш-памяти и повышение пропускной способности

- •4.6. Транспьютеры

- •4.7. Развитие новых архитектурных принципов

- •4.8. Оценка производительности скалярного процессора

- •Контрольные вопросы к главе 4

- •Глава 5. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

- •5.1. Классификация и иерархическая структура памяти ЭВМ

- •5.2. Запоминающие элементы статических ОЗУ

- •5.3. Запоминающие элементы динамических ОЗУ

- •5.4. Структуры матриц накопителей информации

- •5.5. Структура построения БИС статических ОЗУ и модулей памяти

- •5.6. Структура построения БИС динамических ОЗУ

- •5.7. Элементная база и организация постоянных запоминающих устройств

- •Контрольные вопросы к главе 5

- •Глава 6. ВНЕШНИЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

- •6.1. Принцип записи двоичной информации на магнитную поверхность

- •6.3. Методы записи цифровой информации на магнитный носитель

- •6.4. Воспроизведение информации и повышение ее достоверности

- •6.5. Накопители на гибких магнитных дисках и их контроллеры

- •6.6. Накопители на жестких магнитных дисках типа винчестер и их контроллеры

- •6.7. Накопители на сменных магнитных дисках

- •6.8. Накопители на магнитной ленте

- •Контрольные вопросы к главе 6

- •Глава 7. ОПТИЧЕСКИЕ И МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ ВЗУ

- •7.1. Лазерные системы и их применение в устройствах внешней памяти

- •7.2. Оптические диски

- •7.3. Магнитооптические диски

- •7.4.Устройство накопителя на оптических дисках

- •Контрольные вопросы к главе 7

- •Глава 8. ВЗУ НА ЦМД-СОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛАХ

- •8.1. Принципы возникновения цилиндрических магнитных доменов

- •8.2. Организация продвижения ЦМД

- •8.4. Структура ЦМД-микросхем памяти

- •8.5. Устройство ЦМД-накопителя

- •Контрольные вопросы к главе 8

- •Глава 9. ВЗУ НА ОСНОВЕ ГОЛОГРАФИИ

- •9.1. Носители информации голографических ЗУ

- •9.2. Создание голограмм

- •9.3. Воспроизведение голограмм

- •9.4. Голографические ЗУ двоичной информации

- •Контрольные вопросы к главе 9

- •Глава 10. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗАДРЕСНОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

- •10.1. Стековая память

- •10.2. Ассоциативная память

- •10.3. Виртуальная память со страничной организацией

- •10.4. Структура виртуальной памяти при сегментном распределении

- •Контрольные вопросы к главе 10

- •Глава 11. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

- •11.1. Классификация периферийных устройств

- •Контрольные вопросы к главе 11

- •Глава 12. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАНИЯ ТЕКСТОВ

- •12.1. Устройства автоматического ввода печатных текстов

- •12.2. Методы распознавания образов печатных знаков

- •12.3. Устройства автоматического ввода рукописных текстов

- •12.4. Средства считывания и хранения графических изображений поврежденных рукописных текстов

- •12.5. Кодирование текстов для электронных публикаций

- •Контрольные вопросы к главе 12

- •Глава 13. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА ИЗОБРАЖЕНИЙ

- •13.1. Устройства автоматического ввода одноконтурных изображений

- •13.2. Устройства автоматического ввода многоконтурных и полутоновых изображений

- •13.3. Считывание цветных изображений

- •Контрольные вопросы к главе 13

- •Глава 14. УСТРОЙСТВА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ - ДИГИТАЙЗЕРЫ

- •14.1. Устройство рабочего поля планшета

- •14.2. Структурная схема дигитайзера и ее функционирование

- •Контрольные вопросы к главе 14

- •Глава 15. УСТРОЙСТВА ВВОДА - ВЫВОДА РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- •15.1. Модель речи

- •15.2. Структурная схема анализатора речи

- •15.3. Структура устройств ввода речи

- •15.4.Устройства вывода речевой информации - синтезаторы

- •Контрольные вопросы к главе 15

- •Глава 16. УСТРОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ - ДИСПЛЕИ

- •16.1. Классификация дисплеев

- •16.2. Способы формирования изображения на экране телевизионного дисплея

- •16.3. Структурная схема текстового телевизионного дисплея

- •16.4. Структурная схема графического телевизионного дисплея

- •16.5. Устройство плоских экранов

- •Контрольные вопросы к главе 16

- •Глава 17. АВТОМАТИЧЕКИЕ УСТРОЙСТВА РЕГИСТРАЦИИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ - ГРАФОПОСТРОИТЕЛИ

- •17.1. Классификация и устройство графопостроителей

- •17.2. Принципы работы графопостроителя по вычерчиванию

- •17.3. Структурная схема планшетного графопостроителя

- •17.4. Структурная схема растрового графопостроителя

- •Контрольные вопросы к главе 17

- •Глава 18. АППАРАТУРА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

- •18.1. Обобщенная структурная схема аппаратуры передачи дискретной информации

- •18.2. Характеристики аппаратуры передачи данных

- •18.3. Принципы организации интерфейсов

- •18.4. Классификация интерфейсов

- •Контрольные вопросы к главе 18

- •Глава 19. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭВМ

- •19.1. Назначение устройств ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ

- •19.2. Принципы построения ЦАП и АЦП

- •19.3. Принципы построения и программирование системы ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ

- •Контрольные вопросы к главе 19

- •Глава 20. КАНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА И АППАРАТУРА СОПРЯЖЕНИЯ

- •20.2. Организация обмена массивами данных

- •20.3. Мультиплексный канал

- •20.4. Селекторный канал

- •20.5. Устройства сопряжения - мультиплексоры передачи данных

- •Контрольные вопросы к главе 20

- •Глава 21. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК В ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- •21.1. Причины возникновения ошибок в передаваемой информации

- •21.2. Краткая характеристика способов защиты от ошибок

- •21.3.Обнаруживающие коды - с проверкой на четность и итеративный код

- •21.4. Корректирующий код Хэмминга

- •21.5. Циклические коды

- •21.6. Циклический код Файра как средство коррекции пакетов ошибок

- •Контрольные вопросы к главе 21

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •Приложение 2

- •Приложение 3

- •Приложение 4

- •Приложение 5

- •Приложение 6

- •Приложение 7

- •Приложение 8

- •Приложение 9

- •Приложение 10

- •Приложение 11

- •Приложение 12

- •Приложение 13

- •Приложение 14

- •Приложение 15

- •Приложение 16

- •Приложение 17

- •Приложение 18

- •Приложение 19

- •Приложение 20

- •Приложение 22

- •Приложение 23

- •Приложение 24

- •Приложение 25

- •Приложение 26

- •Предметный указатель

- •Список литературы

Глава 18. Аппаратура приема-передачи информации |

256 |

Контрольные вопросы к главе 18

1. Что включают в себя каналы обмена между центральными и периферийными устройствами?

2.Из каких устройств состоит аппаратура передачи данных (АПД)?

3.Перечислите основные характеристики АПД.

4.Поясните понятия “скорость передачи данных”, “удельная скорость передачи данных; от чего они зависят?

5. Какого значения не должен превышать коэффициент ошибки по кодовым комбинациям?

6.Что понимается под стандартным интерфейсом?

7.Назовите четыре основных принципа проектирования ЭВС, на которых выполнены стандартные интерфейсы.

8.Назовите отличие асинхронной передачи данных и синхронной.

9.Назовите четыре типа структур связей интерфейсов.

10.Назовите функции, реализуемые интерфейсом.

11.Назовите два способа управления операцией селекции.

12.Перечислите варианты способов управления операцией селекции.

13.Назовите 5 основных классов интерфейсов.

14.Перечислите межуровневые интерфейсные услуги ВС.

15.Назовите четыре категории, на которые подразделяются интерфейсы по конструктивному исполнению.

Глава 19. Автоматические устройства ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ |

257 |

Глава 19. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭВМ

19.1. Назначение устройств ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ

Рост промышленного производства разнообразных средств вычислительной техники привел к интенсивному внедрению ЭВМ в процессы измерений и управления. Использование малых ЭВМ в качестве элемента измерительной системы позволяет повысить точность измерений, увеличить их производительность, автоматизировать процесс получения, накопления и обработки информации.

Использование ЭВМ в контуре систем управления позволяет реализовывать более сложные и эффективные по сравнению с аналоговыми системами управления алгоритмы управления с легко изменяемой структурой, осуществлять изменение режима и параметров управления по заданной программе в реальном времени.

Цифровые системы управления имеют целый ряд преимуществ по сравнению с аналоговыми системами. Основными из них являются:

1) Возможность модернизации и внедрения более прогрессивных и эффективных алгоритмов управления, например, адаптивных. Внедрение, исследование и анализ новых алгоритмов управления в цифровой системе осуществляется значительно проще.

2)Возможность изменения структуры и параметров алгоритмов управления, которое значительно проще осуществлять программным путем, чем изменениями механических или электрических параметров.

3)Возможность простого программного изменения режима и параметров управления

вреальном времени, которого невозможно достичь в аналоговых системах управления.

4)Стабильность и повторяемость характеристик цифровых систем управления в течение неограниченного промежутка времени, отсутствие дрейфов и интерференций отдельных частей.

5)Возможность совмещения функций управления с функциями получения (измерения) и обработки информации. Физические величины, используемые цифровой системой для управления в ряде приложений являются одновременно и информативными величинами, определяющими действующие в контролируемой системе процессы.

На рис. 19.1 представлена обобщенная функциональная схема цифровой системы управления, включающая объект управления или контролируемый процесс и цифровой регулятор. Контролируемые физические величины или параметры процесса (световой поток, температура, давление, электрическое или магнитное поле и т.д.) измеряются системой датчиков, преобразующих физические величины в электрические сигналы. В качестве датчиков могут использоваться фотоэлектрические и пьезоэлектрические приборы, термопары, индуктивные и емкостные сенсоры и т.д. Электрические сигналы, снимаемые с выхода датчика, несут в себе информацию о характеристиках регистрируемого физического воздействия, причем эта информация может заключаться в различных параметрах сигналов: величине непрерывно изменяющегося электрического напряжения или тока, амплитуде импульсов. Для того чтобы цифровой регулятор мог воспринимать эту информацию, ее надо пре-

Глава 19. Автоматические устройства ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ |

258 |

образовать в цифровой код. Поэтому непременным элементом цифровой системы управления являются аналого-цифровые преобразователи (АЦП).

Рис. 19.1 Функциональная схема цифровой системы управления.

Цифровой регулятор в соответствии с определенным алгоритмом управления и по определенной программе вырабатывает управляющие объектом или процессом сигналы, которые должны определенным образом через всевозможные исполнительные устройства (электромагниты, электромагнитные муфты, электроприводы, двигатели и т.д.) воздействовать на объект управления. Исполнительные устройства обычно управляются аналоговыми электрическими сигналами (током, напряжением), для чего в системе управления применяются цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), преобразующие цифровые управляющие сигналы регулятора в используемые исполнительными устройствами аналоговые эквиваленты. Следует отметить, что структура рисунка 19.1 является общей для большинства цифровых систем управления другого назначения.

Функции цифрового регулятора может выполнять электронная вычислительная машина (ЭВМ) или специализированный контроллер. Если же стоит задача совмещения функций управления объектом или процессом и функций получения и обработки информации о данном объекте, то в системе со специализированным контроллером должна быть введена дополнительная ЭВМ, занимающаяся только получением и обработкой информации, т.к. контроллеры обладают недостаточной мощностью (быстродействием и особенно памятью) для выполнения обеих функций. Существует другая концепция использования в качестве цифрового регулятора и системы сбора и обработки информации одной достаточно мощной ЭВМ, тем более что для сбора информации ЭВМ должна содержать АЦП, аналогичные используемым для управления.

В качестве управляющей ЭВМ можно использовать IBM-РС совместимый персональный компьютер. Как зарубежный, так и отечественный рынок широко насыщен компьютерами данного класса, которые обладают достаточно высокими техническими характеристиками для решения поставленной задачи.

Таким образом, задача разработки цифровой системы управления сводится в первую очередь к разработке принципов построения и программирования универсальной системы ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ и из нее. Система ввода-вывода может быть реализована в виде универсальной платы стандартного подключения, размещаемой в одном из свободных слотов внутри корпуса компьютера и связанной с компьютером через общую шину. Универсальность системы и платы ввода-вывода заключается в том, что она может размещаться в любом IBM-PC coвместимом компьютере и использоваться для любых задач цифрового управления или сбора и обработки информации, для которых достаточны реализованные в системе разрядность и быстродействие ввода-вывода информации. Существенным преимуществом данной концепции является возможность использования

Глава 19. Автоматические устройства ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ |

259 |

как ассемблера, так и языков высокого уровня для программирования и отладки программ, реализующих цифровые алгоритмы управления объектами или процессами, и программ управления системой ввода-вывода. Компьютер, используемый для задач управления и получения и обработки информации в течение ограниченных периодов времени, может быть использован для выполнения обычных задач расчетов, обработки текстов и т.д. в течение всего оставшегося времени.

Данная концепция построения цифровых систем управления и получения и обработки информации на основе применения массовых компьютеров и универсальных плат вво- да-вывода информации в компьютер широко применяется за рубежом.

19.2. Принципы построения ЦАП и АЦП

Рассмотрим вкратце принципы построения ЦАП и АЦП, как необходимых элементов систем ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ. Более детальная информация может быть найдена в специальной литературе.

ЦАП и АЦП характеризуются: погрешностью, быстродействием и динамическим диапазоном.

Погрешность состоит из методической и инструментальной составляющих. Методическая погрешность определяется абсолютной погрешностью квантования аналоговой величины по уровню:

∆ = x − N ∆ x ,

где N - числовое выражение величины x; ∆ x -шаг квантования (Очевидно, ∆ ≤ 0,5∆ x ). Таким образом, шаг квантования определяет методическую погрешность преобразования по уровню. Инструментальная погрешность определяется нестабильностью параметров элементов схемы преобразователя, и неточностью его настройки.

Быстродействие - определяется временем преобразования: для ЦАП - интервалом между моментами поступления входного кода и установления выходного сигнала (с заданной точностью), для АЦП - интервалом от момента пуска преобразователя до момента получения кода на выходе.

Динамический диапазон - допустимый диапазон изменения входного напряжения для АЦП и выходного напряжения для ЦАП.

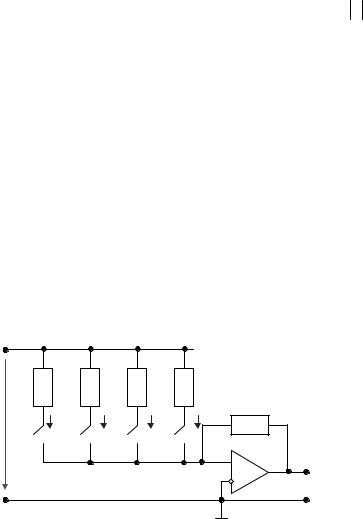

Основу ЦАП составляет матрица резисторов, подключенных ко входу операционного усилителя ключами, которые управляются двоичным кодом (например, параллельным кодом регистра или счетчика). На рис. 19.2 в качестве примера приведена схема четырехразрядного ЦАП. Каждому двоичному разряду соответствует свой разрядный ток I0...I3. Величины токов задаются матрицей резисторов, сопротивления которых удваиваются при переходе от старшего разряда к младшему, реализуя количественное соответствие цифровых и аналоговых сигналов, Разрядные токи преобразуются усилителем в выходные напряжения ЦАП.

|

|

R0 |

|

R0 |

R0 |

R |

0 |

|

|

|

|

|

8 |

|

4 |

2 |

R 1 |

||

U |

|

|

|

|

I0 |

||||

оп |

I |

3 |

|

I2 |

I1 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z3 |

|

z2 |

z1 |

z0 |

|

|

|

|

|

23 |

|

22 |

21 |

|

20 |

|

|

Uвых

Рис. 19.2. Устройство четырехразрядного ЦАП

Глава 19. Автоматические устройства ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ |

260 |

|

1 |

U |

оп |

|

1 |

4 |

U |

оп |

|

1 |

U |

оп |

R |

2 |

|

R |

|

|

R |

8 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2R |

|

|

|

2R |

|

|

|

2R |

|

|

|

2R |

|

|

|

|

|

|

|

2R |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Uоп |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z3 |

z2 |

|

|

|

|

z1 |

|

|

|

z0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

R1 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвых |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 19.3. Схема ЦАП с матрицей R-2R |

|||||||||||||||||

Коэффициенты передачи K = − |

|

U вых |

по входам 20, 2’, 22, 23 равны соответственно: |

|||||||||||||||||||||||||

|

U о п |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K |

0 |

= |

R1 |

Z |

0 |

; K |

= |

2R1 |

Z |

; K = |

|

4R1 |

Z |

2 |

; K= |

3 |

8R1 |

Z |

3 |

, |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

R 0 |

|

|

|

|

|

R 0 |

|

|

|

R 0 |

|

|

|

R 0 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

где Z0 - Z3 - числа принимающие значение 0 или 1 в зависимости от положения соответствующих ключей.

Выходное напряжение ЦАП определяется суммой:

U |

|

= − U |

|

(K + |

K+ |

|

K+ |

|

K= − ) |

U |

R1+ |

(Z |

|

+ 2Z |

|

+ |

4Z |

|

8Z |

|

). |

|

вых |

|

о п |

0 |

|

1 |

|

2 |

3 |

|

о п R 0 |

0 |

|

1 |

|

|

2 |

|

3 |

|

|

Таким образом четырехразрядный двоичный код преобразуется в уровень Uвых в диапазоне

от 0 до 15∆ U, где ∆ U = U R1 шаг квантования. Для уменьшения погрешности квантова-

о п R 0

ния необходимо увеличивать число двоичных разрядов ЦАП. Недостатком схемы на рис. 19.2 являются:

-жесткие требования к точности и стабильности резисторов;

-изменение нагрузки источника Uоп в зависимости от положения ключей, что требует стабилизации напряжения Uоп.

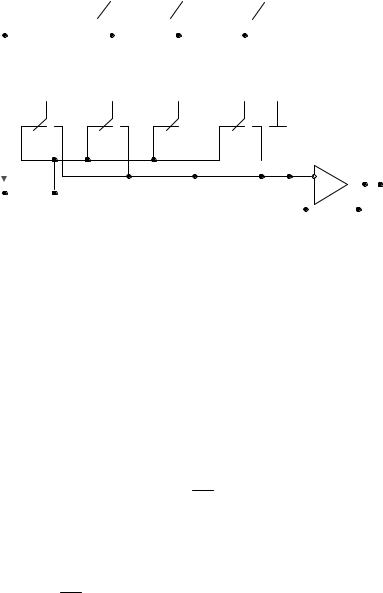

От перечисленных недостатков свободна схема (рис.19.3), где используется матрица резисторов R-2R, имеющая постоянное входное сопротивление со стороны источника опорного напряжения.

Выходное напряжение ЦАП определяется выражением:

U |

|

= − U |

|

R1 |

(Z + |

2Z+ |

|

4Z+ |

|

8Z |

|

) . |

|

о п 16R |

|

|

|

||||||||

|

вых |

|

0 |

|

1 |

|

2 |

|

3 |

|

||

Для переключения резисторов применяют транзисторные ключи, например, на полевых транзисторах (рис. 19.4).

Глава 19. Автоматические устройства ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ |

261 |

||

|

R |

|

|

|

2R |

2R |

|

|

VT1 |

R1 |

|

|

VT2 |

|

|

|

|

|

Uвых |

|

|

z0 |

|

|

Рис. 19.4. Схема транзисторных ключей |

|

|

|

|

|

Uцап |

ГИ |

Сч |

ЦАП |

К |

|

|

Выход (код) |

Uвх |

Рис. 19.5 представлена функциональная схема АЦП последовательного счета |

|||

U

Uцап

Uвх

∆ U

t1 t

Рис. 19.6. Временная диаграмма работы АЦП последовательного счета

Рассмотренные принципы организации ЦАП используются при построении АЦП. На рис. 19.5 представлена функциональная схема АЦП последовательного счета.

Генератор импульсов ГИ вырабатывает последовательность импульсов, которая с помощью счетчика Сч преобразуется в двоичный код. Этот код управляет ключами ЦАП. Выходное напряжение ЦАП поступает на один из входов компаратора К, где сравнивается с входным напряжением Uвх, поданным на другой вход компаратора. При равенстве напряжений Uвх и Uцап в момент времени t1 (рис. 19.6) компаратор выдает сигнал, останавливающий работу генератора импульсов. При этом на выходе счетчика Сч фиксируется двоичный код, соответствующий напряжению Uвх.