- •Оглавление

- •Введение

- •Глава 1. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ

- •1.1. Понятие архитектуры вычислительной системы. Структура аппаратной части и назначение основных функциональных узлов

- •1.2. Базовые параметры и технические характеристики ЭВМ

- •Контрольные вопросы к главе 1

- •Глава 2. СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА

- •2.2. Устройство управления с программируемой логикой

- •2.3. Устройство управления с жесткой логикой

- •2.4. Слово состояния процессора

- •2.5. Микроконтроллеры

- •2.6. Особенности организации однокристальных и секционных микропроцессоров

- •2.8. Архитектура и функционирование микропроцессора

- •Контрольные вопросы к главе 2

- •Глава 3. СИСТЕМЫ КОМАНД МИКРОЭВМ

- •3.1. Язык микроопераций для описания вычислительных устройств

- •3.2. Структура и формат команд микропроцессора и МПС

- •3.3. Программирование микропроцессора

- •Контрольные вопросы к главе 3

- •Глава 4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВС

- •4.1. Требования различных задач к вычислительным ресурсам и ограничения фон-Неймановской архитектуры

- •4.2. Распараллеливание процессов обработки информации

- •4.3. Принцип совмещения операций. Конвейерная обработка информации

- •4.4. Архитектура процессоров с сокращенным набором команд

- •4.5. Применение кэш-памяти и повышение пропускной способности

- •4.6. Транспьютеры

- •4.7. Развитие новых архитектурных принципов

- •4.8. Оценка производительности скалярного процессора

- •Контрольные вопросы к главе 4

- •Глава 5. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

- •5.1. Классификация и иерархическая структура памяти ЭВМ

- •5.2. Запоминающие элементы статических ОЗУ

- •5.3. Запоминающие элементы динамических ОЗУ

- •5.4. Структуры матриц накопителей информации

- •5.5. Структура построения БИС статических ОЗУ и модулей памяти

- •5.6. Структура построения БИС динамических ОЗУ

- •5.7. Элементная база и организация постоянных запоминающих устройств

- •Контрольные вопросы к главе 5

- •Глава 6. ВНЕШНИЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

- •6.1. Принцип записи двоичной информации на магнитную поверхность

- •6.3. Методы записи цифровой информации на магнитный носитель

- •6.4. Воспроизведение информации и повышение ее достоверности

- •6.5. Накопители на гибких магнитных дисках и их контроллеры

- •6.6. Накопители на жестких магнитных дисках типа винчестер и их контроллеры

- •6.7. Накопители на сменных магнитных дисках

- •6.8. Накопители на магнитной ленте

- •Контрольные вопросы к главе 6

- •Глава 7. ОПТИЧЕСКИЕ И МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ ВЗУ

- •7.1. Лазерные системы и их применение в устройствах внешней памяти

- •7.2. Оптические диски

- •7.3. Магнитооптические диски

- •7.4.Устройство накопителя на оптических дисках

- •Контрольные вопросы к главе 7

- •Глава 8. ВЗУ НА ЦМД-СОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛАХ

- •8.1. Принципы возникновения цилиндрических магнитных доменов

- •8.2. Организация продвижения ЦМД

- •8.4. Структура ЦМД-микросхем памяти

- •8.5. Устройство ЦМД-накопителя

- •Контрольные вопросы к главе 8

- •Глава 9. ВЗУ НА ОСНОВЕ ГОЛОГРАФИИ

- •9.1. Носители информации голографических ЗУ

- •9.2. Создание голограмм

- •9.3. Воспроизведение голограмм

- •9.4. Голографические ЗУ двоичной информации

- •Контрольные вопросы к главе 9

- •Глава 10. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗАДРЕСНОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

- •10.1. Стековая память

- •10.2. Ассоциативная память

- •10.3. Виртуальная память со страничной организацией

- •10.4. Структура виртуальной памяти при сегментном распределении

- •Контрольные вопросы к главе 10

- •Глава 11. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

- •11.1. Классификация периферийных устройств

- •Контрольные вопросы к главе 11

- •Глава 12. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАНИЯ ТЕКСТОВ

- •12.1. Устройства автоматического ввода печатных текстов

- •12.2. Методы распознавания образов печатных знаков

- •12.3. Устройства автоматического ввода рукописных текстов

- •12.4. Средства считывания и хранения графических изображений поврежденных рукописных текстов

- •12.5. Кодирование текстов для электронных публикаций

- •Контрольные вопросы к главе 12

- •Глава 13. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА ИЗОБРАЖЕНИЙ

- •13.1. Устройства автоматического ввода одноконтурных изображений

- •13.2. Устройства автоматического ввода многоконтурных и полутоновых изображений

- •13.3. Считывание цветных изображений

- •Контрольные вопросы к главе 13

- •Глава 14. УСТРОЙСТВА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ - ДИГИТАЙЗЕРЫ

- •14.1. Устройство рабочего поля планшета

- •14.2. Структурная схема дигитайзера и ее функционирование

- •Контрольные вопросы к главе 14

- •Глава 15. УСТРОЙСТВА ВВОДА - ВЫВОДА РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- •15.1. Модель речи

- •15.2. Структурная схема анализатора речи

- •15.3. Структура устройств ввода речи

- •15.4.Устройства вывода речевой информации - синтезаторы

- •Контрольные вопросы к главе 15

- •Глава 16. УСТРОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ - ДИСПЛЕИ

- •16.1. Классификация дисплеев

- •16.2. Способы формирования изображения на экране телевизионного дисплея

- •16.3. Структурная схема текстового телевизионного дисплея

- •16.4. Структурная схема графического телевизионного дисплея

- •16.5. Устройство плоских экранов

- •Контрольные вопросы к главе 16

- •Глава 17. АВТОМАТИЧЕКИЕ УСТРОЙСТВА РЕГИСТРАЦИИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ - ГРАФОПОСТРОИТЕЛИ

- •17.1. Классификация и устройство графопостроителей

- •17.2. Принципы работы графопостроителя по вычерчиванию

- •17.3. Структурная схема планшетного графопостроителя

- •17.4. Структурная схема растрового графопостроителя

- •Контрольные вопросы к главе 17

- •Глава 18. АППАРАТУРА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

- •18.1. Обобщенная структурная схема аппаратуры передачи дискретной информации

- •18.2. Характеристики аппаратуры передачи данных

- •18.3. Принципы организации интерфейсов

- •18.4. Классификация интерфейсов

- •Контрольные вопросы к главе 18

- •Глава 19. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭВМ

- •19.1. Назначение устройств ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ

- •19.2. Принципы построения ЦАП и АЦП

- •19.3. Принципы построения и программирование системы ввода-вывода аналоговой информации в ЭВМ

- •Контрольные вопросы к главе 19

- •Глава 20. КАНАЛЫ ВВОДА-ВЫВОДА И АППАРАТУРА СОПРЯЖЕНИЯ

- •20.2. Организация обмена массивами данных

- •20.3. Мультиплексный канал

- •20.4. Селекторный канал

- •20.5. Устройства сопряжения - мультиплексоры передачи данных

- •Контрольные вопросы к главе 20

- •Глава 21. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК В ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- •21.1. Причины возникновения ошибок в передаваемой информации

- •21.2. Краткая характеристика способов защиты от ошибок

- •21.3.Обнаруживающие коды - с проверкой на четность и итеративный код

- •21.4. Корректирующий код Хэмминга

- •21.5. Циклические коды

- •21.6. Циклический код Файра как средство коррекции пакетов ошибок

- •Контрольные вопросы к главе 21

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •Приложение 2

- •Приложение 3

- •Приложение 4

- •Приложение 5

- •Приложение 6

- •Приложение 7

- •Приложение 8

- •Приложение 9

- •Приложение 10

- •Приложение 11

- •Приложение 12

- •Приложение 13

- •Приложение 14

- •Приложение 15

- •Приложение 16

- •Приложение 17

- •Приложение 18

- •Приложение 19

- •Приложение 20

- •Приложение 22

- •Приложение 23

- •Приложение 24

- •Приложение 25

- •Приложение 26

- •Предметный указатель

- •Список литературы

Введение |

7 |

ВВЕДЕНИЕ

Электронные средства проникли во все сферы человеческой деятельности, от биологии до космонавтики и, объединяясь в сети, продолжают свое победное шествие по земле. Электронные вычислительные машины являются самым сложным произведением человека в отношении как аппаратного, так и программного обеспечения. Согласно ГОСТ 23501.0 объект проектирования считается принадлежащим к группе объектов очень высокой сложности, если он включает в себя свыше 106 деталей (примитивов), степень интеграции же сверхскоростных сверхбольших интегральных схем - С3БИСвесьма высока, до 106 вентилей на кристалл. Поэтому для осуществления возможности изучения структуры, принципов функционирования современных и перспективных ЭВМ и их элементной базы - микропроцессоров, микроконтроллеров , транспьютеров, на которых строятся центральные устройства ЭВМ, а также периферийных устройств, их интерфейсов и каналов связи центральных устройств с периферийными, настоятельно требуется обеспечить студентов учебником, в котором в сжатой форме изложены сведения, необходимые специалисту , работающему по направлению проектирования и технологии электронных средств.

Научно-технической литературы , описывающей структуру и функционирование разнообразных схем центральных устройств ЭВМ (операционного блока, оперативной памяти и устройства управления) выпускается немало, что видно хотя бы из приведенного списка литературы. Однако она содержит сведения об определенных типах ЭВМ и их элементной базы, предназначена для специалистов, уже владеющих знаниями в области архитектуры и функционирования классических ЭВМ, поэтому в ней отсутствует общий подход к электронным средствам (ЭС). Это тем более относится к периферийным устройствам, прогресс в создании которых опережает развитие центральных устройств, в то же время последнее учебное пособие по их изучению было издано в 1991 году (Ларионов А.М., Горнец Н.Н. Периферийные устройства в вычислительных системах: Учебн. пособие для вузов. М.: Высш. шк. 1991).

Предлагаемый учебник посвящен ознакомлению с архитектурой и аппаратным обеспечением ЭВМ, построенных на элементной базе IV и V поколений - на интегральных схемах большой и сверхбольшой интеграции - БИС и СБИС, на матричных БИС. Представлены наиболее сложные из распространенных типов устройств ввода-вывода , их основные характеристики и области применения а также перспективные их прогнотипы, такие, как голографическая и магнитооптическая память, запоминающие устройства на материалах, содержащих цилиндрические магнитные домены, устройства речевого обмена. Описаны принципы построения систем обработки данных и цифрового управления объектами. Указаны перспективы направления развития ЭС. Значительное место уделено описанию аппаратных средств расширения имеющихся вычислительных систем, интерфейсным узлам и средствам сопряжения с устройствами управления и контроля. Даны определения основных терминов из области ЭВМ и ПУ а также их синонимы.

Объектом изучения являются аппаратная и программная части микропроцессорных систем на базе микропроцессорных наборов,внутренняя и внешняя память, устройства вво- да-вывода и обмена информации. Рассмотрены методы совершенствования ЭС: конвейе-

Введение |

8 |

ризация обработки, распараллеливание операций, компьютеры с сокращенным набором команд (КСНК, или RISC), векторные процессоры и др.

Достижения микроэлектронной технологии и схемотехники, позволившие обрабатывать до 400 миллионов команд в секунду при систематическом снижении себестоимости производства позволили расширить сферу их применения от бытовых микропроцессоров и микроЭВМ до супермикроЭВМ.

Данный учебник написан на основе поставленного и читаемого на кафедре “Микропроцессорные системы, электроника и электротехника” Российского государственного технологического университета (МАТИ) им. К.Э.Циолковского курса лекций по дисциплине “Техническое обеспечение и внешние устройства ЭВС”. Курс ориентирован на изучение аппаратных средств ЭВМ, элементной базой которых являются БИС и СБИС последних поколений а также перспективных периферийных устройств. Имеется электронная версия учебника, позволяющая включить его в систему дистанционного обучения.

Издание данной книги было бы невозможно без финансовой помощи Международного фонда попечителей РГТУ (МАТИ) им. К.Э.Циолковского.

Авторы будут признательны читателям за все замечания по содержанию книги, которые просят направлять по адресу: 101000, Москва, Почтамт, а/я 693.

Глава 1. Микропроцессорные системы |

9 |

Глава 1. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ

1.1. Понятие архитектуры вычислительной системы. Структура аппаратной части и назначение основных функциональных узлов

Вычислительная система (ВС) может включать в себя несколько процессоров, различающихся по выполняемым функциям. Для производства вычислений, задаваемых операторомабонентом, применяется центральный процессор; для управления вводом - выводом данных - периферийный процессор; дня переработки информации объекта управления - управляющий процессор; для решения задач определенного типа - специализированный процессор и т.д.

Микропроцессор - полупроводниковая микросхема или комплект-набор микросхем, на которых реализуется центральный процессор. Первый микропроцессор Интел 4004 на четырех микросхемах появился в 1971 г., когда много спорили о его применимости и покупательном спросе на него. Он был построен фирмой Intel для калькулятора, реализующего простейший набор команд аппаратным способом, но при этом имелась возможность хранить сложные последовательности команд в ПЗУ (ROМ). Один из кристаллов набора представлял собой память с произвольной выборкой (RАМ) .

Внастоящее время несколько фирм по производству микро-процессоров дополняют базовый МП набор ещё и сопроцессором, который расширяет математические возможности центрального процессора, реализуя высокоскоростную арифметику с плавающей запятой, вычисление тригонометрических функций и расширяет набор команд, которыми может пользоваться программист. В ВС могут использоваться два и более сопроцессоров.

Архитектура ВС - система основных функциональных средств, доступных пользователю, и принципов организации процесса переработки информации в ЭВМ на уровне операций над массивами и задачами в целом. Как видно из этого определения, архитектура объединяет аппаратные, микропрограммные и программные средства вычислительной техники в систему, то есть архитектура - логическая организация системы. В контексте разработки вычислительной системы и проектирования её аппаратных средств термин « архитектура» используется для описания принципа действия, конфигурации и взаимного соединения основных логических узлов ЭВМ. Обычно частью, а зачастую и основой такого описания служит подробная структурная схема конкретной реальной машины.

Под микропроцессорной системой (МПС) будем понимать вычислительную либо управляющую систему, построенную на микропроцессорных наборах.

Вычислительная система - взаимосвязанная совокупность средств вычислительной техники, как программных, так и аппаратных, включающая не менее двух процессоров либо вычислительных машин, причем хотя бы один из этих процессоров выполняет роль основного, центрального (ЦП).

Всвою очередь, основным рабочим элементом вычислительного устройства, ЭВМ является центральный процессор, который состоит из АЛУ и устройства управления, а

Глава 1. Микропроцессорные системы |

10 |

иногда и внутренняя память. По мере того, как функции вычислительной системы становятся всё более распределенными и автономными, этот термин - « центральный процессор» приобретает более широкое толкование.

Центральный процессор ВС выполняет вычисления, предусмотренные алгоритмами решаемых задач. В отличие от него вспомогательный процессор (сопроцессор) применяется для предварительной обработки информации, например, для «сжатия» информации, диспетчирования, не предусматриваемой этими алгоритмами; либо для выполнения неосновных действий - редактирование вводимой и выводимой информации, поиск, накопление и подготовка исходных данных для решаемой задачи и др. Вспомогательный процессор может быть частью вычислительного устройства, ЭВМ либо отдельной машиной.

Впоследнем случае его сопряжение с основным процессором (ЦП) является достаточным для того, чтобы эта совокупность также называлась вычислительной системой.

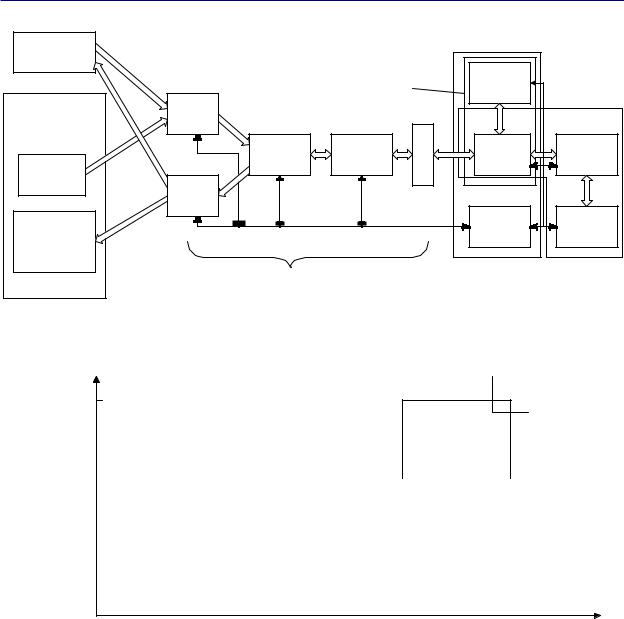

Управляющая МПС входит как подсистема в состав систем автоматического управления (САУ) , предназначенных для автоматического поддержания желаемого режима работы объекта. Из рис.1.1 и 1.3 видно, что основное отличие структуры вычислительной МПС от структуры управляющей МПС заключается в автоматическом вводе-выводе данных у последней.

Назначение средств вычислительной техники - ввод, хранение, обработка, передача и вывод информации. Соответственно, над информацией производятся следующие действия: ее можно создавать, передавать, запоминать, искать, принимать, копировать, обрабатывать и разрушать.

Для выполнения своего назначения - проведения действий над информацией аппаратная часть ВС должна включать в себя основные узлы, показанные на рис. 1.1. В структурной схеме можно проследить два типа информационных потоков. Первый поток - данные входные и выходные. Это собственно данные в виде чисел, слов и адреса, по которым хранятся или передаются данные. В МПС данные передаются по шине данных ШД, адреса - по адресной шине ША, о чем подробнее будет изложено в разделе 1.3. Второй тип информационного потока - команды управления узлами и устройствами, соответствующие выполняемым операциям программы. Сигналы управления в МПС передаются по управляющей шине ШУ.

На рис. 1.1 широкими стрелками показаны потоки входных, выходных данных и адресов, тонкими - потоки управляющих сигналов.

Информация, подлежащая обработке, поступает либо от оператора с помощью устройства ввода (УВв), либо, в случае управляющей системы, с датчиков объекта управления.

Впоследнем случае устройство ввода будет представлять собой один или несколько аналогоцифровых преобразователей. Назначение УВв - преобразование информации без изменения ее содержания в вид, удобный для ЭВМ, то есть в последовательность сигналов двоичного цифрового кода.

Результаты обработки информации - выходные данные - с помощью устройства вывода (УВыв) преобразуются в вид, удобный для восприятия оператором или исполнительными органами объекта управления. В САУ устройством вывода будут являться один или несколько цифро-аналоговых преобразователей.

Устройства ввода-вывода информации (УВВ) в отличие от центральных устройств (процессора, памяти, устройства управления) называют внешними (ВУ) или периферийными (ПУ) устройствами. Иногда их именуют терминалами. В интеллектуальных терминалах имеются встроенные возможности запоминания и предварительной обработки данных. Информация от внешних устройств к центральным и наоборот передается по каналу вводавывода. Это специализированный процессор, в котором реализованы аппаратные и программные средства пересылки данных и управления операциями вводавывода. Совокупность унифицированных аппаратных, программных и конструктивных средств, необходимых для реализации взаимодействия

Глава 1. Микропроцессорные системы |

11 |

различных функциональных узлов в ВС при условиях, предписанных стандартом по обеспечению информационной, электрической и конструктивной совместимости этих узлов, называется стандартным интерфейсом.

В МПС связь между многофункциональными и специализированными модулями организуется в основном двумя способами; с помощью произвольных связей, реализующих принцип “каждый с каждым”, и с помощью упорядоченных связей - магистралей.

Интерфейс может включать в себя несколько каналов. В случае большой удаленности терминалов от центральных устройств интерфейс включает в себя еще и канал связи. Это коаксиальные кабели, телефонные линии, волоконно-оптические, лазерные и даже спутниковые каналы. Каналы связи подвержены влиянию помех, приводящих к возникновению ошибок в передаваемой информации. Каналы имеют конечную скорость передачи данных и задержку распространения сигналов.

Для осуществления передачи информации по каналам связи необходимо преобразовать (модулировать) поток битов двоичного цифрового кода в аналоговые сигналы, пригодные для передачи, а принимаемые аналоговые сигналы необходимо преобразовать обратно в цифровую форму - демодулировать. Для этого подключаются устройства модуляции - демодуляции - модемы. Большинство модемов разрабатывается применительно к специфическим национальным и международным стандартам так, чтобы оборудование систем связи одного производителя могло взаимодействовать с оборудованием другого. В случае цифровой передачи данных модемы не требуются.

К внешним устройствам относится и внешнее запоминающее устройство ВЗУ, используемое для хранения справочной информации, больших массивов данных, не участвующих непосредственно в обработке в данное время, а также программ задач, подлежащих выполнению. ВЗУ, хотя и связано с центральными устройствами и управляется ими, в конструктивном отношении выполнено отдельно. Когда термин “ВЗУ” используется в абсолютном смысле, то обычно имеется в виду накопитель на магнитном диске. ВЗУ может коллективно использоваться несколькими ЭВМ.

Перейдем к рассмотрению центральных устройств МПС - АЛУ, внутренней памяти и устройства управления.

Арифметико-логическое устройство - АЛУ (рис. 1.1) является частью центрального процессора, формирующей функции двух входных переменных операндов и порождает одну выходную переменную. Эти функции обычно состоят из простых арифметических операций - сложения, простых логических операций - И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и операций сдвига арифметического, логического или циклического.

Оперативное запоминающее устройство ОЗУ или, как его иначе называют, внутренняя или основная память (в отличие от внешней или дополнительной памяти) непосредственно связано с процессором. В нём хранятся программные команды и данные, участвующие в данное время в вычислениях. В него записываются результаты вычислений перед пересылкой их в ВЗУ или на УВыв. В быстродействующих МПС в качестве буфера между АЛУ и ОЗУ используется сверхоперативное ЗУ (СОЗУ) или кэш-память.

Наиболее сложным устройством является устройство управления УУ, вырабатывающее из потока поступающей информации последовательность управляющих сигналов, координирующих совместную работу всех узлов и обеспечивающих управление перемещением информации между памятью, АЛУ и другими частями ЭВМ. Основной функцией УУ является управление выполнением команд и операций. УУ обеспечивает задаваемый программой порядок следования команд. Выборка команд из ОЗУ осуществляется естественным (в порядке очередности) или принудительным (по адресу, содержащемуся в предыдущей команде) способом. Команды выполняются по частям, называемым микрокомандами, разд. 2.1, рис. 2.5, а.

Глава 1. Микропроцессорные системы |

|

|

|

|

12 |

|

|

|

|

|

|

Центральный |

|

Оператор |

|

|

|

|

процессор |

|

Входные |

|

|

|

|

|

|

|

|

Операционный |

|

|

||

|

данные |

|

АЛУ |

|

||

|

|

блок |

|

|

||

Объект |

|

|

|

|

|

|

УВв |

|

|

|

|

Память |

|

управления |

|

|

Порты |

|

||

|

|

Канал |

Модем |

ОЗУ |

ПЗУ |

|

|

|

|

||||

|

|

В-В |

|

|||

Датчики |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

УВыв |

|

|

|

|

|

Исполнит. |

|

Управление V i |

|

УУ |

ВЗУ |

|

Выходные |

|

|

|

|||

механизмы |

|

|

|

|||

данные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Интерфейс |

|

|

|

|

|

Рис. 1.1. Обобщенная структурная схема вычислительной МПС |

|

||||

Производит,

опер/с

СуперЭВМ

1000 млн.

100 млн. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Высокой |

|

|

|

|

|

|

производит. |

|||||

|

|

|

|

Супер- |

||||||

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

мини |

|

|

1 млн. |

|

|

|

|

|

Мини |

Средн. |

|

||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

100 тыс. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПК |

|

|

Микро, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

МП, МК |

|

|

|

|

|

10 тыс. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Стоимость (относительная)

Рис. 1.2. Классификация ЭВМ по производительности и стоимости

Последовательность микрокоманд, реализующая заданный алгоритм, образует микропрограмму. Каждая микрокоманда соответствует одной или нескольким микрооперациям. Микропрограммы хранятся в постоянном ЗУ (ПЗУ) .

Существует два типа УУ. В настоящее время большинство УУ микропрограммируемые (разд. 2.2). Исключение составляют мощные и сложные УУ суперЭВМ, содержащие аппаратные средства, обеспечивающие параллельную обработку команд, которые генерируются последовательно. Это так называемые УУ с «жесткой» логикой (разд. 2.3).

Значительный рост объемов потоков управляющей информации, связанный с развитием структуры ЭВМ, привел к включению в состав УУ блоков предварительного просмотра программ, микропрограммного управления, динамической адресации памяти. Расширение функций УУ связано с развитием систем интерпретации входного языка высокого уровня структурными средствами, требующими таких блоков, как блок анализа программы, блок автоматической адресации величин, блок магазинной памяти с собственные управлением и